ラグビー戦術の歩み<6>:シールドロックの出現

日本においてショートライン戦術が主流となっていた1990年代後半、ラグビーの防御戦術は急速に進歩します。

そのきっかけを作ったのは、90年代のオーストラリアの高速ラック戦術でした。速いテンポでラックを繰り返し、アングルを変えて走り込んでくるランナーと組み合わせた攻撃で、当時のオーストラリアの攻撃は猛威を振るいました。

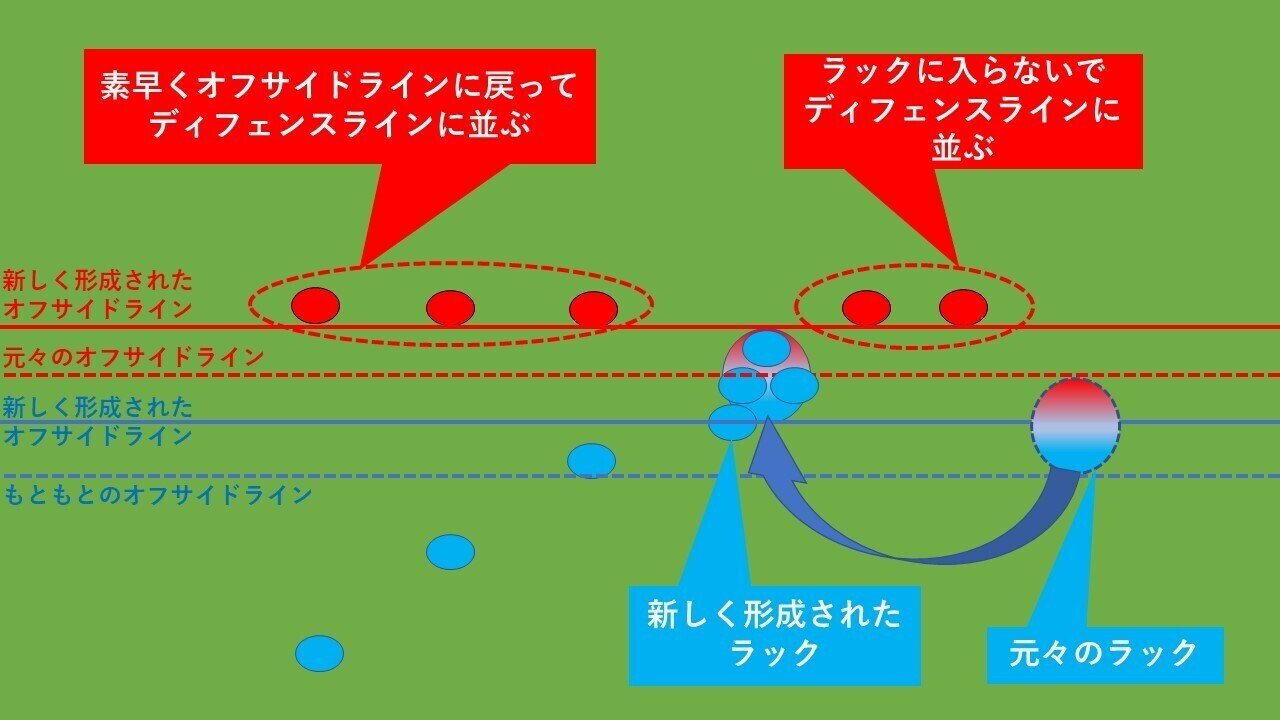

「ラックに入らない」ディフェンス

それに対して強豪国は、「ラックに入らない」という防御を始めます。ラックではボールは地面にあり、モールと違って前進しないので、ディフェンスは入らなくてもいいのです。

「ディフェンス側が誰もいないラック」というのは、2019年ラグビーワールドカップでもよく見られました。これは2020年度の大学選手権準々決勝、明治対天理戦での例です。天理はラックに入らず、ディフェンスラインに並んでいます。

この写真からわかるように、アタック側がタックルを受けて倒れ、アタック側のサポートプレイヤーがバインドしてラックができると、タックラーが撤退した後、ディフェンス側はラックにおけるボールの争奪に参加しないという形を取ることが起こり始めたのです。この時、ディフェンダーはラックに入らず、ディフェンスラインに並びます。

そうなるとどうなるか。

アタック側は、ラックに3人程度は入ります。それとボールを出すスクラムハーフを除くと、左右のアタックラインに並ぶのは11人となります。

一方、ディフェンス側は、ラックに入らないことによって、ディフェンスラインに15人並べることができるようになるのです(実際にはキックディフェンスもあるので15人が並ぶことはありませんが)。つまり、ディフェンス側の数的優位が作られます。

これが2フェイズ、3フェイズと重なっていくと、アタック側の人数がどうしても足りなくなってしまい、攻撃が手詰まりになり、やがてはターンオーバーされたり、反則を犯したりしてしまいます。

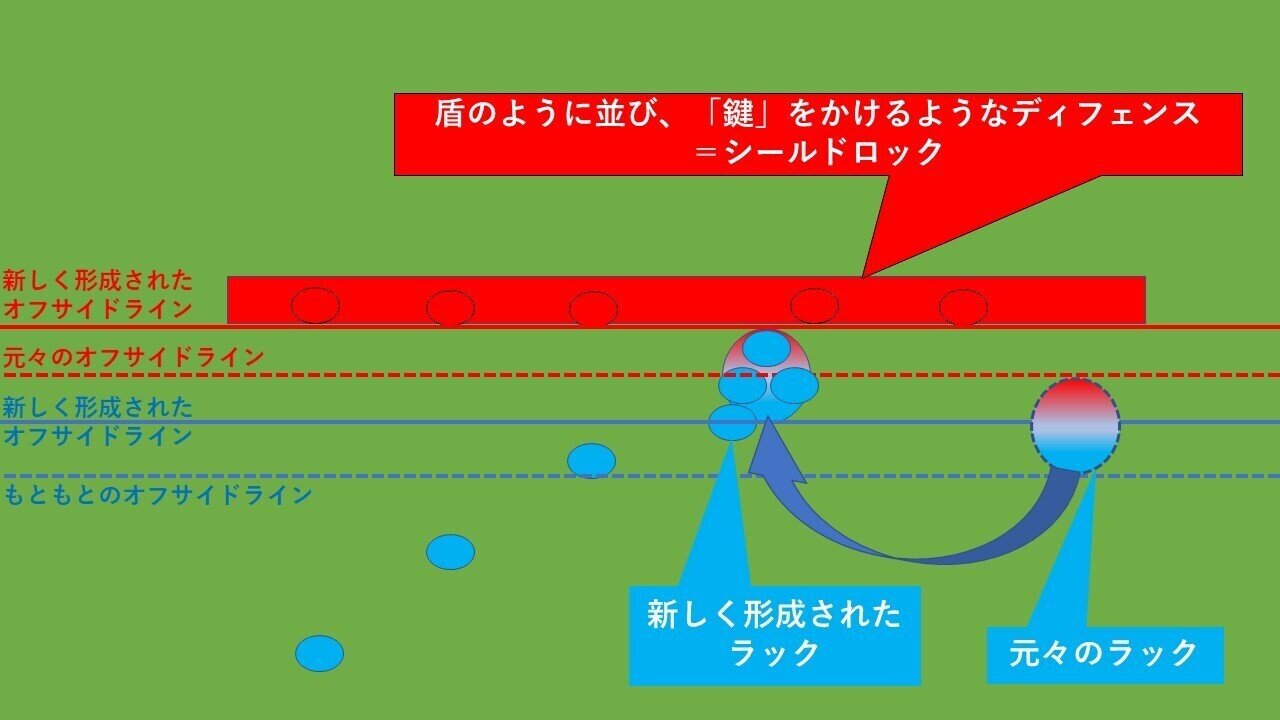

「盾のように鍵をかける」:シールドロック

このような状況を、ディフェンスが素早く「盾」のように並んで「鍵をかける」ということで「シールドロック」と呼ぶようになりました。

この「シールドロック」。片方だけができるわけではありません。両方がそのような素早いディフェンスを行った場合どうなるか。

まず、Aチームが、シールドロックを突破できず、ボールを失います。するとBチームが攻撃することになりますが、今度はAチームがシールドロックを作ります。

そうなると今度はBチームがシールドロックを突破できず、ボールを失ってしまうのです。これが果てしなく繰り返されるようになりました。

シールドロック時代のラグビー

平尾ジャパンの1999年ワールドカップへの挑戦を中心に描いた、平塚晶人さんの『ウェールズへ』という本があります。

この中に、シールドロック時代のラグビーを描いた一節があるので引用します。

(前略)ひとたびボールをキープすれば、ミスを犯さない限り、いつまでも攻め続けるというようなことが起こる。しかし、ボールを持って走り出せば、今度は圧倒的に人数の多いディフェンスと対決しなければならない。すると、次に攻め入る場所が見つからずに、仕方なく横一列のディフェンスの中に再び突っ込むことになる。こうなると敵の思うつぼで、前へ進むつもりが、ディフェンスの出足に負けて、いつの間にかじりじりと後退してしまう。やがてボールのキープに失敗して、ターンオーバー(ボールを奪い返されること)が発生する。すると、一瞬にして立場が入れ替わり、先ほどまで攻めていた側が、今度は横一列のディフェンスラインを作る側に回るのである。

このようにして、ボールは両チームの作る横一列のディフェンスの線の間で永久運動を繰り返す。こうなると、バックスがラインの裏に抜けたり、外に人が余ったりという場面はほとんど期待できなくなる。

1999年ワールドカップの平尾ジャパンは、3試合戦ってわずかにトライは2。その前の1995年大会ではトライは3試合で8トライ、その中でニュージーランドに17-145で敗れた試合でさえも2トライ挙げてましたから、完膚なきまでの大敗でした。その大きな理由が、当時のジャパンにはシールドロックを打ち破る方法論がなかったことでした。

シールドロックをどう破るのか。その課題を突きつけられながら、ラグビー界は21世紀を迎えます。

(続く)