【カプラーとお友達】マイクロエース 南海2000系の加工

2両編成が発売されるのを契機に、4両編成も中古で購入した。

工事対象は以下の2品

・A-8054 6次車4両

・A-8055 5次車+6次車 2+2=4両

(A-8054のみ)動力車カプラーホルダー交換

カプラーに関するひとつ目の課題。

妻面をKATOカプラー密連型に交換したが、動力車で問題が発生した。

デフォルトのホルダーに取り付けると、カプラーが出過ぎてしまう。

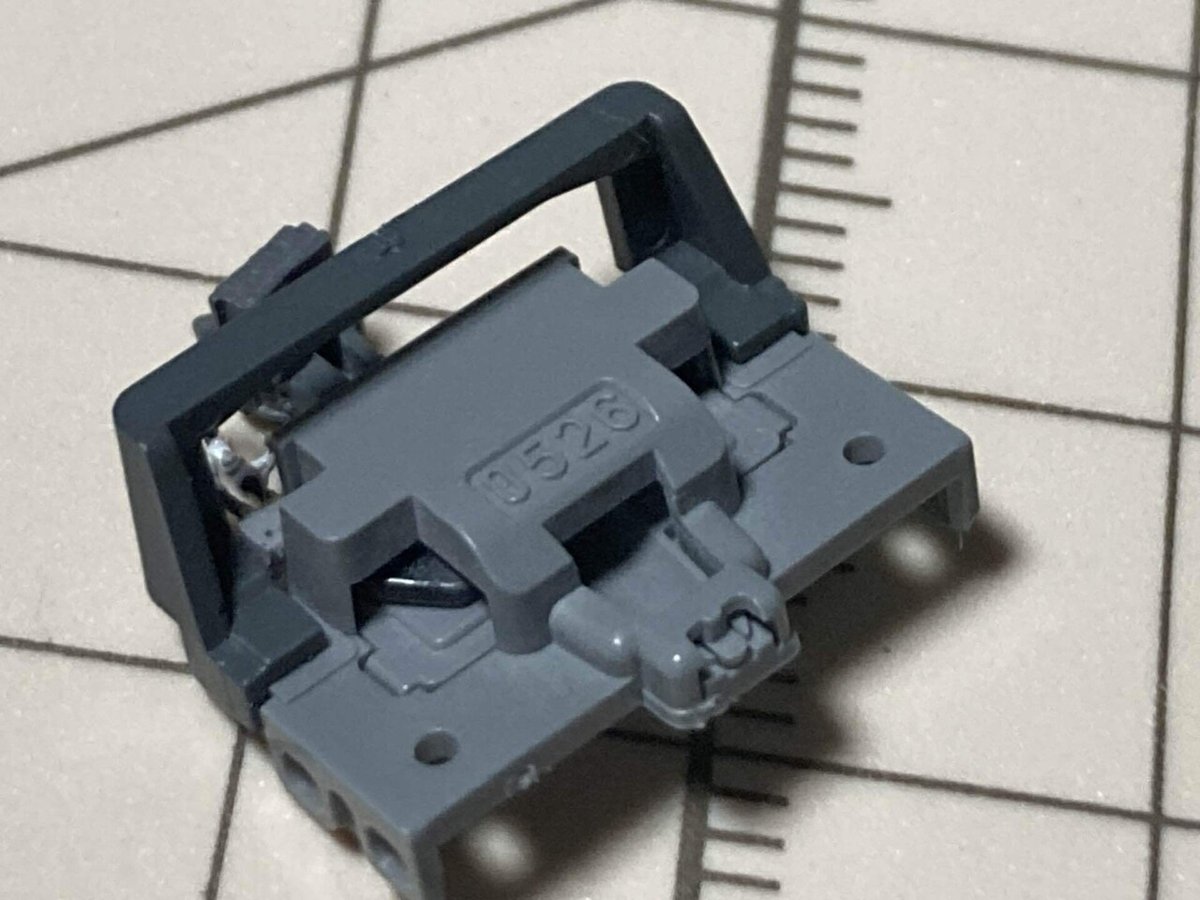

短いカプラーホルダーを求め、ストックの中から小田急8000形をTN化した際に捻出されたモノに交換した。

車間も短縮され、色も良さそうである。

付随車よりも若干出ているが、全く気にならない程度である。

先頭車TNカプラー作製

カプラーに関するふたつ目の課題。

指摘されて久しい事だが、この製品シリーズの先頭車は、TNカプラーとの相性が悪い。

車体にポン付けした場合、黒色密連【品番:0339、カプラー爪が長い】が連結こそ可能だが、カプラーがボディに接触して首振りできない。

そもそも0339は、電連も無いし色も異なる。

今回は多種多様なTNカプラーのラインナップからパーツを寄せ集め、ポン付け&実用可能なカプラーを錬成した。

レシピは以下の通り

胴受け&上カバーは0337(密連グレー)からジャンパ栓モールドを切除

カプラー爪は0339

電連パーツは適当

組み上がったカプラーは、ガイアのマルチプライマーの上にクレオスのNo.32 軍艦色(2)をスプレーした。

カプラーを胴受けパーツに組み直す際は、復心バネを取り付けない。

バネがあるとカプラーが上に向いてしまい、首振りの際にボディと接触してしまうので、バネを外してカプラーを下垂させることで、首振りを可能とした。

また、エアホース(阿波座製)も設置してある。

カプラーホルダーの脇に、ピンバイスで穴を開けたプラ棒を接着し、エアホースを挿入した。

スカートは取り付けが緩いため、ゴム系接着剤で胴受けパーツに固定した。

先頭車ダミーカプラー取り付け

課題という程ではないが、これもカプラーに関する事項。

連結を想定しない先頭車は、ディテール向上のためダミーカプラーを交換した。

いろいろ製作所の南海6000系パーツを、不要部分を切除のうえ使用する。

塗装には前述のTNカプラーと同じ、軍艦色を使用した。

高さ調整のため、カプラーパーツと床板の間に厚さ1.2mmのプラ板を挟んである。

本文記載と異なる塗料で仮塗装の状態

スカートは床板にゴム系接着剤で貼り付けた。

TORM室内灯加工・取り付け

先頭車は特別な加工なく取り付けた。

中間車は逆向きの長さが不足するので、切れ端を活用して延長した。

延長工程は以下の通り。

紙やすり(#400)で導体パターンを露出させる。

フラックスを盛り、仮半田付け

パーツ切れ端金属線で本番の半田付け

裏から接着剤で補強

最後にクリアパーツをゴム系接着剤で止めて完成。

余談だが、何故LED間はP, N共にパターンが2並列なのだろうか?

最も電流がキツくなる部分のパターンは1本なのだが…。

その他の加工&〆

白色前照灯の電球色化= 基板LED打ち替え

世田谷インレタを窓に張り付け

いろいろ製作所製排障器設置

など

直上写真とサムネ写真を比べると、前照灯の色味が全く異なる。

同じチップに打ち換えたが、プリズムに違いがあるのだろうか?

疑念は残るが、気が向いたら確認しよう。