加工記:鉄コレ 神戸市営地下鉄 西神・山手線 1000形&2000形

地元の電車がここまで模型化されるとは、良い時代になったものだ。

2023年に相次いで一般発売となった、西神・山手線いにしえの車両たち。

2000形の方を数ヶ月ほど先に入手したが、色々あって手を付けられずにいた。

そうこうしている間に、1000形の方も発売された。

そして実車も引退してしまった(泣)。

加工メニューは両車概ね同じなので、一編にまとめてお届けする。

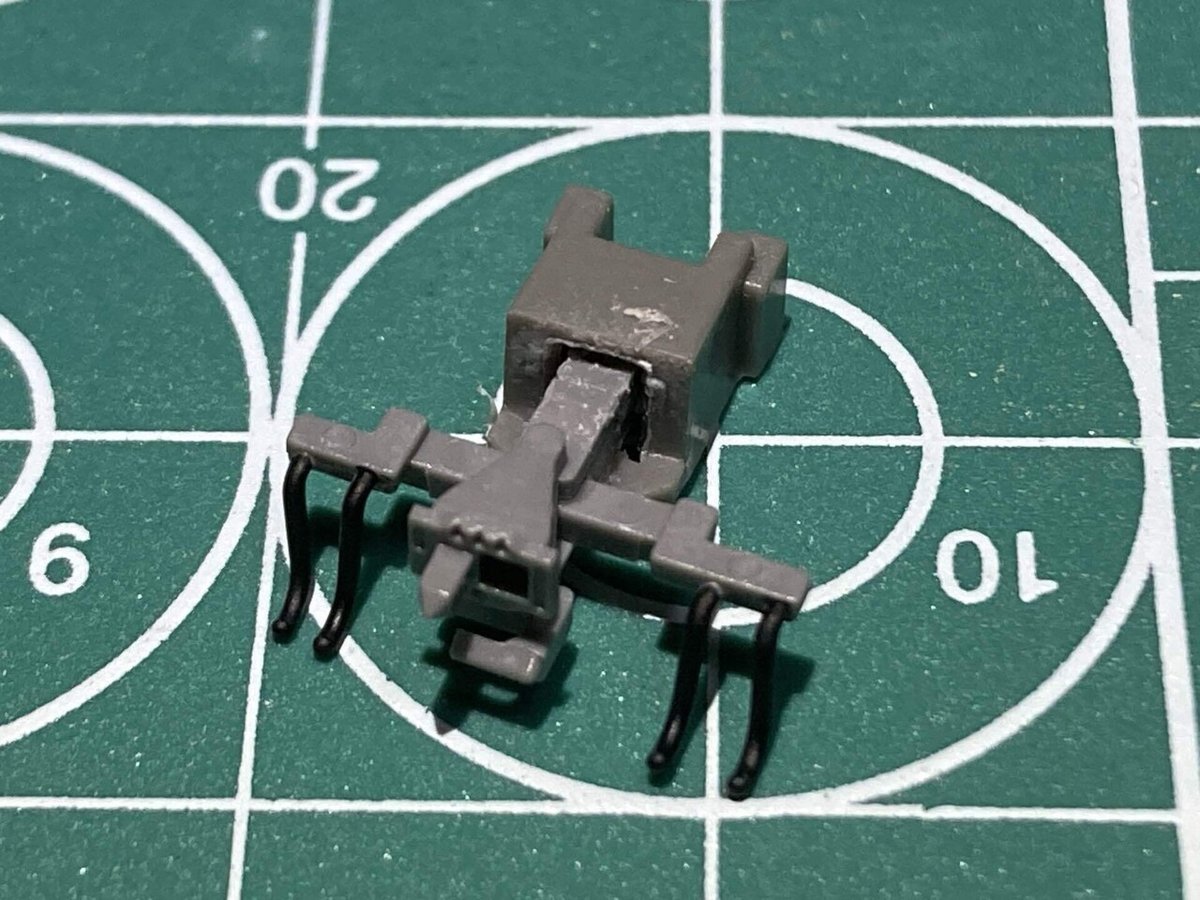

貫通幌取り付け

鉄コレには貫通幌がない。

なので適当な幌パーツを貼り付ける。

今回の車両は、編成中に2つの形態の貫通路存在する。

ドンピシャのサイズのパーツは無いようだが、以下に列挙するパーツが近似使えると判断した。

・幅広タイプ:TOMIX PH6005

・幅狭タイプ:グリーンマックス 8621

はじめに、幌の底辺をカットする。

縦方向の長さは貫通路と一致していないのに加えて、渡り板のモールドに干渉してしまうためである。

形成色が異なるので、ねずみ色1号をスプレーし、色を統一した。

塗料の乾燥後、ゴム系接着剤で幌枠に貼り付けて完了。

カプラーについては後述

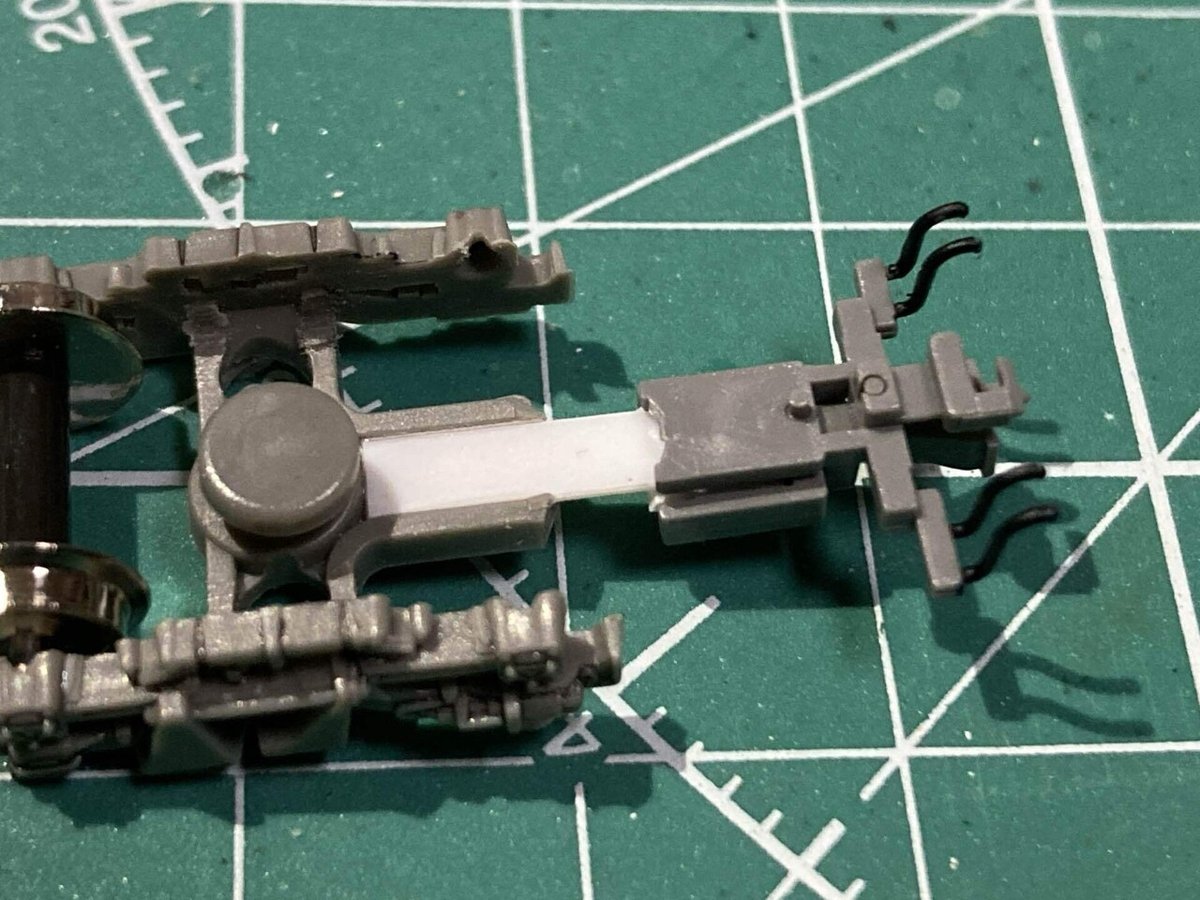

連結面へのKATOカプラー装備

動力車&隣接する箇所

動力ユニットは、女性専用車となる車番百の位が4の車両に搭載した。

動力車のカプラーは、デフォルトのアーノルドカプラーホルダーに、KATOカプラー密連型Aを挿入し、固着する方式で施工した。

既存の技術の模倣なので、詳細は各自で検索のこと。

カプラーの高さを統一するため、トレーラー車のうち動力車に隣接する連結面へも、同じ方式で施工した。

動力車と隣接しない箇所

こちらは、KATOカプラー密連型Bを用い、いわゆる「羽子板式」で施工した。

個人の見解だが、この手法の長所としては以下に挙げる点が考えられる。

長さの調整が自在

鉄コレN化パーツを購入する必要がなく、安価である

一方で、以下の短所が挙げられる。

プラ板の切り出しに手間を要する

寸法の規格化ができていない

ボディと床板を組み直す際に、台車から羽子板が剥がれる or 羽子板が折れるリスク有

短所1と2は努力と工夫次第で改善できるだろうが、構造上3だけは仕方がない。

対策として、台車と羽子板の貼り合わせには、ゴム系接着剤を使用した。

瞬間接着剤よりも、固着後のパーツの弾性が保たれることで、羽子板の折損リスクを低減できると思われる。

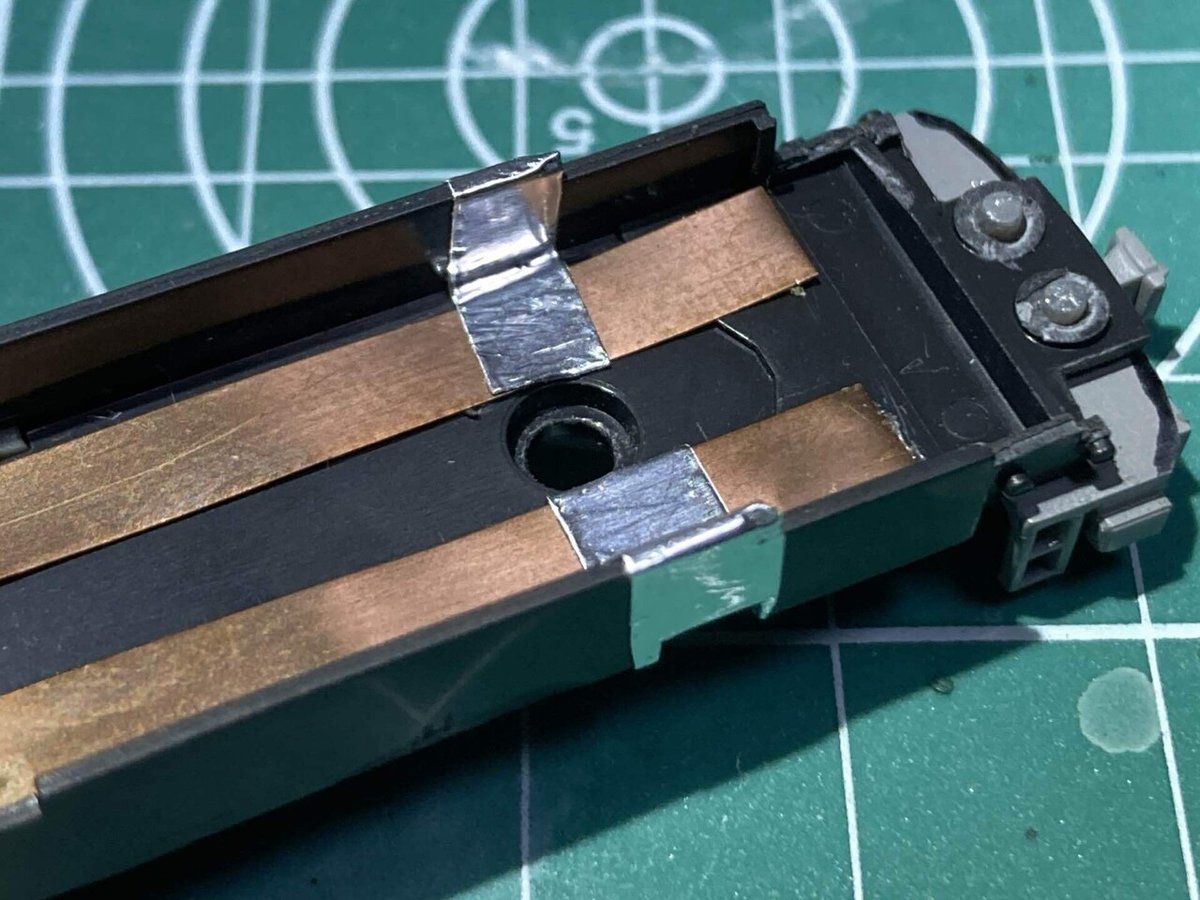

ライト点灯&集電対応

地上区間が多いとはいえ地下鉄なので、せめてヘッド&テールライトくらいは点灯してほしい。

従来、鉄コレのライトは自作してきた。

しかし今回の施工対象は、従来の事例よりも作製難易度が高く思われた。

また時間的余裕も無いので、イズムワークスの点灯化キットを採用した。

2000形はライトユニットがすんなりと搭載できたが、1000形は幅が窮屈であった。

よって1000形のみ、チップの半田付けに影響しない程度に幅を切り詰めた。

一方、床板と台車の集電機構は、有り合わせのパーツで構築した。

床板と台車への穴開け、その後の開口部整形に労力が割かれる工法である。

だが台車にTOMIXの集電版LS21を適用する上では、これが最適と思われる。

先頭車ディティールアップ

先頭部の特徴的な連結器周りは、印象を決定付ける要素と言えよう。

幾つかのガレージメーカーが3Dパーツを発売しているが、即売会のタイミングが良かったため、イケダモデリングのパーツを選択した。

着色済みのパーツなので、素直にポン付けした。

実車をよくよく観察するうちに、台車排障器も再現したくなってきた。

ATC車上子もぶら下げている

形状が最も近いと思われる、いろいろ製作所・汎用排障器を選択した。

こちらは未着色なので、超音波洗浄、適当な色で着色したのち、台車に貼り付けた。

台車回転軸の位置に遊びがある関係上、カーブ走行時に排障器とハシゴが干渉する。

走行には問題ないことを確認してあるが、万が一干渉が原因で脱線した場合は、はしごの切除が必要になるかもしれない。

補足・総括

パンタグラフはメーカー指定のPT4811N(品番0258)に換装した。

トレーラー車の車輪については、集電する車両はKATOの中空軸車輪に、その他の車両はストック品から適当な車輪に交換した。

ボディやクーラーに塗装の不備があったため、前者はタッチアップ、後者は灰色9号をスプレーすることで対処した。

同時に、誘導無線アンテナも灰色9号で塗装した。

優先座席・女性専用車表示等のインレタ(世田谷総合車両)も貼り付けた。

長編成モノも珍しくなくなってきた鉄コレ。

Nゲージ完成品とクオリティを近づけるのは相変わらず大変だが、作業の簡略化と「見た目のそれっぽさ」の両立を追求していきたい。