循環茶の始まり、入江豊三郎本店と保命酒とのストーリー

日本各地の人や食材のつながりを味わう「ひと旅のごちそう」。食を通じてローカルの魅力と出会い、旅の楽しみ方を広げていくプロジェクトです。発起人・藤本の地元である広島県福山市を出発地に、旅や仕事でゆかりができた京都府や福岡県、日本各地で出会った方々と商品づくりを行っています。

今回、商品づくりにつながる原点である、入江豊三郎本店さんにて、保命酒の仕込みをされるタイミングにお伺いし、仕込みの見学と保命酒のストーリーを、循環茶を愛用いただいている尾野さんとともにお伺いしました。

福山・鞆の浦が誇る特産として、入江保命酒の味わいとその魅力を全国に広げたい思いから、今の自身の活動(ひと旅のごちそう・循環茶)につながっています。プロジェクトを始める原点が入江豊三郎本店さんです。

そこで作られている、明治時代から引き継がれる薬膳酒である、保命酒。

その知られざる保命酒のストーリーを知っていただき、気になった方はぜひ一度味わって欲しいです。

保命酒×循環茶の始まり

「循環茶」を始めるきっかけは、入江豊三郎本店さんの保命酒との出会いからです。今から鞆の浦に通い始めていた5年前ごろ。以前から薬膳酒の味と、日本で唯一、鞆の浦でしか作られてないそのストーリーも含めて気になっており、入江豊三郎本店さんにもしばしば足を運んでました。

後に循環茶をブレンドしていただいた薬膳家の中西さんをお店にお連れしたことも。

その後、自分自身の鞆の浦との活動を可視化しようと、鞆の浦MAPをつくる際、入江豊三郎本店さんをオススメ場所として紹介し、そのご縁から入江さんとお会いしたのが始まりです。

はじめましてで、入江さんとお会いし店頭でお話した時、鞆の浦MAPの活動やデザインを褒めていただき、今入江さんのお店で販売されている商品の「パッケージはできますか?」と、初めて会った僕に軽く相談をもらったことがきっかけで、入江さんのお力になれることがないかと、動きに火がつきました。

それから薬膳家の中西さんや、パッケージデザイン・商品開発が得意な京都ごえん茶の皆さん相談し、約1年後、紆余曲折を経て、保命酒にも使われているスパイスを使った薬膳茶を商品開発し、「循環茶」として販売することになりました。

●入江豊三郎本店とは?

明治19年、福山市鞆町鞆にて保命酒・みりんの醸造業 を創業した老舗の保命酒屋さん。手作りの味醂・保命酒にとどまらず、飴・サイダー・ラーメンなど付随する多彩な商品開発もされています。店舗は、明治時代から伝わる昔ながらの建物や製造現場にて、手作りの味醂から作られています。昔ながらの建物の趣も好きで、鞆の浦を案内するときに必ず立ち寄る場所です。

仕込みの見学、店舗の見学をさせていただき、この日、接客の合間に店頭にて、製造工程や歴史などお話しを伺いました。入江さんは社長自らよく店頭に立たれているので、鞆の浦に行かれた際はぜひ、声をかけてお話聞いてみてください。

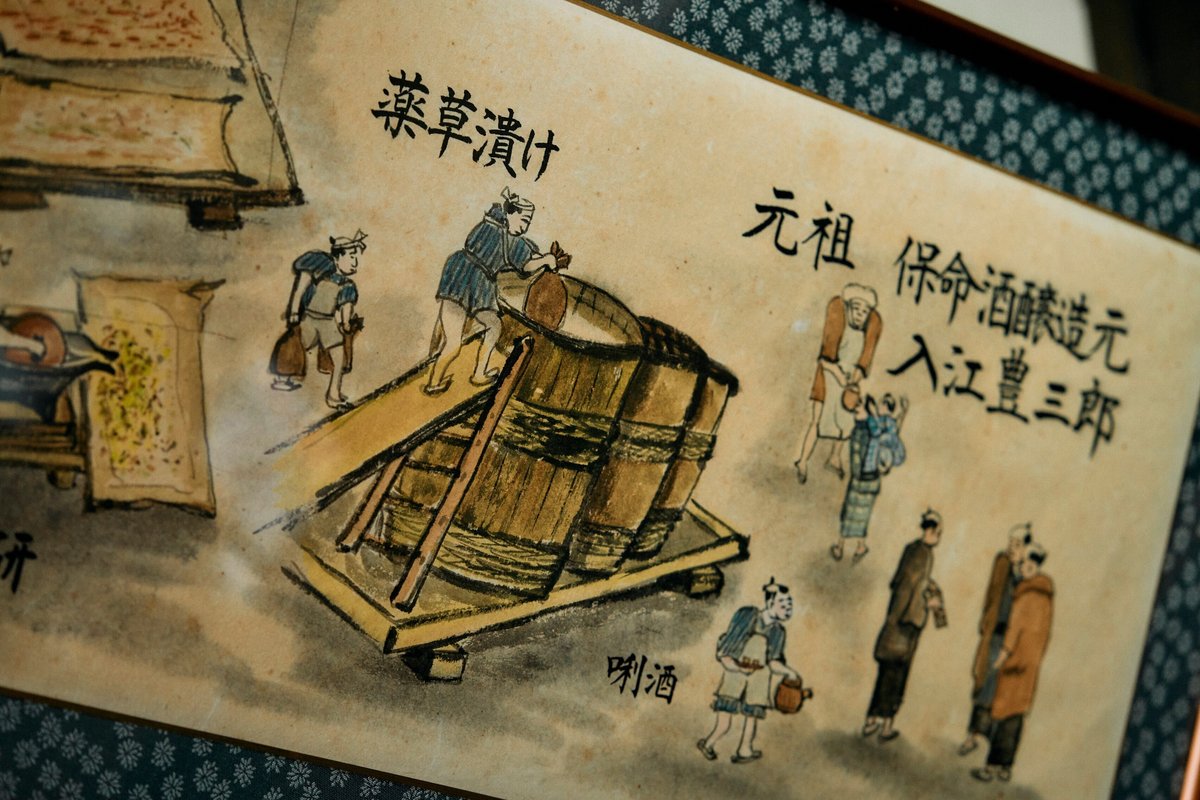

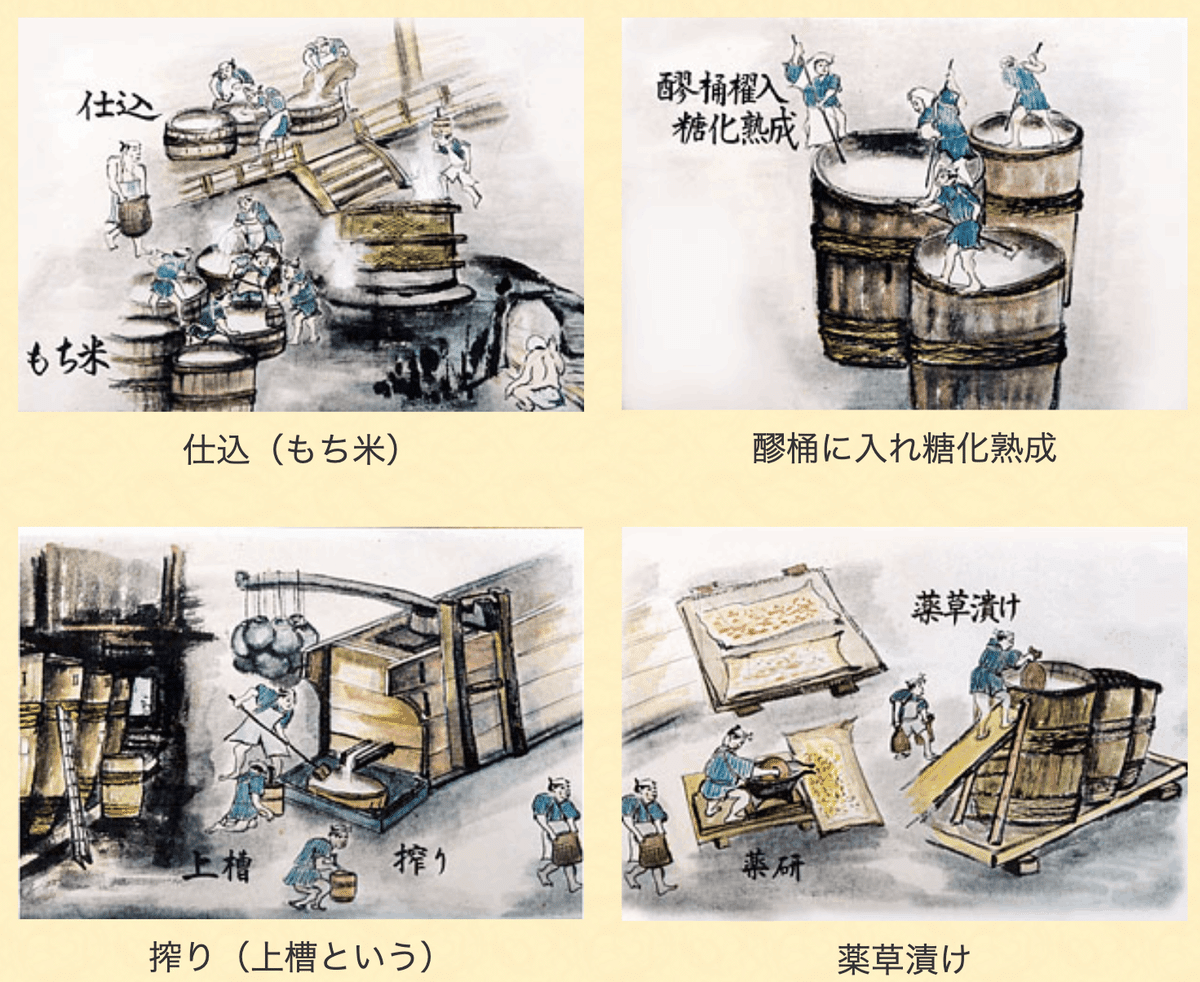

●保命酒の生産工程(入江保命酒)

原料はもち米、麹米と焼酎を使い、麹から出る酵素により、もち米が糖化され、これが保命酒の原酒となります。この原酒を調合し、その中に16種類の薬味を漬けた後、濾過してできます。入江保命酒さんはみりんから手作りで作られ、それにオリジナルの16種のスパイスをつけ込まれています。

手作りでの製造工程は、創業当時から今もなお、変わらないようです。

(製造工程)

「精米→洗米・浸漬→蒸煮→麹造り→仕込→桶に入れ糖化熟成→搾り→薬草漬け→調整・利酒」 (入江豊三郎商店保命酒の歴史より)

この日は、4月でちょうど仕込みの時期。

炊き上がったお米に麹をつける工程を見学させていただきました。

焼酎に漬け込み発酵を繰り返し、美味しいみりんができます。その後入江さん秘伝の16種の漬薬に漬け込み、保命酒の出来上がります。

手作りのみりんから手間暇かけて作られ、それにまた16種の独自の薬味を漬け込み、それを経てようやく保命酒になる。

創業当時(明治時代)から変わらない、引き継がれている、全て手作りの生産工程があるからこそ、深く優しい甘みと味わいにつながっていると、現場を見て改めて感じました。

江戸時代から始まる保命酒。引き継がれ文化と蔵ごとの味わい

保命酒の発祥は古く、江戸時代初期。古くから万病・長寿に良いとされ、江戸期には備後福山藩の御用酒として、幕府への献上品や贈答品としても喜ばれてきました。その後幕府の庇護を受けたことで、保命酒は高級品とされるようになり、幕末、アメリカからペリー提督がやって来た際にも保命酒がふるまわれたと記録されています。

保命酒の始まりは、中村さんという(薬を営む)方が、大阪から鞆の浦に移り住んできて、体に良いものをと保命酒を始められたそう。

当時の中村家の保命酒は、13種類の薬味を使い、麹米・もち米・焼酎を足して、16種だったそうです。当時中村家の保命酒の作り方を参考にされ、鞆の浦の事業者が味を頼りに保命酒を作り始め広が理ました。そのため保命酒の薬味や味わいが、それぞれ違うものになっているそうです。

江戸時代から引きつかがている保命酒。鞆の浦にたくさんあった保命酒の蔵も「入江豊三郎本店」「岡本亀太郎本店」「八田保命酒舗」「鞆酒造」の4社のみ。それぞれが小さな港町・鞆の浦の伝統を守るべく、広島を代表する名産品として、保命酒づくりに励んでおられます。

参考記事:

https://www.honke-houmeishu.com/houmeisyu/

https://tomonoura.life/about/homei-shu/

保命酒にまつわる、こぼれ話

・入江保命酒さんは一度薬味と味を変えられており、香りをよくするように菊の花を入れたり、植物性の薬味にされたそうです。

・保命酒は昔、16種地黄保命酒と呼ばれていて、原酒に、地黄は必ず入っているそう。それ以外の薬味や製法も、現在の4蔵それぞれのやり方があるそうです。

・保命酒は養命酒の原型と言われており、保命酒は砂糖が入っていなく、本来のお米の甘みを引き出しているそうです。(確かに入江さんの保命酒も、味醂もとても自然の甘みが引き立っています)

・製造工程は、明治時代からほぼ変わってなく、手作りで行なっておられます。味醂から手作りは、日本で入江保命酒さんだけ。

・パッケージは、神功皇后がモデルで、創業当時からほぼ変わっていないそう。神功皇后が朝鮮征伐に出向き、神風が吹き勝利したり、自分の体をかえりみず戦った方というリスペクトからパッケージしているのだそうです。

見学とお話はとっても贅沢なごちそう時間。(チェックアウト)

改めて保命酒の歴史やストーリー、入江豊三郎本店さんとしての活動や展開の話が聞け、ますます好きになりました。

保命酒にも使われているスパイスを使った薬膳茶「循環茶」の販売や、全国各地でのマルシェやイベントでの、保命酒の提供など行い、その保命酒の魅力を自分らしく、全国に広げていけたらと改めて感じました。

また循環茶が、若い世代や観光客の反応が良く、これはなんですか?的な話から、説明し買っていかれる方が多いとのことです。

商品として売れる事も大事ですが、改めて店員さんとお客さんのコミュニケーションが生まれる商品を目指して行きたいなと。

説明をする人、それを受けた人が、またそれをお土産を渡すときに、鞆の浦や保命酒のこと、循環茶のことを話してくれる、そんな商品を通じた地域を伝えるお土産から始まる状態づくりを。

保命酒にも使われているスパイスを使った循環茶

循環茶は、入江豊三郎本店さんのお店で購入いただけます。

鞆の浦に行かれた際はぜひお土産にどうぞ。

お店情報

有限会社 入江豊三郎本店

https://www.iriehonten.jp/

・本店

広島県福山市鞆町鞆534番地 店舗詳細

・蔵

広島県福山市鞆町鞆600-1 店舗詳細

・渡船場店

広島県福山市鞆町鞆623-6 店舗詳細

オンラインショップでの購入も可能です。

旅するごちそう商店として、藤本が各地に行く際に行商もしてますので、循環茶や保命酒が気になっている方は、一度ご相談ください。

写真:小金丸和晃

同行:尾野久子