小説『赤い葉』(ウィリアム・フォークナー)

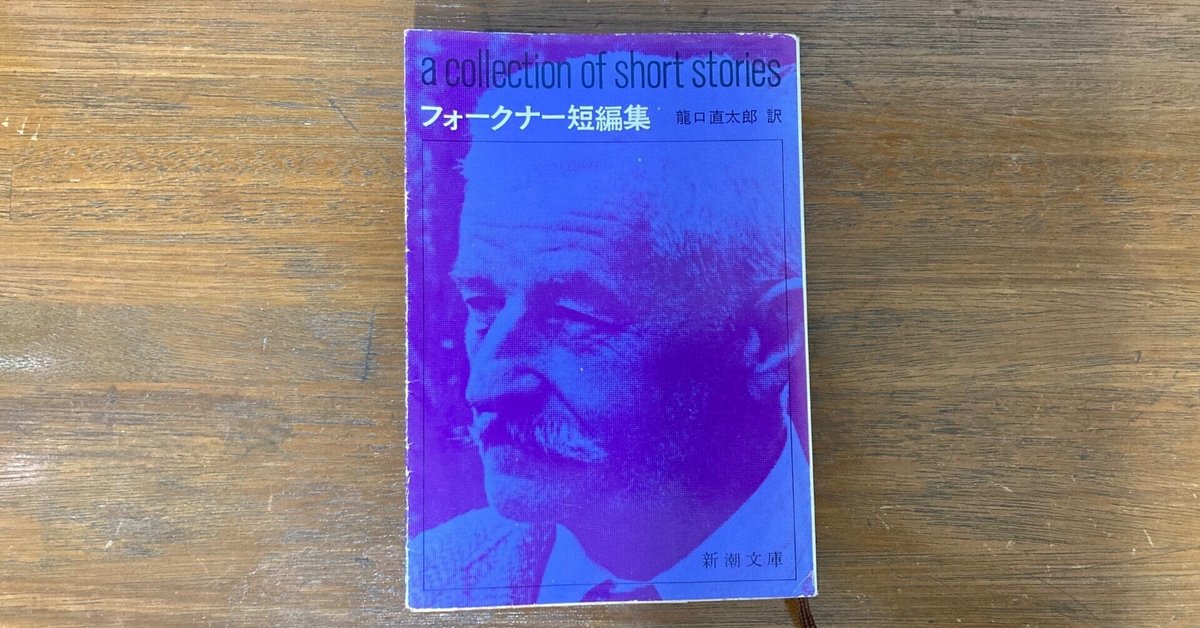

ウィリアム・フォークナーという男、写真からして貫禄がありすぎる。1949年にノーベル文学賞を受賞した20世紀を代表するアメリカ作家だが、それに見合うだけの風貌。

ヨクナパトーファ・サーガと呼ばれる、架空の土地ヨクナパトーファを舞台にした小説を生涯にわたって書き続け、独自の一個の世界を構築した。その影響は、ガブリエル・ガルシア=マルケスや大江健三郎、中上健次、阿部和重など、様々な国の作家に及んでいる。

『赤い葉』は短編で、インディアンの一族の土地で二代目の首長が亡くなり、そのそば仕えをしていた黒人奴隷も一緒に墓に埋められるはずが逃げ出してしまい、その黒人が捕まるまでを書いている。

昔の王族は死ぬときに大量の使用人を道連れにして墓場に埋めるという話が各国にあるが、それの縮小版という感じだろう。

僕の知識不足なのだが、インディアンが黒人奴隷を持っていたという事実が本当にあったのかわからず、しかし金さえあれば奴隷商人からいくらでも買うことができたわけで、このインディアンたちは持て余す程の黒人を所有していた。

とても対照的なのがインディアンと黒人との性格で、それを明快な文章で表している一節がある。

やつれて、やせて、屈強で、疲れを知らぬ、絶望的なニグロと、ふとって、からだのしまりがなく、どう見ても終局的、最高の不承不承と惰性の権化と思われるインディアン。

二代目の首長に代って新しく首長になった三代目は、体を動かすのが難しいほどふとっていて、むくんだ足は水腫におかされ、靴を履いただけで失神してしまうほどである。まるでラブレーのガルガンチュアとパンタグリュエルだな(こちらの太り方は権力の象徴だが)。

この首長に象徴されるように、インディアンは堕落の一途をたどっている。二代目が運んできて家の代わりにした汽船は朽ちてぼろぼろになり、また逃げた黒人を探すインディアンたちも「汗をかくのはよくない。じめじめするし、毛孔を開くことにもなるからな」といって真面目に探そうとしない。

とうとう黒人を沼地に追い詰めたときも、「やつに時間をあたえよう。あしたといったって、きょうの別名にすぎないよ」と言って一日延ばそうとする。

まずもって、フォークナーは南部を書く作家であり、フォークナーにとって南部とは南北戦争の敗者である。1955年に日本に来日したとき「私もまた敗戦国の人間です」と言ったこともある。ここでのインディアンも、「ヨーロッパ風の美服」を着て、白人のように黒人奴隷を買い、アイデンティティを手放し白人に迎合してしまっている。これがインディアンの堕落であり、フォークナーはそこを書きたかったのかもしれない。

この小説で特に印象に残るのは、黒人が真夜中に逃げていると、ほかの黒人奴隷たちが川辺で太鼓を打ち鳴らしており、いぶし火の燃える中で、逃げ出した黒人が奴隷たちのボスと一言交わす場面である。

「食べて、それから行くんだ。死人は生きた者と交われないのだ。おまえもそのことを知ってるはずだが」

「さよう。知っています」

黒人は体に泥を塗りたくったり沼地や木の上に隠れたりしながらも、ゆったりと迫りくる死の運命からは逃れられないことを知っている。

話の中で、「におい」に関する重要な記述が二つある。(余談だが、大江健三郎の『飼育』は黒人が日本の部落の人々に捕まる話で、黒人の「におい」を特徴的に描写していた。)

ひとつ目は二代目の死体が墓に埋められず外にさらされているせいで漂ってくる死臭である。

ふたつ目はインディアンが黒人を捕らえたときに感じたとする「におい」である。

やつが暗闇のなかで這いまわっているにおいを嗅ぐことができましたが、ほかになにか、わしらにわからんもののにおいもしたんです。

この「におい」がなんなのか、明確な記述はないのだが、おそらくこちらも死臭のことなのだ。二代目が死んだとき、すでに黒人も死んでいる。「人間はみんな死ななきゃならんのだね」という台詞など、この小説にはいつか死ぬことを受け入れているような宿命的な人間が多く、それらが死臭となって読む人にまとわりついてくる。一代目の名前はドゥームというが、英語ではDoom、つまり「宿命」と言う意味になる。

そして、宿命的な死臭をまとった黒人が、インディアンたちに囲まれて墓場へ向かっていくところで話は終わる。

逃げ出した黒人が一人の生きたいと願う人間だとすれば、インディアンたちはゆったりと迫りくる死という顔のない集団であり、惰性で怠けものの死神であり、また堕落の象徴なのだ。

こういった、ものものしく、ものうげで、荒廃したような宿命的な小説を書くことのできる作家はフォークナーをのぞいて決していないだろう。