衣装作ってます2023 (2)アイデアを詰める

<前回のあらすじ>

スタッフにアイデア出しをしてもらい、一番尖ったアイデアを採用。しかしそのアイデアにはいくつかの問題点が発覚。どうなる衣装デザイン!?

牛心。「そういう訳なんですよ」

あしめ「なるほど」

牛「特にきっちーの指摘した帯前の飾りが技術的にNGになっちゃう。けどこの飾りはこのデザインの肝だから、どこかに残したいよね」

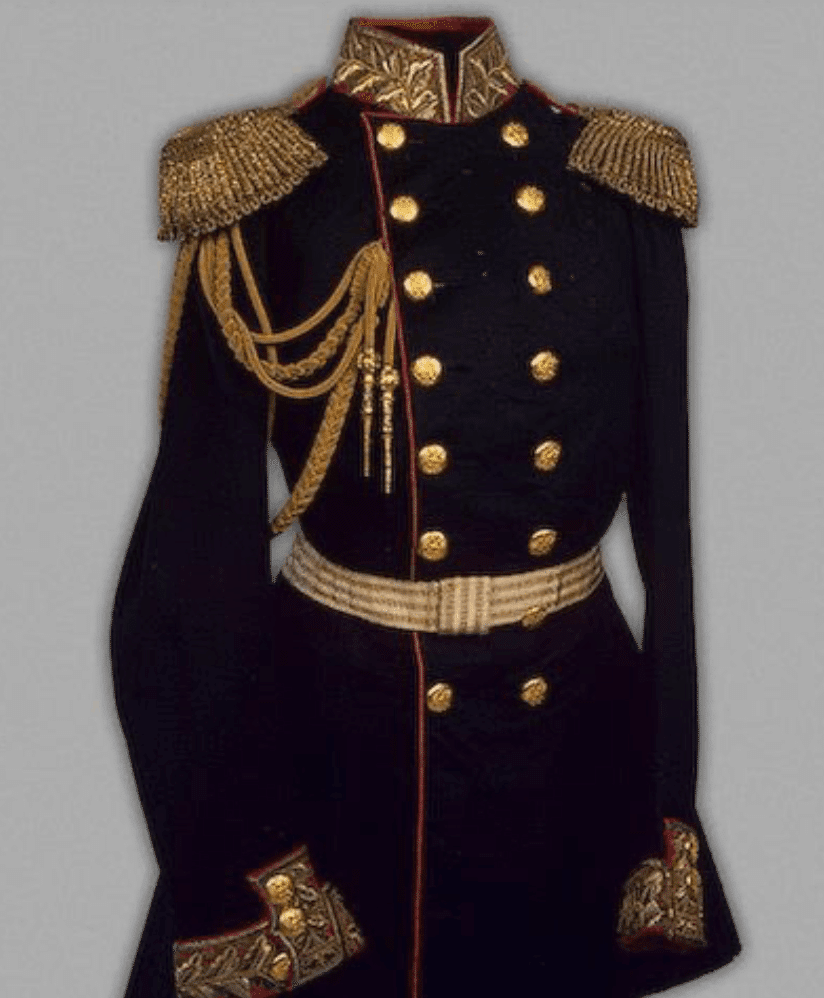

牛「ちなみにこれってやっぱり貴族が着てる服についてるアレ?」

あ「そうです!」

牛「だよね!それでさ、この装飾って結局何なんだろう??なにかしら意味とか、機能性があると思うんだけど・・・・」

あ「調べてみましょう」

調べたところ、このボタンと太い紐の装飾はマントの留め具がルーツであることが判明した。現在では銃のホルダーになっていたり、かける方向で役職の地位が分かるようなシンボルとして扱われていた。そうだったんだなぁ。

牛「マントの留め具が、マントを使わなくなっても残ってきたんだねぇ」

あ「知らなかったです」

牛「形骸化した装具、なんか鳴子と一緒だね。鳴子も元は鳥避けの農機具だったけど、形を残して今こうしてよさこい祭りで使われてる」

あ「確かに!」

牛「つまりこの装具は、よさこい祭り的にOKなオブジェクトになり得る」

ひとひらの衣装作りではこういう『それに意味があるのか』みたいなことを、わりと毎年しっかりと話し合います。「なんかかわいいから」とか「なんとなくかっこいいから」で決めてもいいとは思うんですが、衣装に物語があったら踊りにもメッセージが加わってくると考えているので。

特に僕らは”柄布”を使いにくいチームなので、くっつけるアイテム、形になにかの意味を持たせなきゃいけない場合が多いんです。

例えば2015年の衣装。タスキ掛けを採用したこととで袖を大きくしてもバランスが取りやすいデザインになりました。袖、本当にちょっとだけ長くしたくらいなんですけどね。

その長めの袖が踊っているとフワッと鳥の羽根みたいになる。これが着想となって『Candle Wings』の歌詞と作品につながりました。懐かしいね。

ということで、「衣装に物語を」はひとひらにとって大事なことなんです。

話を今年に戻しましょう。

マントの留め具であるボタン+紐を衣装に付け加えたい。だけど帯の前側に配置するのは現実的に難しい。

牛「上着の方に装具をつけられないかな。スカートはコルセットスカートで、レース柄だからわりと”映え”ると思うんだわ。それと対照的に今のままだと上着が何もないというか・・・・・」

あ「そうですね・・・・マントも良いかなって考えたんですよ。こういう感じの」

牛「おー、これが千早みたいになるってことね?」

あ「そうです」

牛「とりあえず描いてみようか」

絵に描いてみて、布の質感にもよるけど「ちょっと踊りにくいかもしれない」し「踊ってる途中で鳴子が引っ掛かったら壊れちゃいそう」という理由で、ハーフマント案はNGに。

牛「ぱっと立ち見が良い感じでも、踊ってみたら邪魔になることはよくあるよね」

あ「危ないですよね、鳴子引っかけそう」

牛「逆に、鳴子が引っかかりにくい位置ってどこになるかな?」

牛「肩から胸の辺りにかけての装具なら、わりと大丈夫そうじゃない?」

あ「そうですね」

牛「もしそうなるとして、どうやって装着するか・・・・ボタン?けどボタンがそのままだと小さいし地味かもしれない・・・・・・肩にさ、貴族の着ている服の肩パットみたいなのがあれば、そこに留められるんじゃないかな?」

あ「いいですね」

牛「肩と、胸のあたりに伸びてくるような装具あるよね。あんなイメージ」

あ「それいいかもしれませんね、ありですね」

牛「ちょっと描いてみようか」

牛「おー・・・・なるほど」

あ「いい感じですね!」

牛「これはとっても西洋的だ」

あ「結果的にシンプルでかわいい感じになりました。かわいいですよこれ」

こうしてデザインは完成するのでした。

つづく

前の記事

まとめnote