第4回 女性が天皇になったらだめなの?

2024年10月29日、国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し現行の皇室典範の改正を勧告しました。この背景には、皇位継承資格を男系男子に限定し、愛子様の即位を認めていない現行制度が女性差別に当たるのではないかという指摘があります。

現在の価値観に基づけば、国連の意見が理にかなっているように聞こえます。では、なぜ「男系男子」にこだわる主張が根強く残っているのでしょうか?そもそも「男系男子」とは何を意味するのでしょうか?

今回は、近年ホットな話題となっている天皇皇位継承問題を深く理解するために、「男系」について考察してみたいと思います。

男系とは、簡単に言えば祖父→父→息子と、男性だけで血統をつなぐ系図のことを指します。もし祖父→母→息子と間に女性が挟まる場合、男系は途絶えることになります。男系は特に王位継承において重要な役割を果たしてきました。

しかし、王が必ずしも息子に恵まれるとは限りません。そのため、歴史上では、兄弟や甥が王位を主張するなどの事態が起こりました。このように、王位継承権をめぐる争いは数多く発生し、時には国家の存亡に関わる重大な問題となりました。男系が途絶えることは、王朝の正当性を失うことを意味し、多くの場合、王朝交代へとつながったのです。

そのため、為政者たちは、男系が途絶えそうな状況に直面すると、あらゆる手段を講じてこれを防ごうとしました。以下に、代表的な事例を紹介します。

1. 王位継承権をめぐる歴史的事例

欧州の事例:史上最低の夫?ヘンリー8世

イギリスのヘンリー8世といえば、"男の子が欲しい"という一心で6人もの妻を次々と取り替えた「超問題のある夫」として有名です。最初の妃キャサリンが死産や流産を繰り返してようやくメアリー(後のメアリー1世)を出産するも、男子を産まないとわかるや否や、侍女の若くて美しいアン・ブーリンに浮気三昧。

強引にキャサリンと離婚をしてアン・ブーリンと結婚してエリザベス王女をもうけましたが、それでも男子が生まれないと愛想を尽かして、なんと今度はアンを処刑してしまいました。しかも、そのわずか10日後には新しい妃と再婚するという、まさに歴代最高レベルの「クズ夫」っぷりを発揮。この「男の子が欲しい症候群」が高じて、ついにはローマ教皇と喧嘩をして英国国教会という新しい宗派を作ってしまいました。これぞまさに「男系継承へのこだわり」が国の形を変えた典型例といえるでしょう。

日本の場合:江戸時代の皇位継承危機

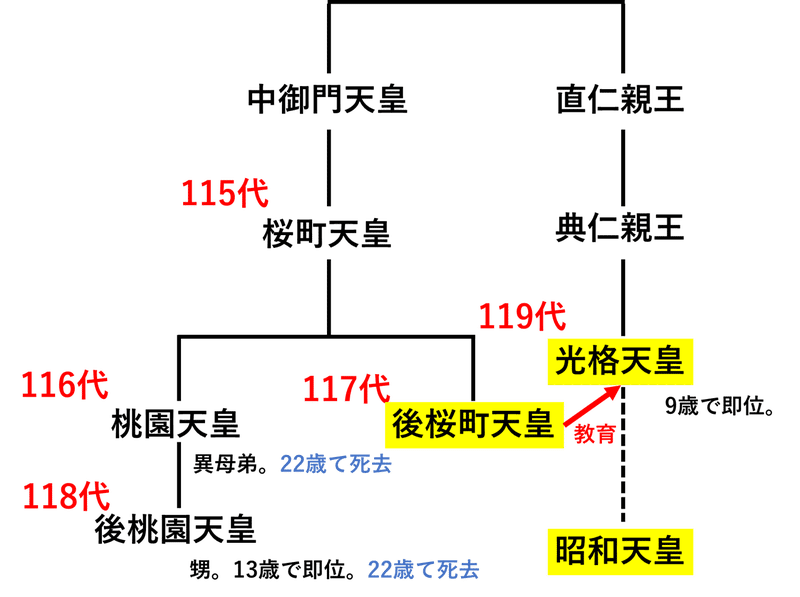

出典:宮内庁「天皇系図」をもとに作成

日本の皇室も継承問題に苦労の連続でした。舞台は18世紀中盤、江戸時代後期。主人公は、日本で最後の女性天皇である後桜町天皇です。

後桜町天皇の異母弟である桃園天皇(第116代)は、わずか22歳で崩御しました。しかし、その息子である後桃園天皇は当時わずか5歳だったため、後桜町天皇(第117代)が119年ぶりの女性天皇として即位しました。彼女は後桃園天皇が成長するまでの8年間、「中継ぎ」として天皇の役割を果たし、後桃園天皇が13歳で即位すると譲位しました。

しかし、後桃園天皇もまた22歳で崩御し、直系の血統が断絶する危機に陥りました。この皇位継承の危機を乗り越えるため、傍系である閑院宮家から光格天皇(9歳)を迎えることが決定されました。後桜町天皇は幼い光格天皇の教育係を務め、その慈悲深い人柄は広く知られるようになりました。

実は、この光格天皇から始まる血筋が現在の天皇陛下へと繋がっています。しかし、当初は「傍系から来た新参者」として江戸幕府の将軍家に軽んじられることもありました。このことが原因で尊号一件という政治問題が発生しましたが、後桜町天皇は血気盛んな光格天皇を諌め、江戸幕府との関係悪化を防ぐため尽力しました。

※簡単のため、皇太子もすべて~天皇という表記にしています。

よくある勘違い:女性天皇と女系天皇の重要な違い

この内容に関連して、「女性天皇」と「女系天皇」を明確に区別したいと思います。

女性天皇は、男系の血統に属する女性が天皇となるケースで、歴代8人の女性天皇がたちましたが、いずれも次代は男系男子が継承しました。つまり、女性天皇の息子ではなく、兄弟や甥が次の天皇になりました。一方で、女系天皇とは女性天皇の子孫が天皇位を継承するケースで、日本の歴史上、前例はありません。(宮内庁のホームページやWikipediaで是非確認してみて下さいね!)

※43代元明天皇→44代元正天皇は、母→娘へと継承されましたが、元正天皇の父(元明天皇の夫)の草壁皇子は天武天皇の息子であり、男系の血統は途絶えていません。45代の聖武天皇は元正天皇の息子ではなく甥であり、やはり男系のルールは守られました。

現代の例で言えば、愛子様が女性天皇になられても男系なので歴史的な正当性は担保されます。しかし、仮に愛子様のお子様が即位されると、それは女系となり、史上初めて男系が断絶することになります。これが、「男系男子派」の主張の根拠なのです。

2. 遺伝学的な視点から見る男系

人間の染色体は23対あり、その中の1対が性染色体です。性染色体の組み合わせは以下の通りです:

• XX染色体:女性

• XY染色体:男性

Y染色体は父から息子へとほぼ変わらず受け継がれ、遺伝情報の同一性が保たれます。一方、X染色体は「乗り換え」と呼ばれる現象により変化しやすい特徴があります。これにより、男系の血統は科学的にも確認しやすいのです。

※乗り換えについては以下のサイトでわかりやすく解説されています。

実例:私の家系図から考える遺伝

具体例として、私の家系図を見てみましょう。

上図のように、筆者の父方のY染色体(赤色Y)は、筆者、父、祖父と同じ形で受け継がれています。家系図を見ると、筆者のいとこ②、甥、そして筆者の3人の男子がいますが、祖父由来の赤色Yを持っているのは筆者だけです。これにより、筆者が血統的に最も「正統」と言えるわけです(笑)。

では、祖母の性染色体(緑色XX)の行方を追ってみましょう。おば①②と父には必ず緑色Xが受け継がれますが、筆者世代では必ずしもそうとは限りません。家系図以外の由来を黒色Xで表すと、いとこ①③のように祖父由来の赤色Xと黒色Xを持ち、祖母由来の緑色Xを受け継がないケースがあるのです。

次に筆者の姉と妹を考えてみましょう。彼女たちは必ず祖母由来の緑色Xを持っていますが、遺伝情報が完全に同一とは限りません。というのも、下図にあるように「乗り換え」と呼ばれる現象が起きるため、祖母の性染色体とは異なる遺伝情報を持つ可能性があるからです。このように、遺伝情報のシャッフルによって女系の系統は、あえて言えば、遺伝的に「正統性」が薄れていく傾向があると言えるのです。

対照的に、Y染色体では「乗り換え」がほとんど起こらず、遺伝情報の少なくとも50%が同一であることが知られています。この特徴は、男系の血筋が遺伝的に一貫していることを示す科学的根拠となります。

古来、人々は経験則としてこの特徴を理解していたのかもしれません。こうした知見が、男系継承の重要性を支える背景にあると言えるでしょう。

3. 血統を守る弊害

しかし、血統を守るために遺伝的な同一性を保つことには、思わぬリスクが伴います。正当性や伝統を維持する一方で、遺伝的多様性が失われるという問題があるのです。

歴史上、血統を守るために親戚同士、時には近親で結婚を行うケースが数多く見られました。しかし、こうした結婚は遺伝的な観点から見ると危険をはらんでいます。有害な遺伝子が濃縮されることで、遺伝病や身体的異常のリスクが高まるからです。

例えば、ヨーロッパで繁栄を誇ったハプスブルク家では、近親結婚が繰り返された結果、代々「ハプスブルク家の顎」と呼ばれる特徴的な顎の突出が目立つようになり、顎関節症や発音障害を伴うことがありました。また、近親結婚の影響で多くの家系内で遺伝病が発生しやすくなったことも記録されています。

ハプスブルク家カルロス2世

引用:クラウディオ・コエーリョ - [1]; direct link to the image: [2], パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88639198による

このように、血統の維持はその伝統的な価値と引き換えに、遺伝的なリスクを生み出す可能性があるのです。この観点からも、血統を維持することの難しさが浮き彫りになります。

4. 現代社会における課題

改革派の意見

現代社会においては、男女平等の理念が普及し、性別による制約や差別が見直される動きが加速しています。この観点から考えると、皇位継承を男系男子に限定する現行制度は、時代にそぐわない側面があると言えるでしょう。国際社会においても、このような性別による制限はジェンダー平等の観点から批判される可能性が高く、日本のイメージに影響を与える懸念もあります。

さらに、男子の世継ぎに恵まれるとは限らない現実を考慮すると、男系男子のみへの継承限定は、制度として持続可能性に疑問を生じさせるものです。例えば、歴史を振り返ると、上記のように男子の継承者がいないことで皇統が断絶の危機に瀕した事例がいくつもあり、そのたびに傍系から天皇を迎えるなどの対応を余儀なくされました。

伝統擁護派の意見

実は、日本の天皇家は少なくとも1500年以上続いてる世界最古の王朝で(※ここでは実在がほぼ確実視されている継体天皇(位507〜)以降としています。)、皇統の維持には、文化的・歴史的・象徴的な価値があります。

日本の歴史においては、天皇と幕府という二重の統治構造が存在してきました。平安時代以降、鎌倉、室町、戦国、江戸と時代が進む中で、実際の政務は武士階級が担い、幕府や将軍が統治者として機能していました。しかし、重要な点として、将軍は「征夷大将軍」という官位を天皇から受ける形式を取っており、名目的な最高権威は常に天皇に置かれていました。

このように、一見すると「天皇」と「将軍」という2人の統治者がいるように見える体制でしたが、幕府の正当性は天皇を頂点とすることで維持されていたのです。そして、その天皇の正当性を支えてきたのが、男系が一度も途切れたことがないという歴史的事実でした。江戸時代には禁中並公家諸法度により、天皇の権力は著しく制限されましたが、それでも天皇家は廃止されなかったのです。

さらに、天皇制の存在が近代化を助けた側面もあります。例えば、幕末には天皇を頂点とする大政奉還という形式が採用されました。この形式により、徳川幕府は薩摩や長州と凄惨な内戦を回避し、体面を保ちながら政権を返上することができました。ある意見では、もし天皇がいなければ、幕府がプライドを守るために内乱が激化し、日本の近代化が上手く進まなかった可能性があるとも指摘されています。

引用:東洋オンライン

現代の視点から見ると、天皇の役割は象徴的なものに限られていますが、歴史を振り返るとその存在は統治の正当性を支える柱であり続けました。このような背景を考えると、男系継承の伝統を守ることがどれほど重要だったかが理解できます。

おわりに

皇位継承の問題は、単純な男女差別の文脈だけでは語れない複雑さを持っています。伝統と現代社会の価値観との調和を、どのように図ればいいのでしょうか?

筆者も当初は「女性天皇を認めても良いのでは」と考えていましたが、今回の調査を通じてこの問題の奥深さを改めて実感しました。

皆さんは、この問題についてどう考えますか?