【Blender2.83.1】固定ギアバイクをモデリング、所感、ZBrushとの違いなど

Blenderでポリゴンモデリング

(2748文字) Blenderで固定ギアバイクをモデリング中。概ね形が出来ました。

私は主にミリタリー系やヒストリカル系ばかり造形・モデリングしてますが、こういうものも大好きです。タイヤが付いている乗り物には理由もなくなぜか惹かれるので「車輪」が好きなのかもしれません。

それはさておき、これまでハードサーフェスも含めて何でもかんでもほぼ9割、ZBrushでやってきました。Blenderは一部導入、という感じで、ZBrushのZModelerでは出来ない数値入力によるモデリングや平面図形などを作り、ZBrushに読み込んで仕上げる、というような使い方をしていました。しかし今後はBlenderの使用比率も高まりそうな予感です。

以下、ZBrushユーザー的視点から見たBlender所感を交えつつ書いてみたいと思います。

モディファイアに見る基本概念の違い

最初に結論から、ざっくりと簡単に例えると、

「ZBrushは画家・造形家のアトリエ、Blenderはグラフィック制作スタジオ」

という感じです。

ZBrushに対して感覚派の人がスッと馴染み、理論派の人が「変態インターフェイス」と感じるのはこういう根本的な概念の違いの部分かもしれません。その逆もしかり。

以下、モディファイアを例に違いや所感を書いてみます。

ZBrushユーザー的視点からBlenderを使ってみて「なるほど」とまず最初に感じるのは、この「モディファイアをスタックしていく」という概念です。

次の画像はミラーリングモディファイアでフロントフォークを作っているところです。実際には左側しか作っておらず、右側はモディファイアを使ってミラーリングしています。

この右下にあるモディファイアタブで、色々な変更をスタックしていきます。サブディヴィションの詳細設定などもここで纏められます。適用する・しないも後で出来ますので、とりあえず変更適用処理はこのタブでどんどん積んで一括管理します。

簡単にいうと、ZBrushではあちこちにメニューごとに散らばっている「オブジェクトに変更を適用する」機能が「モディファイア」というタブで一括してまとめられています。

つまりBlenderは

「オブジェクトへの機械的な変更はモディファイアでするもの。なので変更適用処理は一括管理」

という理路整然とした考え方です。

それに対しZBrushは、目の前のオブジェクトに対しての変更を

「感覚的にその場でやりたいメニューから選んで適用しつつ作業していく事優先」

で作られているのだな、という事がよく分かります。

ZBrushの「サブツール」とBlenderの「シーンコレクション」などにもその違いがよく現れています。

「オブジェクトはキャンバス上の絵を描くためのツールの一つ」

という(ちょっと雑な)扱いであるZBrushと、

「沢山のオブジェクトを一つの「コレクション」としてワンパックでまとめ、さらにそのコレクションを組み合わせて最終的なシーンを作り上げていく」

が最初から前提のBlenderの違いです。

この辺がZBrushからBlenderに入った(私のような)人、あるいはその逆の人が足踏みするところかなと思ったので書いてみました。

リアルタイムレンダリング

デフォルトのレンダリングエンジンeeveeでレンダリングしたもの。↓

これは高品質レンダラーのCyclesでレンダリングしたもの。↓

レンダリングに時間がかかるCyclesのほうが影の表現など、品質が高いですね。ただ、パッと見はeeveeがシャキッとしてて(ややアニメっぽい?)、モデリングはしやすいです。

どちらもデフォルト設定ではGPUフル回転(CPU併用やCPUのみのレンダリングも設定出来ますが)です。CPUにはそれほど負荷はかかっていない印象。CPUしか使わないZBrushは外部GPUがないマシンでもそこそこ快適に動きますが、Blenderの3D vew port自体がGPU依存が高いので、やはりBlenderを使うならそれなりの外部GPUは必須です。

いずれにせよ、このような高品質なレンダリングエンジンが複数標準搭載されているのは大きいです。

ZModelerとの併用・連携

Twitterで「ZModelerとの使い分け」について質問を頂きました。↓

https://twitter.com/histone_dmc/status/1280299673878622208

私もちょうどやってみようかなと思ってました。zmodeler との使い分けとかどんな感じでしょうか?

— 黒𝕏緑 (@n___evergreen) July 7, 2020

ということで、私の思うところを書いてみたいと思います。

ZModelerの良いところはなんと言っても

「感覚的に、描くようにポリゴンモデリングが出来る」

事に尽きます。そもそも私はZBrushは「3Dお絵かきソフト」という感覚で使っているので、スカルプト以外のハードサーフェスなども全てペンタブで描くようにモデリングしたい、ってのがあります。その感覚にピッタリ合うのがZModelerなのです。とにかく、脳内に浮かんだ立体イメージを思い通りに描いていける。その特徴的な唯一無二の操作感はZModelerの最大の強みです。

ただ、これがZModelerの長所でもあり欠点でもあります。

右脳的な「感覚派モデリング」優先のため、左脳的な「数値入力を使って形状を作り出していくモデリング」てのは苦手です。苦手というか、少なくとも今現在最新バージョンのZBrush 2020では出来ません。

完全に「ユーザーの感覚モデリング」に頼る機能なので、脳内で形状をイメージ出来ないうちは沢山のパーツがあるハードサーフェスを作る際、パーツごとの整合性を取るのが非常に難しいです。

その弱点を補えるのが、Blender、というわけです。

GoB連携の実際

技術的な観点から言うと、簡単ポンで完全連携!とはいきません。BlenderからZBrushにデータを送るとポリゴン構成が自動的に変換されてしまいます。

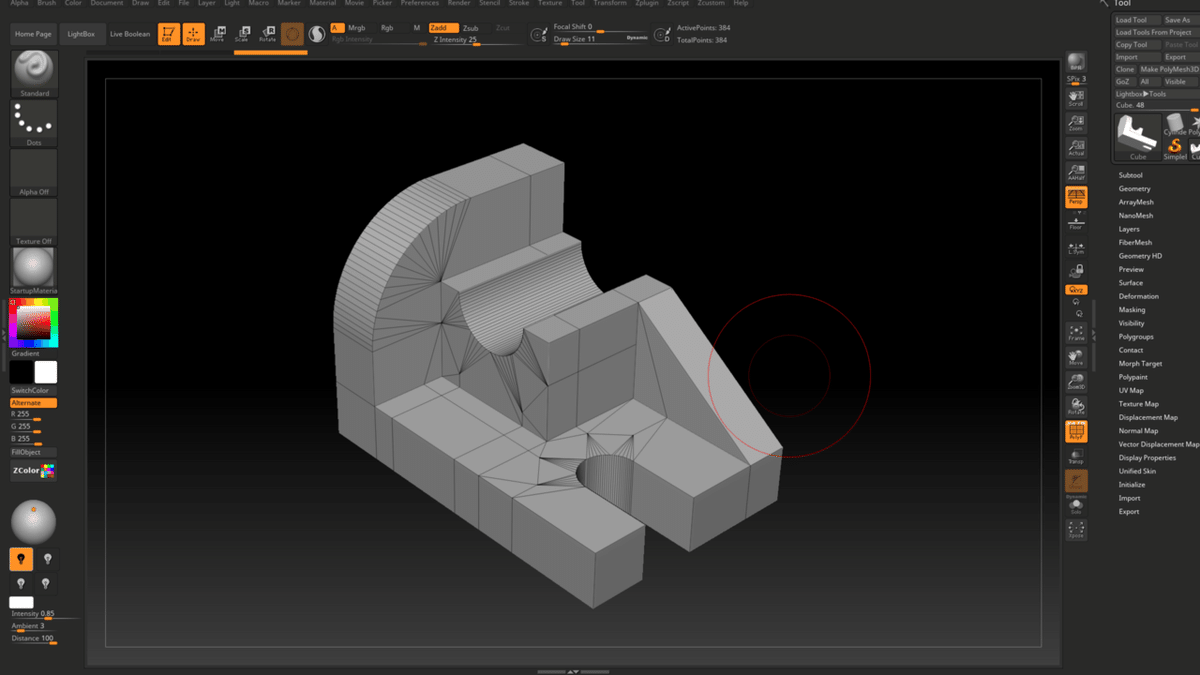

このようなデータをそのままGoBでZBrushに送ると・・・

こうなります。↓

なので、ZBrushで扱うためにはひと手間ふた手間作業が必要です。詳しく書くと長くなるので割愛しますが、GoBアドインでワンクリック連携出来るのはとても良いです。

まとめ

以上、Blender 2.83.1を使ったポリゴンモデリングをしながら、ZBrushユーザー的な視点でみたBlenderとの連携について書いてみました。Keyshotの連動もそうですが、ZBrushは基本的に「スカルプト機能が異常発達しすぎたお絵かきアプリ」なので苦手な事が多いです。苦手なところは他のアプリに大いに頼って連動するのが良いと感じます。なんでも屋のBlenderはその強力な相棒になると感じます。