『マイルズ・スマイルズ』がこのクインテット最高傑作かも

(5 min read)

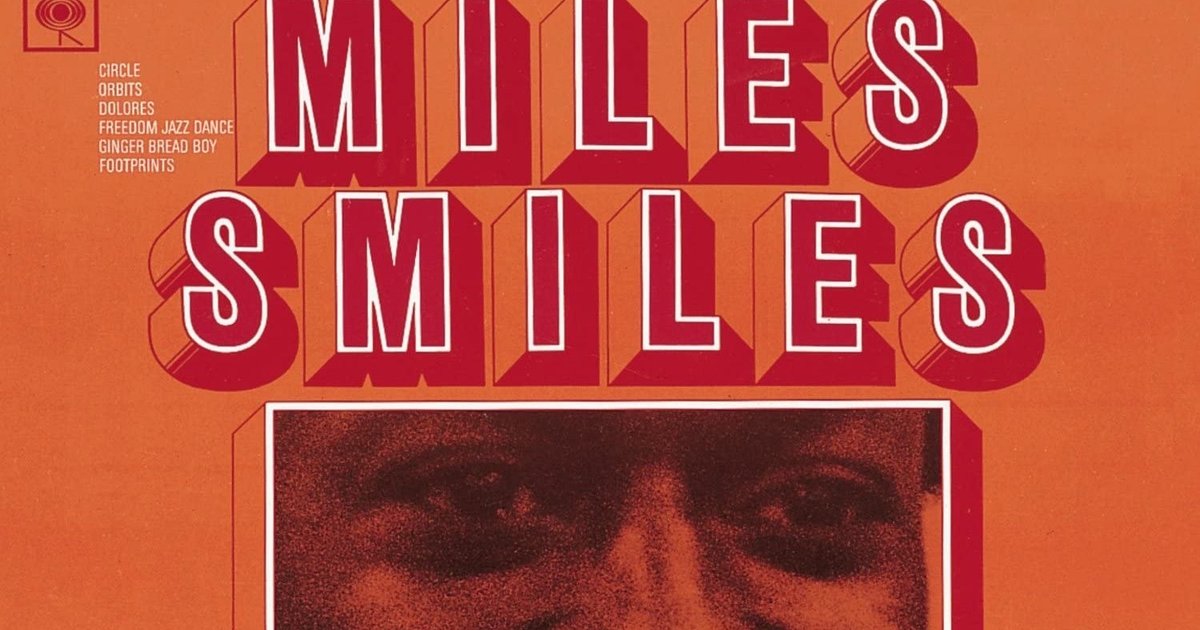

Miles Davis / Miles Smiles

今日の文章は以前書いたこの記事の続編です。

オレンジ色にベタ塗りされたジャケット・デザインがきらいで、たぶんそのせいだけで、長年遠ざけてきたマイルズ・デイヴィスのアルバム『マイルズ・スマイルズ』(1966年録音67年発売)。やっぱりジャケットは大切ですよ、ちゃんとていねいにつくらなくっちゃ、聴かず嫌いを生み出す一因にもなります。ぼくのばあい『マイルズ・スマイルズ』のことを気持ちを入れてしっかり聴いてみたのがわりと最近のことなんですから。

聴いてみたらこ〜れがなんと!すんばらしいじゃないですか、…ってわざとらしいですね、本当はいきなり理解したわけじゃなくて、最近1960年代マイルズ・クインテットの諸作をなんども聴きかえしているでしょ、それでちょっとづつ気付くようになったというのが実態です、『マイルズ・スマイルズ』が傑作であるということに。驚きですらありました、長年毛嫌いしてきたのがまるでウソみたい。

『マイルズ・スマイルズ』は、いまの気分では、続く『ソーサラー』『ネフェルティティ』などを超えてはるか上空にあるように思えます。このクインテットの最高傑作じゃないんですかね。どこがそんなにかというと、快活なグルーヴ・チューンにおけるポリリズム活用のおもしろさがすばらしいと感じているわけなんです。1「オービッツ」3「フットプリンツ」5「フリーダム・ジャズ・ダンス」6「ジンジャーブレッド・ボーイ」。静謐ナンバーだとこのクインテットの標準レベルかなと思います。

1曲目「オービッツ」で、まずホーン二管のイントロに続きテーマが出ると同時に叩きはじめるトニー・ウィリアムズがもうとんでもなくすごいとほれぼれしちゃいます。もうこの出だしだけでこのアルバムはすごいんじゃないかと予感で身震いするような思いですよ(じゃあいままでのぼくはなんだったんだ?)。マイルズ、ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコックとソロが続くあいだもトニーの爆発は止まりません。

しかもトニーの叩いているのは(4ビート感覚を維持しながらの)変形ラテン8ビートですよね。つまりひとりポリリズムを体現しているわけですが、ロン・カーターの弾くベース・ラインはずっと4/4拍子のラニング・ベースをかたくなに維持し続けています。そのロンの4ビートと8ビート・ラテンなトニーのドラミングが重なって、なんとも言えない複雑なレイヤーを形成していますよね。各人のソロ内容よりもバンドの、なかでもトニーの、このグルーヴを聴くべき一曲かと思います。

グルーヴ重視型の演奏になっているというのは、3「フットプリンツ」5「フリーダム・ジャズ・ダンス」6「ジンジャーブレッド・ボーイ」についても言えること。聴いていて、バンドの生み出すこのビートの快感に身をひたしているだけでじゅうぶん満足です。和声面でのアプローチのこともいろいろと言われるアルバムなんですが、ぼくに言わせたらリズム面でのエヴォルーションのほうがいっそう重要ですね。「フットプリンツ」の各人のソロ途中でリズム・パターンがパッと変化するところなんか、聴いていて新鮮ですよね。

肝心なのは、トニー個人でもバンド全体でも、4ビートと8ビート系ラテン・リズムとの混交表現に至っているという点です。こういったポリリズミックなスタイルはそれまでのマイルズ・ミュージックにまったく聴けないし、この後もここまで鮮明なかたちになっては表れていません。だからこそ『マイルズ・スマイルズ』が異様なというか特異な光をもって輝いているように思えるわけなんですね。バンド・リーダーであるマイルズの意図だったことは言うまでもありませんが、実はトニー個人の資質によるところも大きかったのではないでしょうか。

メインストリーム・ジャズの4ビート感覚もしっかり維持しつつの8ビート・ラテン・ポリリズムという重層表現であるというところに、この時期のマイルズらしさ、保守派らしさが出ているなとも思います。この後はもっと明快なロック/ファンク・ビート方向に両足とも乗せることになっていきますが、1966年『マイルズ・スマイルズ』だとまだジャズ・ファンにも理解・支持されやすいし、なおかつ革新的でもあってロック、ファンク・リスナーにもアピールできうる柔軟さを持っていますよね。

(written 2020.3.19)