LEONIE と マイレオニーの旅 01

世界中が思いがけない新型コロナに襲われて、海外に行くことばかりか日本国内の移動もままらなくなったいま、改めて思うのは、やはりあの日米を往復しながらつくった『レオニー』の映画製作は、奇跡に近い体験だったと思うのです。

企画を思い立ってから作品が完成して公開になるまで、7年半の歳月を費やして、マイレオニーをはじめ日米両国にわたり沢山の人びとの応援を受けて完成した映画『レオニー』。その、作品が完成するまでの長い旅を、思い出す限り少しずつ記していきます。

ぼくの物語を書くとしたら…

「ぼくの物語を書くとしたら、すべては父と母の生き方から始めなければならない。今世紀初頭の、明治のあの時期に、母がなぜ日本に渡ったのかというところからだ。

いわば、ぼくという落とし子は、母がそのときにとった人生の選択の結果なのだ。

また、母の苦労と、母の期待が、ぼくがいかにしてアーチストになったかと深く結びついているはずだ。母が心に描いたもの、つまり母の<日本>とね。

しかし、父は、母が描いたもののなかに納まるような存在ではなかった。

不幸にして、父には別の、つまり父自身が描いた絵があった。

二人の出会いのその不幸な部分が、ぼくの育ちそのものなのだ。

結局、ぼくのような生まれには、帰属意識がつねについてまわる。

それが問題とならないのは芸術の世界しかない、と思った。

どの社会に帰属するかに関係なく、自由に自分が表現できる唯一の世界が芸術だ。

芸術家には自分しかない。一人だけで何かを作り上げていく、孤独な世界だ。

孤独の絶望からこそ、芸術は生まれる。ぼくは生まれたときから、その孤独の淵にいる人間だった」

この文章は、彫刻家イサム・ノグチその人が書かれた文章です。

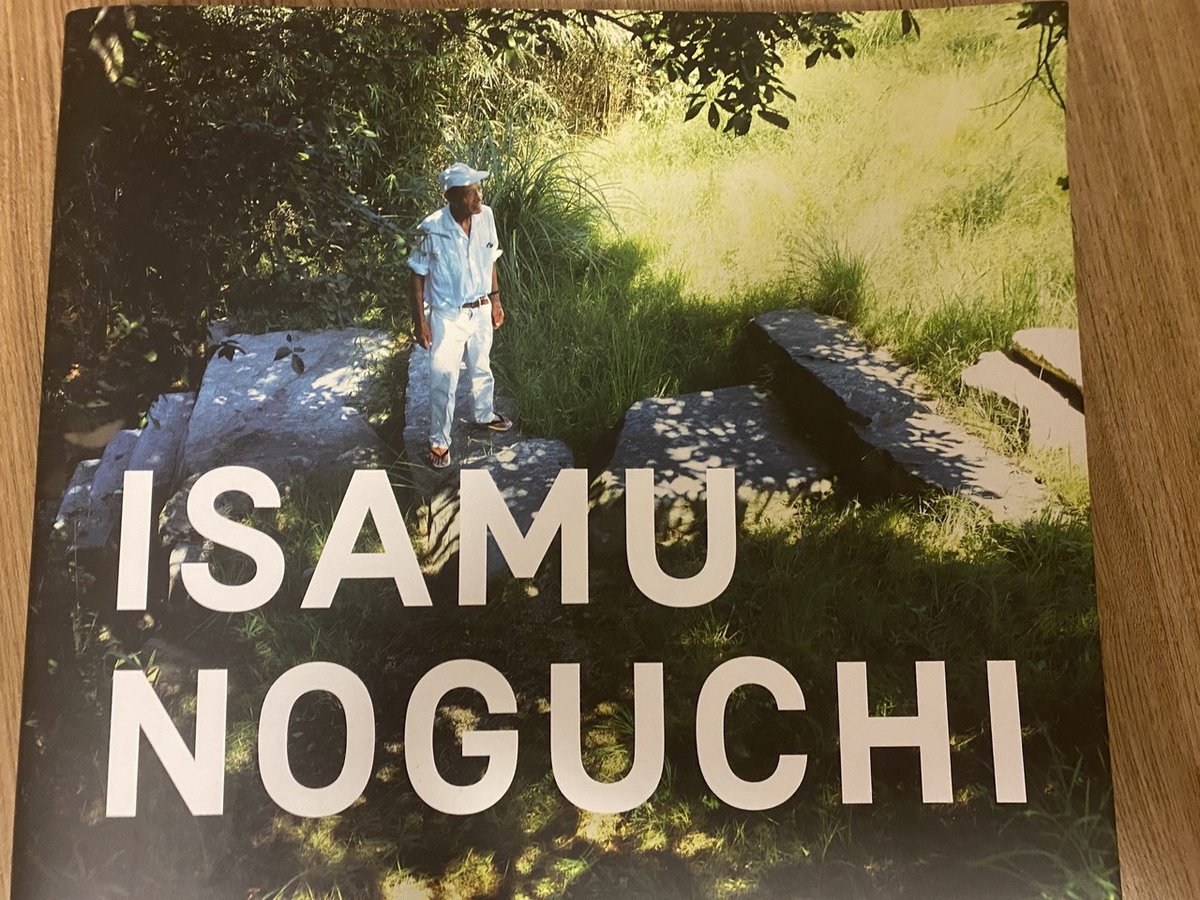

あれは2003年の3月、『ユキエ』と『折り梅』の上映でひとかたならぬご縁をいただいた高松の、藤田浩子さんと湯浅文代さんが連れて行ってくださった『イサム・ノグチの庭園美術館』。1988年にこの世を去った世界的彫刻家・イサム・ノグチが、今もその作業場で石にノミを穿つ音が聞こえて来るような空間にあっという間に魅せられてしまったのでした。

庭園美術館を出る前に案内されたミュージアム・ショップで買い求めたドウス昌代さんの評伝。それを読み終えたとき、イサムの母親レオニーの物語を「私の3本目の映画にできないか」と思っていたのでした。

シナリオを書き上げて、ニューヨークへ

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?