【福祉・交通】点字ブロックにQRコードが! 視覚障がい者も移動・交通の自由へ! 東京メトロの取組

夜でもヒルタです。私は、「しあわせな+1時間を 岡崎市」をキーメッセージに、岡崎市を「子育て・福祉・産業・まちづくり」において「日本全国のモデルになるまち」目指して活動しています。

家族との時間・学び直し・まちづくり活動・趣味や休息等……つまり、自分自身が本当にやりたいことができる時間が、「しあわせ」につながると信じています。20年、30年先の岡崎市の未来をともにつくる。

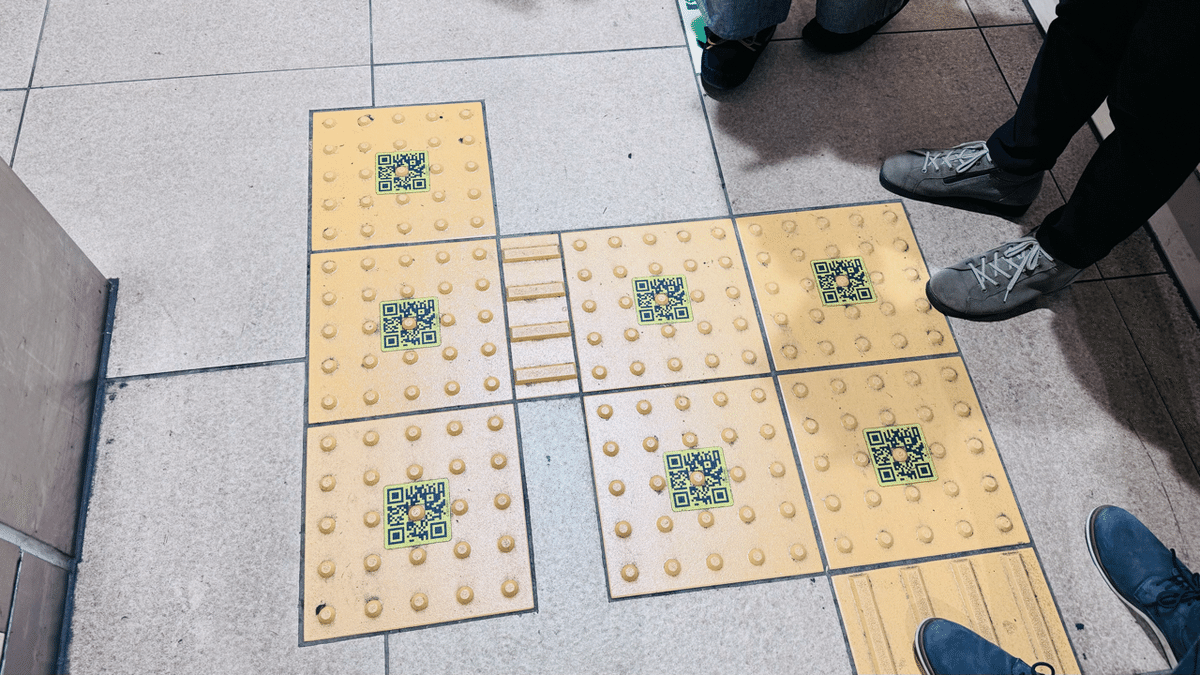

私、ひるた浩一郎は、先日東京に行ってきました。その時に「点字ブロックにQRコードが…何かの暗号か!?」とおもって調べてみると移動・交通の自由のために大切な取組だということがわかりました。

◯ 点字ブロックにQRコードが…!

東京で地下鉄に乗って、エレベーターに乗ろうとしたら足元にQRコードがあることに気が付きました。

なにかの宣伝か?とおもって読み取ってみても、よくわからない英数字の羅列が出てきたので「これは、もしかしたら、なにかの陰謀かもしれない!」「な、なんだってー!」と私の中のMMRが騒ぎましたので調べてみました。

◯ 視覚障がい者向けナビ「shikAI」アプリ

このQRコードですが、調べてみると東京メトロをウェブサイトに書かれていました。「視覚障がい者向けナビゲーションシステム『shikAI』アプリ」だそうです。

shikAIはApp storeからダウンロードもできます。

QRを読み取ることでアプリが音声で目的地まで案内してくれるということですね、すごい! ソーシャル・インクルーシブな世の中になりつつある。

「視覚障害のある方でもVoiceOver機能によってスマートフォンを操作していただくことで1人でご利用いただけます。視力を音声で補うことでお客様の目的地を選択できるようになっています」(広報部)

実証実験の様子がYoutubeで公開されています。

◯ 障がいの有無に関係ない世の中を

2024年3月10日(土)に岡崎市で開催された「ノーマライゼーションフェスタ岡崎」にお伺いした時のnoteにも書きましたが、私は障がいの有無も関係なく、組織・肩書や立場も関係なく、一人ひとりが当たり前に支えあえる、そして「嬉しい!」「良かった!」をよろこびあえることにつながる社会へになることを目指しています。

交通・移動の自由もそうです。視覚障がいがあるから外に出ていけない、異動ができないのではなく、行きたいところにおでかげができるってとてもステキだと感じます。

◯ やれるところから、進めていく

「駅だけやって、その先は?」

「道路や観光地にはないけど?」

そういった意見もあるかもしれません。

しかし、やれるところから実施していく。取り組みを進めていくことはとても重要です。小さくはじめて良かったことや課題をブラッシュアップした上で、どんどんと広げていくことが大事。いきなり全部に広げることは難しいですし、「平等にするために、なにもしない」といった悪平等では意味がありません。

まずは、東京メトロからかもしれませんが少しず取り組みが広がっていけばいいなと感じます。また、こうしたQRを活用した取り組みだけではなく、手法は様々あります。

例えば、IBMでは「AIスーツケース」といったことも想定されています。

手法は色んな方法や取り組み方がありますが、想いは「誰一人取り残さない社会」や「誰でも楽しく移動できる。交通の自由」といったことだとおもいます。

◯ 障がいが「特別」ではない社会へ

「障がい者」ときくと、「守ってあげなきゃいけない存在。支援してあげなきゃいけない存在」という人もいます。

しかし、私はこれに強い違和感があります。

障がいの有無に関係なく、それぞれの強みや特性を活かして社会を良くしていくことができると信じているからです。特にテクノロジーの力を使うことで、ますます可能になってきました。

テクノロジーの活用

藤沢市(神奈川県)にあるSSTに行った時にOriHimeに案内してもらいました。障がいがあったとしても、テクノロジーを活用してまち案内ができる。

私も裸眼だと視力0.1くらいなので、メガネといった「テクノロジー」を活用して、視力1.2くらまで矯正されています。便利な道具、テクノロジーがあることで障がいの有無を超越できると信じています。

環境によって強さと弱さは逆転する

「まっくらやみのエンターテイメント」の"Dialog in the dark"ダイアログ・イン・ザ・ダークに10年くらい前に行ったことがあります。

まっくらやみのなかを視覚障がいがある方に案内してもらって、真の暗闇のなかで「お茶をいれてもらって、飲む」「書道をする」体験をしました。

これが本当にステキな体験で、ぜひ体験してほしい!っていまでも鮮烈に心に残っています。

暗闇のなかでも彼・彼女たちには「みえている」んだ、と感じました。

「障がい者は弱い存在」といった概念が一気に変わった瞬間でした。環境によって、一気に強くなる。普段みえていないことが強みになる。そして、逆に私達は視覚に頼っているからこそ弱い存在になる。

高齢者に対してもそうです。高齢者も「支援者」と「被支援者」といった区分してしまうから、その役割として行動してしまう。障がいの有無も年齢も関係なく、それぞれが社会とのつながりや役割があることで、強みを発揮させられることで、世の中はもっと良くなると信じています。

誤解しないでいただきたいんですが「福祉や支援がいらない」と言いたいわけではありません。高齢福祉も障がい福祉も支援サービスも大事ですし、必要です。

◯ ソーシャル・インクルージョンに!

「障がいがあってもなくても、誰もが当たり前に違いを認め合い支え合って生きていける世の中になりますように!」といった想いに強く共感します。

まさに「ソーシャル・インクルージョン」の考え方だなと感じます。

社会的に弱い立場にある人々を含め、誰一人取り残さず、すべての人が地域社会に参加し、共に生きていくこと。社会のあり方に関する理念のひとつです。

障がいの有無も関係なく、組織・肩書や立場も関係なく、一人ひとりが当たり前に支えあえる、そして「嬉しい!」「良かった!」をよろこびあえることにつながる社会へ。

もちろん、自治体として、政策として障がい福祉等を推進していくことはとても大事です。しかし、公的サービスだけでは今後すべての人をサポートしていくことは難しい。だからこそ、民間や市民の方と連携しながら「頼れる人」「頼れる場」がたくさんある環境整備をしていくことが役割だと考えています。

自治体だけ、民間企業だけ、市民団体だけではなく、それぞれが連携・共創しながら取り組みを進められる岡崎市を目指して。こうした取り組みがあることはとてもステキだと感じます!

さぁ、共創だ!

◯ 【岡崎市政への挑戦】ひるた浩一郎が岡崎市の新しい若きリーダーへ、意向表明の記者会見を実施(2023年10月6日)

岡崎市の新しい若きリーダーとして、岡崎市政へ挑戦します。

岡崎市長選に35歳元市職員、昼田さん出馬へ デジタル化に意欲‐中日新聞

https://www.chunichi.co.jp/article/774644

過去か、未来か、どちらをあなたは選びますか。

市長が変われば、市役所が変わる。

市役所が変われば、まちが変わる。

まちが変われば、未来が変わる。

岡崎市の未来をともにつくっていきましょう!

記者会見の動画や想いをまとめています。ぜひ、ご覧いただき、あなたの声を聴かせてください。

いいなと思ったら応援しよう!