フューチャーデザイン 意外! それは財務省!

夜でもヒルタです。

私、晝田浩一郎は、たたき上げワークショップデザイナーとして様々な自治体や企業向けで講演・ワークショップを実施することが多々あります。単に話を聴くだけじゃなくて、自ら考え、自ら手を動かしたほうが体験価値が高く、学びと気付きもあるため、ワークショップを取り入れる機会が多いです。

体系的に、意義を学びたい方は中野民夫さん『ワークショップ-新しい学びと創造の場-』をおすすめ。ワークショップデザインなどを何度も主催している方が読むと「そうそう!」といった感想として、自身のワークショップ手法をより深化させられます。

フューチャーデザインってなんなのよ?

そもそもフューチャーデザインってなんなのよ?ってことですが、高知工科大学フューチャーデザイン研究所によると以下。

フューチャー・デザインとは単なる仮想将来人を使ったワークショップ技法ではありません。

来世代が生きる社会をクリエイティブに想像する

フューチャー・デザインとは、現世代が将来可能性を最も発揮できるような社会の仕組みをデザインすること、あるいはそのための学術研究と実践のことです。

その有力な手法の一つが「仮想将来世代」という装置です。

まだ生まれていない将来世代になったとして、その将来世代が生きる社会をクリエイティブに想像する経験を経ると、その実現のために頑張りたいと思い、将来可能性が発揮されることが分かってきました。

http://www.souken.kochi-tech.ac.jp/seido/practice/information/about.html

ワークショップ技法ではあるけども、単に「未来人になって考えましょう!」っていうだけではないことがわかります。

ワークショップ批評であるあるなところですが、「対話っていいつつ、ダベっているだけでしょ」「ペタペタと付箋使っただけで、資源の無駄遣いしただけでしょ」というのがあります。表面的にしかワークショップをデザインしないとそういう場と機会になってしまいます。せっかく参加者が時間をつくって来てくれているのにもったいないな……って思う場にも私自身たくさん遭遇してきました。

フューチャー・デザインにしても、意義と意図を捉えないまま表面的な部分だけをとらえると「未来人になりきってやってみようー!」のところだけに注目してしまって、本来的な部分が機能しないんだろうなと感じます。

県立高校x財務省といった掛け合わせ

岩手県立不来方高校がnoteにまとめていましたが、こういう掛け合わせを広げていきたいんだろうなと感じます。財務省としても教材化して広げていく取り組みになっていきそう。どんどんと広まると良いなっておもいます。

(高校としてnote書いているっていうのもめちゃくちゃ意外。今回、フューチャーデザインについて書いているなかで検索してたらたまたま見つけたんですけど、総合的な探求の時間を上手に活用してるし、しっかりと発信しているってステキな取り組みだなと感じました。不来方・こずかた……って読み方も難しいし、全然知らないんですけど、発信してくれているおかげで知れることができた。やっぱり、発信するって大事だなーーーーー)

地方創生を財務省・財務局・金融庁が仕掛けている

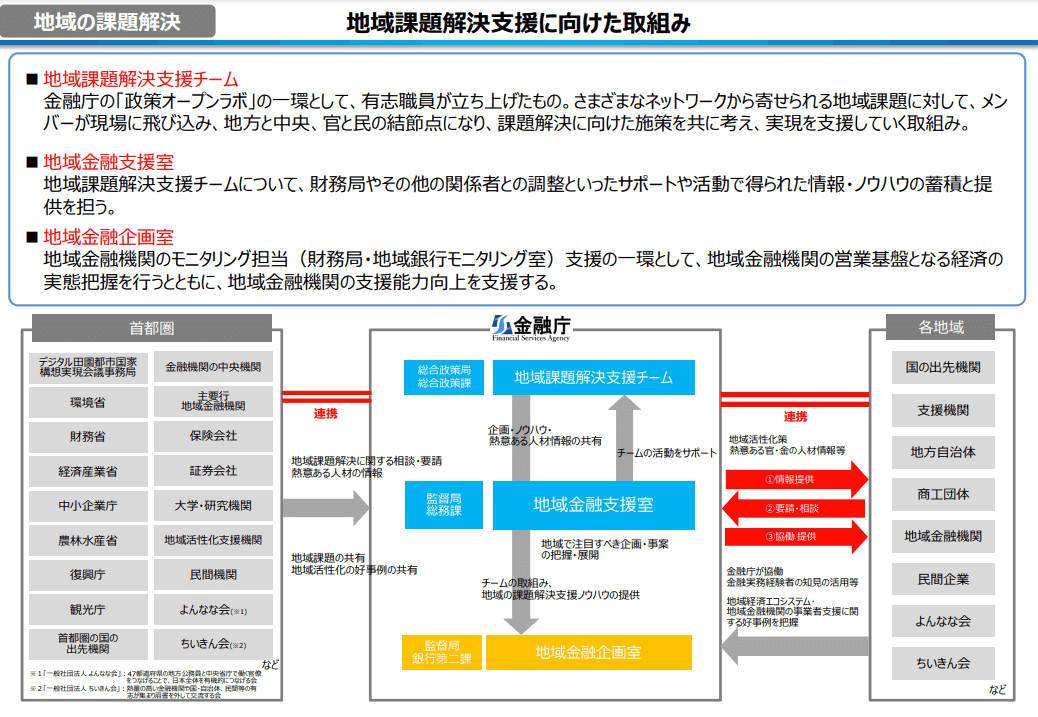

財務省・財務局・金融庁が「地域課題解決支援に向けた取り組む」として、「地域課題解決支援チーム」をつくっています。融資職員が立ち上げた「ちいきん会」からスタートしているっていうのも興味深い。

私は岡崎市役所の公務員時代、ちいきん会立ち上げ当初のイベントに参加させてもらってピッチさせてもらった経験があり、様々な想いの方々と交流もさせてもらっています。それでも、やっぱり、財務省や金融庁が地域とつながって取り組みをしていこうっていうのはちょっと意外な感じがします。

イメージと実態が良い意味で異なっている事例ですね。もちろん、全職員や全部の部署がこうしたマインドセットがあるわけではないんでしょうけども。それでも、一部だったとしても、こうした取り組みが活発にあるということが大事。邪魔されず、潰されていないということは大きな方向性としてそっち側が重要だと認識されているということなので。

経産省「創造性人材の育成支援」

財務省だけではなく、経産省も取り組みをしています。イメージでいうと経産省が実施している方がしっくりくる。各省庁がいろんな切り口で取り組みをしているわけですねー。

リカレント教育のひとつとして「独創的アイデア創出人材育成プログラム」が経産省のWebサイトにやり方等含めて掲載されています。ちょっと長いので全部みるのは大変かもしれないですが。こういうのを国がどんどんと共有してくれているのはありがたい。長いけど。

様々な人達とともに考えることの可能性

公務員だけが未来や政策について考える時代は昭和・平成においていきましょう。令和はさまざまなバックグラウンドを持った人たちとともに公務員、サラリーマン、一般市民などの垣根を超えて、組織の肩書を外して対話をしていく時代。自分たちだけで考えるのではなく、いろんな知識を活用して考えていく時代。(※みんなで意見を出し合って考えるべきですが、意思決定はみんなでするべきではない)

こうした対話の場と未来について考える場が広まっていくと良いなとも感じます。フューチャーデザインに限らず、対話促進や未来について考えるワークショップについては様々な手法があるので、参加者や開催意義に合わせてデザインしていくことが重要です。ワークショップ開催したい、デザインしてほしい、ファシリテーションしてほしい、、、といったことがありましたらいつでもお声がけください。一緒に考えましょう!

さぁ、共創だ!

いいなと思ったら応援しよう!