容積率を消化し易い土地の見極め方とは?

今回も土地から新築についてです。最近はもっぱら土地情報を漁ってボリューム検討を繰り返す日々が続いています。一日100件以上の土地情報を見て、可能性があるものを絞り込んで簡易査定して、その中からさらに可能性があるものを絞り込んで3〜4件ぐらい図面を描いてボリュームを出します。

しかし、簡易査定で良さそうでも、実際に図面に落とし込むと、階段が上手く入らなかったり、採光が取れない、窓先空地の確保ができないなど、様々な要因で実際にはそうでもない結果になることが殆どです。その中でもこれはいけそうともいえる土地が週に1〜2件程度出てきます。

ではまず最初の絞り込みについてどのような基準で選んでいるのか?この辺りについて解説していきます。

まずは用途地域です。ご存知の通り、住宅系の地域は容積率が低く、商業系の地域は容積率が高くなります。容積率が低い場合は賃貸面積が少なくなりますので収入も少なくなります。じゃあ商業地域が良いのかというと必ずしもそうではなく、その分価格も高くなりますので、実際には住居系でも商業系でもそこまで大きな差は無いです。

それよりも重要なのはその土地の容積率を消化できるかどうかという点で、土地の形状と道路付け、道路幅員に左右されます。

ではここで問題です。下記3つの土地で最も容積率を消化し易い土地はどれでしょうか?都内の土地とし、面積、用途地域等の条件は全て同じとします。少し考えてみてください。。。。

さあどうでしょうか?どれも大差ないか、②という答えが出てきそうですが、答えは③となります。

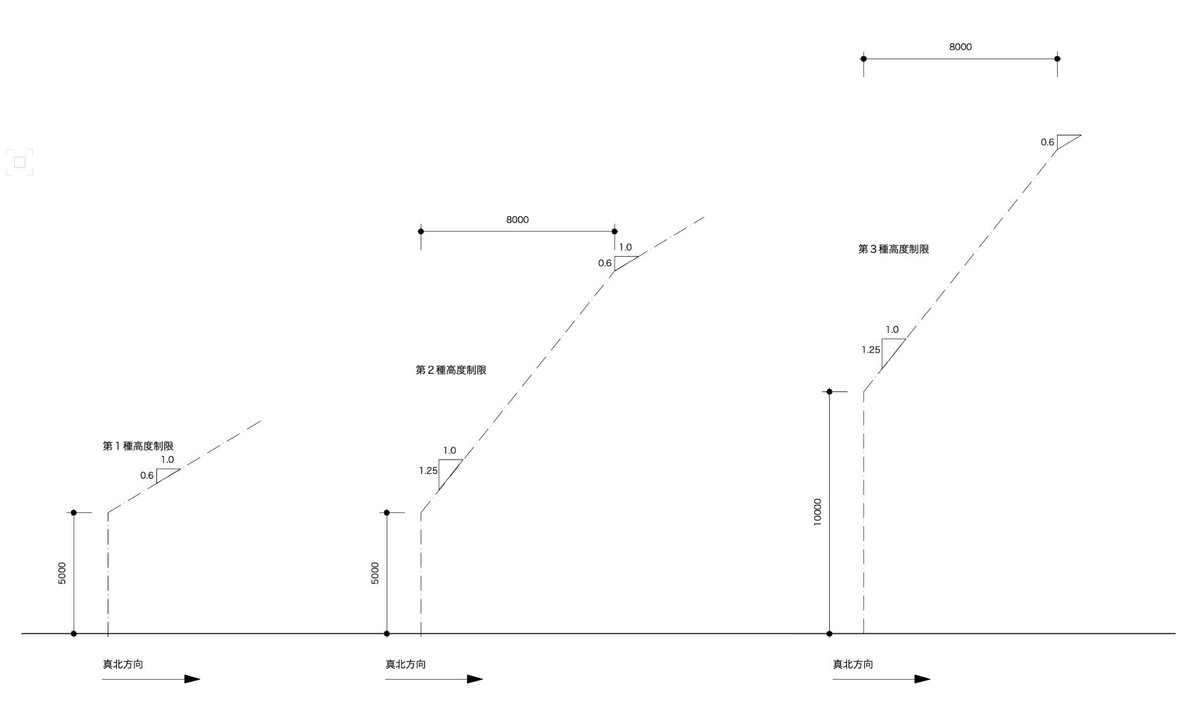

道路斜線という観点からは全て同じ4m幅員の道路なので差は無いのですが、東京都の場合は高度地区というものがありこれが大きく関係します。これは敷地の北側部分に対する建物の高さ制限で、隣地の日当たりに考慮して北側は建物を低くする必要があります。第1種〜第3種まであり、第1種が最も厳しくなります。具体的にはこうなります。

となると①については北側に長く伸びる敷地となり、高度地区の影響を受ける範囲が最も大きくなってしまいます。続いて②については北側の高度地区と南側の道路斜線の影響を受けてしまいます。次に③ですが、ここについては北側に道路斜線と高度地区が集約されています。

また高度地区は道路の反対側からスタートしますので実質は道路斜線のみの影響を受けるということになります。南側はフリーとなりますので建物を高くすることができます。(厳密には隣地斜線にかかります。)

ということで収益物件を建てるのであれば圧倒的に③が良いということです。簡易査定の場合は①、②よりも③を優先させることが多いです。

一般的な実需であれば日当たりがよさそうな②が好まれそうですが収益の場合は全く別なんですね。日当たりよりも収益性が優先されます。さらに欲をいえば、北側接道の角地も理想形です。天空率でも優位になりますので道路幅員が狭い場所でも高い建物を建てることができます。このようなイメージです。

ということでボリュームをしっかりと出して土地価格を算出している場合は①〜③で土地価格は変わってきます。しかし、近隣事例などのみで値付けしている場合やボリューム検討が甘い場合、③の土地に関しては大きく化ける可能性もあるということです。私も簡易査定をする際は③のような土地に着目して目を光らせています。

尚、冒頭にお伝えした、週に1〜2件出てくる土地については当社顧客に紹介しています。会員メルマガでも配信しますが、個別面談をさせて頂いた方については、優先してご紹介もできますので新築に取り組みたいという方はこちらにお申し込みください。

個別面談申し込み

ということでしばらく新築ボリューム検討のテーマが多かったですが、次回からは節税をテーマとした築古、築浅不動産について解説していきます。

またこちらについては12月頭にセミナーを開催する予定です。今年の春ぐらいに一度開催したのですが、個別面談に参加される方も多く好評でしたので久しぶりに行います。詳細は次回ご案内しようと思います。それではまた書きます。

===================

不動産投資、設計、工事に関するご相談を受け付けております。

お問い合わせはこちら

https://archibank.co.jp/toiawase/

===================