【麻生区】「柿ふる里」の表紙の写真はどこなのか

僕は住んでいる地域の昔の様子を収めた写真を見るのが好きだ。いまいるところがどんな風景で、どのぐらい山だったのか、どのぐらい畑が広がっていたのか、どんな生活だったのかなど、見ることができるものはできるだけ見てみたい。

川崎市麻生区が令和4年7月1日で区制40周年を迎えたことから、記念事業の一環としてかつての麻生区(麻生区になる前は多摩区の一部であったため多摩区時代のものも含む)の写真を集め、アーカイブとして公開している。

駅とかその周辺にその変化がよく表れていて面白いと思う。

僕は別にそれをもとに何か研究しているとかそういうのではなく、ただ単に時代の移り変わりを見て実感したいだけの野次馬である。

さて、この本である。

「柿ふる里」と題された、川崎市麻生区のかつての姿であった柿生村やその周辺の地域のかつての姿を古老たちが語ったものをまとめたもので、昭和初期から中期ぐらいまでの柿生の様子が分かる。写真もそれなりにあって、郷土史というよりは、生活の歴史みたいなところが観点として面白い。

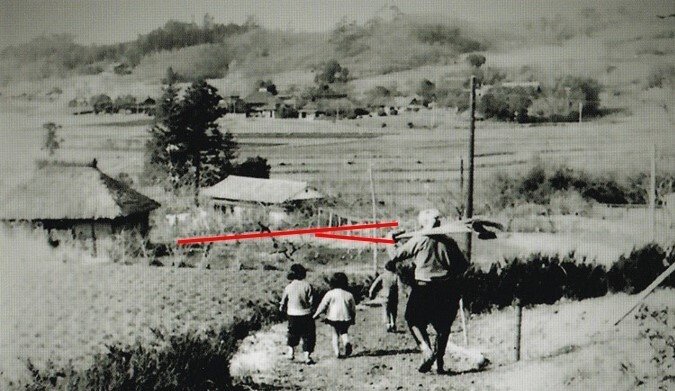

そして気になるのは表紙の写真である。ページをめくると

「野良に出たじいちゃんを子らが迎えに来た。浄慶寺辺りから小田急線方面に向かって家路を下る。1957(昭和32)年ころ 上麻生」と記載がある。

浄慶寺は天正10年(1584年)に開かれた浄土宗の寺院で、「あじさい寺」とも言われている。また、数多くのユニークな羅漢像がある。

表紙の写真は「浄慶寺辺り」とあって、最初はこのお寺に通じる坂道を下っているのだろうと思った。

現在の写真でいうとこんな感じ。

表紙の写真と比べてみる

最初はこの道だろうと思ったのだが、本の説明文にひとつ気になるところがある。それは「小田急線方面に向かって」と書かれているのである。地図で言うとこの方角になるのだ。

地図を見ると小田急線は写真を撮った方向と平行していて、説明文と合っていない。明らかにここでは無いと思いつつも、ここなんじゃないかと思ったりもした。なぜなら表紙の写真を見ると道を下った先に家があり、その家の前を道路が走っている。それが上記地図の矢印の先にある太い道路なんじゃないかと思っていたからだ。

しかしちょっと考え直して、他の場所を撮ってみた。

ここは地図でいうと以下の場所になる。

恐らくこちらが正解だろう。方向的にも小田急線方面だし、表紙の写真を見ると、

表紙写真の現在の写真の道の曲がり具合もなんとなく同じような感じだし、僕の中ではここだろうと確信した。

これが合っているのかどうかは、当時を知る人に聞かないとわからないだろうけど、あいにく僕はいまでこそ柿生に住んでいるものの、よそ者なのでお知り合いがいない。

こうなったら「柿ふる里」を編纂した「ふる里を語る柿岡塾」に問い合わせてみたほうが良いかもしれないな。