鈍器系スピーカー【その2】

前回、リメイクとしてレポートしました。

その時は1本しか持っていなかったので、ギターアンプにでもしようかと思っていましたが、ふとオークションサイトを見ると、また1本出ていたので落札しました。

2本揃うとやっぱりオーディオとして使ってみたくなり、またしてもリメイクしてみようと思い立ったわけです。

この、鈍器系スピーカーが流行ったのは1970年代末期くらいですからもう45年ほど前のものとなりますね。

ということで、元々ついているスピーカーユニットを使う気にはなれず(聴いてみてもないw)ユニット交換から始めます。

オリジナルはウーハー+ツイーターという2WAYですが、フルレンジ1本にしようと思います。

ユニットは手持ちのDAITO VOICE DS-100Fです。まあ、同じ10cmだからなんとか入るだろうという楽観的な考え。

このフルレンジは安いけれども、能率も90dB/mと高く、音質もなかなか侮れないユニットです。Youtubeで安価でもいい音!がするというユニットを買ったことがありますが、それとは格の違いを見せつけられました。

さて、組み込みですがちょっと問題が・・・

このユニットは別の用途で購入したので、4Ωなんですね。これ単体で使うのならあまり問題はないのですが、サブウーハーとの併用なので、8Ωにする必要があります。そこで4Ωの抵抗をシリアルに入れ8Ωとします。

ボディに取り付けようと思ったら、オリジナルのウーハーユニットはスクエアフレームだったので取り付け穴の位置が全然合いません><

このスピーカーは表側のフレーム穴とスピーカーのフレーム穴をあわせてあり、ネジはその2つを貫通して止めるという構造でした。

DS-100Fをちょっと傾けて貫通穴に干渉しないようにして外側のフレームといっしょに締め込むことできっちり収まりました。

フルレンジを取り付けて、上段のツイーターセクションがガラ空きとなっている状態で、ちょっと鳴らしてみました。

まあ、半分開放になっているので低音は期待できないのはわかっていたのですが、何故か高域まで全く出ていません><

あれえ?おかしいなあ?このフルレンジはちゃんと上の方まで出るはずなのに??

と早くも暗雲が立ち込めます。

ま、このまま最後まで組んでみよう・・・と

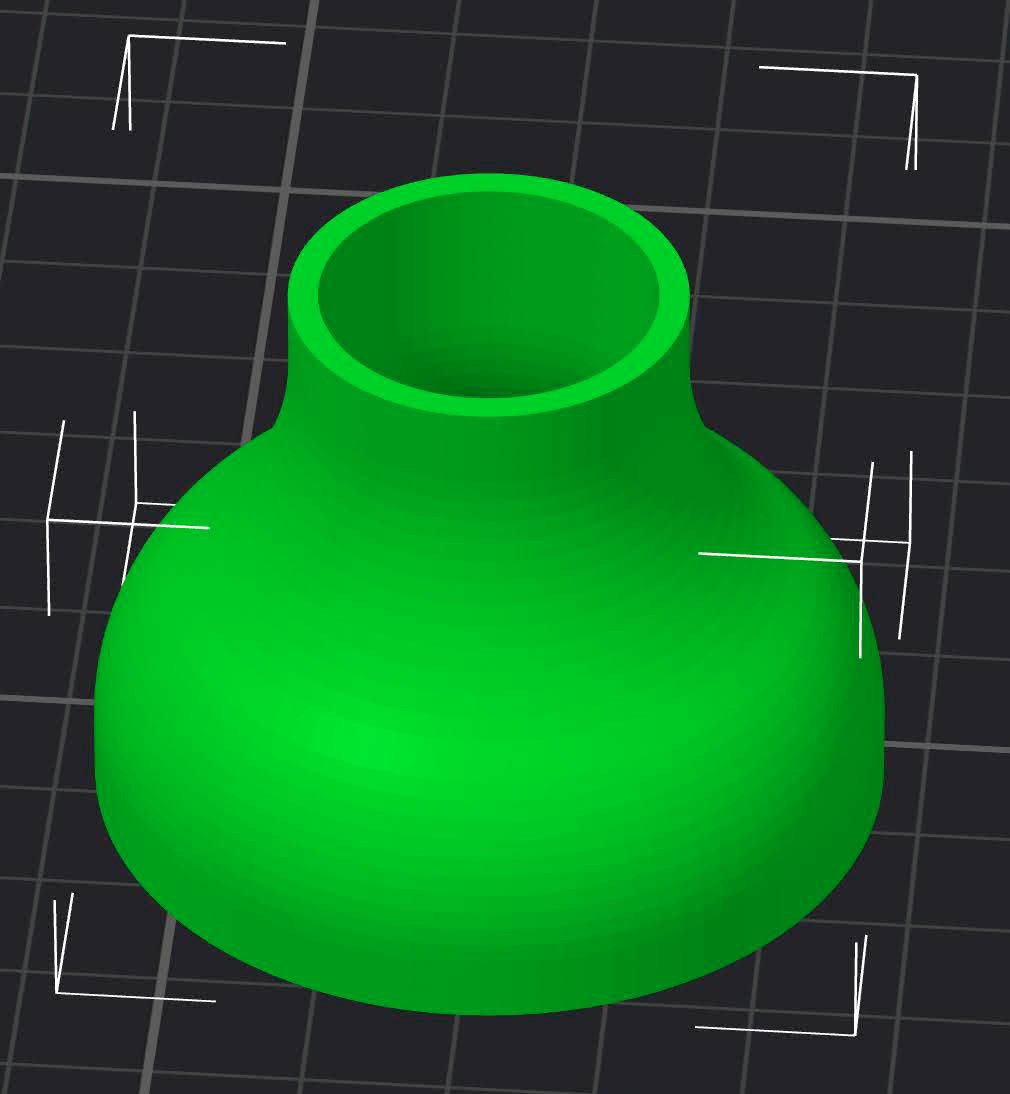

次に、ツイーター部ですが、フルレンジを使用したのでツイーターは必要なし!とし、ツイーターの付いていた部分はバスレフポートにしようと思い、そこに3Dプリンターで作ったポートを取り付けます

直径や長さはもちろんテキトーw

組み付けてみて試聴です

大失敗です><

低域が出すぎてなんじゃこりゃあ状態です。

やっぱテキトーなバスレフポートじゃ駄目なようです。

せっかく作ったバスレフポートを取っ払って、メクラ蓋をして密閉型にしました。

で、再び試聴

おっ!なかなかいいじゃないか!

わりとバランスの取れた音が出ます。

また10cmユニットギリギリのエンクロージャーですから、音場表現もなかなか優れています。

しばらく聴いてみての感想ですが、今まで使っていたオープンバッフルのスピーカーと比べて

芯の詰まったくっきりとした音

低域は100Hz以下まで出ている

そのためサブウーファーとのつながりが良い。なんだか初めてサブウーハーはこう使うんだ!と言われているようなw

ちょっとハイ落ち。ちょっと広域が物足りない。でもここはエージングに期待するしかないですね。

しばらくして、サブウーハー無しで聴いてみると、やっぱり10cmユニットとはいえ低域が物足りない・・・

うーん、じゃあまたバスレフポートを付けてみるか・・・

今度はポートの径をやや細く、とはいえツイーターの穴径は変わらないので、途中で絞った形のポートを作る

密閉型にしていたときに入れた、グラスウールを取り除き、再びバスレフに

さて、いかがなものか・・・

音量を上げていくと・・・

やはり低域がなかなかどっしりとしたものになっている

ポートが効いているようである

そして高域もちょっと伸びてきて(穴が空いた分とグラスウールを取り除いた効果?

サブウーハーなしでも十分とはいかなけれど、単体でも十分に聞ける音域

サブウーハーをONにした場合の繋がり感が変わっているので、今後セッティングをいろいろと試してみる必要があるかな

結論的には、小型で重いスピーカー+サブウーハーってやっぱり一つの理想形ですね。音場表現も音域もスケール感もなかなか異感じです。

今までオープンバッフル推しでしたが、やっぱこの構成もなかなかよろしいようで^^

この年代の鈍器系スピーカってエンクロージャーは堅牢で重量もあって理想的なものなので、現代のユニットに変えてやることで、また新しいプロダクトとして蘇らせることができます。みなさんもちょっとチャレンジしてみるのも面白いと思いますよ。