僕が僕であるために「図書空間2.0」【RING HIROSHIMA】

これからはじまる物語は本にまつわる物語である。

友情と腐れ縁の物語であり、誰かのために生きてきた人生を自分の手に取り戻すための物語でもある。

かつて40歳は不惑と呼ばれ「自分の生き方に惑わなくなる齢」と言われた。しかし今は自分の本当の生き方に踏み出すはじまりの齢なのかもしれない。

あきらめきれない男たちの「俺の人生2.0」は図書空間に花開くだろうか?

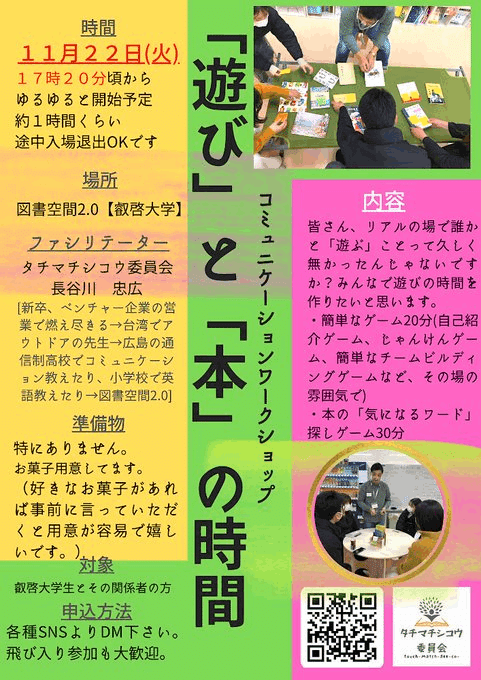

CHALLENGER「タチマチシコウ委員会」正田創士さん、長谷川忠広さん

世の中にはドッペルゲンガーといって自分と瓜二つな人がいるというが、この2人はまさに以下の点で瓜二つだった。

・顔が似ている

・就職氷河期で就活に苦労

・母子家庭の長男で妹は天真爛漫

・今は40代で小学生の娘が2人

・いい大学を出ていい会社に就職すれば幸せになると思っていたけど、そこにあったのはハッピーライフじゃなかった……orz

「タチマチシコウ委員会」というユニット名で活動する正田創士(しょうだ・そうし)さん(40歳)と長谷川忠広(はせがわ・ただひろ)さん(42歳)。2人の話を聞くとあまりにあまりな腐れ縁っぷりに驚かされる。

出会いは大手人材派遣会社。同期入社の2人は同僚が150人いるにもかかわらず、たった5人枠の名古屋事業所勤務を拝命。さらに5人中2人しか選ばれないアルバイト求人サイトの営業に回された。飛び込み営業と電話営業の毎日。会社は誰もがうらやむ大手だったが現場は「身の危険を感じるほど」壮絶で、2人は慣れない名古屋の地で毎晩傷を舐め合っていた。

それぞれ2~3年で退社。正田さんは故郷の広島に戻り、メーカーに転職した。一方の長谷川さんは台湾の私学で働き、転職を希望。なんとその学校法人が広島にあった。

新卒で入社したとき「2人、顔ソックリ」って言われて、よく名前も間違えられたんです。顔も似てるし、すぐに行動に移しちゃうところも似てるから社内ではセットで見られてて。お互い別々の会社に移ってからは連絡とらない時期もあったけど、そしたら急に「広島で働くことになったから」って。なんか気持ち悪いですよ(笑)

20代前半の名古屋でのブラックな日々から広島で再会。再び酒を酌み交わすようになるが、アラフォーになった頃から語り合うテーマが変わってきた。

僕はまっとうな人生を生きてるように見えるけど、典型的ないい子だったんです。僕の存在理由は親が期待する子供像を具現化する人形。すべての判断軸は「これをやったらお母さんは褒めてくれるかな?」で、自分の意志ではなく母の気持ちを先読みして、母が喜んでくれる道ばかり歩いてきたんです。地元に帰って製造業に転職したこともすごく喜んでくれて……。

でもそういう生き方がだんだんしんどくなってきたんです。まわりを見ても、いい子として育った人で幸せになってる人を見たことないし。さらにSNSでいろんな人の生き方に触れると、こんな自由な世界なのに自分がものすごく狭い世界で生きていることに焦りを感じて。自分の殻を破りたいと思ったんです

僕が台湾で仕事をしてたとき、人材会社時代のことを話したら「それってハッピーだったの?」って聞かれて。それでハタと気付いたんです。「みんな自分の幸せのために働いてるはずなのに、なんでそんなイヤなことをやってたんだろう?」って。

あと僕は子供の頃ヤングケアラーだったんだと気づいたんです。僕が1歳になるくらいの時に父親を事故で亡くし、それからは「母親の情緒を安定させること」が自動プログラミングされていたようで。でも人生80年として、あと半分もあるのにそれじゃあもったいないじゃないですか。創士と話してて「自分のやりたいことを見つめないと」となったのが今。きっとここ1~2年で2人とも魔法が解けたんでしょう

親のため、世間体、同調圧力……これまでの価値観の魔法から同時期に解き放たれた2人は、「じゃあどうしよう?」と模索をはじめる。昔から「とりあえずやってみよう!」はお得意だった2人。やってダメならやめればいいし、方向転換すればいい。そういえば広島弁には「タチマチ=とりあえず」という適した単語がある――。

シコウは思考、試行、志向……全部自分たちのことのように思えたんです。それで「タチマチシコウ委員会」という名前を付けて。行動指針は「やってみて、見てみて、試してみて、そこで考える。それで次に進もう」。ただ何かはじめようとユニットを組んだものの、僕たちはエンジニアじゃないから具体的に作れるものが何もなくて。そんなときに図書に出会ったんです

はじめに「何か変えたい!」という想いありき。そこに飛び込んできたのが「図書空間2.0」というアイデアだった。

本って読むと気付きがいっぱいあるのに、読まなきゃわからない。でも本を嫌いな人は本を読まない。もしその本を読んだ人が本の面白さを伝えられたら話をした方も嬉しいし、話を聞いた方も視野が広がる。世界が広がると充実した人生を送れるし、本は幸せな人生を送るための介在物になれると思うんです

図書空間2.0では本を介在物としたコミュニティ生成を行いたいんです。多くの書店は「本」と「その本を買う(探す)私」という直線の関係性しかないけど、そこに「あなた」という存在が入ったら一冊の本を軸に「私」と「あなた」がつながって、いろんな人が出入りできるゆるやかな空間が作れるかもしれないと思って

長年斜陽の出版業界だが、昨今は人々をつなぐハブアイテムとして書籍の重要性が見直されつつある。各地でコミュニティスペースの機能を有した多目的図書館が建設され、焼津市の「みんなの図書館さんかく」の試みは多くの自治体で参考にされている。

自分たちの復活とコミュニティの復活を賭けて、図書空間2.0はタチマチ走り出したのだった。

SECOND 村尾直哉さん

正直このプロジェクトに関しては挑戦者2人の関係性が濃すぎるがゆえに、セコンドの入り方が難しいように思われた。選ばれた村尾直哉(むらお・なおや)さん(29歳)は世代が2人より一回り下。このギャップがうまくハマッた。

僕はIT、人材、教育、クラウドファンディング支援……などいろいろやってきた人間で。通信制高校の教職員として広島に転勤してきたんです。お2人はプレゼンのときからRING内では異質で。他の人は「こういうことがしたい!」「今ここまで進んでます!」ってことを話してるのに、2人は「僕らはこういう人間です!」って子供の頃の写真を見せたりして(笑)。その人柄に惹かれたというか、この人たちとだったら面白い何かができそうだと思いました

行動する中で見えてきたニーズ

図書を使って空間に人を集める

しかし「何かがやりたい。本とかよくね?」くらいのタチマチ思考でスタートしただけあって、当初プロジェクトはめちゃくちゃふんわりしていた。まわりが資金調達とかIPOとか言ってるのに、こっちは行き当たりばったりの自分探しである。

どこでやるかというアイデアもなかったですからね。「公園でやるか?」って言ってたくらいだし(笑)。そんな中、村尾さんが叡啓大学の1階に空いてるスペースがあるという話を持って来てくれて。大学はその場を開放して、地域コミュニティとの融合に活用したいみたいなんです。本を使って遊んでる場所に人を集める――ここに図書空間2.0活用のヒントがあるのかもって感じました

彼らが展開するのは、いわゆる「一箱本棚オーナー制度」だ。決められた本棚のスペースを出展者に開放。各自が自らのセレクトでそこに本を並べ、来場者とコミュニケーションを図る。タチマチシコウは、RING HIROSHIMAに参加している他プロジェクトのチャレンジャーにも声をかけ、大学のスペースに1ヶ月で43人分の一箱本棚を用意した。

棚主になりたいという人がポツポツ声をかけてくれて。学生、古本屋さん、リトルプレスのコレクター……棚が自己表現の場になり、ある程度やりたい人がいると知れたのはまず大きいです。あと「ウチでもやってくれませんか?」というオファーももらって。レストランやキッチンカーをやってる人から「飲食するスペースに本を置きたい」と。そういうニーズがあることもわかりました

ただ、問題はたくさんあって。人は集まるけどみんなバラバラに来るので、コミュニティの醸成はまだなんです。あと「この本、借りられます?」「買えないんですか?」って質問も受けるけど、法人化してないのでそうした声に応えられなくて。ただ実際やったことでいろんなニーズがあることが感じられたし、本を販売して事業化することも可能なのかな、と

自分たちの発想で事業を起こす

今は自力で歩いてる感覚がある

タチマチを名乗るだけあって、紹介からローンチまでのスピードの速さに村尾さんは舌を巻いたという。まったくのゼロベースからまずは行動を起こすことで、ニーズやビジョンが見えてきた。チャレンジャーに声をかけたことで安芸高田市で地域おこしに関わる矢野智美さんとつながり、「安芸高田で図書空間2.0をやってほしい」という流れも生まれている。

夢は広島全部が図書空間というか、どこに行っても本がある街になること。広島ライブラリー都市構想計画を目指したいです。知の分配ができて、棚主と読者がつながれる仕組みを作って、さらにそれがオンラインでもオフラインでも可視化できる仕組みができれば――

動きはじめた図書空間2.0。それは事業が動きはじめただけでなく、彼らの人生もまた動きはじめたということである。

1年前にはこんなことになるとはまったく思っていませんでしたからね。こんなに友達ができると思ってなかったし。それが自分たちの発想からはじまったという実感を持ってるのは事実です。今は自力で歩いてるという感覚がありますね

やっと自分の作り出したものが世の中に存在している――そういう嬉しさはあります

プロジェクトもそうだが、彼らのチャレンジの過程自体が自分の生き方に迷いを感じる人たちに希望を与えるように思えてならない。

●EDITOR’S VOICE 取材を終えて

本好きの人間としては思わず応援したくなる、この挑戦。広島は現状、中央図書館移転問題で図書館はHOTな話題ですからね。「本でコミュニティを作る」という彼らの試みをゼヒ参考にしてもらいたいところ。

せっかく本の話が中心なので、最後に3人にオススメの1冊を教えてもらいました。これも図書空間2.0的な知の共有ってことで!

今の時代ってひとつの会社に身を置いてすごす

だけじゃない、いろんな生き方、働き方があると思うんです。本書には今後必要になる3つの資本として「経済資本」「ビジネス資本(能力やスキル)」「社会関係資本(人とのつながり、ネットワーク)」が挙げられてて。今回の図書空間2.0は社会関係資本にあたるのかなと思います

これは一世を風靡した本。僕も学生時代、人生に行き詰まったときに先輩から勧められて手に取って、読むだけで一瞬で世界が変わりました! 僕が初めて娘に買い与えた本でもあります

僕は絵本が好きで、よく娘にも読み聞かせするんですけど、これは大人が読んでもわかりやすいメタファーに満ちてる一冊。今回の図書空間2.0のヒントになった本でもあります。多くの人に絵本のパワーを知ってほしいです

(Text by 清水浩司)