イノシシ肉をおいしく食べる⇄獣害を減らす【RING HIROSHIMA】

数年前からフード業界でよく聞くようになったキーワード、「ジビエ」。

狩猟で得た野生鳥獣の食肉のことで、ローストや鍋などで食べたことのある人もいると思います。

一方で、別の視点から野生鳥獣に関するキーワードを聞くことも。それは、田畑の農作物が荒らされるなどの「鳥獣被害」。

社会問題として、ニュースでも取り上げられていますよね。

そうした獣害を何とかしたいと、今回RING HIROSHIMAへ応募したチャレンジャー。ジビエと獣害対策のちょうどよい関係を目指して、プロジェクトに取り組んでいます。

CHALLENGER

佐々木 寛滋さん

自動車メーカーに勤める佐々木さん。

農家でもなく、飲食関係者でもない佐々木さんが、このプロジェクトに取り組んでいる理由とは。

自分の家で家庭菜園をしたりなど、農業に興味があってこれまで趣味として関わってきました。その中でイノシシをはじめとした野生生物の獣害が非常に増えていることを感じていて、何とかしたいと思ったのがきっかけです。

数年前から自分自身で獣害の対策に向けて活動をし始めて、狩猟免許も取得しました。ただ個人でこの活動をするには限界があり、公共性が高いものであることも分かりました。それで活動のスピードを上げたくて今回RING HIROSHIMAへ応募しました。

今回の実証実験は、イノシシを捕獲して位置情報把握機器を取り付け、イノシシがどこにいるのかを確認できるようなシステムを構築する、ということを目標に進めています。

SECOND①

『森弁理士事務所』森 匡輝さん

今回、佐々木さんのセコンドについているのは2人。

一人は、特許や意匠、商標、著作権などの知的財産に関する手続きの代理などを行う弁理士、森さんです。これまでに技術系スタートアップ企業の特許出願なども担ってきました。

生まれは倉敷で、大学からずっと広島にいます。広島で新しい事業をやっていこうとする人のサポートがしたいと思い、今回初めてセコンドに挑戦しています。

弁理士としての知識や経験をいかすことができればと佐々木さんのプロジェクトに伴走していますが、実は僕自身はイノシシを食べたことがない状態からのスタートだったんですよ。佐々木さんの話をいろいろと聞きながら、勉強させてもらっています。

SECOND②

『社長ベル』レイハーモシーラ 恵玲美さん

そしてもう一人は、行政書士・伴走型コンサルタントのレイハーモシーラさんです。

実家が三次市の山奥にあり、イノシシの被害にもあうし、よく目撃もしていました。だからイノシシの場所を特定できるようになるのはすごく良いなと感じた一方で、捕獲した後にまた放したら農家さんは納得しないんじゃないかなとも思っていました。佐々木さんによくよく話を聞くと、トラッキングして再捕獲していくということだったので、なるほどと。

そういう点では私自身も獣害の経験があるので、このプロジェクトが上手く進むように取り組んでいきたいと思っています。

関係者に話を聞いて見えてきた

イノシシ捕獲に加えて取り組むべきこと

実証期間の最初の1ヶ月は、広島県内の獣害の現状をより正しく知るため、そして最適な位置情報把握機器を選定するため、多くの関係者に会って情報収集していたという佐々木さん。

当初は、とにかくイノシシを捕獲することに重点を置いていました。

その背景として、”獣害が減らないのは捕獲頭数が増えないから→捕獲頭数が増えないのは消費が増えないから→消費が増えないのは値段が高いから→値段が高いのは加工や流通のコストが高いから”。こう考えていたからでした。

イノシシは野生生物なので、捕獲量が安定しません。猟期も決まっているので、捕獲しても廃棄されてしまうことも多いです。それで思ったのは、捕獲したイノシシの廃棄ゼロを目指して獣害ゼロにつなげられないかということ。そのため、”イノシシがどこにいるのか分かれば捕獲がしやすくなり、結果的に加工設備や人の稼働にも安定性が出てコストが安くなり、消費につながるのではないか”と考えました。

ところが、実際に役場や猟師、農家、加工所、猟友会の人などに会って話を聞く過程で、ある事実にたどり着きます。

加工所自体が広島県内に少なかったんです。実証実験は大崎上島で行いますが、その大崎上島には加工所がありません。設備の稼働が悪いのかと思っていたら、そもそも設備自体が少なくて、だから流通ルートもない。その点についても視野を広げて取り組んでいかなければいけないということが分かりました。

あとは、テクノロジーがこれだけ進化しているから安くて良いデバイスがあるだろうと思っていましたが、意外と選定するのに苦労しました。今はiPhoneのAirTagをイノシシに取り付ける形で進めています。

会社員としての本業に勤めながら、今回のプロジェクトもガシガシと進めている佐々木さん。そんな佐々木さんをセコンドの2人も厚くサポートします。

週1回のミーティングで、やるべきことやその進捗の共有、見直しを3人で重ねてきました。佐々木さんのフットワークがすごく軽いので、時に訪問先へ突撃で出向いたりしながら(笑)、特に実証実験をさせてもらう大崎上島の猟師さんをはじめとして良い関係性が築けていると思います。佐々木さんの人徳や行動力に、私も勉強させてもらっています。

事業を立ち上げるとき、自分で直接話を聞きに行ったりすることはすごく大事だと考えていました。週末の時間をつくってしっかりと行動している佐々木さんだからこそ、ここまで進めることができたと思っています。ただ、突撃訪問は相手も驚くよ(笑)。

僕は思い立ったら暴走してしまうところがあるので(笑)、お二人のアドバイスがあっていろんな人と関係を深めることができました。本当に一人じゃなくてよかったです。

チャレンジャーとセコンドがチームとなって取り組むRING HIROSHIMAならではのタッグを、こんなところでも(⁉)見ることができました。

人とイノシシの

ちょうどよい距離間を目指して

実証期間の後半に入った現在は、大崎上島で実際にイノシシを捕獲して位置情報把握機器を取り付け、トラッキングシステムの構築を実証実験中です。

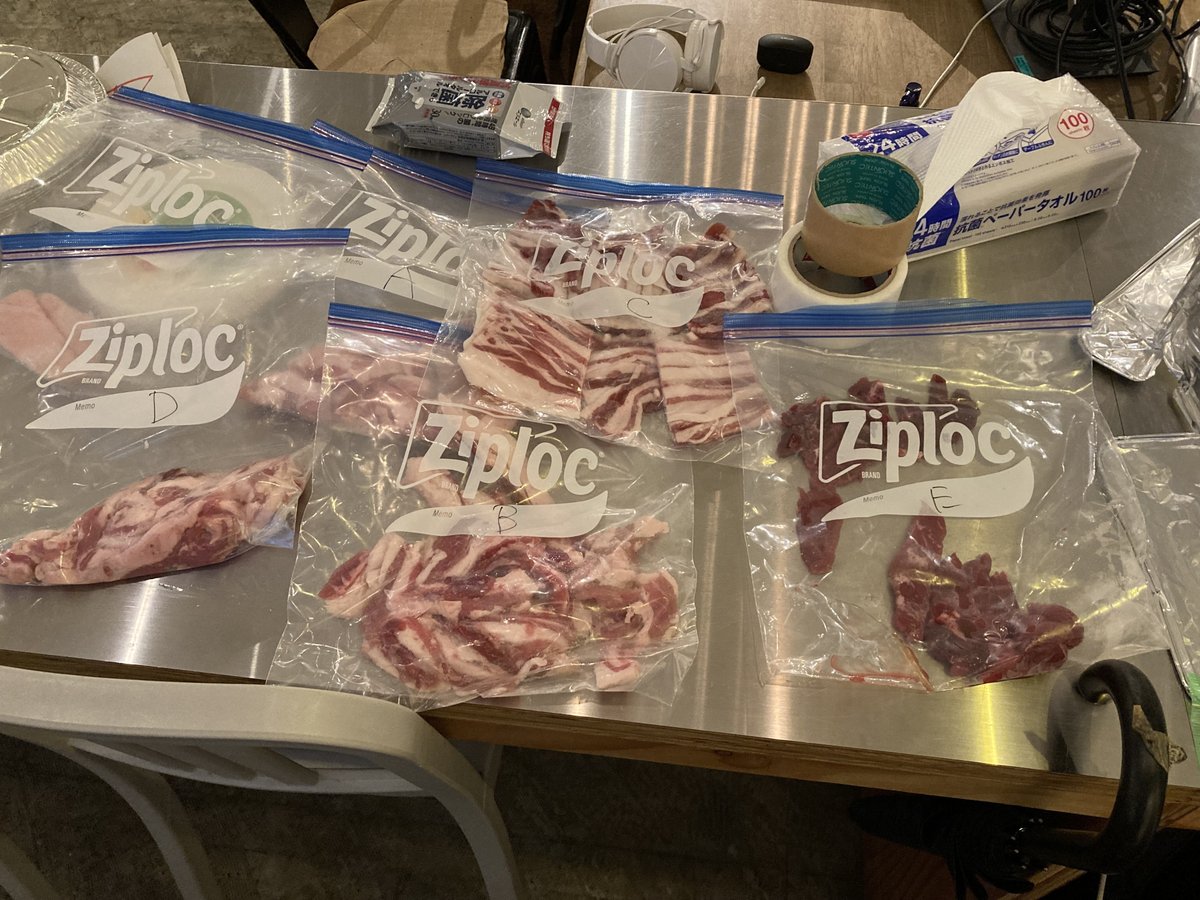

イノシシの捕獲と拘束は農家(兼猟師)の方にやっていただき、デバイスを取り付ける作業は僕が行います。耳標のようなものを付けるのですが、イノシシが大きすぎると拘束しにくいし、うり坊のように小さすぎると耳標に耐えられない可能性があるんです。10㎏くらいのサイズ感のイノシシにデバイスを取り付けて、どの範囲で動いているのかを確認しています。

そして、システムの構築と同時進行で佐々木さんが考えているのは加工所のこと。

大崎上島に食肉加工処理施設をつくりたいと思っています。施設を安定的に稼働できるから安定的においしいイノシシ肉を安く提供できる仕組みをつくりたい。

おいしいイノシシ肉を提供するには、捕獲から加工まで時間を空けない方がやっぱり良いんですね。そうなると大規模な工場をつくってそこで加工作業を集約させるよりは、小さな加工所を地域ごとにつくる方がいいと考えています。

その展開を広げていって、最終的にはイノシシの獣害がなくなる程度に個体数が減って、人と野生生物のちょうどよい距離間がつくれたらいいなと思っています。

RING HIROSHIMAの実証期間中には、まずは捕獲する部分で何か技術的な形を構築していければと考えています。野生生物の位置を把握するこの技術は他の生物にもいかせるし、猟師さんの経験値やノウハウも情報として一緒に集めることができれば、さまざまな展開も見えてきますね。

そうですね、そこから広がる可能性は大きいと思います。加工所に関してもプレハブのような小さい形からスタートできそうというところまでは調べているので、実証期間中にできれば挑戦してみたいですね。これらのことを点にはせず線にして、全部のパッケージとして進めていけたらいいなと考えています。

EDITOR’S VOICE 取材を終えて

イノシシ捕獲のシステム構築に加えて、捕獲したイノシシを無駄にせずおいしく食べるための方法を形にしていく佐々木さんの取り組み。獲る人と加工する人と食べる人とがつながることで、生物相手の難しさはあったとしても少しずつ課題の解決につながっていくはず。

広島で生まれた画期的なジビエビジネスが、全国へと広がっていくのが楽しみです。

(Text by 住田茜)