「保育×DX」の壁に挑む【RING HIROSHIMA】

待機児童、保育士不足、少子化など多くの課題が指摘されながら、なかなか解決の糸口が見つからない「子供」に関する問題。なかでも意外と知られてないのが保育園のDX化の遅れである。「保育業務支援・スキル可視化AI」の導入を目指すチャレンジャーが見た現場の実態はどうだったのだろう?

CHALLENGER「MightyNeo株式会社」鈴木貴之さん

今回のチャレンジャー・鈴木貴之(すずき・たかゆき)さんは2020年11月「MightyNeo株式会社」を設立した。会社のミッションは「テクノロジーとヘルスケアを融合させ、保育現場に革新をもたらす」こと。今回RING HIROSHIMAにエントリーした案件も「養育者のスキルをAIで可視化し、成長を促進するプロジェクト」で、まさに「保育×DX」である。

やはり保育園の問題のひとつに仕事量が多すぎるというのがあるんです。その中でも特に多いのが書類作成にかかる時間。厚生労働省の調査では1ヶ月平均23.3時間、実際はもっと多いと考えられてます。

AIを用いることでこの時間を減らせれば、保育士の先生がもっと子供たちと長くコンタクトタイムを取れるんじゃないか、さらにこれまで属人化されてきた報告業務が共有されることで先生同士の協業がしやすくなったり、親御さんとのコミュニケーションも円滑になるんじゃないかと予測したんです

子供がその日何をして、何をどれだけ食べて、昼寝をどれだけして……といった事柄を記す日報や連絡帳は、園内の先生同士の情報共有、子供の両親との連携に不可欠なコミュニケーションツールだ。その多くは今も手書きであり、実際書くのにかなりの時間を要する(特に連絡帳などは丁寧でかわいいイラストまで描かれていたりする)。

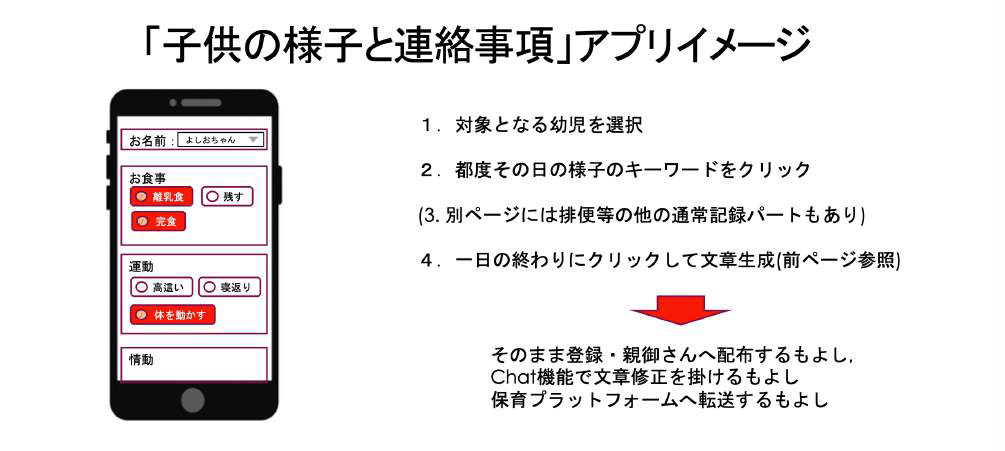

それをデジタル化することで作業を効率化しようというのが今回の試みの根幹にある。作業を効率化することで先生はもっと子供と接する時間が増え、先生同士、または先生と家庭の情報もオンラインで結ばれる。そうなると異なる先生が担当してもその子の情報は逐一チェックできるし、園と家庭の連携もスムーズになる――今回のRINGはそのためのアプリの開発、現場での利用実現性をテストするのが目的だ。

僕は幼少期から日本の教育というものに疑問を持ってて。大学時代に子供に関する論文を探したんですけど、日本のものはほとんどなくて大半が欧米のものだったんです。日本では子供のことがあまり真剣に考えられてないと感じました。さらに仮に僕が保育園に入ろうとしても、安全性の観点から絶対中には入れませんよね。その結果、園が閉鎖的な環境になっている。

そもそも子供は6歳までに人格の90%が形成されるというデータがあるんです。その教育がこうした閉じた状況下で進められていいのか? 日本社会は大人都合で子供の教育をやってるんじゃないか?……そんな気持ちからこのプロジェクトを立ち上げたんです

安全性の名の下、ブラックボックスになりがちな保育園の閉鎖性。それゆえに発生するDX化の遅れ――鈴木さんが切り込もうとしているのは、まさにそんな高い壁である。

SECOND「松本雄真法律事務所」松本雄真さん

今回のセコンドは松本雄真(まつもと・ゆうま)さん。新規事業やスタートアップを中心に手掛けてきた弁護士で、現在は東京で活動中。ただ、出身は広島で、郷土愛からRING参加も3年連続、ここ2回は医療系のプロジェクトに携わってきた。

RINGに参加したのは東京でいろいろな企業のサポートをさせていただいている経験を、広島に少しでも還元できればと思ったからです。スタートアップをサポートしてきた経験、およびそれにより培えたスキル、ネットワーク、情報を故郷のために使いたいと思って現在もRINGに関わらせてもらっています

そんな常連セコンドの松本さんだが、今回の鈴木さんのとの出会いには運命的なものを感じたという。松本さんは2022年12月、第一子が生まれたばかりなのだ。

おまけにちょうど先月から保育園に預け始めた状態で(笑)。保育士の方々の労働環境はどうなってるんだろうとか、保育園の人材不足みたいなテーマが身近になってきたタイミングで当事者として鈴木さんのプロジェクトに関わらせてもらうのはすごく面白いと思いました

保育改革を目指す鈴木さんと新米パパである松本さん、この2人によって保育園DX化の挑戦は進められることになった。

早くも事業内容をピボット

実証実験で見えたものとは?

まず結論から先に言うと、このプロジェクトは11月に1度目の実証実験を広島県内の保育園で行った。そして早くも事業内容をピボットさせることにした。

11月に広島の保育園の現場に入って、先生方のインタビューを行ったんです。その結果、要録(子供たちの成長記録)の共有は園内・先生内だけにした方がよさそうだと判断しました。当初は園と子供の両親との情報共有も考えてたんですが、やはりAIが書くと事実ベースになって親御さんとのコミュニケーションが悪化する可能性があるんです。その壁をクリアするのは難しいと感じました

確かに私の子供が通ってる保育園も連絡帳は手書き。それをデジタルに置き換えるのは前例もないし、親としても抵抗感が強いかもしれません

園からの連絡が、AIが書いた「血の通ってない文章」で届いた時、親ははたしてどう思うのか? 特に保育や介護といったヒューマンな分野は簡単にDXとはいかないようだ。感情的な部分、愛着的な部分で「便利だからAIでいいでしょ?」という主張は受け入れられにくいと鈴木さんは直感した。

さらに先生方に話を聞くと、連絡帳や報告業務を書くのは面倒だけど、そこまで負担ではないという声が多かったんです。すぐに取り除かなければいけないほどの課題ではないようで。だったら先生同士で子供の情報が共有化されていない課題に注力しよう、と。

特に保育園はいまだ紙ベースのところも多く、デバイス自体を所有してないところも結構ある。おまけに離職率も高いので、先生が変わると子供たちの情報が引き継がれない。それで子供たちのデータを共有できるプラットフォームを制作する方向に切り替えることにしたんです

現場を実際見てトライ&エラーを繰り返す。当初の目論見は外れたかもしれないが、それをむしろプラスと捉えるのが起業家ならではのメンタリティだ。

壁は絶対出てくると思ったし、たとえそれをクリアしても問題は必ずまた出てくるので、それをどう楽しみながら進めていくかゲーム感覚で捉えてます。だから「僕が暴走したら止めてください!」って松本さんには言ってるんです(笑)

自治体の取り組みが

盛り上がってるのは福岡と広島

紆余曲折がありながら実証実験は続いている。ひとまずRINGのゴールはデータ共有システムのプロトタイプを完成させること。それを用いて1~2年後に運用開始というのが将来の目標となる。

ここまでの状況をセコンドとしてはどう見ているのだろう?

保育園のような場所に入っていくのは難易度が高いけど、広島県の支援もあってまず中に踏み込めたのは収穫だったと思います。鈴木さんがやろうとされてることは直接的には保育園や先生に向けられたもの。だけどそれは回り回って子供や保護者にも影響を与えるわけで。自分事として今後も関わっていきたいし、これからが相談役として腕の見せどころだと思ってます

広島に縁のなかった鈴木さんにとってRINGはどういうものなのか?

僕の中では東京は別格として、スタートアップに関する自治体の取り組みが盛り上がってるのは福岡と広島だと感じてたんです。なので今回、自分が事業を興す時に広島の取り組みを調べて、RING HIROSHIMAを見つけて応募しました。RINGはセコンドの方がすでに横の繋がりを作っておられて、僕たちがダイブしてもちゃんと受け止めてもらえる状況がある。それが他と違うし、「広島でこういう実証実験ができた」ということは会社の成長にとっても非常に有意義だと感じてます

打たれても打たれても、何喰わぬ顔で立ち上がる。ギラつく芯の強さが印象的なチャレンジャーは、広島のRINGで未来に視線を投げている。

●EDITOR’S VOICE 取材を終えて

保育の現場に入って職場を観察した鈴木さんの言葉には、まるでドキュメンタリーを観ているようなリアルな発言が数多くありました。保育士には「まず手に職をつけたい」という方もいれば、「子供が好きだから」と愛情ベースの方もいること。監査が入るため必要書類を常備しなければならない園の現状。国家資格にもかかわらず日々の業務に忙殺され、自立したプロフェッショナルとして活動しづらい保育士の立場。そしてDX化が進まないあまりにアナログな職場環境……鈴木さんが語れば語るほど、問題の根深さと、それを踏まえた上で状況を打破しようとする挑戦者の情熱が浮き上がってくるようでした。

(Text by 清水浩司)