船舶と牡蠣いかだの衝突防止システムで、海の安全を守る【RING HIROSHIMA】

多島美で多くの人を魅了する、穏やかな瀬戸内海。

景色を楽しむには申し分ないけれど、海上を行き来する小型船舶にとっては航行する際に要注意となるエリアです。

それは、牡蠣いかだの存在。

この地域ならではの海景色を作り上げてくれる一方で、船舶が牡蠣いかだへぶつかったり乗り上げたりする事故が後を絶たないそう。

子どもの頃から続くプレジャーボートへの憧れから、転職して造船のエンジニアとなり10年以上のキャリアを持つ今回のチャレンジャー。海の安全を守るために立ち上がりました!

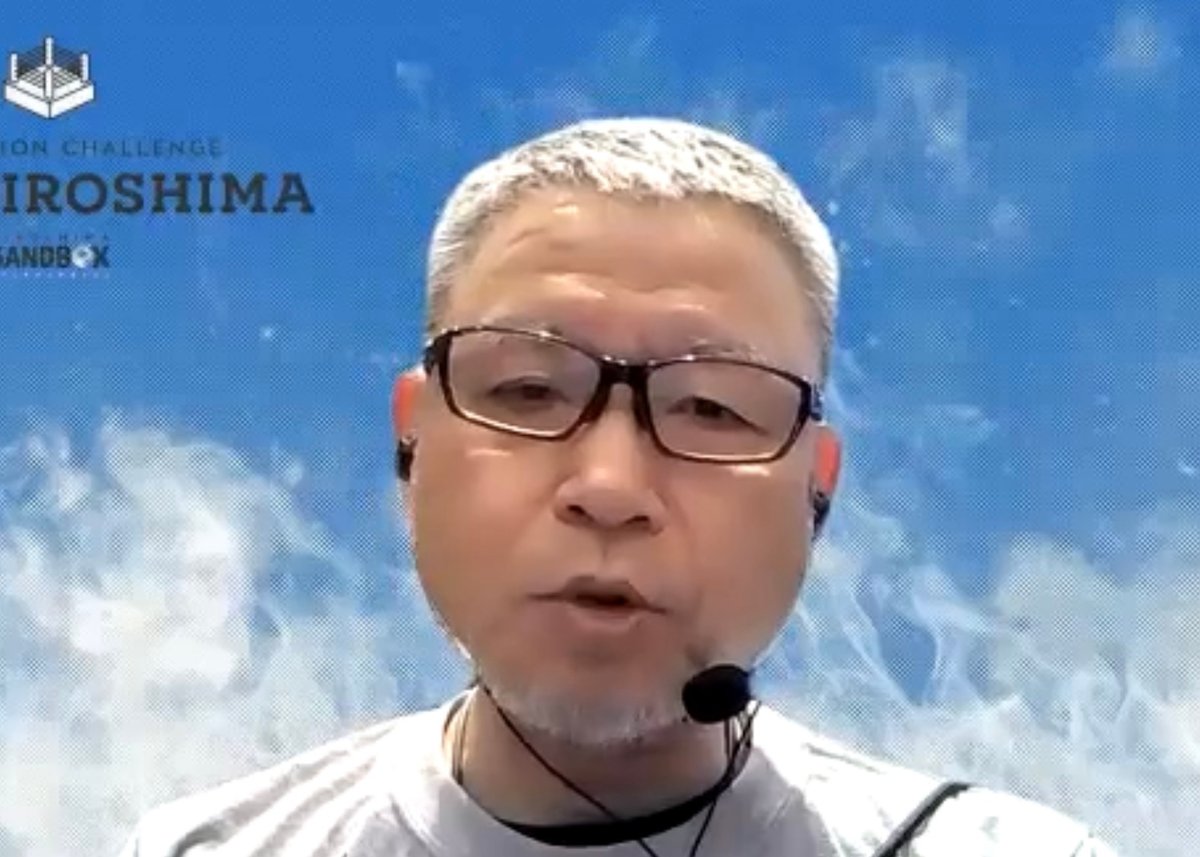

CHALLENGER

阿部 洋和さん

現在、『有限会社マリンクラフト風の子』のエンジニアとして、プレジャーボートの修理や操船など幅広い業務に携わっている阿部さん。

海上では年2000件程度の事故が発生し、そのうち79%がプレジャーボートや漁船などの小型船舶によるものです。その原因には、船舶同士の衝突や牡蠣いかだへの乗り上げなどが多くの割合を占めています。

そんな現状に、阿部さんも長らく「何とかしなければ」と考えていたといいます。

操縦士の確認不足、夜間や濃霧などによる視界不良など要因はさまざまです。危険を感知したり回避したりする機器はありますが、操作が難しくて扱いにくかったり高額で導入できないという現状がありました。

小型船舶のオーナーから「ほかに何か確認できる機器があればいいんだけど…」という相談を受けることも多かったので、そうした問題を解決したいと思っていたんです。

今回のプロジェクトで取り組んでいるのは、牡蠣いかだの位置を明確にして小型船舶のオーナーがその位置情報を把握できるようにするシステムの構築です。そのシステムが航行のサポートをできるようになればと考えています。

SECOND①

『広島県立総合技術研究所』三谷 和正さん

阿部さんのセコンドとして一緒にプロジェクトに取り組むのは2人。

一人は、自動車メーカーでエンジニアとして勤務の後、現在は主に広島県の果樹研究開発部門で果樹研究栽培に携わりながら、地域の企業や産業の支援を行ったり、また週末は地元の野菜農家でさまざまな野菜作りの指南をしている三谷さん。セコンドは昨年に続いての登板です。

元々自動車のエンジニアとして長く勤めていたので、今回の阿部さんの取り組みには主に技術面でサポートができればと思っています。

ただ、今回は牡蠣いかだに取り付ける装置ということで、海のものはこれまでに携わった経験がないので、ゼロから学びながら一緒に取り組んでいきたいと思っています。

SECOND②

『一般社団法人日本ITストラテジスト協会』山本 泰さん

そしてもう一人は、RING HIROSHIMA創設時から毎年セコンドを務めて今回3期目となる山本さん。スタートアップの事業計画の具体化やプロジェクト管理を得意としています。

阿部さんから最初にプロジェクト内容を聞いたとき、既に類似のサービスがあるかもしれないと思って自分でも調べてみたのですが、あまり似たものが出てこなかったんです。それで阿部さんがつくろうとしているシステムの優位性を感じられたし、ちゃんと形になっていけば面白いと思いました。

今回のプロジェクトの全体像において、課題やプロセスの抜け漏れなどがないかを確認しながら、どのようなビジネスにしていくのかを一緒に考えていきたいと思っています。

常に動いて場所が変わる牡蠣いかだの

現在地を明確にするシステム

実証期間のはじめ頃は、水産課や漁協、ボートオーナーなど関係者へのヒアリングを重ね、装置の内容について精査・検討していたという阿部さん。

GPSを搭載させた装置を牡蠣いかだに設置して、船が近づいてきたらランプで警告するようにしました。オーナー側は携帯電話のマップで牡蠣いかだの位置を確認することができます。牡蠣いかだは常に動いていて場所が変わるので、このシステムで位置を明確にすることによって最新の位置情報を把握でき事故を未然に防げるようになります。専門家へ依頼して、まずは実証実験に使用するプロトタイプを制作しました。

阿部さんが装置の制作に取り組んでいる間も、3人はミーティングを重ねてその時々の課題や改善策などをすり合わせてきました。

私の役割としては実際に装置が出来てからの部分が多いので、実証期間の前半は主にミーティングで情報を共有したり参考事例がないかを探したりということをしていました。装置ができ次第その詳細を把握して、システムが機能するよう考えていこうと思っています。

ミーティングの中では、事業イメージを膨らませるためにビジネスモデルを阿部さんに書いていただきました。セコンドの2人でそれを拝見して、オーナー向けのメリットはしっかり構築されているけど、漁業者向けのメリットがもっとあるんじゃないかと感じたんです。そうしたすり合わせが早い段階でできたことは良かったと思っています。

そうなんですよ。僕は仕事上オーナー寄りの考え方からスタートしていたので、当初は漁業者向けの考えがあまり構築されていませんでした。事業として発展させていくにあたって足りていない箇所を確認できたのは、三谷さんと山本さんのお二人にセコンドについていただいたからだと感じています。

今はオーナー側のメリットとしては、船舶同士や牡蠣いかだとの衝突を避けられて安全な航行ができることだと考えています。漁業者側のメリットは、事故による牡蠣いかだの破損や費用的な損失が避けられること。あとヒアリングを重ねて分かったのですが、船をぶつけて逃げてしまう人もなかにはいるので、そういうところも防げるようになればと思っています。

プロトタイプを用いて

絶賛、実証実験中!

12月には、このプロトタイプを使って実証実験を行いました。実施したのは15時~20時頃。阿部さん、三谷さん、山本さんとRING HIROSHIMA事務局のメンバーで海上の牡蠣いかだへと向かいます。

実証実験を終えて、”体験しないと実感できない”と思いました。夜の瀬戸内海を漁船で走ると、牡蠣いかだはまったく見えません。いかだも想像以上に大きく見え、陸を走る車のライトが驚くほどまぶしく感じました。

今回の実験自体は全ての要件を検証できた訳ではなく、プロトタイプ開発には年単位の時間がかかるのではないかと思っています。実用化に向けてどれだけ機能が必要になるのか、そのためにどれだけ本格的な実証実験ができるのかを改めて検討していかないといけないですね。

実験に立ち会って生の現場を体感し、プロダクト作りの難しさと同時に今回のプロジェクトの重要性や意義を考えさせられました。良い点や課題点を整理していき、プロダクトの製品化に向けてブラッシュアップしていきたいです。

実験して改めて感じましたが、センサーを海の上で使うのは簡単なことではないと感じました。今回はiPadで行いましたが、陸と海での反応の違いに大きく差があり、ここの違いを埋めていく作業が必要です。他の機器でもこれから実証実験してみて、機器の性能に加えてオーナーと漁業者両方にメリットのある形を模索していきたいと考えています。

また、例えば機器の耐久性や塩害に対する検証は時間がある程度かかるので、製品化に向けて、そしてその後のプロダクト展開に向けて引き続き実験を続けていく予定です。

機器の再検討に加えて、ほかにも課題事項が見えてきています。

これまでに県の水産課や海上保安庁とのヒアリングを行っているなかで、いかだが流れてしまうことや環境に対する問題など、他にも検討したい課題が挙がっています。今後のプロジェクトの方向性に影響する部分でもあるので、この点も含めて詰めていきたいと思っています。

そうですね。位置検出を使って環境に関する対策へつなげたり、いかだが流れてしまう件は漁業組合の方と協力して解決していく方法を検討していきたいと思っています。今回のRING HIROSHIMAの活動で行政や漁業者との連携の糸口を見つけることができたので、今後より関係を築いていって広島の海産物や海の安全を確保できるようにしていきたいです。

今回の実証実験と並行して、行政との連携で本プロジェクトの可能性は広がっていますよね。事業計画にとっても多くの気づきがありましたので、実験と同時進行で制作していけるよう、他のチャレンジャーやセコンドの方にも協力や連携を仰ぎながら、より具体的に事業として展開していけるよう進めていこうと考えています。

EDITOR’S VOICE 取材を終えて

牡蠣いかだは、広島ならではの海景色を見せてくれるもの。その一方で、事故が多発しているという事実。

考えてみれば、海上航行のルールはもちろんあれども陸上のような道路はない上に、いかだが動いて場所が変わってしまうとなれば…。操縦の難しさは想像がつきます。

広島に暮らす筆者にとってはやはり海は身近で、時には癒しや安らぎをもらう存在です。だからこそ、海上の安全も守られる場所であってほしい。プロダクトの完成と展開が待ち遠しいですね。

(Text by 住田茜)