芸備線向原駅発、「くず米」はくずじゃない!【RING HIROSHIMA】

広島の中山間地域を走るローカル線、芸備線。昨今その持続可能性をめぐってさまざまな議論が行われている路線である。沿線に漂うのは「地域も農業もはたしてこの先、生き抜いていけるのか……?」という漠然とした不安……そんな課題に立ち上がった女性たちが向原駅(安芸高田市)にいた。

チームの名は「Farmers Plus(ファーマーズ・プラス)」。駅構内に作ったシェアキッチン「KuruKuru(クルクル)」をベースに、これまで廃棄されてきた規格外米、いわゆる「くず米」を活用した地域活性化がはじまった。

CHALLENGER「KuruKuru」矢野智美さん、森本真希さん

今回のプロジェクト「規格外米の高付加価値販売のための製粉化」の代表者・矢野智美(やの・ともみ)さんは安芸高田市在住の農家。昨年地元の女性農業者9人で「Farmers Plus」というグループを立ち上げた。

地元の農家仲間とどうやったら地域と農業が盛り上がるんだろうと話してて。そんな中で「誰もが使える加工場があればいいね」って話が出たんです。六次産業に取り組むにしろ、加工場を持つなんて1人の農家じゃできない。それで向原駅の待合室で食料品店をやってた森本さんに声を掛けて、店舗の一角にシェアキッチン「KuruKuru」を作らせてもらったんです

舞台は芸備線の向原駅。向原駅の駅舎は鉄筋3階建ての立派なもので、建物内にはスーパーや喫茶店、地場産業振興センターやコワーキングスペース等が入っている。ここで食料品店「フードショップたけだ」を営む森本真希(もりもと・まき)さんは構内の食事会で矢野さんと知り合い、「何か一緒にできたらいいね」という話からKuruKuruの立ち上げに参加した。

ここは過疎地ですし、コロナもあって店にお客さんが来なくて。「これはもう人が来るのを待つんじゃなくて、こっちから掘り起こしていかなければ!」と思ってた矢先に矢野さんと知り合って、部活みたいなノリでやってみようか、と。今は農家の方が中心だけど、今後はエネルギー関係とか教育とか、この地域の持続可能性を一緒に考えれられる人が入ってきてもいいと思ってます

Farmers Plus、そしてKuruKuruの根本にあるのは「このままではこの地域が廃れてしまう」という強い危機感だ。人が減り、目の前を走るJRも廃線が囁かれている。地域を盛り上げるには、地域の主要産業である農業が盛り上がらなければならない。そのために何ができるのか?――模索を続ける中で、矢野さんはとあるものに目を付けた。

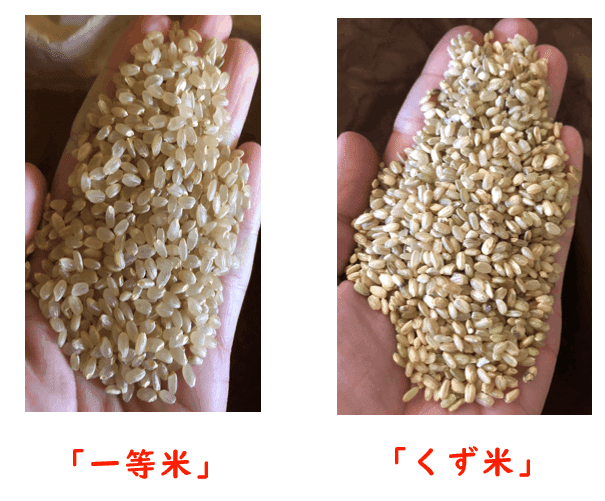

私が安芸高田に来て、農業をはじめて知ったのが規格外米、いわゆる「くず米」の存在。くず米とは普通に出荷される一等米に満たない小粒のお米のこと。くず米を見たとき「くずって言われてるけど絶対くずじゃない!」って思って、それを森本さんに話したら「粉にしたら需要があるんじゃない?」って。確かに農家が無農薬にこだわって作った玄米粉なら商品にもなるし、廃棄してたくず米が活かせるようになったら農家にとってもプラスになると思ったんです

そして2人はKuruKuruに製粉機を導入。試しに挽いた玄米粉を近所の製菓店に持ち込んでみたら、クッキーに使用され大評判。「これならいける!」という確信の元、製品化へのステップアップを目指してRING HIROSHIMAに応募したというワケだ。

2人の共通項は「外からの移住者」

「先達から生業を引き継いだ」

それにしても面白いのが、矢野さん、森本さんにはいくつもの共通点があるということだ。

まず2人は安芸高田が地元ではない。2人とも外からやって来た移住者だ。矢野さんは広島市内で仕事をしていたが、フィリピン人の夫と自然豊かな環境で子育てがしたいと思い4年前に越してきた。そして周囲の方々が後継者不足で苦しんでいるのを見て2年前に就農。まだ新米の農家である。

一方の森本さんは、父母が安芸高田出身。正月や夏休みをすごした心の故郷でいつか暮らしたいと思い続け、育児を機に6年前、安芸高田の地域おこし協力隊に参加。その後、現在営む商店の前オーナーが高齢になり「誰かやってくれない?」と店を引き継ぐことになった。

2人とも外から来た人間ゆえ、地元の人が見過ごしがちな資源を発見できたところはあるのだろう。そしてもうひとつの共通項は――

2人とも地域の人から受け継いだものを生業にしてるんです。森本さんは商店を受け継ぎ、私は田畑を受け継いだ。そのことで都会にはない濃い人間関係を体験したけど(笑)、それと同時に先人たちが守ってきたものに対する責任を感じるようになって。自分ではじめたことなら好きにやって好きにやめればいいけど、人から受け継いだものだからなんとかして次の世代に渡したい。そういう気持ちがKuruKuruに結びついたところはありますね

「KuruKuru」という名前には、この地域にあるさまざまな資源を循環させていきたいという想いが込められている。受け取ってしまったバトンを次につなぐため、人が混ざり合い、現状をアップデートさせていく――そんな難しい宿題を任された2人が着目したのがくず米だったというわけだ。

SECOND「株式会社ナッカサン」仲 正人さん

広島の中山間地域で奮闘するKuruKuruの活動をサポートするのは、今年4月に「株式会社ナッカサン」を立ち上げた仲 正人(なか・まさと)さん。仲さんもまた広島の中山間地域で戦う人の1人である。

私は産官学連携コーディネーターというニッチな職業を新卒以来9年間やって、今年4月に起業しました。仕事の内容は文字通り産官学をつないでマネジメントするというもの。私は庄原がテリトリーで、県立広島大学と地域で取り組む農業関係のプロジェクトには数多く関わりました。その過程で私自身も田んぼを持って、お米を作ることをはじめました

これまで農水省の「スマート農業実証プロジェクト」にも3件関わるなど実績は豊富。中山間地域と農業ということで、挑戦者との相性はばっちりだ。

私もお米を作ってるから規格外米の存在は知ってて、すぐに事業のイメージは湧きました。話を聞いたときから「ここと組めたらいいな」と思ってて、そしたら実際そうなったので非常にラッキーです(笑)

まわりを巻き込むことの重要性

高校生や福祉会とコラボを展開

さて、そんなバックグランドを持つチャレンジャー&セコンドだが、RING HIROSHIMAでの目標はこのくず米を使った玄米粉事業のさらなるステップアップにある。目指すは「玄米粉の有用性を確認すること」と「この活動を地域に広めていくこと」。玄米粉を使った商品開発と、それを軸に地域を巻き込んで盛り上げていくことの2つがミッションとなる。

地域を盛り上げるのに何が必要か考えていくと、これまで価値がなかったものに価値を持たせることってすごく重要だと思うんです。眠っていた資源からすごい商品ができたら地域のみんなビックリするし、希望を与えられると思うんです。

あと、私たち今は本業の空いた時間にこの活動に関わってて、動きに限界があるんです。そんな中で活動を発展させるのは自分たちだけでは到底無理。まわりを巻き込むことでエネルギーも増すし、みんながワクワクしてたらいろんなアイデアも出てくる。各自の得意分野を活かせば商品の品目も増えるかもしれないし。それが、KuruKuruが発展するためのやり方だと思うんです

それゆえ矢野さんたちは地元とのコラボを大事にする。向原高校の生徒と一緒に新商品を考え、地元の福祉会と一緒に商品パッケージを作っていく。

高校もこのままでは廃校の危機だけど、商品開発に携わっているという特色があれば注目してもらえるかもしれないし。私はいろんな人と関われば関わるほど、その価値が上がっていくと思うんです

「この地域を守りたい」という想いの下、若者も老人もひとつにまとまっていく。過疎の地で生きていくにはお互い助け合わなければならない。結果的に今の日本では失われつつある「共助」の空間が、向原駅を中心に生まれようとしている。

現在は煎り玄米、甘酒、玄米コーヒーといったさまざまな商品の開発が進行中。さらに規格外米を糊や紙といった文具、建材や衣料といった食品以外に活用していく試みもはじまっている。

私がやるのは事業化に向けて、この動きをしっかりサポートしていくこと。補助金の申請なども前職でやってたので、そこも手伝いたい。まずはひとつでいいので商品を店頭に並べるところまでいきたいですね。企画・開発・製造・販売という一連の流れを体験できれば、次からの手順もわかりますから

新しい仲間も加わって、向原駅構内のKuruKuruキッチンはさらなる賑いをみせている。

農家が破綻して苦労するのは都会

子供の世代につないでいかないと…

最後に、このRING HIROSHIMAというプロジェクトへの感想を聞いてみた。

ビジネスというテーマで話すと一番に有用性や事業性が求められるのが常識なのに、「地域を活性化したい」という想いを評価して、応援してもらえたのは初めての経験でした。私自身「そんなの農家として落ち着いてからやればいいじゃん」「お金がある人がやればいいじゃん」って言われてきたので……。そんな中で「社会問題を解決したい」と思ってる人を選んでもらえたことには感謝するし、それがあったから現在のビジネス化というステージが見えてきたんだと思います

エントリーしたらすごいスピードで物事が進んでいって。改めて声を上げてみるべきだと思いました。これまで考えてたことがあっという間にカタチになるし、それが楽しくやれてるのがすごくいい。加速しながら進んでる感じです。仲さんといういいセコンドに会えたのも収穫で、今後はビジネスパートナーとしてやっていければと思います

セコンドの仲さんがポツリと漏らした言葉がやけに心に引っ掛かった。

いま農家の方は外的要因にもさらされてとても苦労しています。そうした状況を都会の人は知らなくて、でもこれが破綻したとき一番苦しくなるのは都会の人なんです。特に中国地方は中山間地域の小規模農家が多いですから。それを私たちの世代で守ってつないでいかないと、20年後、子供たちが困窮するかもしれません……

よく広島は「都会と田舎のよさが両方感じられる」というが、それは「街と農家の距離が近い」ということ。となると広島はこうした農業問題解決における最先端のホットスポットになれるかもしれない。

くず米はただのくずじゃない!――それは農業だけの問題ではなく、中山間地域に暮らす人たちの心の叫びのようにも思えてきた。

●EDITOR'S VOICE 取材を終えて

今回の取材は全員をリモートでつないで行われたのですが、時折森本さんがいなくなったり、また出てきたり……。そう、森本さんは店番をやりながらの参加で、お客さんが来るたびに画面から消えてしまうのでした。

そんな中で話を進める矢野さん。森本さん不在時に「森本さんはどう思ってるんだろう?」となったときはパソコンを持って歩きはじめて「森本さーーん」……え、もしかして矢野さんも向原駅にいるの!?

まさしく向原駅はみんなのコミュニティサロン。矢野さんと森本さんは芸備線向原駅構内のKuruKuruからお届けしました。

(Text by 清水浩司)