ピケティ=サエズ 長期的に見た不平等 Science, 23 May 2014

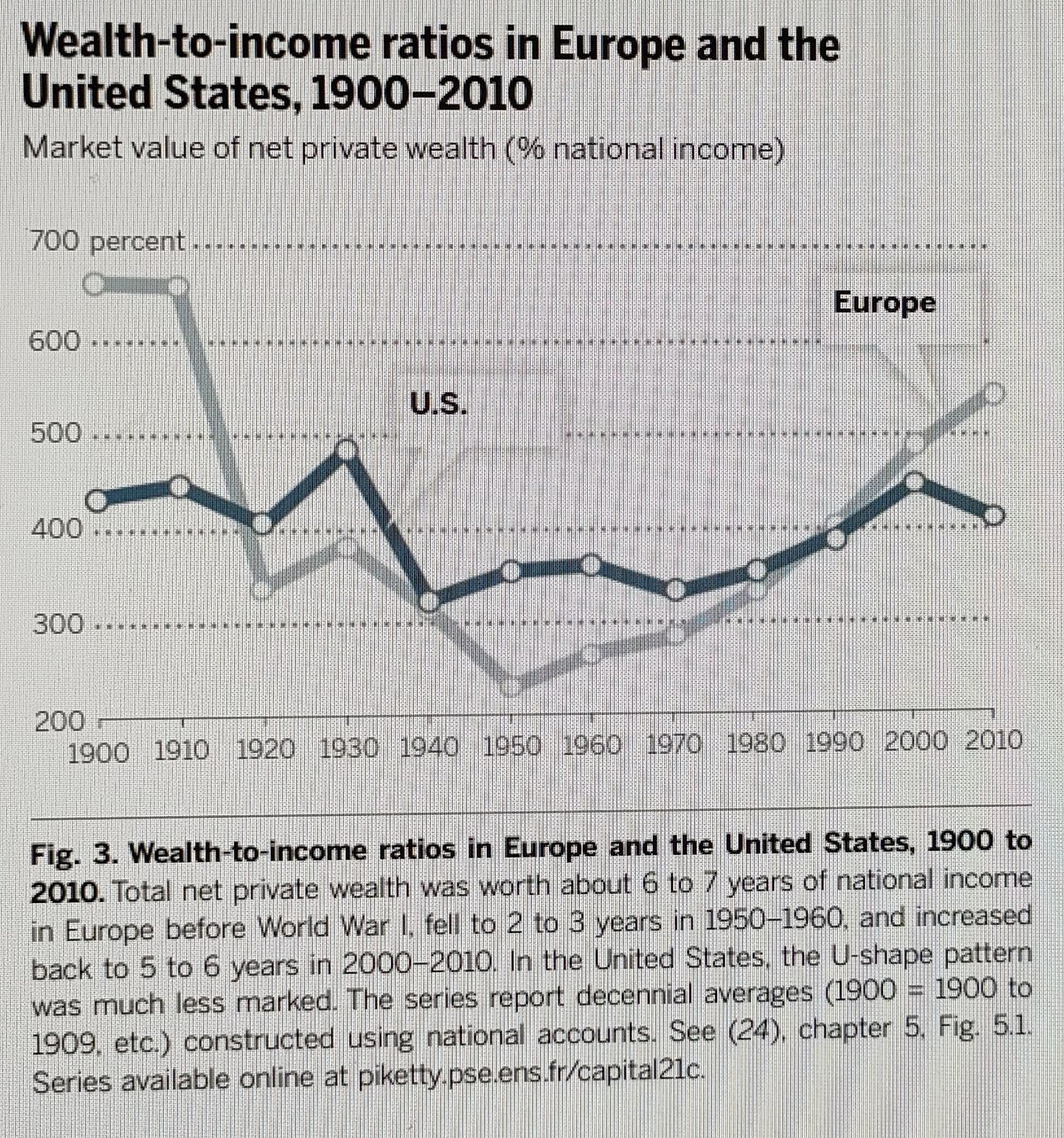

(解題) もし資本主義社会が、所得と富の不平等度が増し続ける社会であれば、資本主義社会は倫理的に存続する価値がない。あるいは資本主義社会では不平等度を下げる政策措置が不可欠である。そうであるがゆえに、長期的に不平等度がどのように変化しているかの研究は重要である。この論文は、1世紀以上にわたりヨーロッパと合衆国について対比を試みている。論文が「Science」という自然科学雑誌に掲載されたことも注目される。結論として重要なことは、合衆国における所得不平等度は歴史的にこれまでにない高さにある(表1)点である。またここ40年ほどの先進国における不平等度の高まり(表1と表2)については、富―所得比率の上昇(表3)、成長率より資本の報酬率が上回っていること(表4)が注目される。

上位10分の1の比率 日本の所得格差の国際比較 原田泰 D. 2022/03/14

ジニ係数 日本と世界の比較 The Owner編集部 2022/08/27

日本の相続税 2022/10/07

Picketty and Saez, Inequality in the long run, Science Vol 344 Issue 6186, 23 May 2014, 838-843

(見出し) この評論は、ヨーロッパと合衆国における所得と富の不平等の長期的な変化(evolution)に関する基礎的事実を提供する。所得と富の不平等は、とくにヨーロッパにおいて一世紀前にとても大きかった。しかし20世紀前半に劇的に減少した。所得の不平等は1970年代以来、合衆国において再び上昇し、今日、合衆国はヨーロッパに比べてはるかに不平等である。我々は可能な説明と将来への教訓を論じている。

(本文) 所得と富の不平等は、広く議論されている、論争的な話題である。私的資本の蓄積のダイナミクスは、19世紀にカール・マルクスが信じたように、より少数者の手に所得と富の集中を不可避的に導くだろうか。あるいは、成長、競争、技術進歩といった均衡する諸力が、20世紀にサイモン・クズネッツが考えたように、発展の後期段階には諸階級間の不平等を減らし、より大きな調和をもたらすだろうか。

我々は18世紀以来の所得と富の変化について何を知っており、その知識から今後の世紀のためにいかなる教訓を引き出すことが出来るだろうか。長い間、所得と富の配分についての社会科学の研究は、相対的に限られており、限られた堅い事実と広く多様な純粋に理論的な推論に基づいていた。この評論でが、この分野で生じた近年の進歩の蓄積を用いる。我々は先進国における所得と富の不平等についての長期的変化に関して多数の基礎的事実を提供する。そのあと可能な説明と将来への教訓について論じる。

(中略)

所得の不平等

最初に我々は、一世紀前に所得の不平等はヨーロッパにおいて合衆国より大きかったことを見い出した。所得の不平等は、現在では合衆国においてずっと大きい。(以上のことは)すべての不平等の測定でも事実である。この論文で我々が焦点を当てている最も単純で強力な測定値は、全所得に対し最上位十分位(top decile トップ・デシル)が占める比率である(表1)。

(中略)

富の不平等

所得の不平等ではなく富の不平等に着目すると、第二に我々はヨーロッパと合衆国の間で(訳者補語 所得の不平等の場合と)同じく「大きな不平等の逆転」を観察する。すなわちトップ・デシルの富の所有者がすべての富を持つ比率は、一世紀前にはヨーロッパが合衆国よりはるかに大きかったが、今日ではその逆が事実である。

(中略)

直観的に低成長社会では、過去に蓄積された資本ストックの総量は大変重要になりうる。人口がゼロ成長、生産性成長もゼロの極端な社会では所得Y(の大きさ)は固定されている。(これに対して)純貯蓄率sが0より大、正である限り、蓄積された資本Kの量は無限に増えてゆく。それゆえ

β=K/Yは限界なしに増加する(追加される資本単位が役立たなくなり人々は貯蓄辞めるところまで)。プラスだが小さな成長、そのプロセスは極端ではない。βの上昇はある有限の水準で止まる。しかしこの有限水準はとても高くありうる。

(中略)

この数十年の不平等の高まりについて、提起されている説明の一つは、特殊な能力skillsを求める世界的な競争の高まり、それ自身グローバル化で牽引される、能力重視の技術変化、そして情報技術の高まりだった。このような能力重視の技術進歩は、国々の間の重要な偏差を説明するには不十分だ。(たとえば)同様の技術変化にもかかわらず、労働所得の不平等の高まりは、ヨーロッパ(そして日本)では、米国に比べ相対的に限られていた。ヨーロッパの労働所得の不平等は長期的には安定しているように思われる(様々な十分位や比率で受け取られる賃金の割合では、いかなる主要な下方あるいは上方趨勢はなかった)。これはskillsの需給がヨーロッパではおおよそ同じペースだった(均衡していた)ことを示唆している。

(以下略)

いいなと思ったら応援しよう!