2018~2019年イスタンブール旅行(2)

私は無神論者ではないつもりですが、信仰心は薄いようで、正月に初詣をした記憶があまりありません。その代わりと言っては何ですが、たまにイスタンブールに行くとイスラム教のモスクにお参りに行きます、観光を兼ねて。

神は偉大なり!

トルコの皆さん、メルハバ!Merhaba! この看板の中で、日本語はどれでしょう?Japonca anlamıyorum.

さて、私は一応仏教徒なので、中で座禅でも組もうかと思い、モスクの中に入ってみると、なぜか妙に狭苦しい。こんな柱、あったっけ。上を見上げる。ドームが見えない。照明はシャンデリアではなくただの蛍光灯。どこかの工場みたい。残念な光景です。私は何度もここに来ているのでその程度の感想ですが、初めてここに観光に来た方からすると「金返せ」級のガッカリでしょう、入場料は取られていないけど。

たぶん、広場を挟んで反対側にあるアヤソフィアと同じで、巨大な天井ドームの造りは多少無理があり、時々補修作業をしないとドームが落下してしまうのでしょう。

ビザンティン帝国(東ローマ帝国)のユスティニアヌス帝時代の巨大建造物、アヤソフィア大聖堂です。イスタンブールの代表的な観光スポットですが、まだ朝早いからか、さほど並ばずに入れました。消して入場料は安くないのですが、イスタンブールに来たからには行かないと気が済まないので仕方ありません。もう川を遡るシャケのレベルです。

内部はいつもどこかで工事しています。1500年以上も前の大建築物ですからね。

これがビザンティンだ!ってな感じのモザイク群です。

アヤソフィアを見た後は、いつもならトプカプ宮殿に行って、岬の先端からボスフォラス海峡を眺めるのがルーチンなのですが、たまには別なことをしようと思い、スルタンアフメットからトラムに乗ってベヤズィットへ行きます。

ここはグランドバザールがあるところです。イスラム世界的な商店街です。トルコ語では「カパル・チャルシュ」といい、屋根付き市場という意味です。最近のイスタンブールはすっかり日本人観光客が少なくなってしまいましたが、かつては東洋人が中に入ると「ジャポン!」とか「バザールでござーる」とか「落ちました!お金落ちました!」とか言って一生懸命こちらの気を引こうとする面々が結構いたものです。

私はここで買い物をすることはないので、中には入らず横を素通りします。

グランドバザールの西にサハフラルチャルシュという古本街があります。1989年に初めてイスタンブールに行った時、何か興味深いブツがないかと思いよくここを訪れたものでした。今回ここを通り抜けましたが、特にどうという感慨はわきませんでした。当時は学生だったので、すっかり感性が変わってしまったということでしょう。

そしてここを通り抜けた先にあるのがイスタンブール大学本部です。大学名からたぶんトルコ・イスタンブールの最高学府なのかと勝手に想像しますが、格式高そうな雰囲気は感じられます。

イスタンブール大学からさらに奥に進んだところにスレイマニエモスクがあります。

ブルーモスク(スルタンアフメットジャミー)と比べて観光的にはやや地味な扱いですが、オスマン帝国最盛期のスルタン・スレイマン1世の命令で、大建築家ミマール・スィナンによって建てられた巨大モスクです。ここも初めてイスタンブールを旅行した1989年に訪問していますが、その時以来の来訪です。

やはり建物の中からドームを見なければ観光としては不十分です。

普段は金角湾側からここスレイマニエモスクを眺めていますが、今はスレイマニエモスクから金角湾方面を眺めます。

スレイマニエモスクから金角湾に向かって適当に降りていくとエジプシャンバザール(ムスル・チャルシュス)にたどり着きました。ここら辺は道が複雑で、動物的な方向感覚を持っている私でもしばしば行き先を誤ります。本当はもう少し手前側の独特のタイルで有名なリュステムパシャジャミーへ行こうと思っていたのですが、まあいいやと思い、そのままバスターミナルへ向かいます。

次の行き先は「コチ博物館」というところで、なんでも交通、産業、通信に関する博物館ということですが、興味深いのは、スルタンの御用列車が展示されているとのこと。果たして行くに値するところなのかよくわかりませんが、ともかく行ってみることにします。

昨日の正教会もそうですが、コチ博物館は金角湾の湾口から2番目にある道路橋であるアタテュルク橋のさらに奥の湾岸にあります。いままでここらあたりに足を延ばしたことはありません。もう十数回イスタンブールを訪れていますが、ここは未知の領域です。

エミノニュを出発したバスはアタテュルク橋を渡って新市街側に入ります。そしてシシャネで道を逸れて再び金角湾岸を遡上していきます。このあたりの道、意外と道幅が狭いところが多く、大型バスが容易にすれ違えない場面がちょくちょくあります。そして地図とにらめっこしてバスを降りたところにコチ博物館はありました。ところが中に入ろうとしたら門番が無慈悲にも「クローズド!」と通告。昨日のユルドゥズ宮殿と同じく、どうもうまくいきません。

何の成果もなくコチ博物館を引き上げます。このままではいけません。次こそはきちんと観光せねばということで「ユルドゥズ宮殿」に向かいます。

ユルドゥズ宮殿は、19世紀後半のオスマン帝国で独裁皇帝だったアブデュルハミト2世が拠点とした西洋風の宮殿です。他の西洋風宮殿がボスフォラス海峡沿いにあるのに対し、ユルドゥズ宮殿は若干海岸から奥まったところにあります。その理由は暗殺者が海から自由に入られる構造にあるのを嫌ったためという説がありますが、本当のところはどうなのでしょう。

アブデュルハミト2世は、アジアで最初に発布されたミトハト憲法を停止させたという悪評がありますが、そうは言っても「瀕死の病人」と揶揄されたオスマン帝国を維持させるだけでなく、帝国の国威発揚のためにパンイスラム主義とも言われる政策を展開しました。19世紀末にオスマン帝国の軍艦が来日したのちに串本沖で遭難した「エルトールル号遭難事件」がおきましたが、その東征の目的はカリフ位を軸にしたイスラム教徒の団結、そしてその中心となるオスマン帝国の国威発揚とも言われています。アブデュルハミト2世がいなかったらオスマン帝国はもっと早く滅亡していたという説もあるくらいです。

私の大学入学当初の関心はトルコ・イスラム世界にありましたが、そのうちパンイスラム主義の民間活動家ジャマールッディーン・アフガーニーに興味が写りました。その流れで大学の卒論は「19世紀末イランにおけるタバコボイコット運動について」となったのですが、そのアフガーニーを己のパンイスラム主義政策に利用するためにイスタンブールに招聘しながら監禁獄死させたのもアブデュルハミト2世です。そんなわけで私にとっアブデュルハミト2世は単なる歴代オスマン帝国皇帝の一人という位置づけではないのです。

コチ博物館前のバス停からはエミノニュ行きとタクスィム行きのバスがあり、タクスィム行きに乗ります。最近のイスタンブールのバス停にはバス接近情報システムが導入されたようで、なかなか便利になりました。ただしそれに反比例しているのか、満員のバスは少なくなり、かなりの割合で座れるようになりました。イスタンブール市内バス、大丈夫か? タクスィムからはボスフォラス海岸のカバタシュ行きの地下ケーブルを利用します。カバタシュは旧市街を通るトラムの終点でもあります。ここからはバスを利用します。様々な方面のバスがありますが、ちょうどユルドゥズに行くバスを見つけましたので乗り込みます。

バスはドルマバフチェ宮殿を通り過ぎ、ベシクタシュで海岸から離れ内陸部に入ります。内陸部に向かって真っすぐ延びるバルバロス大通りはそれなりの上り勾配です。そしてユルドゥズで下車します。そこから地図を見ながらユルドゥズ宮殿に向かいましたが、なんとそこも入口が閉じられています。今日は大晦日ですが、だからといって休館日だけど特別に開館するということはないようです。

どうもやることがうまくいかないとぼやきながら、さてこのあとどうしようというところですが、午後5時のガラタ・メヴラーナ博物館に行くことは決まっていますが、それまでまだかなり時間があります。地図を眺めていると、ここからさらに内陸部のレヴェント方面にあるイスタンブール工科大学にはなんとアメリカンフットボール場があるようです。ちょっと気になります。わざわざ見に行くようなものかという気がしないでもないですが、折角ここまで来たのですから足を延ばしてみます。アメフトをするトルコ人。トルコ人は格闘技好きの血が流れていますが、それでもちょっとイメージできません。フットボーラーはいないかもしれませんが、どの程度のフットボール場なのでしょう。きれいなグリッドアイアン(肉を焼く焼き網のこと。転じて焼き網を連想させるアメフト用の5ヤードごとの白線のこと)になっていたら驚きです。

レヴェント方面も全く未知のエリアです、バスと地下鉄を乗り継いでいきます。乗ったバスの経路が想定と違い少々ウロウロしましたが、それでも地下鉄のイスタンブール工科大学駅に辿り着きました。

エスカレーターで地上に上がります。ここまで来ると観光客らしき人は皆無です。真のイスタンブールの達人を名乗るには、こういう所にも普通に足を延ばさねばならないでしょう。ところが、キャンパスの入り口には地下鉄の改札のようなゲートがあります。大学の世界基準ではこれがフツーなのか、はたまたテロ対策なのかはわかりませんが、言えるのは中には入れないこと。守衛(がいればですが)に言えば入れるのかもしれませんが、あいにくその程度のトルコ語もできません。何がイスタンブールの達人なのか(いや別に名乗っちゃいないですが)。中に入るのは諦めます。一体何をしているのやら。

再び地下鉄に乗ります。もう特殊なことはやめ、お気に入りの場所を巡るフィールドワークをすることにします。地下鉄はレヴェント、オスマンベイ、タクスィムを通り過ぎたあと地上に出て金角湾を渡りますが、金角湾(ハリーチ)駅で下車して金角湾を眺めます。昨日はくもりでしたが今日は晴れなのでいい景色です。

金角湾駅からまた地下鉄に乗り、終点のイェニカプでマルマライに乗り換えます。

マルマライとは、ヨーロッパ側とアジア側の国鉄線を海底トンネルで結ぶ鉄道路線で、現在の走行区間がほぼ地下なので実情はほぼ地下鉄ですが、おそらく将来的にはヨーロッパ側とアジア側の国鉄を直通することになるのでしょう。

イェニカプの次の駅はシルケジです。シルケジの地上駅はかつてのオリエント急行の起終点ですが、今はマルマライの開通により近郊路線はなくなり国際列車及び長距離列車のみの発着となっています。その次の駅がユスキュダルで、この区間が海底トンネルとなっています。とはいっても海峡の下を通っているという感覚はなく、あえていえば次の駅までの間隔がちょっと長いという程度です。

ユスキュダルで列車を降り地上に上がります。ユスキュダルはイスタンブールのアジア側の交通ターミナルです。歴史的な観光スポットはないわけではありませんがヨーロッパ側に比べて地味な扱いです。それでも海の街イスタンブールですから、ここから眺める海峡の景色は最高です。

イスタンブール市民の中には、アジア側に住んでいて仕事場はヨーロッパ側という人も少なからずいます。ですのでマルマライの開通で交通の便は相当良くなったと思いますが、従来からあるエミノニュとユスキュダルやカドゥキョイを結ぶボスフォラス海峡連絡船は健在です。次はこの船に乗ってヨーロッパ側に渡ります。

エミノニュ行きの船に乗ります。しばらくの間ユスキュダルの街並みを眺めます。そのうち進行方向左手に「乙女の塔」が見えてきます。

乗客がパン切れを鳥(カモメかな?)に向けて放り投げると、鳥は見事に空中でキャッチしていきます。

トプカプ宮殿のとんがり屋根(正義の塔)が見えてくるとまもなくエミノニュです。この航路はイスタンブール市民にごく日常的に使われるヨーロッパとアジアを結ぶ連絡船ですが、観光としても十分に楽しめます。

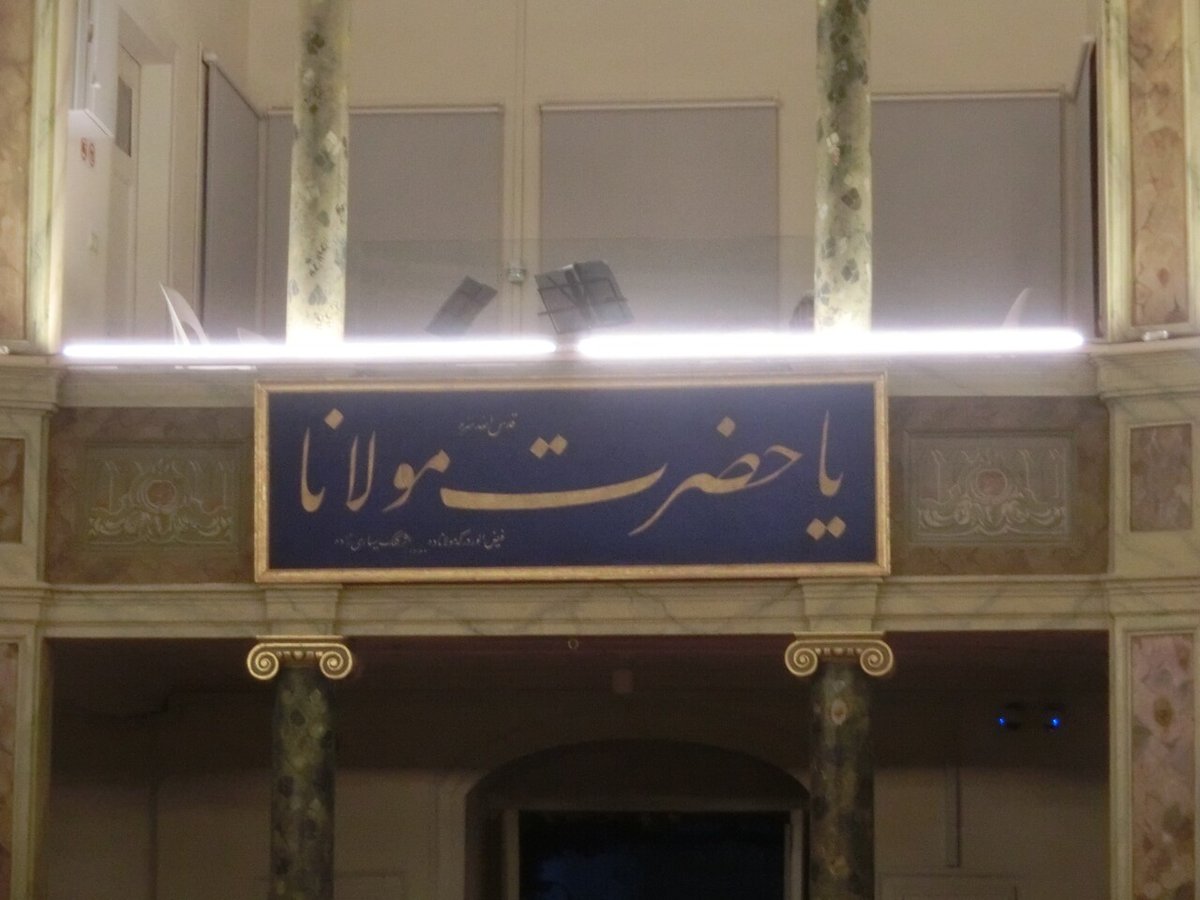

エミノニュに到着後、トラムに乗って新市街側カラキョイに移動し、そこから地下ケーブルで上がったところにあるテュネル駅から少し歩いたところにガラタ・メヴラーナ博物館があります。セマー(旋舞)の開演は17時ですが、よい席で見たいので、16時半には到着します。

入場者は意外と日本人の姿が目につきます。いままでどこに潜んでいたのでしょう。セマー自体は特にいままでと顕著に変わったところはありませんでした。途中眠くなってしまいました。もう見に行くのはいいかな。

ガラタ橋の新市街側カラキョイとベイオール地区を結ぶ地下ケーブルカーは「テュネル」と呼ばれ、全路線が地下なので、1875年に作られたことから、ユーラシア大陸で最も古く、ヨーロッパでは2番目に古い地下鉄とも言われています。これを地下鉄と呼ぶかケーブルカーと呼ぶか。車両自体はケーブルカーそのものですがどうなんでしょう。

3分程度で終点となる短い区間の運行ですが、同じ区間を下から歩いていくと結構な勾配となるので私は重宝しています。

再び地下ケーブルカーとトラムを乗り継いでエミノニュに行きます。ここにはムスル・チャルシュス、英語名エジプシャンバザール、別名スパイスバザールがあります。ここにはなじみの店があり、私はいつもここで自分用の土産を買います。

お目当てはキャビア!とカラスミ!です。いつもなら中は初詣のような混雑なのですが、今回はそうでもありません。いつものお店「CENNET」に行くと、日本語担当のセズギン君がいます。「ニーハオ!」と言ってあいさつします。それを聞いていた別の店員が、しかしながらその後の会話がいつの間にか日本語になっていたの聞いて「このヒトは中国人じゃなかったのか」と本気で思っていたとか。最近の私はそんなに中国人に見えるのでしょうか。我是日本人!今日は大晦日なのでどこもお店を早じまいするからお客の入りもそんな程度とのこと。危なかった、買い物をし損ねるところでした。いつものとおりダンピングのようなトモダチプライスで目的のブツを購入。日本に帰ったら、薄くスライスしたカラスミをつまみながら辛口の熱燗をちびちびとやるのが楽しみです。

これで行事はすべて終わったナー、明日は帰国だナー、などと若干しんみりしながら、ここでのメシは安くないことがわかっていても、ここで食事することがすっかりルーチンと化しているシルケジ駅近辺のホジャパシャの食堂街で晩飯。なぜかロカンタ(トルコ風安食堂。安くないけど)のオヤジが「ヒツジを食え、ヒツジを。パワーがでるぞ!」などと猛プッシュ。別にこれからハッスルする予定はないのですが、いちいち要らねえと言うのも面倒くさいので、ああいいよと返事。出てきたのはフツーの料理。可も不可もなし。ヒツジといえば、今回はヒツジのドネルケバブを食べていなかった。日本で食べるのは大抵チキンだから、できれば食べておきたかったのですが、まあ仕方ありません。

帰路、エフェスビールを買って、ホテルで一人で部屋飲み。昔は大晦日の日はホテル内のカフェレストランでちょっとしたオードブルを用意されていて、トルコ料理のメゼ(前菜料理)を食べることができたのですが、経営者が変わった今はそれはやっていないようです。眠くなってフツーに就寝。2018年はもはやこれまで。

私のイスタンブールの定宿「キベレホテル」です。アヤソフィアに近いので、観光には至極便利です。

20以上前は、ここの隣にあった「アヤソフィアホテル」という、本物のアヤソフィアからどういう繋がりでネーミングしたのかわからないホテルが定宿でしたが、当時5~10ドルで部屋に泊まることができた貴重なホテルでした。今は、経営者が変わり改装され全く別のホテルになってしまいましたが、あの時は本当に楽しかったです。

アヤソフィアホテルがなくなってしまったので、その後は他の安宿をいくつか回りましたが、どこもどうにもなじめませんでした。もうそんなところに泊まるトシではないということでしょうか。結局アヤソフィアホテルの隣のキベレホテルがその後の定宿となった次第です。

このホテルは、隣でカーペットショップを経営しているアルパッサン兄弟が開いたもので、次男のアルパッサンと三男のハサンは日本語を流ちょうに話します。特にアルパッサンはイスタンブールに関する複数の書物に紹介されています。私は別に書き物はしていませんが、イスタンブールに行くたびに彼らに会っては「元気?」と言い合う間柄です。ただし理由は知りませんが、数年前に彼らはこのホテルを手放しました。隣のパーペットショップ「ゆうりっく」は健在で、そこに行けばハサンには会えますが、アルパッサンは今は地中海岸のリゾート地カシュにいるとのこと。それに関連してるのかわかりませんが、このホテル、あまり経営に力が入っていないような気がします。そろそろ別のホテルを開拓しようか。

キベレホテルがオープンした時のお話があります。

彼女のこのほかの著作にも登場します。

ヴァンという街でのお話に登場します。トルコらしいというか…。

2007年夏。左がアルパッサン、右がハサン。真ん中が(省略)

ホテルをチェックアウトし空港に向かいます。空港へは公共交通機関を使って移動します。

スルタンアフメットからの場合、トラムに乗って郊外のゼイティンブルヌで地下鉄に乗り換えが一般的ですが、今回はテオドシウスの城壁の内側のユースフパシャで地下鉄に乗り換えます。地下鉄のアクサライ駅までは少々歩きますが、トラムが混雑気味であまり座れないのに対して、ここから地下鉄に乗れば大抵座っていくことができます。

ユースフパシャから地下鉄のアクサライまでの間はアラビア文字の看板が目立ちます。アラビア文字だからアラビア語とは限りませんが、スルタンアフメットエリアとはまた違った雰囲気です。ここらは観光エリアではないので、ビジネス関係の需要があるのでしょう。

イスタンブールのアタテュルク空港には、当然ですが日本には飛んでこない航空会社の窓口があり、それを眺めるのは結構楽しいです。

まだ元旦だからでしょうか、モスクワ行きのアエロフロート・ロシア航空機の乗客はがらがらでした。こういうのは久しぶりです。

ガラガラのモスクワ行きアエロフロートですが、しかしながらモスクワ・シェレメーチェヴォ空港に着陸したときはロシア人から拍手が起きました。これがロシアだ!Это Россия!

飛行機から降りてターミナルへ向かうバスに乗り込みましたが、なかなかターミナルに着きません。天気が曇りで雪が積もっているので、どこを走っているのかよくわかりません。あまりにも様子が暗いので、次第にもしかしたらこのバスはラーゲリ(強制収容所)へ向かっているのではないかと妄想したりします。しかしながらそんなわけはなく、長いドライブの末ターミナルに到着しました。

乗り換え便に乗るためのセキュリティチェックの段取りの悪さに相も変わらずのロシアを感じますが、そこを抜けたら別世界でした。空港内にウズベク料理のカフェがありますので、そこに寄ります。入口に写真入りのメニューがあります。ロシア語と英語のほかになぜか中国語があります。ラグマン(うどん)にするかプロフ(ピラフ)にするか、約2秒間熟慮したうえでラグマンにし、今回トルコで食べられなかったドルマ(どちらかと言うとウズベクではなくトルコ料理)を付け加えました。オーダーの際にトルコ語で「アナタはウズベク人ですか」と尋ねたら「アンタはウズベク語しゃべるのか」と言ってくるので「いんや、これはトルコ語だべ」と返答。すると別の店員を指して「この人はトルコ人だ」と。トルコ人もそうですが、ウズベク人もトルコ語(聞いてる側はウズベク語もトルコ語も同じようなものと思ってます)で話しかけると喜んでくれることが多いです。今年の夏はなんとかして中央アジアに行きたいと思います。ちなみに料理のお味はフツーでした。やはりラグマンは新疆ウイグルの方がおいしいです。完。