天才ウェス・アンダーソンの世界〜『天才マックスの世界』から『犬ヶ島』まで

※この文章は2018年6月に書いたものです。

【序章:オフビートって言うな!】

この文章は私が世界で一番好きな映画監督ウェス・アンダーソンへのラブレターです。そして同時に特定のイメージで語られやすいその強烈な作家性を改めて見直すことで、いくつかの誤解を解きたいという狙いもあります。またこの文章は最新作「犬ヶ島」についてのネタバレを含んでいます。ご了承ください。

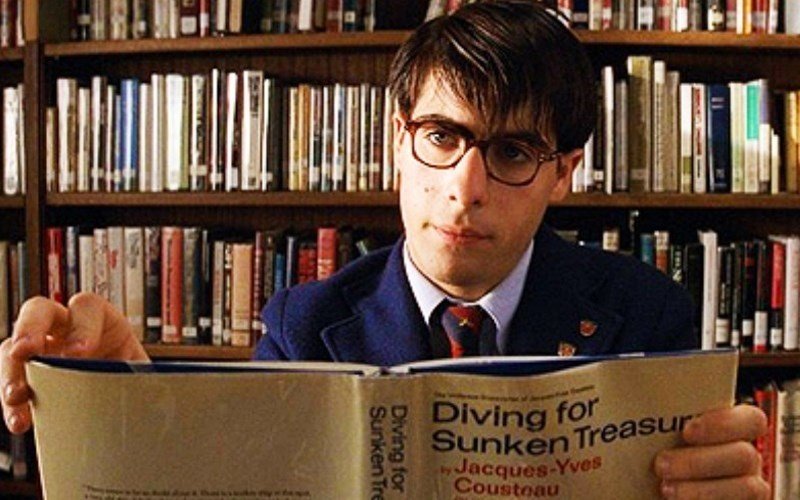

ウェス・アンダーソン作品といえば一目瞭然のビジュアルがまず挙げられます。病的に幾何学的なカメラワークと人物配置、作品ごとに統一された色使い、登場人物の無表情の演技など...それから音楽の使い方も独特です。1960年代のブリティッシュバンドの曲を使ったり、好きな映画のサウンドトラックを丸々拝借するのは「犬ヶ島」でも健在です。

それからとにかく「普通ではない」演出で笑ってしまうのも大きなポイント。ちょっと間抜けな感じとか、妙なテンポのズレがあったりとかで思わずクスリとしてしまう。これはしばしば「オフビート」と称されます。

要するにウェスの映画は明らかにハイセンスなために、「あのオシャレなやつね」というレッテルを貼られがちなのです。「とりあえずウェス・アンダーソン好きって言っとけばなんかオシャレ」という風潮がある。

これが気に入らない!笑

もちろんオシャレであることはまぎれもない事実です。しかしそれは表現の技術であって目的ではない。きちんとメッセージやテーマが芯にあるからこそどの作品も傑作なのだということを強調しておきます。

それからオフビートという言葉も違和感があります。まるでウェス本人が「あえてハズしの演出」をすることでウケを狙っているような打算のニュアンスが含まれるからです。しかし実際は全く持ってその逆で彼は自分の感性にしたがって映像を作り、受け取る側が勝手に「これは普通と違う」と感じてオフビート扱いしているだけなのです。

例えばなぜウェスの作品は常に登場人物がカメラの真正面を向いているか。これは彼がスヌーピーでおなじみの漫画「ピーナッツ」を愛読していたからです。アニメを見たことがある人は分かると思いますがスヌーピーやチャーリー・ブラウンは画面の正面か真横しか向いていません。ウェスはそれを再現したかったのです。

卓越した彼のセンスを褒めてもキリがないし、そこに終始するのも勿体ない。だから今回は画作りの話ではなく作品全体に共通する作家性を覗き込んでいきます。

【チャプター1:そして父になる】

ウェスは比較的寡作で20年以上のキャリアで長編映画は現在9本撮っています。この9本を観ていくと正直ほぼ毎回同じ話になっている笑。一文にまとめると

父親と息子が家族になる話です。

また家族になるというのは実際に血が繋がっていない場合も多く、疑似的な家族という言い方がふさわしい作品もあります。

父親は必ず自己中心的で周りに迷惑ばかりかける厄介者。

一方、息子は特別な感性を持つけど、これまた協調性が皆無なのです。

この2つのキャラクターが時に衝突し、しばしば他の登場人物に迷惑をかけながら最終的に結びつくのが基本プロットです。

なぜここまで親子の話にこだわるのか。それはウェスが少年時代に両親の離婚を経験しているからと推察できます。ウェスは母親に引き取られたため父性の喪失を引きずっていると思います。この原体験が彼の映画創造の源泉とも言えます。ウェスが父親に対して感じていたであろう憎しみは「ロイヤル・テネンバウムズ」に最も良く現れています。長男チェス(ベン・スティラー)はダメ親父のロイヤル(ジーン・ハックマン)相手に訴訟を起こして実の父を破産させます。

一方で次作の「ライフ・アクアティック」ではどうしようもないダメオヤジのスティーブ(ビル・マーレイ)が自分の父親かもという当てにならない話にネッド(オーエン・ウィルソン)がすがり続けます。自分から離れた父への怒りと寂しさ…それが物語の鍵になり、しかも多くはハッピーエンドで帰結します。それは現実で叶わなかったことを浄化するためウェスに必要だったのかもしれません。

(スティーブ(左)を父親と信じて行動をともにするネッド(右))

また子どもキャラの性格はウェス自身の象徴と見ることができます。テキサス州ヒューストン出身の彼は、とにかく周りと馴染めませんでした。ざっくり言うとテキサスは保守的で豪傑みたいなマッチョ至上主義の風土が強い場所。文化系オタクの彼はテキサス人とはまさに水と油で、青春時代の苦しさは半自伝映画「天才マックスの冒険」からもうかがい知れます。父親が不在なだけでなく学校やコミュニティで疎外感を感じている主人公は、だからこそ感情的な鈍さがないと押しつぶされてしまうのです。

特に「ムーンライズ・キングダム」の主人公サムの境遇はかなりヘビーです。養子だけど家では問題児だからと疎まれ学校ではいじめられどこにも居場所がない。この作品はまだ年端もいかない少年少女が小さな島で駆け落ちするという一見可愛らしいほのぼのドタバタコメディだけど、こんな小さな子がそこまで追い込まれてしまっている辛さが裏に隠されているのです。だから笑いだけでなく最後にすごく感動出来るのです。

【チャプター2:家族≠good ,but≠bad】

チャプター1ではウェスが父と子が家族になる話を一貫して描いてきたことを取り上げました。チャプター2ではじゃあその「家族」というものについてウェスがどう捉えているか考えます。面白いのはウェスは別に「家族」という共同体を手放しで称賛はしていません。もちろん1つの作品内で「家族は素晴らしいもの」という結論に達しているように見えても、次の作品でそれをひっくり返してしまうのです。

例えば「ロイヤル・テネンバウムズ」はずっと家族を放ったらかしにしていた父親が、その埋め合わせが出来るかどうかという物語です。そして最終的には家族の再生に成功して終わります。ところが次作の「ライフ・アクアティック」では「手遅れになってしまうこともある」というビターな展開が待っています。

また監督作ではないですが製作総指揮を務めた「イカとクジラ」は、「親だって人間だから完璧じゃないし、親がダメでも子どものせいじゃないから気にすんな」という話になっています。そして主人公の境遇はウェスの過去と重なる部分が多く、自分に言い聞かせているようでもあるのです。

家族の複雑さを最もバランス良く描いているのは「ダージリン急行」です。これは絶縁寸前の男3兄弟がインド旅行を通じて仲直りをしようというドラマです。そもそもなぜインドに行くのかというと3人を捨てた母親(アンジェリカ・ヒューストン)に会って自分たちのもとに帰って欲しいと説得するためなのですが、結局母親は3人を拒絶します。「何のためにインドまで来たんだよ」と落胆する3人でしたが、いろいろあって兄弟の結束を高めることには成功して帰路につくのです。

世の中には何不自由なく幸せな家族もいれば、不運な家族もいます。「家族は大切」という結論は「じゃあ家族いない人はダメなんですか?」ということになってしまいかねない。そうじゃなくて、血縁というのは厄介だしトラブルも耐えないけれど、助かる時もある。その一方で血縁がなくたって家族は作れるし、それはそれで普通の家族以上に幸せな可能性もあるのだ、という気配りがなされています。

今回の「犬ヶ島」も小林アタリ少年の警護犬だったスポッツが結婚して子どもが出来ることでアタリの元を去ります。その代わりにスポッツの弟で野良犬だったチーフがアタリの警護犬になる。本当の血の繋がりを選んだスポッツと、アタリと擬似的な家族関係を結んだチーフ。どちらが良いとかの比較ではなくどちらも幸せだからそれでいいじゃん。こういう「優しさ」もウェス作品の大きな魅力です。

【チャプター3:流血と死は突然に】

「ポップで可愛らしくてオシャレなウェス・アンダーソン作品」という一般的な印象と真逆の要素が最後に紹介するウェスの作家性です。それは不意打ちをくらわせるような残酷描写です。

初期は特にショッキングなレベルで血が流れます。「ロイヤル・テネンバウムズ」では3男リッチー(ルーク・ウィルソン)がカミソリで自殺未遂を起こすし、「ライフ・アクアティック」は結末に関わるからあえて書きませんが海が真っ赤に染まります。

それまでおとぎ話のようにコントロールされていたフィクションの世界が、唐突に挿入される血しぶきでグッとこちら側の現実世界に近づいてくるような効果をもたらすのです。

また劇中の登場人物の死が物語の転機になることもあります。「ダージリン急行」では川で溺れた少年を3兄弟が助けられず死なせてしまうことで、彼らが自らと向き合っていきます。

「グランド・ブタペスト・ホテル」はウェス作品史上最も多くのキャラクターが死にます笑。しかしそれは他者の「死」を残された者がどう乗り越えていくか、あるいは言葉や作品や建造物など死んでもなおその人の魂が宿るものへの慈しみといった作品全体のテーマに大きく関わるからであり、ウェスは「死」という概念にかなり固執した映像作家といえます。

「犬ヶ島」で印象的なのは毒ワサビを渡辺教授に盛るために寿司屋の職人がマグロやカニやタコをさばくシーンです。非常にディテールに凝って丁寧にみせていくのはなぜでしょう?

思い出したのはウェスのストップモーションアニメ第1作目の「ファンタスティックMr.FOX」です。これはキツネのMr.フォックスが家庭を持つことで泥棒稼業から足を洗ったものの、野生動物の衝動を抑えられず飼育された鶏を盗んだことで大騒動に発展していくというお話です。

映画の終盤でMr.フォックスは敵のネズミと決闘をするのですが、なんと頚動脈に噛み付いてネズミを殺害します。可愛らしいアニメが突然生々しい方法で決着するので誰もが驚く場面です。ネズミの死体を下水に流しMr.フォックスは同じ野生動物として彼の死を悼みます。野生動物である以上、殺生の連鎖で生きているんだというド現実が観客に突きつけられます。

「犬ヶ島」の寿司のシーンも同じです。ここは人間の残虐性を強調する効果があります。食事というのは他の生物を殺して成り立っているわけですが、その殺す部分を業者に代行させているから感覚がもうだいぶマヒしている。それをあえてアニメーションという手法でビジュアル化することによって、ショックの度合いが高まるのです。しかもその食べ物に毒を塗るという回りくどい&卑怯な方法で人を殺めることの情けなさと、だからこそ残酷さもより際立ちゾッとする人間の恐ろしさが透けて見えてくるのです。

自分で作り上げた絵本のような世界観にあえて真逆のバイオレンスをぶつけることで、観客を意図的に揺さぶることすら演出しているのがウェス・アンダーソンという男であり、だからこそ残酷描写や「死」が描かれる所はテーマと密接に関連していることが多いため、物語全体を読み解く重要なヒントになります。

「犬ヶ島」ではアタリ少年の損傷した腎臓を取り替えるため小林市長が移植手術を申し出ます。この手術のカットは手術台を上からふかんで見下ろす構図になっており、メスで切開するところが生々しく映されます。腎臓も精巧に作られていてグロテスクです。なぜあえて見せるのかーそれは先ほどの寿司の反対で人間の素晴らしい部分を強調したいからだと思います。人間は残酷だけども包丁をメスに替えると「命」を守ることも出来るのですから。

【チャプター4:物語の直線化とウェスの中年化】

ここまでウェスの作品に共通する特徴が、「父と子の物語になっている」「家族の多様なあり方に寄り添う」「残酷描写で世界観をあえて破壊する」の3つだと指摘させて頂きました。ここからは反対に作品が進むにつれて変化してきた彼の語り口について考察します。

変化は大きく分けて2つあります。まず最初はストーリーが次第に直線化しているということです。初期の作品、「ダージリン急行」ぐらいまでは散文的手法で叙述していく形式をとっていました。「ロイヤル・テネンバウムズ」は物語全体が小説形式でしたし、個別のエピソードが羅列されていて物語全体の背骨がない印象を受けます。

それが「ファンタスティックMr.FOX」以降は物語が単純化されていきます。「冒険モノ」として主人公がA地点からB地点にいく話、あるいは冒険して何か人・モノを手に入れる話が大きな背骨としてあって、その過程として父と息子の交流があるのです。

もっと簡単に言えば昔のウェス作品は、新宿シネマカリテとか今はなき渋谷のシネマライズなどのミニ・シアターでしか上映されていませんでした。それが現在では全国のシネコンで上映されるようになった。映画を普段から見ない人にも受け入れられたわけです。

話の本筋と一見関係ない話やセリフ、回収されない出来事も混ざったインディペンデントな作風から、物語の本線と関係のないセリフをなるべくカットし物語の展開に関係あるアクションだけがカメラに収まる大衆的な作風へとシフトしました。

(写真は閉館したシネマライズ。ここで『ムーンライズ・キングダム』観たなぁ...)

もっとも分かりやすい例が「グランド・ブタペスト・ホテル」です。この作品ではRPGゲームのように、「〇〇を探す」→「〇〇が見つかると今度は××が必要だと分かる」→「××を探す」と、シーンごとに主人公たちが何を目標に行動しているかが非常に明確です。さらに今までにない凶悪な敵の魔の手が忍び寄ることでサスペンスもあるのです。ハラハラドキドキして単純に面白いのでウェス入門として最適な1作かもしれません。

では「犬ヶ島」ではどうかというと、やはり「グランド・ブタペスト・ホテル」同様に冒険の中でそれぞれの行動原理が示されます。ただ画面の情報量がすごい上に、同時進行で大量のナレーションが入ってくるためとても初見では理解できません笑。それから犬ヶ島のアタリ少年&犬達の脱出パートと、メガ崎市の小林市長の陰謀パートと、交換留学生トレイシーの取材パートの3つが交互に展開しながら物語が進行していくため、本線から外れた展開の入る余地がほぼありません。結果的にギャグや小ボケにもムダがなく、それぞれのキャラを印象付ける効率的な道具になっています。この手際の良い語り口は本人言及の通り黒澤明っぽい。物語全体のスピード感は黒澤イズムで、会話の独特な余白は宮崎イズムなんだろうなと思いました。

2つ目の作風の変化は「クライマックスで成長する人」が変わったこと。これはウェス自身が年をとったことと関係がありそうです。先ほどからウェス映画は親子の物語や疑似家族ができるまでを描いてきたと述べました。その中で初期作品では子ども側が大人側に歩み寄る結末が多いのです。

「天才マックスの世界」では主人公マックスが自ら手がけた演劇に大人たちを招くことで和解するし、「ロイヤル・テネンバウムズ」も子ども達が父親を許すことでハッピーエンドになります。決断の主体は子ども側にありました。「ダージリン急行」もやはりダメな親を持つ兄弟たちの物語でした。

それが顕著に変化したのが「ムーンライズ・キングダム」です。主人公サムが里親から見放され児童局に引き渡されそうになっていることを知り、島の保安官シャープ(ブルース・ウィリス)はサムを育てることを決意します。シャープの決断によって一人の少年は救われ、またシャープは父親になるという感動的な場面です。

ウェスが「天才マックス」を撮ったとき彼はまだ28歳でした。ダメな中年と孤独な子どもの交流の物語を書くにあたり、彼がどちらにより感情移入していたかは明らかです。しかし映画制作を積み重ねながら彼自身も年を重ねて、「ムーンライズ・キングダム」が完成した時には43歳になっています。だから「ムーンライズ・キングダム」は無垢な少年が持つまぶしいくらいの可能性と、でも子どもにはどうにもできない現実を守る大人の存在の大切さの両面がしっかりと描かれているのです。

<チャプター5:犬ヶ島のラストの謎>

最新作「犬ヶ島」のクライマックスで最大の敵だったはずの小林市長はアッサリと改心してしまい、唐突にラスボスが変わってしまう。ここが納得いかないとか、よく分からなかったという感想を聞きました。確かに、初見時はまるで『ジェダイの帰還』のラストを観ているような気分でした。あれもエピソード1〜3でアナキンがなぜダース・ベイダーになってしまったかを理解しているのといないのとでは、感動が全然違います笑。

「犬ヶ島」はアタリ少年と野良犬のチーフの疑似家族の形成がメインの物語ですが、小林市長と義理の息子アタリの親子関係が裏テーマでもあります。冒険をくぐりぬける子どもに大人側が感化されるー父親(大人側)こそが決断をしなければならないというのが、ここ数作のトレンドなのです。

しかし『犬ヶ島』に関していえばそれだけではないと思います。今作を作るにあたり、ウェスは黒澤明の過去作を参考にしたと言われています。小林市長の顔は三船敏郎を意識して作られたとか。

中でも一番直接的に影響を与えているのが『悪い奴ほどよく眠る』だと思われます。これはもう、観てもらった方が早いです笑。

簡単に言うと、政治汚職を追求する主人公の三船敏郎が負ける話です。とにかく胸クソ悪いバッドエンド。しかし同時に現実社会と恐ろしいほどにリンクしているように思えてならない社会派エンタテイメントです。

(森雅之演じる岩渕は、『仁義なき戦い』の山守親分と並ぶ、日本映画史に残る名悪役)

『犬ヶ島』はそのバッドエンドへのアンチテーゼなのです。現実はそんなに甘くないかもしれない。人間はそんな簡単に変われないかもしれない。でもこれはファンタジーだから、ファンタジーだからこそ、せめてこの作品内では人間の善意を信じたい...そんな気持ちが込められているというのは、深読みでしょうか?笑

【終章:長い言い訳】

「グランド・ブタペスト・ホテル」公開から実に3年間、待ち続けたウェス・アンダーソンの最新作、舞台はなんと日本!ということで高く高く、もの凄く高いハードルが自分の中にあったんですがオープニングの少年3人組の太鼓演奏からすでに鳥肌が立ち「やっぱアンタすげえよ…」と心底感動しました。

途中で書いたように「犬ヶ島」は冒頭の説明のナレーション量が多くどうしても字幕を追ってしまいました…そうするとウェスが丹精込めて作った映像美を100%は堪能できない、けどこの豪華キャストが出演していることに意味があるから吹き替えではなく絶対字幕で見たい…みたいなジレンマがあるし、ランキンこうゆう君の「クセがすごい日本語」を一発で聞き取るのも簡単ではない。ということで複数回観ないとまだ理解できないところがかなりあります。

したがって今回は「犬ヶ島」自体の文章というより「天才ウェス・アンダーソンの世界」と題して彼のこれまでのフィルモグラフィを簡単におさらいするにとどまりました。日本の映画を作ってくれて本当にありがとう!と心からのお礼を込めてこのラブレターを締めたいと思います。