アビスパ、鬼門にてドロー(VS琉球)

帰ってきましたJリーグ。我らがアビスパ福岡(以下福岡)の試合もやっと帰ってきました。不安半分、期待半分。そんな中での試合当日。難しい試合になるかもしれない、そんなことを思いながら、琉球相手に初のリモートマッチのキックオフを迎えることとなりました。

では、早速、この試合のレビューを。

福岡対策は万全の琉球(前半序盤)

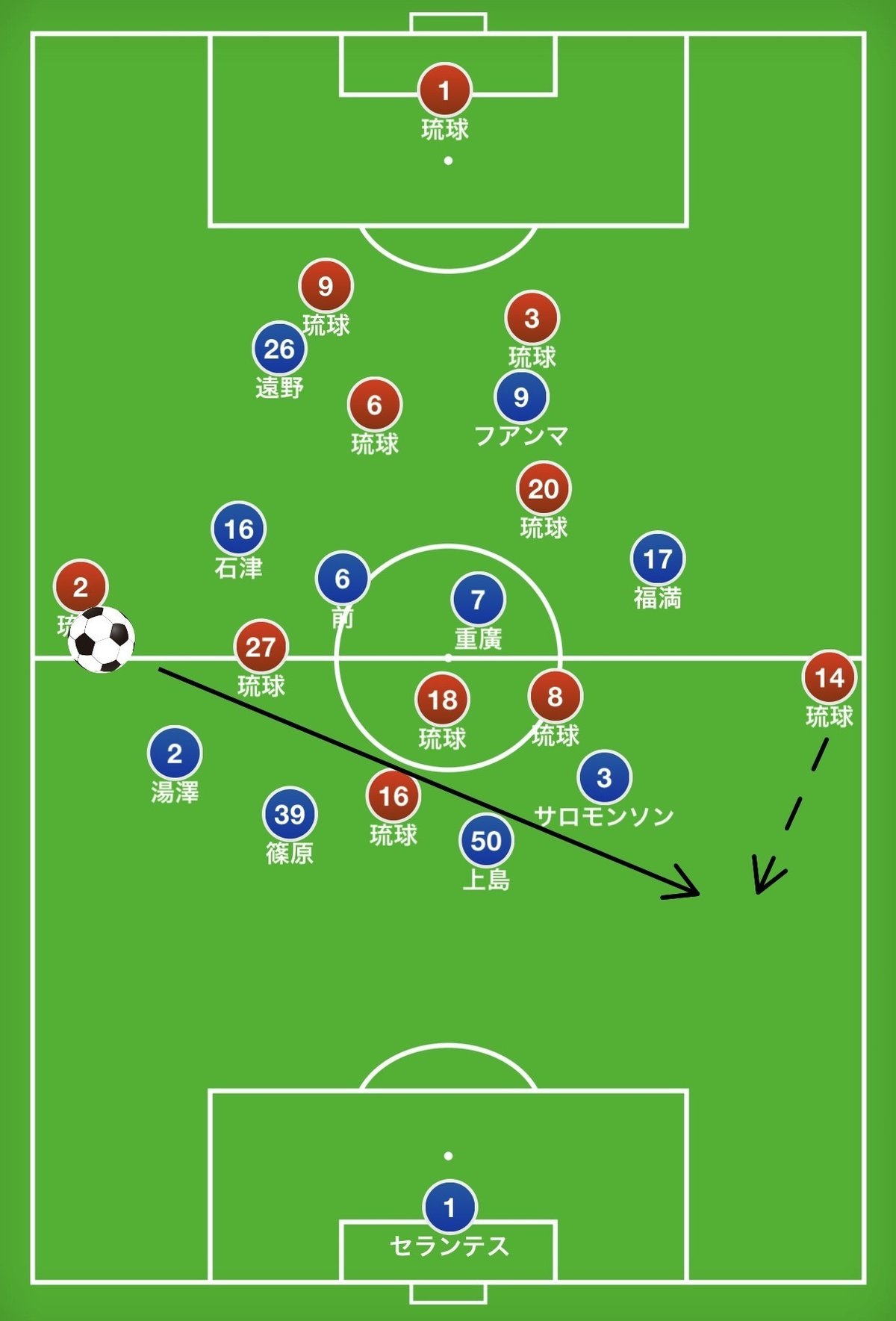

まず琉球は攻撃時は4-2-3-1、守備時には4-4-2と、4-4-2の位置取りをする福岡を迎えます。

琉球の攻撃はCB2枚が残り、両SBが高い位置を取るところにボールを入れることで、福岡の両サイドの自由を奪う作戦を取ります。これにより両SHは守備に回らざるを得なくなり、福岡は効果的な攻撃を行うことができませんでした。

また、相手中盤のフィルター役とそこでボールを奪取した際の攻撃の要となる前と重廣の頭を越えていくボールを徹底的に放り込むことで、福岡に高い位置での組み立てのチャンスを与えません。

このことにより、福岡は序盤中々ペースを掴むことができず、琉球に効果的な攻撃を許すことになります。

後半勝負の意図が見える福岡(前半中盤)

劣勢になりつつも形を敢えて変えない福岡。北九州戦でも見せた我慢の展開です。DFラインのスライドの関係上、どうしてもできてしまうボールサイドと逆サイドのスペースを、アイソレーションしてWG化したSBに突かれる場面が見られるようになってきます。

ただ、この場合もサイドからのクロス等は篠原と上島が跳ね返し、スライドが難しい場合はボランチのカバーなどで対応していくことで、徐々に落ち着きを取り戻していきます。

もしかしたら、琉球両SBを攻撃に参加させることで消耗を促し、後半勝負していくのでは。そんな意図も見え始めた頃でした。

カウンターからの失点(前半終盤)

やや攻勢に出始めたその時でした。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) June 28, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第2節

🆚 琉球vs福岡

🔢 1-0

⌚️ 32分

⚽️ 阿部 拓馬(琉球)#Jリーグ#FC琉球vsアビスパ福岡

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/mT2GAhnZxR

ボランチである前も重廣も、得点するためにポジションが前目に取っていた場面で、石津がやや無理な状況でシュートし、ボールロストしてしまいます。前節ではこうした場合にはカウンター予防のポジションに居た前ですが、この場面では自身も攻撃に参加していたため、阿部をフリーにしてしまっています。その後、パスを通され、ドリブルにて緩急をつけられ、若干対応が後手になった瞬間にシュートを許してしまい、ゴールを決められてしまいます。

ただ、篠原もコース自体はきちんと切ってあり、また、10回打って一度入るかどうかのシュートであるため、彼ばかりを責めるのは酷だと思います。あんなん普通無理やわ。

プレス位置の変更(後半序盤)

これまで自陣近くに侵入する時にスタートしていたプレスでしたが、後半から相手陣内中ごろでのプレス(ミドルプレス)を開始します。

その結果、琉球のSBの位置が下がらざるを得なくなり、さらに、DFラインからのフィードも阻害されるようになり、高い位置でのボール奪取の回数が増え、これにより、前半難しかった中盤を経由する攻撃が可能になりました。その象徴的なシーンが得点の場面です。前がボールを進め、やや前目に位置した重廣が中間ポジションを取りながらボールを受け、ラストパスを流し、フアンマが落ち着いて決める、という非常に美しい流れでした。特筆すべきは重廣のプレーです。この素晴らしさについては僭越ですが自分のツイートで紹介しております。手前味噌ですがご覧ください。

この重廣の素晴らしいプレーを見てほしい。

— ひろりん (@hirori522) June 28, 2020

相手がプレスをかけられないように中間的なポジションを取る

→相手プレーヤーから遠い所へのコントロール

→自分に相手DFが一枚寄ったところでフアンマにスルーパス

パスのボールの置き所も美しい…#avispa#アビスパDAZN部 https://t.co/ATZqyCqBI3

難しいフィジカル管理(後半中盤〜終盤)

後半序盤のプレス位置変更が功を奏して同点に持ち込んだ福岡でしたが、しばらく攻勢に出たあと、後半の中盤ぐらいから運動量が目に見えて落ち始めます。これは、試合中断明けという難しいコンディションと、沖縄の高い温度と湿度という特殊な状況も影響していると思われます。その後に琉球も少しずつ運動量が落ちてきて、互いに最終ラインと前線が間延びした展開となりました。どちらも選手交代により活性化を図りますが、中々落ちたテンションを取り戻すには至らず、タイムアップの笛を迎えることになりました。

総評

今回の試合のポイントは2つです。

・4-4-2の弱点

・プレス位置の変更

まず、「4-4-2の弱点」についてです。

福岡が採用するボランチ2枚、SH2枚の4-4-2は、今回のように相手SBが高い位置を取った場合には、ケアのためにSHが守備に追われることも増え、また、そのことによりマークについても曖昧になってしまいます。さらには、前や重廣のような有能なボランチを擁していても、琉球がやってきたように中盤を省略されてしまえば、その威力を減じてしまうことになります。

また、4バックを採用していることから、前述したようにボールサイドと逆のSBの裏には広大なスペースが発生してしまい、そこを突かれるとサイド攻略を許してしまうことにもなりかねません。

これは4-4-2のシステムにおける半ば構造的な弱点ではありますが、勿論解決方法もあります。それが次に述べる「プレス位置の変更」です。

今節、福岡は後半からプレス位置を変更してきました。これは、もしかすると前半に失点したことも影響しているかもしれませんが、既定路線ではなかったかと思います。後半、相手の消耗が見えた時点で高い位置でボールを奪取し、そこからゴール前を一気に陥れることを意図していたのではないでしょうか。

ではなぜ、プレス位置の変更が解決の糸口となるのでしょうか。まず一つは、「相手SBの無効化」です。前半、相手の両SBに高い位置を取られていた時にはSHが守備に奔走することとなり、後手に回っていましたが、後半は有利な位置を取ることが増えてきました。また、そのことにより相手の全体的なブロックを押し下げることができることになり、前や重廣がボールに触れる機会が増えました。これが福岡が後半盛り返した一つの大きな要因となっていると思います。

ここで、一つ疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。「なぜそれを前半にやらなかったのか?」と。これは推測になりますが、再開直後、そして高温多湿である沖縄の環境という特殊な環境であることが関係していると思われます。つまり、前半より高い位置からプレスを行うことは、激しい消耗の引き金となり、後半の失速を招いてしまうのではないか、ということです。こうした理由から、長谷部監督は、前半は相手を受け流し、後半に攻勢をかける、というゲームプランを持っていたのではないかと自分は推測しています。まあ失点してしまいましたけれど。

結び

今回もここまでお読みいただきありがとうございます。再開緒戦はスッキリとした勝利、とはいきませんでしたが、これまでと違うアビスパの萌芽も感じることができたのではないか、と思います。可能な限り毎試合レビューを投稿していく所存でございますので、これからもお付き合いいただけたら幸甚です。