StaaS(Status as a Service)について

今回は最近話題のClubhouseを題材に「StaaS(Status as a Service)」について書いてみました。是非ご一読ください!

Summary(60秒サマリー)

1分でちゃちゃっと要点だけ知りたい方はこちらをどうぞ👇

・人はステータスを求めており、それがサービスとなりうる

・人はSocial Capitalを最大化させる方法を模索している

・SNSの「いいね」はトークンとして考えることができ、実利をもたらす

・Social Capitalは若者にとって手軽に貯められ、換金できる資産となりうる

それでは本編に入ります!

第一章 StaaSとは

StaaS(スタース)とはステータス・アズ・ア・サービスの略で、直訳すれば「サービスとしてのステータス」となります。SaaSやMaaSに影響を受けているのは明白ですが、表現としては漠然としてます。SaaSではソフトウェアをサービスとして提供するように、承認欲求や自己顕示欲を満たすことができる「ステータス」を提供することがサービスとなり得るとされています。

Clubhouseでいうと「フォロワー数が多いこと」や「あんな有名人と話している」など他者に対して優位に立てる(マウントを取れる)ものがステータスです。ここ数週間の盛り上がりから、すでにステータスがサービスとして成り立つことを証明しています。

またステータスを比較する上でSocial Capitalという概念で定量的に表します(第二章で説明)。

Eugene Wei氏のブログ「Status as a Service (StaaS)」によると、StaaSを考える上での2つの原則として、

・人間は猿のようにステータスを求めている

・人間はSocial Capitalを最大化するための方法を模索する

が挙げられています。Clubhouseを熱狂的に利用するユーザーはステータスを求める猿なのでしょうか。僕にはわかりません。

第二章 Social Capitalとは

Social Capitalはステータスの定量的な表現で、「ソーシャルネットワークにおけるユーザーの資産」です。

Clubhouseでの「相互フォロー部屋」などにみられるユーザーの行動は、Eugene Wei氏の「人間はSocial Capitalを最大化するための方法を模索する」に当てはまっています。

コメント欄やいいねがなくシンプルなプロダクトであるにも関わらず、フォロワー数を表示するのはSocial Capitalという観点で必須だったからでしょうか。

また、Social Capitalは金融資産と同等に扱われている点が興味深いです。以下のような理由から、いかに資産として有用であるかわかってきます。

①互換性がある

・(Social Capital→金融資産) インフルエンサーが高級車を買う。

・(金融資産→Social Capital) Twitterのフォロワーを購入する。

②正しく保管する必要がある

・成功しているSNSは長期的に保管できる仕組みができている。

・Instagramはカメラツールとしてではなく、Social Capitalをストックする仕組み作りが上手かったため他のアプリを圧倒した。

③分散ポートフォリオを組める

・複数プラットフォームを使い分けることでSocial Capitalを有効利用できる。(TikTokからYouTubeへの流入など)

金融資産の少ない若者にとってSocial Capitalはより手軽に貯められる資産になります。若者が新興SNSに飛びつく理由がわかります。YouTuber、TikTokerなど新しいプラットフォームで財をなすのは若者が多くSocial Capitalを金融資産に替えることで生業にしています。

完全に余談ですが、YouTuberが運営するiFundは「Social Capital×金融資産」での新たな取り組みだと思います。(完全なる後付けです。)

投資先をインフルエンス力(Social Capital)を使い支援し、キャピタルゲイン(金融資産)を狙っています。また「インフルエンサー×ビジネス」によってブランドやサービスを生み出し、プラットフォームに依存しないポートフォリオを模索しています。

iFundに興味がある方はお話ししましょう!(こちら)

第三章 Social CapitalとICO

第二章でSocial Capitalと金融資産について話しました。SNSなどのソーシャルネットワークはSocial Capitalの観点で、ICOと比較することができます。ここではICOの説明は割愛します。

SNSを成功させるには成功させるにはPoW(Proof of Work)に応じた、プラットフォーム独自のステータストークンを発行する必要があります。

プラットフォームにPoW(=優れたコンテンツ)を提供する必要があり、それに応じてステータストークン(いいね)を獲得できます。またプラットフォームが成熟するとともに新しいトークンのマイニングは難しくなります。

SNSも暗号通貨も初期は年配の人にとっての嘲笑の対象となります。黎明期からいかに資産を積み上げられるかが億り人への鍵となるでしょう。プラットフォームとしてはSocial Capitalを生成するだけでなく、ユーザーにとっての実利を提供できる必要があります。

第四章 ソーシャルネットワーク成功の3要因

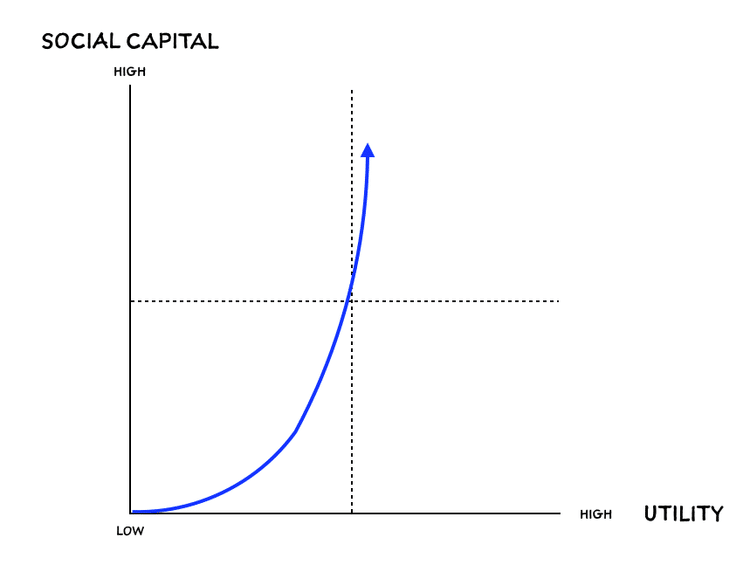

SNSを解剖する上で「Social Capital」、「実用性」、「エンターテイメント」と3軸に分けることができます。

この3軸において「HIGH」であれば、サービスとして成功に近づくと考えられています。

またその中でSocial Capital理論として、特に重要な「実用性」と「Social Capital」で紐解いていきます。

「実用性」軸

これは比較的簡単でツールとしての便利さに依存します。zoomでの画質、TikTokのフィルターなどがこれにあたります。Discordは実用性の面で他サービスを圧倒して、コミュニケーションツールとしての地位を築いたようです。

Clubhouseも音質いいですね〜

「Social Capital」軸

この軸は大変難しいです。Social Capitalという定量的なものをユーザーにみせ、どのように追ってもらうかを作り込む必要があります。「フォロワー」、「いいね」、「アルゴリズム」などこれを設計するには変数が多く絶対的な正解がありません。また一部の文章には起業家や投資家などは一定の地位(金融資産)がある白人男性が多く、Social Capitalの本質を理解しにくいともありました。

資産に対してpoorな状態のユーザーの視点を持ち、サービスを設計する必要があるようです。

この2軸(「エンターテイメント」を含めると3軸)で既存のSNSなどを見ると、サービスの思想含めより面白く感じます。

第五章 既存サービスの分析

第四章であげた理論に基づき既存サービスの成長曲線を分析していきます。

「実用性」→「Social Capital」

Instagramがこれにあたります。フィルターは当時は画期的な機能で写真アプリとして重宝されました。その中で写真をストックしユーザーにステータスを与える仕組みにして成長をしていきました。このようなサービスが健全に成長を続けるためには、実用性を加え続ける必要があり、当サービスではコマースと言えるでしょう。

「Social Capital」→「実用性」

日本人にとって馴染み深いサービスではWikipediaがこれにあたります。ウィキペディアンと呼ばれる有志の記入者は、コンテンツを作ることによりステータスを得ることができました。Social Capitalを軸にユーザーが増えていき、記事が溜まることで実用性が出てきたサービスです。

「実用性」はあるが「Social Capital」がない

Skype、Zoomなどのツールとして利用されるサービスがこれにあたります。実用性によるネットワーク効果のみでの勝負はとても過酷なものになります。特にコピーすることが可能なデジタルの世界で参入障壁を築くのは困難です。

「Social Capital」はあるが「実用性」が少ない

Facebookがこれにあたると考えられていますがいかがでしょう。確かに他のサービスよりは実用性がない気がしますが...

Clubhouseは今後どのような曲線を描いていくでしょうか。この観点で見るとかなりうまく設計されてるのが、じわじわ分かってきました。

第六章 まとめ

「StaaS(Status as a Service)」について、Clubhouseを題材にして考えてみましたがいかがだったでしょうか?個人的にはSocial Capitalという概念を知ることによって、サービスにおけるユーザーの動機が言語化しやすくなりました。

不明点や原文との解釈の違いなどあれば是非教えていただきたいです!読んでいただきありがとうございました!