自分とサッカーとのかかわり①(中学時代のコーチとの出会い)

こんにちは。

note3日目に入りました。

超インプット型人間の僕がアウトプットと備忘録と共感者や助言者を得るために始めた自分の信念ややりたいことを示すnoteです。

まずは自分自身の過去をまとめるところから始めています。

自分の過去をまとめているにあたり、感じたことがあります。(今「かんじた」を変換して「カンジタ」が出てきました。さすが体育科が使うPC。)

それは、自分語りほど、他者がみていてつまらないものはないということです。

その要因は、「『前提』の共有ができていないから」だと感じます。

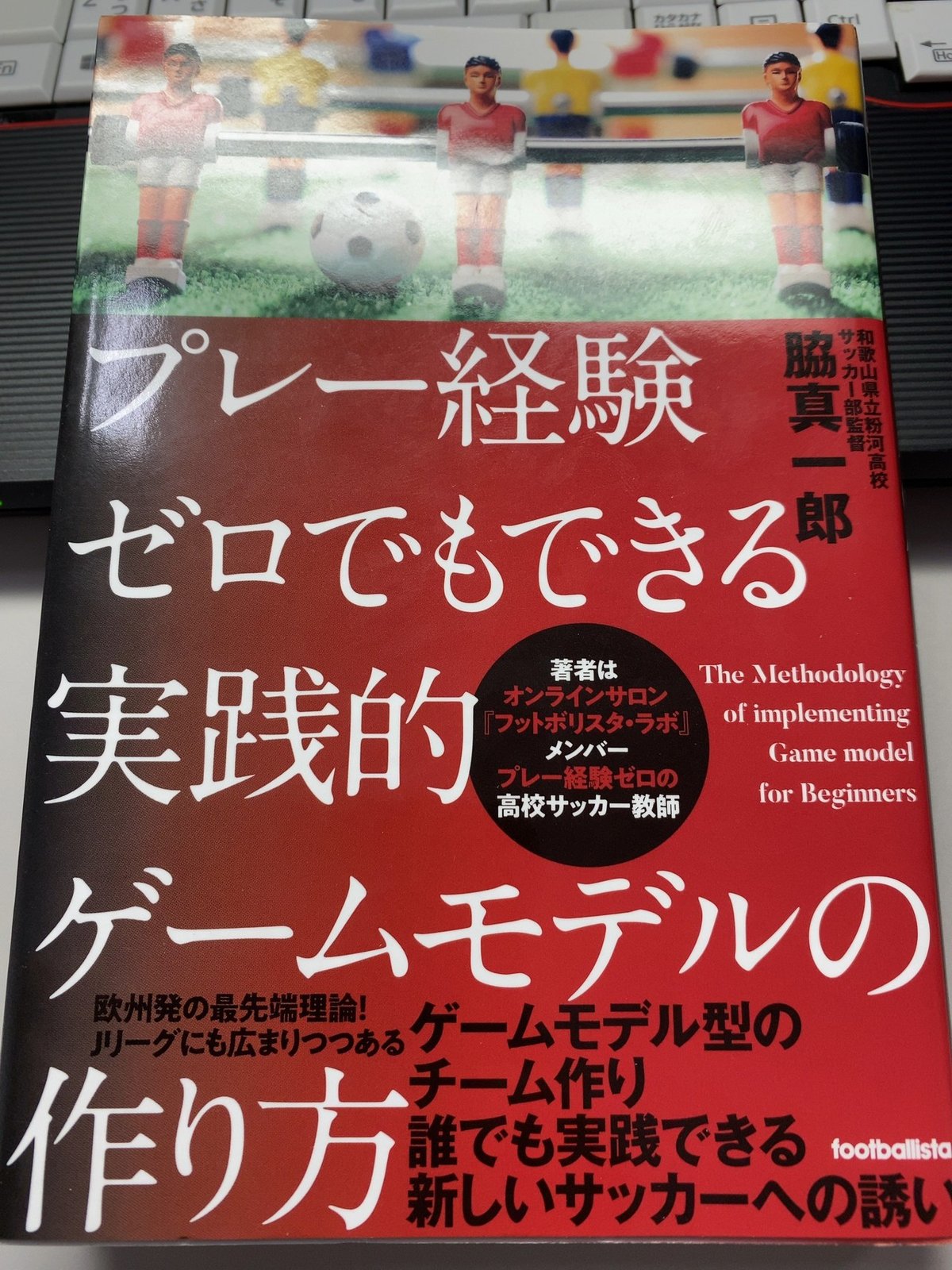

和歌山県立粉河高校サッカー部監督の脇さんという方が書かれた本(まだ読んでいる途中ですが)の中に、「前提」を「共有」する話がありました。詳しくはご購読ください笑。

コミュニケーションは双方向に行われるものであり、一方的に行われるものではない。

これがとても心に残っています。

話が脱線しそうになりましたが、このnoteという場で共感者や助言していただける人を探すにあたり、自分のやりたいことや信念という「前提」を明確にし、他者にも分かる「共有」できるものにすることを意識しながら書く必要があるなと再認識しました。

ですから、私の過去について、ターニングポイントというか、自分の人生に大きく影響を与えてくれたようなことをここでは書きたいと思います。ほかのことに関しても自分にとって財産であることは間違いありません。ただ、ここで書くことを限定する必要性から、書くことを絞っていきます。

さあ、ここからが今日の本題です笑。

中学時代、当たり前のように中学校に行ってからもサッカーを続けていました。この年代でサッカーをやめる選択肢はなかったと思います。迷いすらありませんでした。これは僕にとって「当たり前」のことでした。

そして、中学は小学校の時のジュニアチームからそのままジュニアユースへ(これに関してもいろいろあったけど、省略で笑。)。

そこで、元Jリーガーのコーチと巡り合いました。

Jリーガーという職に憧れていた私にとって、そのコーチの発言ひとつひとつに刺激を感じていました。

その人が常に言っていたことは、

「常にテーマを持って。努力を惜しまずに。」

でした。

自分の人生、そんな立派に語れるほどのものではありませんが、この言葉は今でも私の胸に刺さっています。

何に取り組むにあたっても(この場合、サッカーのトレーニングにおいてですが)目的意識を持ち、それを理解して努力していく。そう解釈しています。

私は中学校の頃、DFとボランチという守備的なポジション(現時点での自分の解釈だと守備的なポジションという表記は語弊がありますが)をやっていました。

それなのに、足は遅い、ボールを止める蹴るの技術は低い。

サッカー選手としてとても非魅力的な選手でした。ちなみに止める蹴るに関しては問題視もしていなかったことがのちのサッカー人生に大きな足かせとなっていまいます。。。

それよりも深刻な課題として、「足の遅さをどうカバーしていかなければいけないか」という問題がありました。

そのコーチは僕みたいな能力の低い選手に対しても真摯で、課題の解決に向き合ってくれました。(結果足が速くなった!みたいなハッピーエンドにはなりませんでしたが・・・すみません・・・)

このコーチがしてくれたこと。

僕の解釈ではこうです。イメージ的に女子に多い励ましや慰めのような「大丈夫だよ!」ではなく、

「こうしてみたら?」

「ボールが来る前に何をしている?」

「俺がプロの時のDFはこんなことしてたぞ」

「俺がFWとして嫌なDFはこうだったな」

などと、「解決に向けて背中を押してくれた」こと。

これが僕の中での刺激となりました。

私がいつも(そろそろ終わりにしたいけど笑)志願書に書くことがあります。

「目標に向かってチャレンジする子どもたちの背中を押していきたい」

これはこのコーチとの出会いが大きく影響しています。

「背中を押す」ということは単なる「がんばれがんばれ」ではなく、解決に向けた「本気の支援」という意味です。

このコーチとは残念ながら連絡が取れない状況にあります(連絡先がわからないだけで、収容されているとかではないと思います笑)。

いつか自分が自分で納得のいく人間になれたときに、あなたのおかげでここまで来れたということを感謝の言葉にして伝えられたらと思っています。

自分語りが長くなってしまいました。

次はどこまで書こうかな。選手としての引退、関わり方が変わったところあたりでしょうか。

今日はこの辺で終わりにしたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。