新体力テストの記録入力はGoogleフォームでいいんじゃない?って話。 縦割り活動と校務DXの実践例

1. はじめに

こんにちは、小学校働く「ささ」です。学校の仕事をパソコンやタブレットを使ってワクワクする方法を紹介しています。働き方にも◎ですよ。 いろいろなICTのテクニックなどがありますが、やはり学校現場で煩わしいのは(紙)との戦いだと思っています。

Googleフォームの存在を知ってから私の校務DX熱は大いに高まったのですが。

https://x.com/zawasasa/status/1860601029580194000

学校DX、校務DX。「フォーム」がおすすめ。

— ささ (@zawasasa) November 24, 2024

例えばGoogleフォームなら新体力テストの結果を子どもたちに入力させれば、記録の転記入力いらずで働き方にも◎

GASを使えばデータの並び替えも全自動。プログラミングよくわからなくても「マクロの記録」すれば手順を自動化できる。

くわしくはリプ欄↓ pic.twitter.com/9gF3FEsS1w

今回は、体力テストの記録をもっと簡単に入力できるようにした例を紹介します。今までは、全学年分の記録をパソコンに手入力していて、とても時間がかかっていました。県に報告するときは、間違いがないように特に気をつける必要がありました。

業務デジタル化に関心ある先生方、Google Form試してみては?身体力テストのデータ入力自動化で作業時間削減の可能性。こどもが直接入力、自動集計、GASでの並べ替えが魅力。

— ささ (@zawasasa) October 19, 2024

無論最終チェックが必要だが、働き方につながる。 pic.twitter.com/Af74qyNIcw

そこで、学校の良い伝統を活かすことにしました。本校では、5・6年生が1・2年生の体力テストを手伝う習慣があります。この仕組みを使って、学校のタブレットとGoogleフォームで記録を簡単に入力できるようにしました。

難しい知識は必要ありません。これから、具体的な方法と大切なポイントを説明していきます。

2. 放課後のデータ入力作業が教員の大きな負担に

勤務校の新体力テストは高学年児童が低学年の測定をサポートすることで、思いやりの心と責任感を育てています。

ただし、データ入力作業には大きな課題があります。

放課後、教員は紙の記録用紙からエクセルシートへの入力作業を行います。1クラス30名で30分、かなりの時間を要します。

さらに、入力時には次の点に注意が必要です

半角・全角を統一する

小数点の位置を正しく入れる

クラスと出席番号順に並べる

この作業のために、入力ミスのリスクが高まります。

そこで、「測定とデータ入力を一体化する」「高学年児童の力をもっと活用する」という2つの視点から、新しい方法を考えることにしました。

3. 高学年児童の力を活かしたGoogleフォームでの入力システム

本校の伝統的な縦割り活動である「高学年児童による低学年の測定補助」を基盤に、効率的な入力システムを開発しました。

5つのステップです。

体育館で高学年児童が低学年の測定をサポート

測定が終了したら、その場でGIGAスクール端末を使用

事前に用意したGoogleフォームに記録を入力

入力データは自動でスプレッドシートに集約

最終的に専用エクセルシートにコピー&ペースト

この方式では、データを一度だけ入力すれば完了します。従来の「測定→紙の記録→教師がエクセル入力」という複数回の入力作業が不要となり、転記ミスも激減しました。

高学年児童も、測定補助に加えてデータ入力という新たな役割を担うことで、より積極的に活動に参加するようになりました。

当初心配していた体育館のWi-Fi接続も、ネットワークの自動切り替え設定により問題なく運用できています。

4. 入力ミスを防ぐGoogleフォームの設定と工夫

Googleフォームで最も大切なのは、正確なデータ入力を確実にすることです。体力テストの大切な記録を扱うため、入力ミスを防ぐ仕組みを作りました。

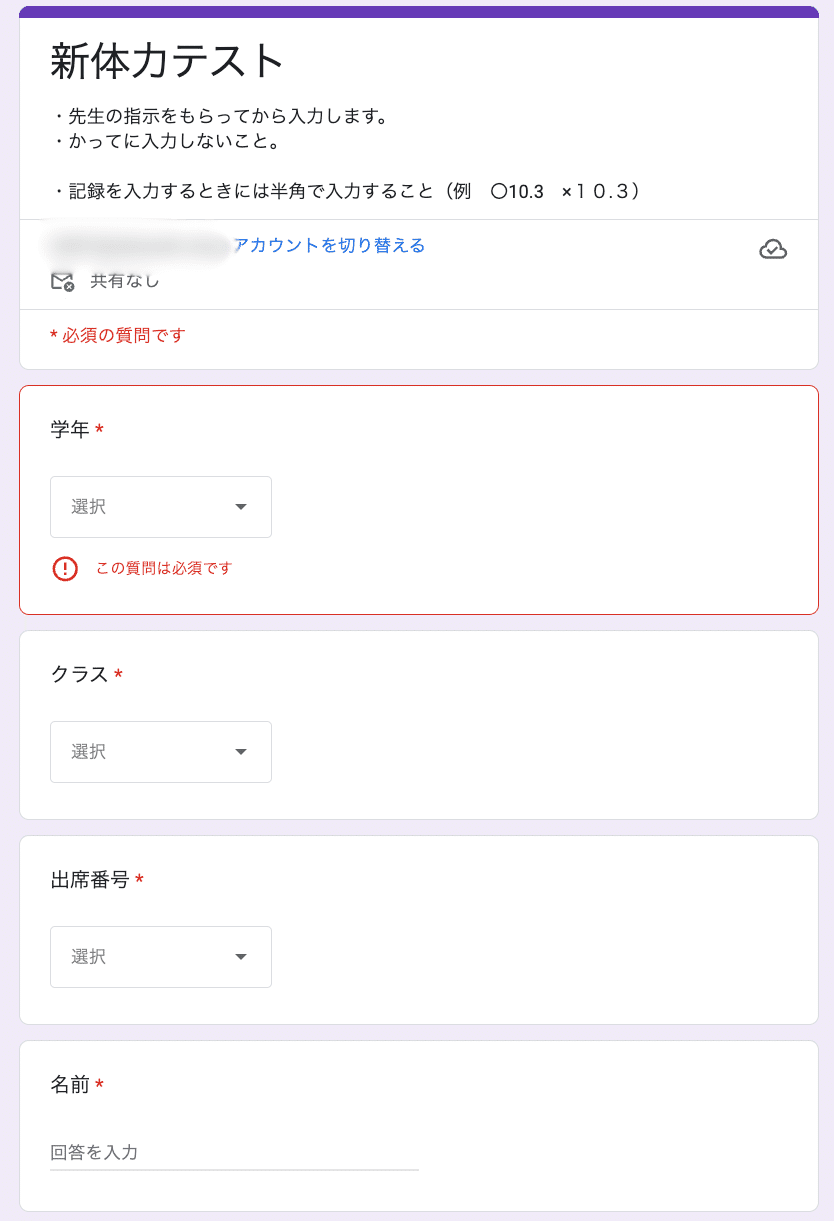

フォームには以下の基本項目を設定しています。

学年(プルダウン形式)

クラス(プルダウン形式)

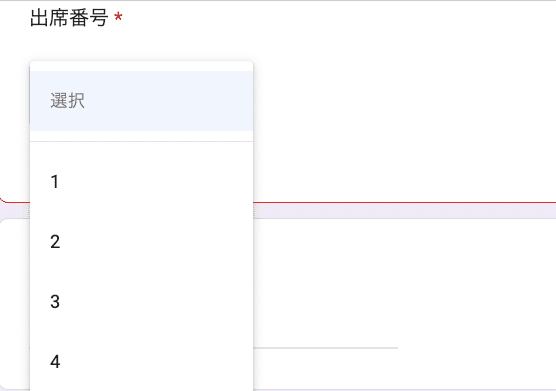

出席番号(プルダウン形式)

児童の名前

各種目の記録

入力者名(高学年児童用)

具体的には、数値以外は入力できないようにし、小学生の握力として適切な範囲を超えた場合は警告が出るようにしました。

今回は50回までとする。

30秒間に123回はありえないですよね。

クラスと出席番号は選択式にして、入力の揺れをなくしています。

最後に、入力者名を必ず記入するようにしています。理由は2つあります。

入力した児童が責任を持って取り組めるようにする

内容を確認する必要がある時にすぐ対応・確認できる

これらの工夫で、データを正確に、スムーズに入力できるようになりました。高学年児童も、エラーメッセージを見て慎重に入力するようになっています。

5. フォーム送信と同時に自動整列 - GASによる作業効率化

Googleフォームに入力したデータは自動でスプレッドシートに集まります。ただし、全校児童のデータが1つのシートに入るため、クラスごとに整理する必要があります。

そこで、GoogleAppsScript(GAS)を使って並び替えを自動化しました。難しそうに聞こえますが、実際の作業を記録するだけなので簡単です。

具体的な手順は以下の通り

スプレッドシートで全ての列を選び、次の順番で並び替えます:

学年

クラス順

出席番号順

タイムスタンプ順(重複回答の対応用)

この作業を「マクロの記録」機能で保存します。拡張機能から「マクロを記録」を選んで実行し、終わったら「記録の停止」を押すだけです。

次に、この作業を自動で行うよう設定します。拡張機能の「GoogleAppsScript」を開くと、記録した作業内容が表示されます。

左側の時計マークから設定画面を開き、「トリガーを追加」で回答が来たら自動実行されるようにします。

これだけです。

試しに1件送信すると、データが届くと同時に自動で整理されます。もう手動で並び替える必要はありません。

6. 作業時間の大幅削減と、予想以上の教育効果

新しい仕組みを使ってみたら、とても良い結果が出ました。特に先生の仕事が減り、子どもたちの学びも深まりました。

先生の仕事時間が大きく減りました。今までは放課後30分もかかっていた入力作業が、ほとんどなくなりました。

測定したらすぐその場で入力できて、あとは簡単なコピー作業だけです。この時間を子どもたちのために使えるようになりました。

記録の正確さも良くなりました。二度手間がなくなり、その場ですぐ確認できるからです。入力制限も付けたので、間違った数字は入らないようになりました。

子どもたちにも良い効果がありました。高学年の子どもたちは、低学年の測定を手伝うだけでなく、記録入力も任されて、責任感が強くなりました。自分から進んで取り組む姿勢が見られます。

タブレットの使い方も上手になりました。入力作業を通じて、タブレットを「大切な記録を入れる道具」として使う経験ができました。これは情報を扱う力の成長にもつながっています。

このように、先生の仕事を減らすだけでなく、子どもたちの成長にも役立つ取り組みになりました。私たちが期待した以上の良い結果が出ています。

7. 他の校務でも活用できる汎用的な仕組み

体力テストの仕組みは、他の学校の仕事にも使えます。「その場で記録を入れる」「自動で整理する」「まとめる」という ワークフローは、色々な場面で役立ちます。

例えば、欠席の連絡フォームなど、ちょっとした工夫で学校の仕事が楽になります。今までのやり方を少しずつデジタルに変えていくことで、先生方の働き方改革につながります。

この仕組みを使うときは、次のことに気をつけましょう

小さく始める 体力テストなら、まずは1つのクラスから試してみる。使いながら改善点を見つけて、少しずつ広げていきます。

今までの良いところを残す 今回は、上級生が下級生の面倒を見るという良い伝統を残しながら、新しいやり方を加えました。デジタル化が目的ではなく、教育をより良くすることが大切です。

簡単な仕組みにする 難しい設定が必要な仕組みは続きません。誰でも使える、分かりやすい仕組みを作ることが大切です。

このように気をつけることで、学校の仕事がもっと効率的になっていくはずです。

校務デジタル化に興味ある先生はGoogle Form活用がおすすめ。身体力テスト記録管理が効率化され、作業時間短縮の可能性大。生徒自己入力、自動集計、GASで並べ替え。導入校では入力負担軽減、データ精度向上の報告も。いいよー

— ささ (@zawasasa) October 19, 2024

8. 小さな工夫から始める学校のDX化

今回は体力テストの記録を入れる作業を改善した例をお話ししました。この取り組みから分かったのは、学校のデジタル化は大きな変更をしなくても良いということです。

学校にあるタブレットとGoogleの基本的な機能を使うだけでも、十分に仕事を楽にできます。また、上級生が下級生の手伝いをするという日本の学校の良い伝統と組み合わせることで、より良い実践ができました。

今回の取り組みで良かった点

その場で記録を入力して、後で書き写す手間をなくしました

間違った数字が入らないように制限をつけました

データが自動で整理されるようにしました

先生の仕事を減らしながら、教育効果も上がりました

上級生が責任を持って自主的に活動するようになりました

難しいプログラミングの知識は必要ありません。大切なのは「この仕事、もっと簡単にできないかな?」と考えてみることです。

学校のデジタル化は、先生が子どもたちとしっかり関われる時間を作るためのものです。このような小さな工夫を重ねることで、より良い教育ができると考えています。

体育の先生方、フォームの導入を考えてみては?

— ささ (@zawasasa) October 20, 2024

身体力テスト業務効率化の可能性あり。生徒の自己記録、自動集計、瞬時の並べ替えが実現可能。マクロ機能で簡単カスタマイズ、使い勝手も良好との声も。

陸上練習申し込み、持久走承諾書、縄跳び記録入力など事例は多数。

体育とDXは相性抜群。