RSGT初参加・初登壇レポート ~RSGT2025とワイガヤ~

KDDIアジャイル開発センター(KAG)の政野(まさの)です.

去る2025年1月8日~10日の3日間にわたり開催された,Regional Scrum Gathering Tokyo 2025 (RSGT2025) に参加しました.RSGTはスクラムの実践者が交流し学びあうカンファレンスで,年に一度開催される非常に規模の大きいものになります.

本記事ではRSGTに初参加・初登壇して感じた点について報告したいと思います.

プロポーザル提出から初登壇に至るまで

今回,自分のチームにおけるATDD(受け入れ駆動開発テスト)の実践事例について登壇しました.その登壇に至る経緯や,当日までの準備について振り返ってみます.次回登壇する人の参考になればと思います.また,下記に当日の登壇資料も掲載しておきます.

ATDDを当初チームに持ち込んだのは,今回の登壇の相方にもなる弊社の高崎(@tonnsamatech)で,私はほぼ入れ替わりの形で後からチームに参画しました.ATDDを実践しているチームをあまり聞いたことがなく(そもそもATDDもあまり知らなかった),実際に体験してみると良い面があったので,社内外に事例を紹介すると非常に有意義ではと思いました.そんな折,チームの飲み会で「RSGTで発表してみたらどうか?」と2人で話し始めたのが始まりでした.ただ,RSGTの登壇倍率は高いことを知っていたので,酒の場でなかったら中々踏み出せていなかったかもしれません.

その後,各自持ち帰って少し内容を考え,プロポーザルの原案をペアプロで書きました.ただ,いざ書いていると言語化できない違和感があったので,社内のOSTでざっくばらんにレビューしてもらう場を設けました.そこでは,発表を聞いた人が何を学べて,その後どういう状態になって帰れるかの「ラーニングアウトカム」が非常に重要である点を学びました.また,ほぼ毎週OSTが社内で開催され,様々なメンバとテーマを持ち寄って話せる場がある有難さを実感しました.

再度ペアプロでプロポーザルをブラッシュアップし,最後は「えいや!」でしたが提出を終え,結果的には採択いただけることになりました.

登壇は視聴覚セッションにも選んでいただき,年末までに資料を提出する必要が出てきたので,計画的に資料作成を進めていきました.定期的に相方と資料作成ペアプロを開催しましたが,いざ資料を作成してみると考えがまとまらない部分が多々ありました.Kent Beckの「テスト駆動開発」やBDD(ふるまい駆動開発)本を読み返したりして,また時には相方と議論して考え方を整理していきました.実際に取り組んだ活動を見える形に整理する大切さも再認識し,登壇することは非常に良い機会になると実感しました.

登壇はカンファレンス期間中の2日目に行い,多くの方に聴講いただき感謝しております.また,発表後に質問いただいたり,その際に弊社の企業ブースにお越しいただいた方もおられ,F/Bをいただけたこと,誠にありがとうございました.

我々がDev.という立場もあり,今回はDev.視点からの内容で登壇しました.一方で,RSGTをはじめとするカンファレンスでDev.視点の登壇はさほど多くないようにも感じます.開催期間中のDiscordで運営のとある方から「RSGTは実践者の会にしたい」との投稿があったり,社内でも「Dev.として実践者が登壇できることを示せてよかった」といった意見もあり,そういった側面でも今回登壇した意義があったのかなと思いました.今後もっとDev.視点での登壇を活性化できると面白いかもしれません.

そんなこんなで,最初はまさかRSGTで初登壇を果たすと思っていませんでしたが,まずはやってみる大切さを再認識したと同時に,共同登壇とすることで不安もやわらぎ,過去の活動を整理しながらお互いに学ぶ機会も得られました.このような形で初めての登壇は,誰かと一緒に行うのも1つの手だと思いました.この場を借りて相方にも感謝します.

本年は相方の高崎共々,ATDDや様々な取り組みを事例として共有し,実践者間で役立てられる情報の発信を継続していきたいと考えておりますので,引き続きよろしくお願いします.

OSTに参加し,テーマを出してみました

RSGTに参加して1つ驚いたのが,OSTでした.登壇準備の際も社内のOSTを活用したお話しはしましたが,OST(Open Space Technology)とは,参加者同士が情熱を持って話したいテーマを持ち寄り,発表されたテーマの中から参加したいテーマのセッションに自由に参加する形式の討論です.

RSGTのOSTで驚いた点が,たくさんの人がテーマが持ち寄られ,想定した枠をオーバーするほどの盛り上がりを見せた点です.

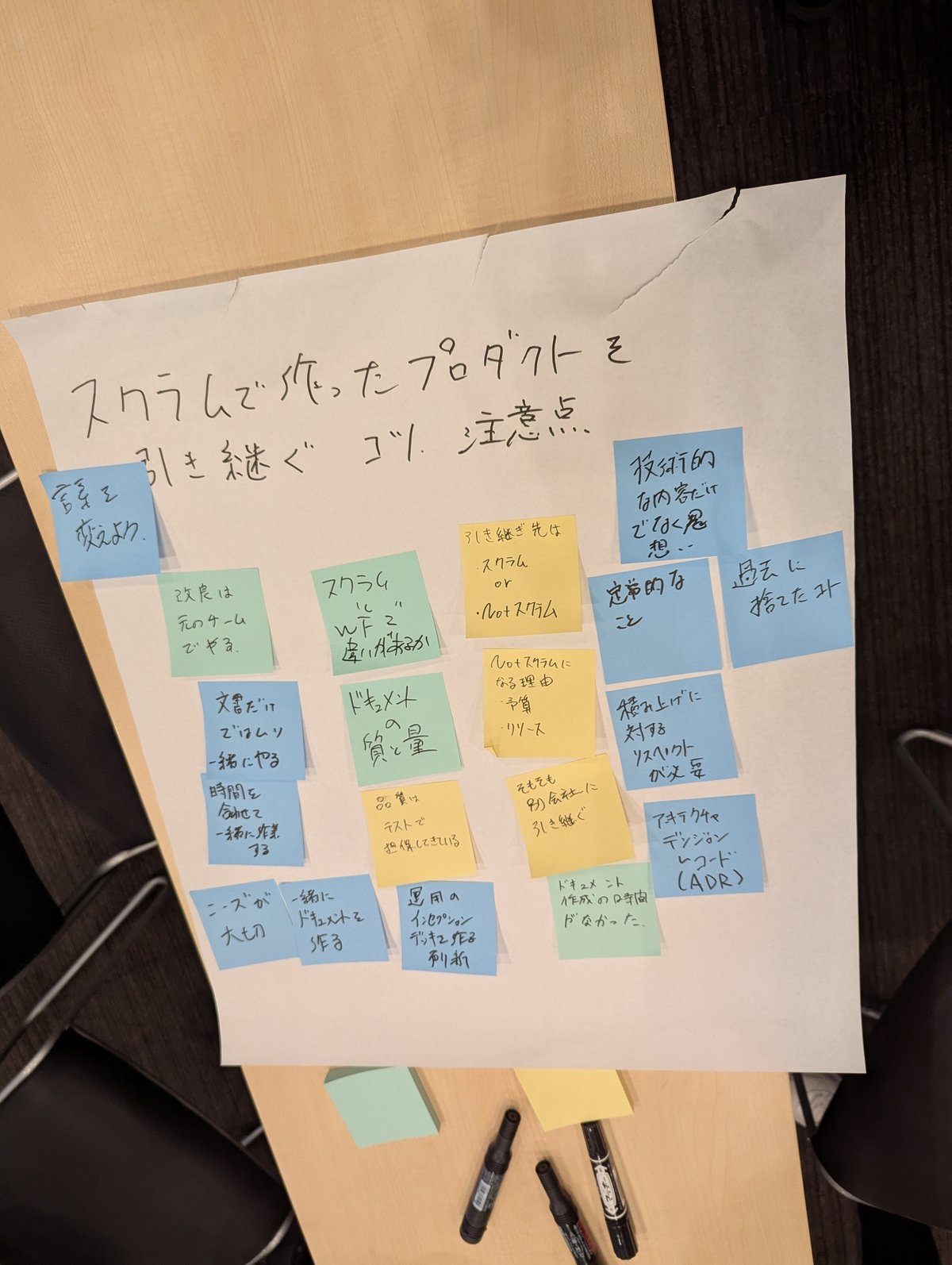

そんな私も「スクラムで作ったプロダクトを引き継ぐコツ・注意点」というテーマを出してみました.背景としては,スクラムで開発を進めた際に,往々にしてドキュメントが少なかったり,チーム内で暗黙知で進める体制であるために,引き継ぐ前提になっていない場合があり,会社判断やチーム事情などで引継ぎが必要になった際に困るのではないかといったことがあります.

実際に得られたF/Bとしては下記のようなものがあり,非常に学びがありました.自身が考えていたことと同じ意見に対しては後押しされたり,あるいは違う視点も得られる貴重な機会でした.

スクラムでも必要ならドキュメントを作っていけばいい.ただし無駄なものは作りたくない

引継ぎ先のニーズが大事.引継ぎ先と同じチームとして一緒に取り組む期間を設けて,ドキュメントも一緒に作るとよい

技術的なことだけでなく,想いや過去に捨てたことが大切だったりする

運用として引き継ぐなら,インセプションデッキを一緒にリニューアルするとよいかも

「引継ぎ」という言葉がネガな気がするので,変えよう

クロージングキーノート

クロージングキーノートは,「ホンダ流ワイガヤのすすめ」の著者であり,ホンダでCITYの車体設計プロジェクトリーダー,フィットの商品開発統括責任者も歴任された本間日義氏のお話しでした.私が元々自動車業界出身であることと,ホンダの二輪を3台乗り継いだ1ユーザとしても,元「中の人」のお話を聞けるのを楽しみにしていました.

著書も拝読させていただきましたが,印象に残るのは「私の考え」を出発点に考える「個発・個着」でした.「私の考え」の中には,本音と建前の2つがあると述べられていますが,ワイガヤで大切なのは本音の方です.ただ,「本音の私の考え」は自信がなかったり,恥ずかしかったり,否定されると傷つくので,公の自分が「私の考え」になってしまうと述べられていました.

この「個発・個着」に対して,これまで自身が何か考えを述べる際には,本音の自分の考えは脇に置いて,何か「正解」を言わなくてはならないと無意識に思っていたことに気付きました.冷静に考えれば「正解」は1つではないことは分かりますが,会社の考え方として「こうあるべき」という部分は少なからずあるでしょうし,アジャイルやスクラム界隈でも何らかの考え方が発信される際に,「こうあるべき」と受け取ってしまうケースがあることを自覚しました.発信側がそういう意図でなかったとしても,周囲が同調すれば「こうあるべき」と感じてしまいやすいのかもしれないです.それを続けているうちに,何かを話すときは「正解」でなければならない,できるだけ世間や会社で「もっともらしい」とされている考えをトレースした方がよいと,錯覚してしまっていたのかもしれません.

2日目の飲み会で同席させていただいた際に,岡島幸男さんや松本潤二さんが「主観・直感」の大切さを語る場面があり,「個発・個着」に通ずる部分がありました.主観を脇に置いて建前の自分をもとにした決断は,失敗した際に後悔を招いてしまうが,主観をベースにしていればそれはないとの趣旨のお話しをされていて,納得する部分がありました.

では,今まで全く「個発・個着」のワイガヤを体現していなかったかというと,必ずしもそうではなく,今回のRSGTの登壇準備はまさに「小さなワイガヤ」であったと気づきました.共同登壇するにあたり,相方と議論を重ねること,社内OSTでプロポーザルについてあれこれ言うこと,それらは凡そ本音で語れていたと思いますし,本間さんの言うスパイラルアップが起きていたのではないかと思いました.それができたのは,登壇が業務とは少し離れた部分の活動だったからかもしれません.

このお話しを受けて,2025年は本業でも「個発・個着」のワイガヤを体現していきたいと思うわけですが,一筋縄ではないかもしれません.本間さんのお話で「お局様」と表現があったように,「高度なルーチンオペレーション」や「経営指標を用いた高度な経営管理手法」の偏重,それによる「管理型のリーダーシップ」は多かれ少なかれあると思います.toCよりtoBの環境は更に顕著かもしれません.ただ,「本音の自分の考え」から始める,これだけは必ず実践しようと決意しました.

「70億のワイガヤが成り立つスマート社会」を,少しでも実現できように頑張っていきたいと思います.

まとめ

RSGT初参加・初登壇ということもあり,非常に刺激的で実りある時間を過ごせました.得られた学びを本業に持ち帰り,よりよい仕事・チーム・会社・社会に繋がっていくように,「参加して良かった」だけで終わらせないことが大切で,身の引き締まる思いとなりました.

来年RSGTに参加してみようと思っている人に対して,もし少しでもお役に立てたのならば幸いでございます.