四柱推命の陰陽五行説とMBTI、ビッグ・ファイブの関係性とは

今回は最近の心理学で性格の特性因子として、MBTIと並んで注目されている主要五因子、通称Big Five(ビッグファイブ:Big Five personality traits, Five Factor Model of personality)と四柱推命の陰陽五行説の相関性について書こうと思います。

ビッグ・ファイブ理論はパーソナリティに関する心理学なので、それと占いとを結びつけるのは畑違いなわけですが、五行や六親の視点でとらえると不思議なほど共通する内容があるように思えます。

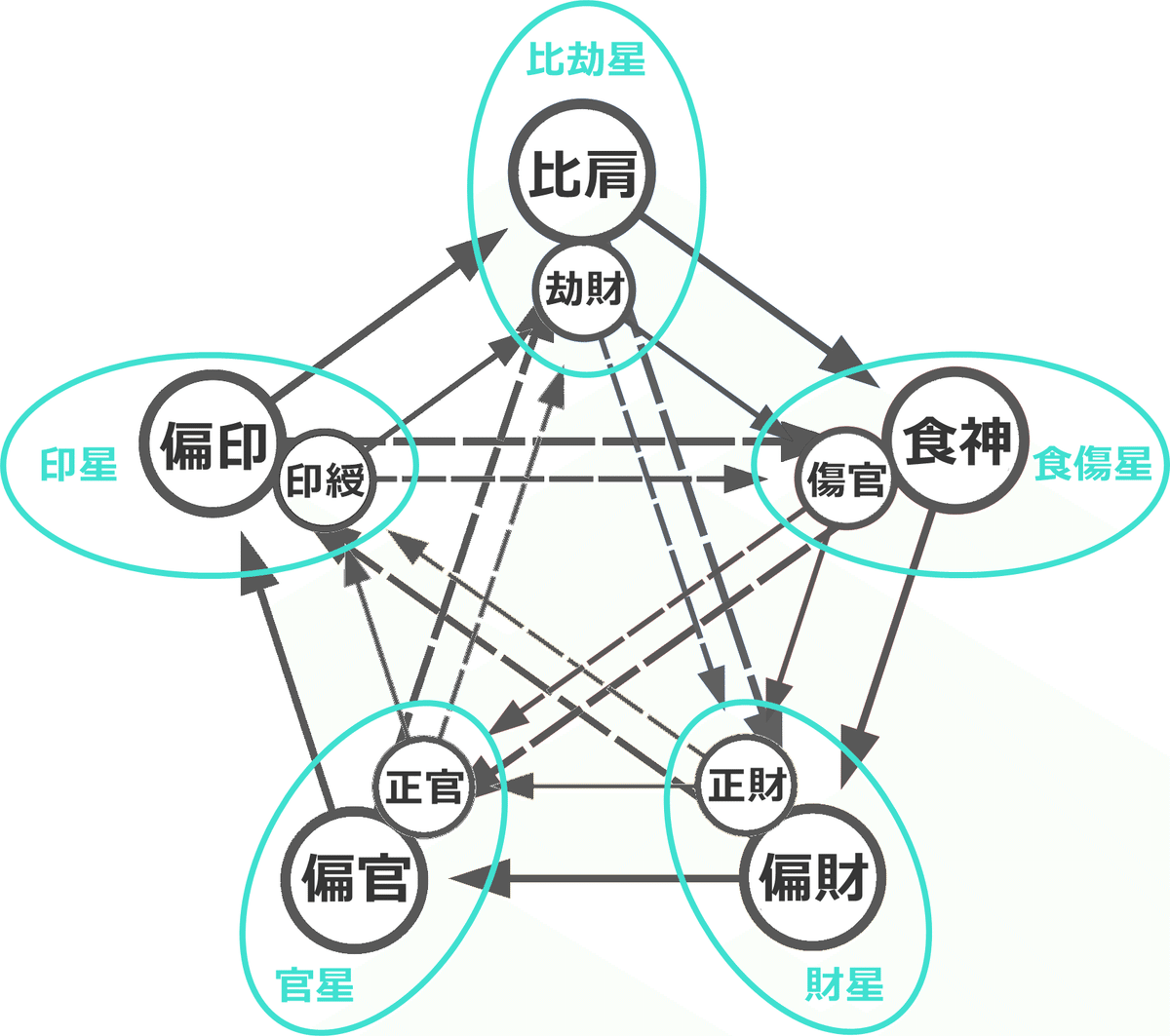

実際に五つの因子を通変星でみてみると

「開放性」=印

「誠実性」=官

「外向性」=食傷

「協調性」=財

「安定性」=比劫

と上手く対応しています。

例えば「誠実さ(他者理解)」(官殺)が強くなりすぎると「安定性(自己肯定感)」(比肩)が剋されることで弱くなります。そこで「外向性(自己主張)」(食傷)の力を借りて「誠実さ(他者理解)」(官殺)とのバランスを取る、と言った具合です。

翻訳によって若干解釈は変わるかもしれませんが、符合するというよりも、四柱推命を参考にしたんじゃないかと思うくらい殆ど同じことを言っている、という感じです。

最近のMBTIブームに伴って注目され始めているユング心理学ですが、じつはユング自身が心理分析を始めるに当たって、ホロスコープや易を始め、各国の神話の共通点を参考にしていた、という経緯があります。そのため、彼の理論は性格判断を基とする現代的な占いのカウンセリング分野においても、多大な貢献をしたともいわれています。

つまり、流行のMBTI診断も元を辿ると

MBTI性格診断

↓

ビッグファイブ

↓

ユング心理学

↓

占星術や五行思想

アプローチが異なるだけで、元々が占いがルーツなんですね。

そもそも、MBTIの理論の元になっているユングの類型論は心理占星術の理論の中にも組み込まれ、星座や天体の象徴に反映されているので、ホロスコープで見た時の人物像とMBTIで出てきたキャラクターの特徴が似ているということは良くあります。

職業や動物など役割を擬人化することで、広く一般社会にも受け入れられたというのは間違いないでしょう。

私HIROKIもユングと同様、干支の象意を見る際に神話の研究を下敷きにして、ユングの提唱した元型の作用と集合的無意識を参照に、心理分析の解析を試みていますが、自分にとって古典派ユングの精神分析論は、ユングと似たようなルート(神話研究からMBTIへ)で学んだ経緯があるせいか、割と取っかかりやすかった記憶があります。

こちらは干支に関しての象意にまつわる記事となります。

注意点

ただし、まず注意すべき点として、MBTI診断で分かる特性はその人の一面にしか過ぎないということに気をつける必要があります。

シャドウとペルソナ(本音と建て前)の概念を抜きにして、心理構造や性格分析を語る勿れ、というのはMBTI批判でよく聞かれる言説です。

全くその通りだと思います。

仮に就職活動にMBTIを採用するとなると、それは自己理解と他者理解のためというより、企業に有利な結果を導くためという「そうありたい」という意識が働いて診断を解答していく「建前の結果」しか見えてこなくなります。

また正確性だけでみれば、ドラクエ3のプロローグにある性格判断のほうが、アンケートよりもゲーム操作での多感的な用いたアプローチを行っているぶん、当たっているのではないか?と個人的に思っています。

四柱推命で説明すれば、MBTIは単一五行のみ、あるいは通変星のみで性格や相性を判断している、ということに言い換えられるかもしれません。

占学側に論ずれば、MBTIは占いを受ける前にアンケートを100問ほど回答させて、「スゴイ当たってる~」と言わせるようなもので、正直狡さは拭えません。

その辺りをご理解の上で、多角的なアプローチの手法の一つとして参考にしてみるとよいと思います。

ビッグファイブと通変星

MBTIの下敷きとなったビッグファイブでは各因子は「~~タイプ」というような“類型”ではなく、数量的な幅のある“特性”として測られます。

例えば、ある人について「外向性がある」と述べるだけでは不十分で、それが“どの程度あるのか”という観点で示されます。

簡単に言うなら、強い外向性や平均的な外向性、弱い外向性といった具合です。四柱推命でいえば、身旺や身弱といったところでしょうか。

逆の見方をすれば、弱い外向性は強い内向性と見ることもできます。それと同じように、調和性や誠実性などの他の因子も、それぞれの度合い(尺度)によって解釈が設けられています。

MBTIの特性は、それぞれが外向性(Extraversion)と内向性(Introversion)、感覚(Sensing)と直観(Intuition)、思考(Thinking)と感情(Feeling)、判断(Judging)と知覚(Perceiving)となります。

この「直観、感覚、思考、感情」は、その順番で四大元素の火地風水に対応しており、初期の分析特性はヒポクラテスの四気質論を下敷きとしたそれぞれの気質から導きだされています。

さて、これをビッグファイブに置き換えてみますと、五因子である各性格特性の「開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向」は「水、木、火、土、金」に対応できます。五行に精通していないとなかなかピンとこないかもしれませんが、それぞれの意象で置き換えてみると良いかもしれません。

もともと東洋思想にも五行があります。易で説明するだけでなく、干支を当てはめることでも読み解くことができるかもしれません。

四柱推命を始めとする命術は、生年月日時からパーソナリティ(性格)に留まらず、そこから運命の機微や盛衰の流れなどを読み取っていくので、そもそも畑違いともいえますが、一方でパーソナリティ研究によると、性格の殆どは遺伝的(先天的)によるものだと言われており、生年月日時&出生地から導き出される情報には、一般に思われている以上に、個人の人生を叙述する多くのデータが含まれているのではないかと思います。

それは易での陰陽や四象や八卦と同じく、潜在的には実に多岐に渡る分野に結びついたシステムだと思うのですが、占いという括りで見られることが主流なため、ほとんど科学的な見地からは考察されることがありません。

しかし、これからは命術である四柱推命と実証を基にしたMBTI分析による体験との両者を組み合わせて活用することで、性格にしても健康にしても運命傾向にしても、それぞれの人の関心に応じて調べていける可能性があると思います。

さらに四柱推命的には当然、身旺身弱から判断される喜忌の視点もあるわけで、それが天秤の重石のようなものとして、ネガティブとポジティブのどちらに傾くかを決める要素になっています。

幸い、四柱推命では五行であれ通変であれ、その変化を逐一見ていくことができるので、個々人の基盤となっているパーソナリティを軸に、時々刻々と変わる振れ幅(偏差)を読むこともできます。

現状は相互の関連性や共通性を調べている状態なので、なかなか統一感のある説明はしづらいのですが、こうした比較文化学的な考察も意外な発見ができて面白いのではないかと思います。

ユングは次の名言を残しています。

人格形成とは自分の生き方を絶対肯定するという、最高に勇気のいる生涯にわたる仕事である。

「性格が運命を作る」という意味では、その時々の運気を測る上でとても重要なファクターとなっていくので、この辺を突き詰めて研究してみるのも面白そうです。

四柱推命を用いた人生相談を受けています。生年月日時と性別、ハンドルネームをご記入の上、相談内容をお送り下さい。(記入漏れに気をつけて下さい)

「人生フォロープラン」ではより踏み込んで、あなたの人生の重要な決断をQ&A方式でサポートします。

より詳細な鑑定や定期的なアドバイスを受けるためにご活用下さい🙏

スキ、フォロー、サポートがあれば励みになります!

いいなと思ったら応援しよう!