【前編】エンタメ業界でのフリーランス保護新法の対応

2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス保護新法)が施行されます。「フリーランス新法」や「フリーランス保護法」と呼ばれることもあります。

この法律は、フリーランスが取引先からの報酬の不払いやハラスメントなどを受けないよう、フリーランスを保護するために制定されました。

そのため、この法律の内容を一言でいえば、フリーランスへ仕事を発注する事業者に、取引の適正化と就業環境の整備を求めるものです。

エンターテインメント業界でいえば、

●ミュージシャンや声優への実演の依頼などを口約束で済ませている

●出版の契約書を、執筆依頼時ではなく出版直前に締結する運用をしている

●クライアントから委託された業務を再委託したクリエイターには、クライアントから報酬が支払われるまで報酬の支払を待ってもらっている

●所属タレントに契約違反があった場合は即時解除できるようにしている

といった場合は、対応を見直す必要があります。

筆者も、フリーランス新法の対応をめぐって、顧問先のクライアントから数々の相談を受けています。

そこで、エンタメ業界で特に注意すべき点という視点で、フリーランス保護新法を解説しようと思います。

前編(この記事)は、とりわけ重要な取引の適正化の観点からの規定についてお話します(後編はこちら)。

この法律の対象となる事業者(定義)

この法律では、以下のような構図になっています。

保護対象:仕事を受けるフリーランス

規制対象:そのフリーランスに仕事を発注する事業者

ただ、この法律で保護対象となっている「フリーランス」の範囲は、一般的にイメージする「フリーランス」と若干のズレがあります。

また、この法律は、仕事を発注する事業者を2種類の区分にわけています。

そこで、まずは定義を押さえましょう。

仕事を受ける側:「特定受託事業者」=フリーランス

この法律で保護対象になっているフリーランスは、法律上は「特定受託事業者」と呼ばれています。

具体的には、「特定受託事業者」(=フリーランス)とは、① or ②のどちらかの事業者の場合です。

①個人であって、従業員を使用していない(雇っていない)

or

②法人であって、その代表者1名以外に役員はいないし、従業員も使用していない

この法律での「従業員の使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。 また、同居の親族を従業員にしている場合は、「従業員の使用」に該当しません。

ですので、たとえば、「7時間勤務のアシスタントを週3で雇用している」というマンガ家さんは、たとえ個人事業主だったとしても、この法律でいうフリーランス(=特定受託事業者)には該当しないのです。

一方、「3時間勤務のアシスタントを週5で雇用している」というマンガ家さんであれば、たとえ法人化していたとしても、その法人の役員がそのマンガ家さん1名だけであれば、フリーランス(=特定受託事業者)に該当することになるので、注意が必要です。

隠れフリーランスに注意!

フリーランス保護新法のお話をしていると、「うちは法人としか取引をしていないから、フリーランス新法は関係ないんですよ」という企業さんもいらっしゃいます。

しかし、お伝えしているように、たとえ法人であったとしても、代表者以外に従業員がおらず、かつ、週20時間以上勤務の従業員もいない場合には、この法律でのフリーランス(特定受託事業者)に含まれます。

たとえば、音楽業界では、小さな音楽制作会社や作家事務所は、役員は代表者1名のみで、音楽クリエイターだけでなく事務スタッフもすべて業務委託にしており、従業員がいなかったり、週数時間勤務のアルバイトだけというところもかなりあります。

ですので、「法人と取引しているつもりが、実は(この法律上は)フリーランスだった」ということが意外とありますので、注意しましょう。

仕事を発注する側:「業務委託事業者」「特定業務委託事業者」

●「業務委託事業者」とは

「業務委託事業者」とは、特定受託事業者(フリーランス)に仕事を発注するすべての事業者が該当します。

そのため、法人はもちろん、個人のフリーランスでも、ひとたび仕事を発注する側になれば、「業務委託事業者」としてこの法律の義務を負います。

たとえば、従業員を雇っていない個人のボカロPは、企業などから仕事を受ける場面では「特定受託事業者(=フリーランス)」としてこの法律で保護されます。

一方、そのボカロPが、ギタリストにギター演奏を依頼するような場面では、ギタリストが「特定受託事業者(=フリーランス)」として保護され、そのボカロPは「業務委託事業者」としてこの法律上の義務を課される立場になるのです。

ただ、(後で説明しますが)フリーランスが発注者にまわる場合に負う義務は「取引条件の明示義務(第3条)」だけです。

マネジメント事務所は業務委託事業者?

タレントをマネジメントしているタレント事務所、作詞家・作曲家をマネジメントしている作家事務所などのマネジメント事務所は、業務委託事業者に該当するでしょうか?

契約上、マネジメント事務所が、タレントや作家(フリーランス)に出演業務や音楽制作を委託するようになっていれば、もちろん業務委託事業者に該当します。

一方、マネジメント事務所によっては、契約の形式として、タレントや作家からマネジメント業務を「受託」している立場という建付けになっていることがあります。

しかし、公正取引委員会などの資料によると、仲介事業者であったとしても、委託の内容(物品、情報成果物または役務の内容、相手方事業者の選定、報酬の額の決定等)への関与の状況等、契約および取引実態を総合的に考慮して、実質的にフリーランスに業務委託をしているといえる場合には業務委託事業者に該当するとされています。

日本のマネジメント事務所は、海外のタレントのエージェントとは異なり、実体としては、タレントや作家に業務を委託する立場といえることが一般的ですので、多くの場合、マネジメント事務所は業務委託事業者に該当すると考えられます。

●「特定業務委託事業者」とは

「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者のなかでも、特に、① or ②のどちらかに該当する場合です。

①個人であって、従業員を使用している

or

②法人であって、その代表者1名以外に役員がいる、または従業員を使用している

非常に緩い要件なので、フリーランスに仕事を発注する企業の多くは「特定業務委託事業者」に該当しますね。

「特定業務委託事業者」は、(無印の)「業務委託事業者」に比べ、より多くの義務を課されることになります。

取引条件の明示義務(第3条)

さて、具体的な義務の内容について見ていきましょう。

この「取引条件の明示義務」は、この法律の最も重要な義務です。

義務の対象者

取引条件の明示義務の対象者は、すべての業務委託事業者です。仕事を受ける側が特定受託事業者(=フリーランス)である限りは、たとえ発注者がフリーランス同等であったとしても、この義務が課せられます。

ちなみに、(無印の)業務委託事業者に課される義務は、取引条件の明示義務だけで、これ以外の義務は「特定」業務委託事業者に課されるものです。つまり、発注者がフリーランスの場合、この法律によって課される義務は、この取引条件の明示義務だけです。ですので、フリーランスの方は、とりあえずこの義務だけ気をつければ大丈夫です。

概要

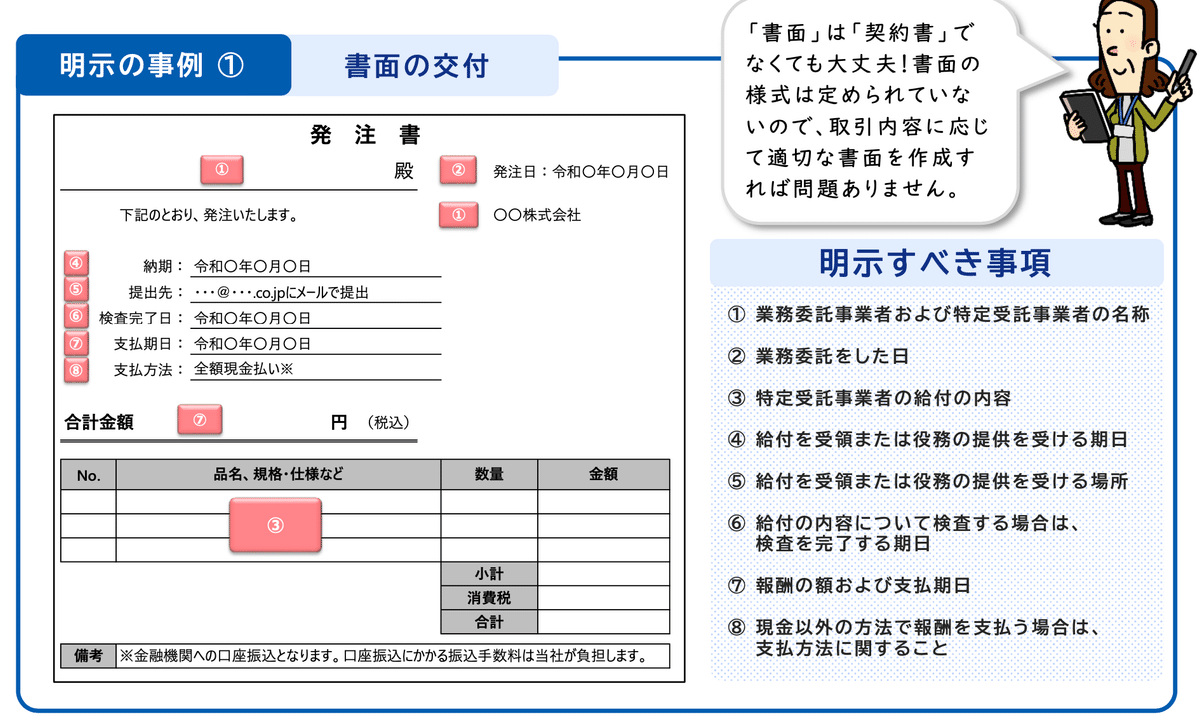

特定受託事業者(=フリーランス)に対し業務を委託した場合は、 直ちに、取引の条件を書面または電磁的方法により明示しなければなりません。口約束ではダメだということです。

電磁的方法とは、電子メール、SNSのメッセージ、 チャットツールの本文に記載する方法や、PDFを添付する方法、明示事項が掲載されたウェブページのURLを共有する方法なども可能です。書面と電磁的方法のどちらにするかを含め、どのように明示するかは、発注者が選択できます。

ただ、SNSのメッセージを利用する場合は、メッセージの閲覧や添付PDFのダウンロードができなくなる可能性もあるため、スクリーンショットを撮る、PDFはすぐにダウンロードする等、きちんと対応を決めておくようにしましょう。

電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、遅滞なく書面を交付しなければなりません。ただし、フリーランスの保護に支障を生じることがない場合には改めて書面を交付する義務はないとされています。

〈フリーランスの保護に支障を生じることがない場合の例〉

・フリーランスのほうから電磁的方法を希望した場合

・アプリ上で取引の全てが完結する場合

明示事項(8項目)

具体的に明示しなければならない取引条件は、以下の①〜⑧です。

①業務委託事業者および特定受託事業者の名称

・・・発注者とフリーランス、それぞれの名称(ペンネームでも構いませんが、誰であるか特定できることが必要です)

②業務委託をした日

・・・業務委託をすることを合意した日

③特定受託事業者の給付の内容

・・・フリーランスに発注する仕事の内容

④給付を受領または役務の提供を受ける期日

・・・いつまでに納品してもらうのか、いつ出演してもらうのか

⑤給付を受領または役務の提供を受ける場所

・・・どこに納入してもらうのか、出演してもらう会場はどこか

納入「場所」については、電子データをメール添付やオンラインストレージのURL共有により納入してもらうような場合は、送信先メールアドレス等を記載すればいいとされています。

⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日

・・・フリーランスに作品を制作してもらって、かつ、納入された作品を発注者側で検査(確認)を行うような取引の場合、「納入を受けて5日以内に検査を完了する」などの期日を定めることが必要です。

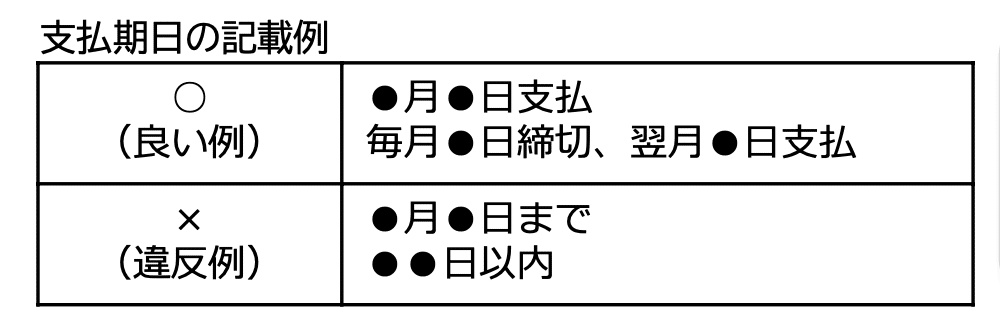

⑦報酬の額および支払期日

・・・支払期日については、「◯月◯日までに支払う」ではなく、「◯月◯日に支払う」と具体的な支払日を特定する必要があるとされていますので注意が必要です。後述する第4条により、発注者が特定業務委託事業者である場合、支払日は、原則として給付受領の日(役務提供の日)から60日以内に設定しなければなりません。

ただ、エンタメ業界では、報酬を印税方式とする取引も多いですね。印税方式のように、金額を明示することが困難なやむを得ない事情がある場合は、報酬の算定方法を明示することで構いません(計算式が明確であることが必要です)。

また、知的財産権の譲渡・利用許諾がある場合は、その対価を報酬に加える必要があるとされています。たとえば、「制作の対価として◯円、著作物の利用許諾の対価として◯円、合計の報酬を◯円とする」「報酬◯円には、実演の対価のみならず、著作隣接権の譲渡の対価を含む」といった形です。

そうである以上、明示の際に、または基本契約書などで、具体的な権利処理の方法を明示することが望ましいです。

⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

・・・金融機関口座への振込送金の方法による場合には、振込手数料をどちらが負担するか(通常は発注者)も記載しておきましょう。

注意点1:「基本契約書」を締結している場合

多くの企業で、フリーランスとの取引にあたり、すべての取引に共通する条件をあらかじめ定めた「基本契約書」を締結したうえで、個別の発注をするという運用がとられています。

その「基本契約書」に、報酬の支払方法や検査完了期日などが記載されていれば、その条件については、個々の発注時に再度明示することは不要ですが、「報酬の支払方法と検査完了日は、◯年◯月◯日付「基本契約書」のとおりです」といった形で、参照元を明示する必要があります。

もちろん、「基本契約書」に記載がない事項(たとえば、今回依頼する仕事の内容、納期等)については、書面または電磁的方法で明示しなければなりません。

また、「基本契約書」に、基本契約が適用される期間(契約期間)が明示されていて、今回の発注がその期間内であることを確認しておきましょう。

注意点2:未定事項がある場合

エンタメ業界では、イベント出演者と出演契約を締結する時点ではイベント場所が未定である等、未定事項があることも少なくありません。

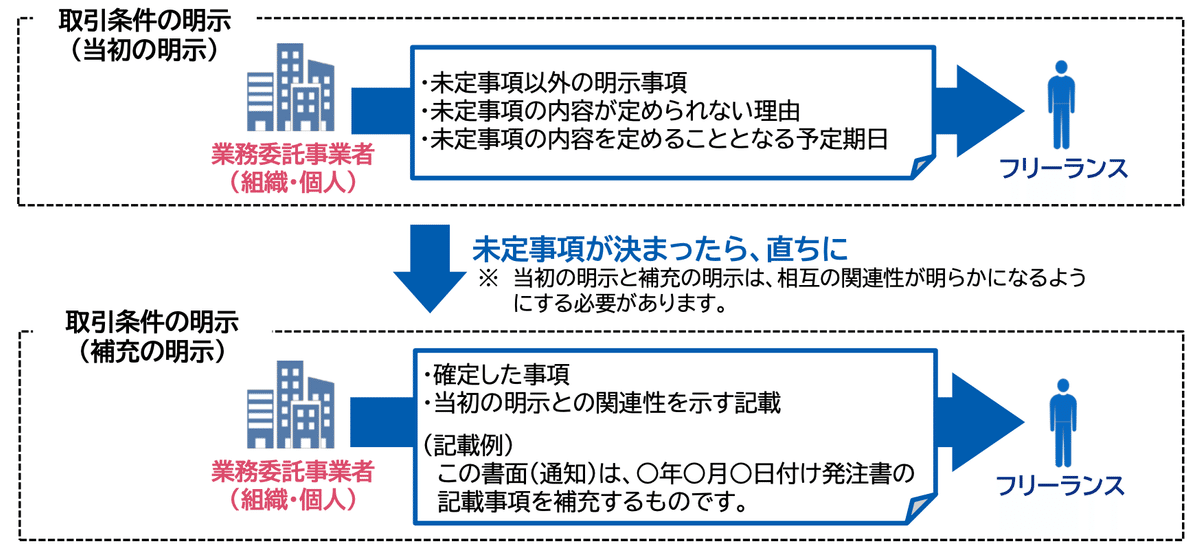

この場合、

・委託時に、その内容が定められない理由と、未定事項の内容が決まる予定日を明示(当初の明示)し、

また、

・未定事項が決まったら、直ちに確定事項を明示(補充の明示)

する必要があります。

実務的な運用例

●行政機関の資料

以下のような明示例が記載されています。

●エンタメ業界では

たとえば、タレント事務所の場合、すべての案件に共通する条件は「マネジメント契約書」などの基本契約書で定めておき、個々の案件についてはその都度タレントと相談している、ということが多いと思います。ゲーム会社などがクリエイターにイラストや音楽の制作を依頼する場合も同様です。

このような場合は、LINE等で以下のように連絡する運用が現実的のように思います。

契約書フォーマット

音楽制作に関する発注については、取引条件の明示義務をクリアできる契約書をこちらで提供していますので、どうぞご利用ください。

期日における報酬支払義務(第4条)

義務の対象者

義務の対象者は、「特定業務委託事業者」です。無印の「業務委託事業者」(つまり、発注側がフリーランスである場合)はこの義務は課されません。

義務の内容

発注者には、以下の2つの義務が課せられます。

①フリーランスから受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めること

②その支払期日までに報酬を支払うこと

注意点1:起算日

何らかの作品の著作・制作をフリーランスに発注した場合、その作品をフリーランスから「受領した日」から60日以内で支払期日を定めなければなりません。「検査完了日」から60日以内ではありませんので、この点は注意が必要です。

演奏・出演などをフリーランスに発注した場合、その演奏日・出演日から60日以内で支払期日を定める必要があります。

注意点2:支払期日の定め方

支払期日は、具体的な日を特定できるよう定める必要があるとされています。具体的には、以下のとおりです。

また、月単位の締め切り制度を用いた支払期日(例:毎月◯日締切、翌月◯日支払)とすることも可能です。

ただし、受領から60日以内に支払う必要があるため、毎月末日締切にする場合は、翌月末日までに支払期日を設定する必要があります。

ちなみに、「毎月末日締、翌月末日払」では、月によっては、当月1日にクリエイターから作品を受領した場合、この報酬を翌月末日に支払うと、受領から61日が経過していることがあります。しかし、この法律の運用上「受領した後2ヶ月以内」ならOKとされるので、問題ありません。

例外:再委託の場合

元委託者から受けた業務の全部または一部を、発注者がフリーランスに再委託するという取引の場合、例外規定が設けられています。

たとえば、A社(大企業)が、B社(零細企業)に対して映像制作を1000万円で委託し、B社がその業務の一部をCさん(フリーランス)に400万円で再委託するとします。

A社のB社に対する報酬の支払が映像作品の納品から70日であった場合、零細企業のB社としては、Cさんから納品を受けた日から60日以内にCさんに400万円を支払うことが難しい場合もありますよね。

ですので、再委託については例外規定が設けられているのです。

具体的には、取引条件を明示する際に、追加で次の3つの事項を明示した場合、フリーランスへの報酬の支払期日は、元委託者からの支払期日から30日以内のできる限り短い期間内で定めることができます。

①再委託である旨

②元委託者の名称

③元委託業務の対価の支払期日

ただし、元委託者からの報酬の支払が遅れたとしても、発注者は、フリーランスへの報酬の支払を遅らせることはできませんので、注意が必要です。

発注事業者の禁止行為(第5条)

義務の対象者

義務の対象となる発注者は、「特定業務委託事業者」であり、かつ、フリーランスに1ヶ月以上の期間で業務委託を行っている場合です。

「1ヶ月以上の期間で業務委託を行う」とは、継続的に具体的な業務を1ヶ月以上委託する場合に限りません。

単発の発注であったとしても、発注日から納期までが1ヶ月以上空いている場合は「1ヶ月以上の期間で業務委託を行う」に該当します。

また、たとえ、年に数回、納期の短い業務を委託するだけだったとしても、契約期間を1ヶ月以上とする基本契約を締結している場合は「1ヶ月以上の期間で業務委託を行う」に該当します。

ですので、多くの特定業務委託事業者は、この義務の対象となります。

禁止行為の内容(7つの行為)

次の7つの禁止行為が定められています。これらの行為は、たとえフリーランスの了解を得ていたとしても違法になるので十分注意が必要です。

1 受領拒否

・・・フリーランスに責任がないのに、委託した作品の受取を拒むことです。発注者の一方的な都合で発注を取り消したり、納期を延期したりして、当初定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たります。

【例】アニメ制作会社が、アニメーターに対して、放送中のアニメの原画作成を委託したものの、そのアニメ放送が打ち切りになり原画が不要になったことから、その原画を受領しなかった

2 報酬の減額

・・・フリーランスに責任がないのに、当初定めた報酬の額を減額することです。

【例】ゲーム会社が、イラストレーターに対して、キャラクターデザインの制作を委託したものの、業績の悪化により制作に係る予算が減少したことから、当初定めた額より引き下げた報酬を支払うことにした

3 返品

・・・フリーランスに責任がないのに、フリーランスに著作・制作を委託した作品を納品してもらった後に返品することです。

【例】広告制作会社が、イラストレーターに対して、広告のイラストの制作を委託し、いったん納品されたイラストを一旦受領したものの、広告が中止になり取引先からキャンセルされたことから、イラストを返品した。

4 買いたたき

・・・フリーランスに業務を委託するに際して、通常支払われる対価に比べ著しく低い金額で発注することです。

エンタメ業界では相場がない取引も多いですが、「買いたたき」に該当するかどうかは、次のⅰ〜ⅳのような要素を考慮して総合的に判断されます。

ⅰ 報酬の額の決定に当たり、フリーランスと十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法

ⅱ 差別的であるかどうかなど対価の決定内容

ⅲ「通常支払われる対価」と当該業務に支払われる対価との乖離状況

ⅳ 当該業務に必要な経費等の価格動向

5 購入・利用強制

・・・正当な理由がないのに、フリーランスに対して、発注者が指定する物や役務を強制して購入、利用させることです(事実上の強制の場合も含む)。

【例】演劇の制作会社が、演劇の出演者に対して、その演劇や自社の制作する他の演劇のチケットを購入させた。

6 不当な経済上の利益の提供要請

・・・フリーランスに対して、金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることでフリーランスの利益を不当に害することです。

【例】ゲーム会社が、音楽クリエイターに対して、ゲーム用楽曲として候補となる複数の楽曲案の制作を委託し、採用した楽曲についてはその著作権を自社に譲渡する契約としていたところ、採用した楽曲に加えて、採用しなかった楽曲の著作権を無償で譲渡させた。

7 不当な給付内容の変更・やり直し

・・・フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、 フリーランスの制作した作品を変更させたり、フリーランスの作品を受領した後にやり直させたりして、 フリーランスの利益を不当に害することです。 発注側の都合で、発注を取り消したり、やり直しをさせる場合には、フリーランスが作業に要した費用をしっかり負担する必要があります。

【例】ラジオ番組制作会社が、放送作家に対して、ラジオ番組の台本の作成を委託し、内容を確認した上で台本を受領したにもかかわらず、取引先の意向により台本を大幅に修正させ、修正作業に伴う追加の費用を支払わなかった。

前編まとめ

以上、この記事(前編)では、フリーランス保護新法のうち、取引の適正化の観点からの規定について解説しました。

何度かお伝えしているように、「取引条件の明示義務(第3条)」はフリーランスが発注者になる場合も課される義務ですし、多くの企業は「期日における報酬支払義務(第4条)」「発注事業者の禁止行為(第5条)」も対象になります。

エンタメ業界でも、これらの義務への対応が必要になってきますので、しっかりと把握していただければと思います。

後編では、就業環境の整備の観点からの規定について解説します。

以下の書籍では、音楽クリエイターや動画クリエイターに必須の法律や契約の知識をわかりやすく解説しています。

また、以下のセミナーでは、ビジネスのための著作権法を動画で一気に学ぶことができます。企業の広報部や法務部の方々、新たに著作権法を学んだり、おさらいしたい方々におすすめです。