Nurse With Wound サンプリングあれ、これ

※(2023年12月大幅に加筆修正)

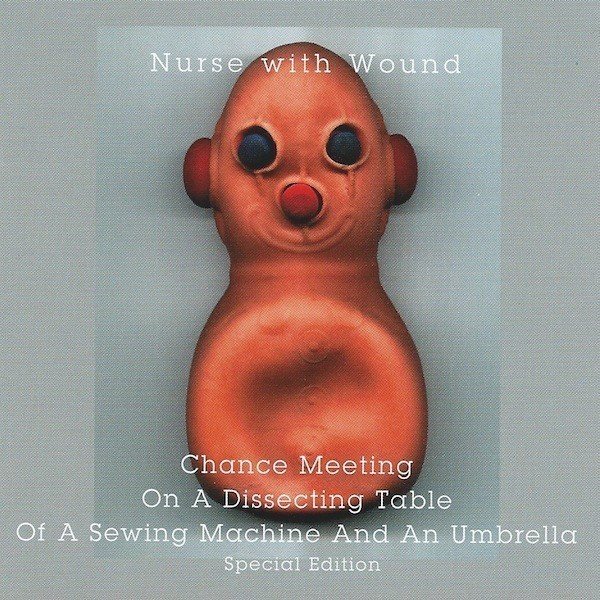

Nurse With Wound(以下NWW)の音楽とアートワークが複雑怪奇極まるところは少しでもカタログを眺めてみればおわかりの通り。しかし、長く接した上でそれらを並べてみると、今度は作品間を繋ぐ共通項というか、NWWを成立させる不文律のようなものが見つけられる。ナンセンスというセンス、あるいはユーモアとも呼べるそれはNWW世界にとっての整合性を担保する。音楽はレコードジャケットの中で鳴っているように聞こえるし、その逆も然り。筆者の中でSteven Stapletonは水木しげるやOddworld Inhabitantsのゲームに並ぶ、(混沌としてるが)確立された世界観の持ち主である。

今回はSteveがサウンドとヴィジュアルの両方で実践するメソッドの一つ、サンプリングの事例をいくつか紹介する。ただ挙げるだけでは無責任なまとめブログと変わらないので、ある程度カテゴリ分けした上で補足もつけた。

※書かれている内容は『ナース・ウィズ・ウーンド評伝』や、同書以前の『FEECO Vol.1』内のSteven Stapletonインタビューと重なっているし、これらを発表した後に判明した事実も追記している。

◼政治的芸術 -20年代と60年代-

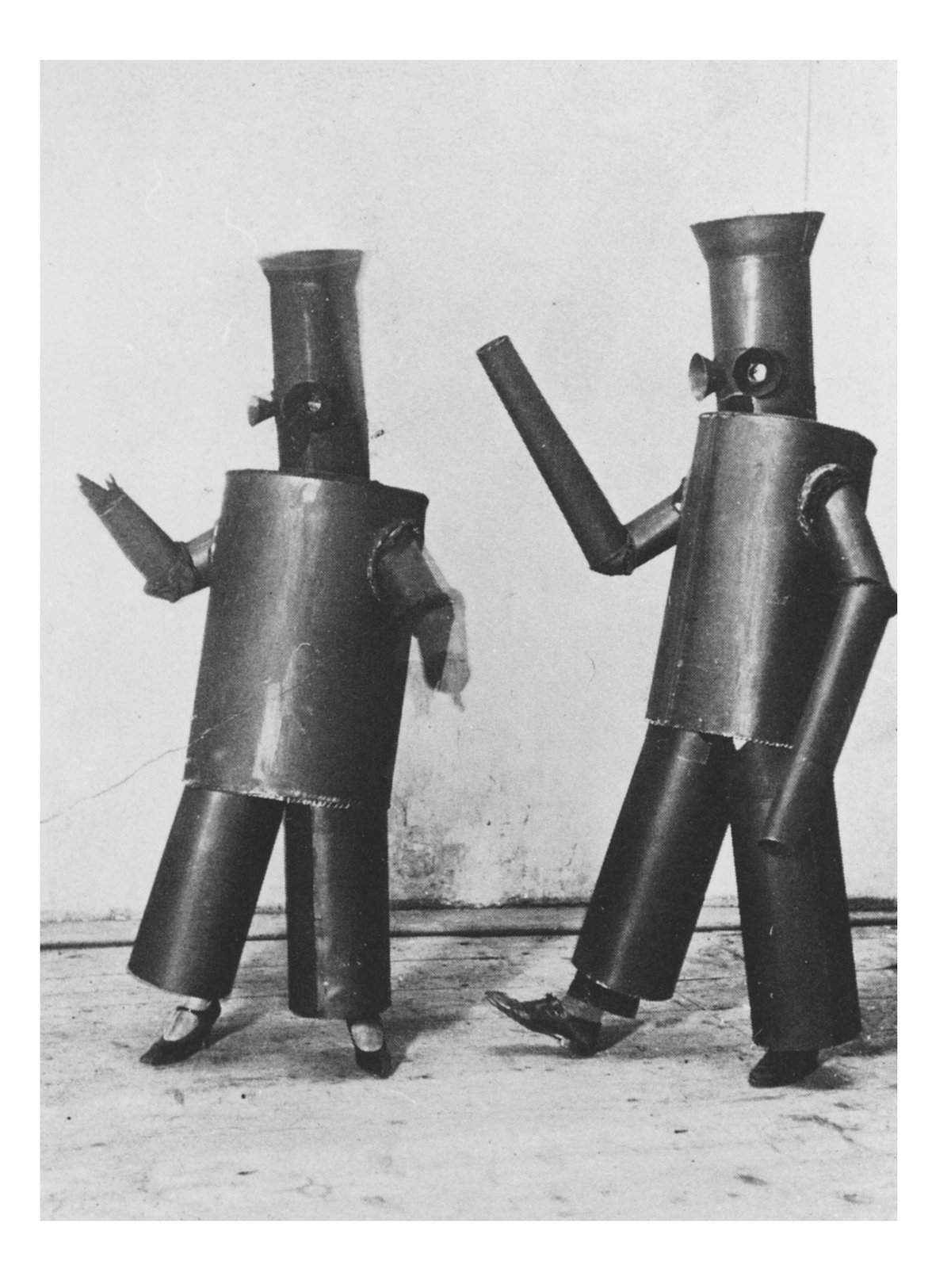

まずは真っ先に名の挙がる参照元たる20世紀初頭の芸術、その中ではなんといってもダダ・シュルレアリスムだろう。何よりもNWWに影響を与えたのは、その破壊的精神だが、そのオブセッションが視覚的表現として明示されることもある。

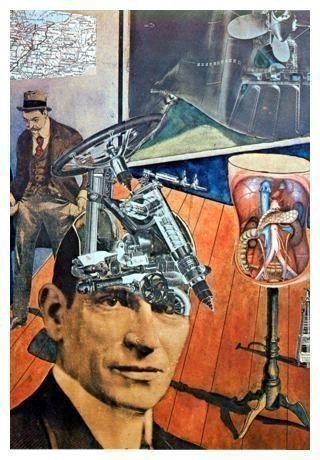

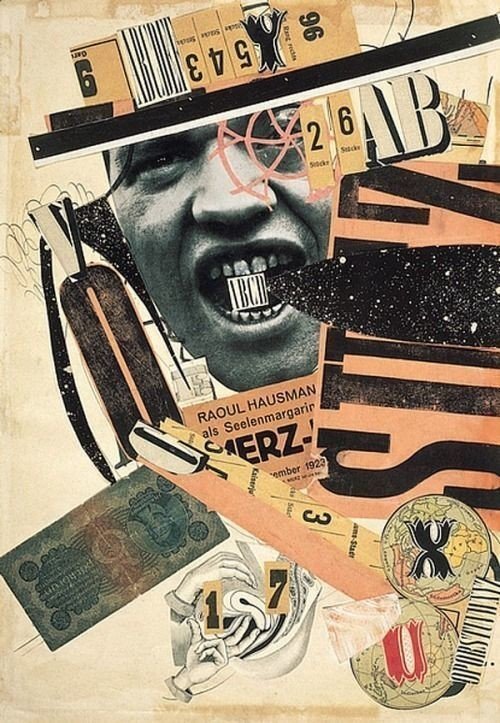

ラウル・ハウスマンの作品はオマージュしたものからダイレクトなコラージュまで頻発する。『Ostranenie 1913』ジャケットが一番有名だろう(ちなみにB面に収録されている曲は「Dada」という)。

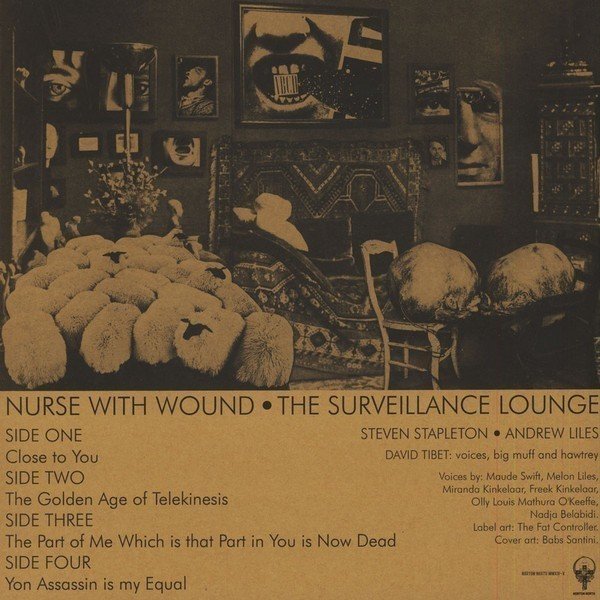

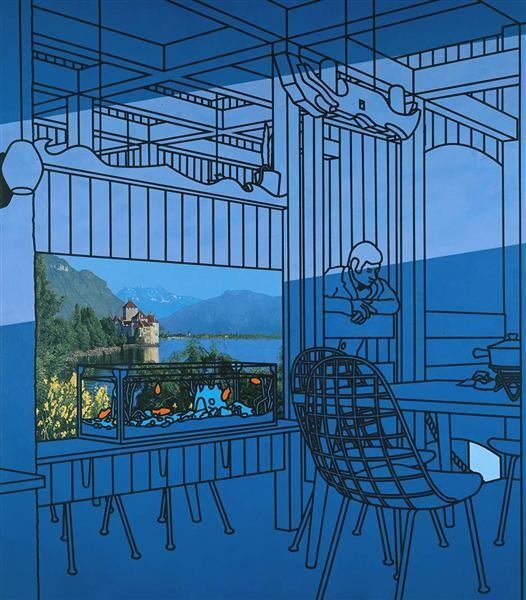

『The Surveillance Lounge』ではハウスマンのコラージュを素材にしているが、よく見ると額縁に飾るように切り取られ列挙されている。Stevenの部屋をそのまま表したような図で微笑ましい。実際に筆者が彼の家へお邪魔した時も、あちこちの部屋に自他問わず絵画や写真が飾られており、当然ダダと呼ばれるものも多かった。

『The Surveillance Lounge』はフリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウが1922年に撮影したサイレント映画の上映会用に作られた音源をベースにしており、その出自がすでに20年代へのリスペクトであった。だからこそ、ひねりを加えることなくダダイストの作品を「素材として」登場させたのだろう。サンプリングのサンプリング、ダダをもダダの対象とするのは一見すると理に叶っているようだが、それではダダ的でなく真面目すぎるところがポイント(?)だ。

追記: 『The Surveillance Lounge』の右下にある、椅子とその上の塊のようなオブジェは工藤哲巳『愛』(1964)のサンプリングだと情報をいただきました。まさかの日本からの引用。

20年代の芸術は尊敬の対象であり、格好の素材であるため、至る所で引用されている。たとえば映画『戦艦ポチョムキン』では作中の有名な大階段のシーンから傷ついた老婆をサンプルしており、その使用先は2ndアルバム『To the Quiet Men From a Tiny Girl』の裏ジャケットだ。ここでは老婆にヘアメイクさえ施している。どういう意味かというと・・・

この他にもFaustの音源を再構成した『Disconnected』(2007 Dirter Promotions)のジャケットにもこの老婆は使われている。さらにNurse With Woundという名を思いついた瞬間にも、Steveと初期メンバーたちの脳裏にこの老婆が浮き上がったそうだ。ちなみに『To the Quiet~』というフレーズは日本のバンド、Toleranceの『Anonym』(1980, Vanity)から引用されている。

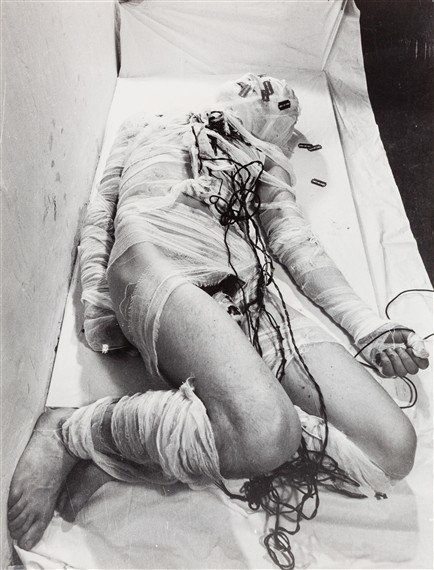

スリーヴ裏面に記載してあるように、表ジャケットはウィーン・アクショニストの一人、Rudolf Schwarzkoglerから着想を得たものだ。ここでは図を省くが、Current 93の『In a Foreign Town』(1997 Durtro)でも、Rudolfのポートレートが素材として使われている。

所謂芸術作品以外にも、ヴィクトリア時代の風景(子供を捉えたもの多し)は、この時代を捉えた写真集などから大量に使われる。自分たちの祖父母の時代の記憶を感じ取るのか、そこには体験していない時代へのノスタルジーがある。Tony Wakefordと作った『Revenge of Selfish Shellfish』(1992 Tursa)、『Creakiness』(1992 United Dairies)、『May The Fleas Of A Thousand Camels Infest Your Armpits』(2012 自主リリース)などがこれに該当する、だろう。推測であるのは、Steve本人の口から聞きはするが、元となる写真を見つけてはいないからである。志が低くて申し訳ない・・・。

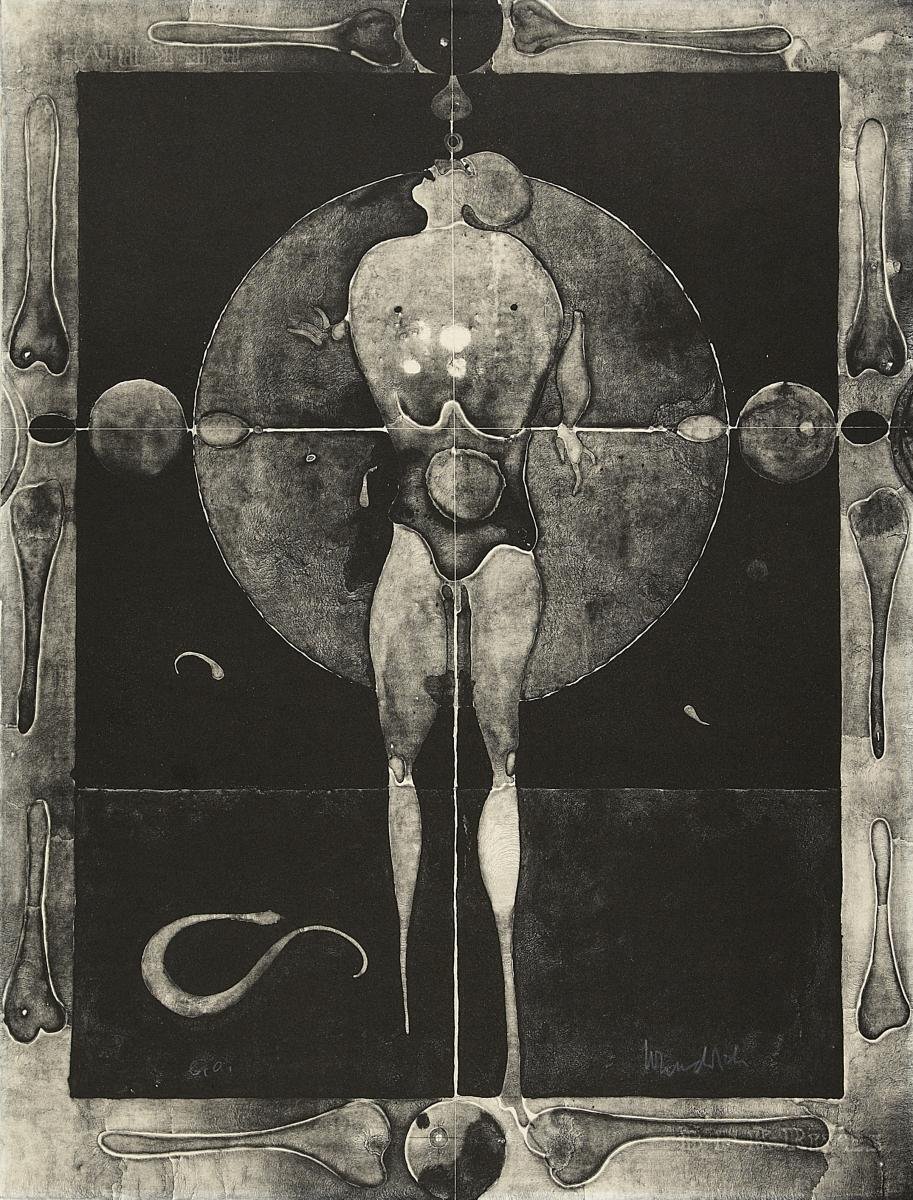

戦後に登場した作家ないし作品の影響ももちろん強い。ここではPatrick Caulfield、Roland Topor 、Bernard Kliban、Paul Wunderlichを挙げてみよう。

意識してタッチを取り入れたのか、あるいはサンプリングか?検証が必要。

Roland Toporの絵はアトリエにもたくさん貼られていたと記憶する。ToporはCOILが12インチにも使用していたので、所謂ポスト・インダストリアルなグループにも愛された作家であった。NWWの場合は、その音楽と精神の両方でルーツとなっている68年前後の左派音楽たちとの結びつきに注目すべきだ。詳しくは下の記事を。

スイス生まれのPaul Wunderlichは有機的な気味悪さのみならず、エロティックな執着をも残す。つまりはSteveを構成するものを有していた先人であった。Steve自身も筆者に「いまだに彼のような絵を描く時がある」と言うほどだが、後年ポップアートの方向へ傾いてからは興味がなくなったようだ。NWW初期の作品や、United Dairiesレーベルのカタログには確かにWunderlich的な絵が確認できる。

『みづゑ』763号(1968年8月号)にはPaul Wunderlich、Max Walter Svanberg(『プレイボーイ』から切り抜いたピンナップなどを使ったコラージュを晩年に発表していたシュルレアリスト)、William Blakeをフィーチャーした、ザ・NWWな内容である。

オマケとしてルネサンス期を例に一つ挙げてみる。拷問を描いた絵画などはNWW以外のインダストリアル・ミュージックのイメージとしてよく引用される題材なので割と当たる。下は18世紀の画家William Hogarth。

Nurse With Wound / The Termite Queen 『Crank / Wisecrack』(1987)

◼ユーモアとエロ

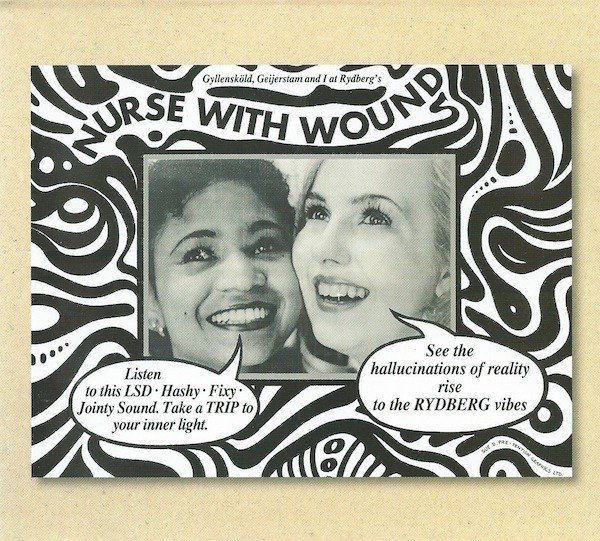

Bernard Klibanは猫の絵で有名だが、Steveにとっては上のような不条理またはアイロニーの戯画が重要である。このセイウチが歌っている文句はNWWの人気作『Sylvie and Babs Hi-Fi Companion』の曲名に使われている。そもそもは1961年にクラレンス・ヘンリーがヒットさせた「You Always Hurt the One You Love」のもじりである。スパイク・ジョーンズがカヴァーしたことでも知られており、幼少期のSteveがラジオから聴いたのはこちらのバージョンだったのではないだろうか。なお『Sylvie~』B面「Great Balls of Fur」もKlibanのイラストからとられているフレーズである。

こうしたユーモアは上に書いたダダ・シュルレアリスムと並んでNWWに欠かせない。NWWが登場した1979年の時点で活性化していたインダストリアル・ミュージックのムーヴメントでは、背徳的なイメージが共通のボキャブラリーになっていた。戦争犯罪や死体の山といった写真にくわえ、ポルノもそこに含まれている。ムーヴメントの中心であったThrobbing Gristle自身のグループ名や、「Something Came Over Me」という曲名にもそれが表れている。またパンクの副産物的に隆盛したボンテージ・ファッションが流行していた影響も強く、NWWのファースト・アルバムも『LATEX and Leather Special』という雑誌からボンテージの写真から起こした絵が使われている。

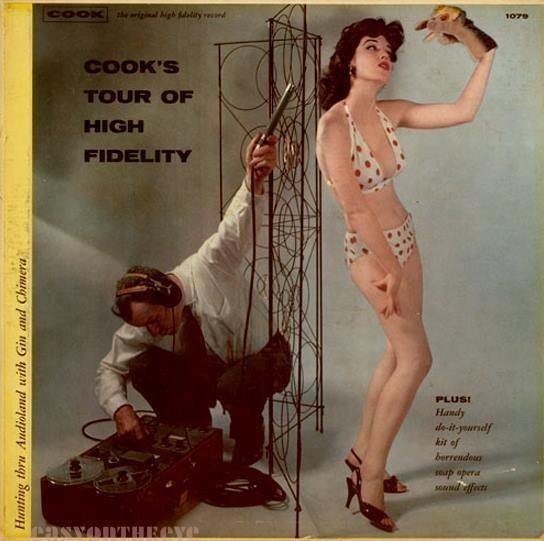

Steveはかねてからエロス、というか少年的なスケベ気質が強かったし、今でもそうである。そのイメージ使用にはThrobbing Gristleのように性的侵犯を暗示させる意図はない。50~60年代では当たり前だった、無意識に男性へと傾いた広告や、チーズケーキ(ピンナップ女優のことをこう呼ぶ)の写真が雑誌や新聞に入り込んでいた時代へのノスタルジーと呼んだ方が近いだろう。これらを片っ端から切り取っては、ヴィクトリア時代、戦場、その他距離も時代も問わないどこかに佇ませる不条理なシチュエーションは水木しげる的であり、上で挙げたスワンベルクにも似ている。

『Sylvie and Babs Hi-Fi Companion』はこうしたモチーフが使われた最初の例で、それまでの(特にインダストリアル好きな)リスナーはさぞ困惑したことだろう。

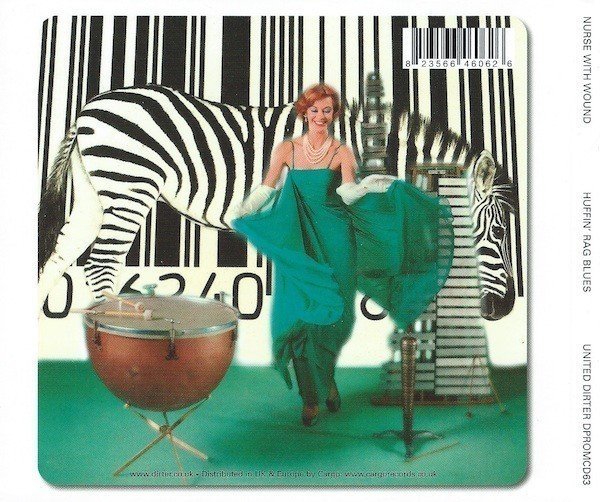

広告やポルノ以外では、RCAやFontanaから出ていたレコード(モンド・ミュージックとして90年代に掘り起こされるものも少なくない)のジャケットからも使われがちだ。

◼音楽的サンプリング

ここからは音楽の話へと移る。なお、これ以降のyoutubeリンクは新しいタブで開くことを推奨します。

現在では少々異なるテイストになっているが、NWWのサウンドと言われて真っ先に連想されるのがコラージュだ。既存の音源を切り取り、オリジナルとは違う機能・文脈を持たせるというメソッドで、それ自体は多くの作り手が実践している。しかし、同時代のアーティストの中でもNWWの構成力は群を抜いている。『Homotopy to Marie』(1982)や『Spiral Insana』(1986 Torso)を聴いてみれば、それを思い知るだろう。

興味深いのが米国西海岸を拠点としていたLAFMSとのつながりである。Steveは79年頃(おそらくファースト・アルバム発表後)にLAを訪れ、Smegmaと接触している。その時に知ったSmegmaとNON(Boyd Rice)のスプリット7インチは、いくつかの声がループしながら延々と重なり音響的モアレを生むものだった。

かたやNWWは80年に「Dueling Banjos」という曲を発表する(United Dairiesのオムニバス『Hoisting the Black Flag』収録)。これはJohn Cageや Nihilist Spasm Bandの音と、米国のコメディアンMike NicholsとElaine Mayによるドラマの一部をミックスして、Smegma的にループさせたものだった。この実験的な音響とキッチュなものの出会いというアイデアは、「Dueling Banjos」に参加していたWilliam Bennett(Whitehouse)が、Robert Ashleyに代表される現代音楽由来の音響実験と、ピーター・キュルテンといった実在の猟奇殺人犯のイメージを結びつけたこと対照である。NWWがインダストリアル・ミュージックのクリシェとは一線を画していたことを示唆する例といえる。

最も有名なループネタは『Merzblid Schwet』(1980 UD) A面による東京キッドブラザーズ『帰ってきた黄金バット』(1971 King Records)からの引用だろう。Steveはレコードの中で女性が何を歌っているのかはわからなかったと話すが、この最も情念的なパートの一つを選んだのは見事というほかない。「Dueling Banjos」のように短い間隔でループさせず、歌を聞かせるかのような使い方をしている点にも注目したい。

Steveが敬愛するFaustは自身の曲でThe BeatlesやRolling Stonesを蹂躙するかのようにノイズまみれのコラージュを施した。NWWが最初のレコードを出す少し前に話題となったThe ResidentsまたはDEVOによる「Satisfaction」のカバーもその同類と言える。しかし、NWWのサンプリングにはそのような反骨精神(Faustの場合は西側の文化に対するそれである)や批評性の気配はない。そこに行き着くまでの足がかりが掴めないのだ。受け手は上で書いたような批評的・政治的意図を見出すことができれば、映画のワンシーンのようなスペクタクルにも出会える。それは思考のロールシャッハテストであり、シュルレアリスム絵画的と喩えるのが自然だろう。

Steveはプライベート用の音楽を多数作る。Jim O'RourkeがRobert Ashleyの模倣であると指摘した「A Missing Sense」(1986 United Dairies)は、元来自分で楽しむために作られたカバーだった。絵画やコラージュと同様に、他者のために音楽を作らないのが第一のSteveなので、気に入らなければお蔵入りにするし、リリースした後でも相応のケジメをつけることがある(81年の『Insect and Individual Silenced』はその出来の不満から、Steve自らマスターテープを焼却した)。そこに関しては妥協しなければ譲歩もしなかった。

90年代にはメジャーな「作曲」方法の一つとなったサンプリングに対して、Steveはstolen(窃盗)と表現したことがある。言葉は強いが、目の敵にしているわけではなく、しかし肯定的ではない。Hateよりはdislikeという感情とすべきだろう。そしてSteveがサンプリングに対して怒りを抱くときは、クラウトロック(ジャーマン・ロック)を引用したものに対するそれであることがほとんどである。Julian Copeが95年にクラウトロック研究本『Krautrocksampler』を発表した時、Steveはこの功績を褒め称えると同時に、当時マーケットにも入り込んで久しくなったサンプリング・ミュージックに苦言を呈した(『Lowest Common Denominator』誌インタビューより)。彼はインタビューの中で「テクノはKraftwerk、アシッドハウスはCluster、そしてStereolabはNeu!からのイタダキだ」と主張している。アシッドハウスについては飛躍しすぎの感もあるが、90年代のリサイクル文化とその受容のされ方の一例である。

同じ頃、StereolabのTim GaneはKlaus Dingerといったサンプル元からも警戒されており(David Stubbs『Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany』より)、最後まで先達との共演は叶わなかった。NWWにも同様の対応を受けており、Ganeはアルバムのプロデュースを依頼するもあえなく断られている。しかし、それでも諦めなかったGaneとSteveの妥協点が「リワーク」で、StereolabのマテリアルをNWWに「再構成」してもらうことで落ち着いた。その結果が『Crum Duck』(1993 Clawfist)で、Amon Düül やFaustの曲を繋ぎ合わせたクラウトロックのパッチワークだった。昨年、筆者がSteveに直接伺ったところ、このEPは「至高のクラウトロック・オマージュ」なのだという。クラウトロックのピースがそこかしこに存在すると同時に、クラウトロックでないのだ。「Animal Or Vegetable (A Wonderful Wooden Reason) 」を聴いてほしい。

この「リワーク」はSteveの作曲(?)を喩えるうえで最もふさわしい表現だ。たとえ原型がないほどに解体しようとも、オリジナルとの比較・差異が立ちはだかる「リミックス」では最初から自由がない。似た理由で彼は「プロデュース」も嫌う。お互いの要望がせめぎ合い、仕事に妥協や忖度が入り込むからだ。彼にとって重要なのは、外からの意思が入り込まないことにある。そうして初めて、手元に揃えたマテリアルを「自分ひとりで」組み上げられるのである(その秘匿的な作業ゆえにNWWの音楽は錬金術的と呼ばれることもしばしば)。『Crum Duck』以降、彼はSunn O)))やSand、そして今年になってからはThe New Blockadersの音源を料理している。

サンプリングに対して立腹気味なSteveだが、そんな本人も自身のレコードでWolfgang Downer「My Man's Gone Now」を(リズム的に)使った実例がある。Clint RuinことJim Thirlwellに歌わせた「Brained」(1984)は、Brainticketのギターリフをそのまま切り取った、実質カバーソングであった。

彼が世間に言いたいのは、「引用するからにはオリジナルを正当に評価せよ」ということだ。Steveがこうしたサンプルを用いたレコードには、大抵オリジナルの作家に捧げる旨がジャケット裏に記載されている。Mute Recordを設立して間もないころのDaniel Millerが「かつてVirginは自分の好きなCANやKlaus Schulzeに酷いことをした」と嘆いたように、古典を徹底的に無視したり、利益のためだけにサルベージする音楽業界へSteveは怒っていた。サンプリング時代の到来はそれを加速させるという危惧があった。

筆者はもはやサンプリングが当たり前の世代なので、Steveの持論とその動機を100%支持できるかと言われたら困ってしまう。そもそも、それらを汲み取れているかというと微妙なところだ。そこにはどうしても世代間のギャップがあり、前提としての経験を共有できていないことから齟齬が生まれる。

一つ確かなのは、彼が言うように埋没している作品に対する正当な評価は必要であり、いつだってそれは急務ということである。現代に行なう意義がある再発(入手が難しいものの復刻、リマスター、資料性に富む文献などを含む)は続けられるべきだろう。

クラウトロックにまつわるエピソードをもう一つ書いておこう。Steveが輸入レコード店を歩き回っては寵愛していたドイツの音楽。その独創性にいち早く気付き、ポップのステージに持ち込んだアーティストがいる。ポストパンク時代のアイコンでもあったDavid Bowie(そして一時期のブレーンだったBrian Eno)である。筆者はBowieの先見の明、早すぎる吸収と巧みな応用力についてSteveに意見を求めてみたが、その回答も「Stolen」であった。Steveは「『Ziggy Stardust』の方が良いレコードだ」と前置きしてから、Bowieの『Low』にはじまるドイツマナーの導入に眉をひそめていた。理由はもちろん、Klaus Schulzeといった先人たちがいて、Steveはそちらを早くから耳にしていたからだ。ついでに書くと彼はMarc Bolan派である。

書かれている文章はBrainticket『Cottonwood Hill』(1971)にあるものをなぞっている