エルフの子供たち~サイケデリックとJ.R.R.トールキン

『ユリイカ』2023年11月臨時増刊号「総特集=J.R.R.トールキン」購入に伴い、同誌1992年7月号のトールキン特集号を棚から引っ張り出して併読している。前者は今日ならではの視点(木澤佐登志『トールキンを読むシリコンバレー』、井辻朱美『ファンタジーの祖型はなぜトールキンなのか』など)もあるが、新しい視点が得られるというよりは、見え方が変わるといった方が正しいか。古典だけに時代が持つモラルの変化や読みて自身の状況により、その色彩が変わる。今年に入ってから部分的とはいえ、トールキンやC.S.ルイスを読み直していることもあり、今回の特集は個人的にタイムリーというか不思議な縁を感じるものであった。今年の3月には、個人サイトのデータベース上にトールキンとサイケデリック(ロック)・ムーヴメントの繋がりについて調べた成果をアップしていたので、せっかくだからこちらに転載(ちょっと加筆修正あり)した。

エルフの子供たち~サイケデリックとJ.R.R.トールキン

『Electric Eden』(2010)は英フォーク史の土着的・神秘的な側面を解きほぐしていく名著である。著者ロブ・ヤングは、ウィリアム・ブレイクの「幻視(ヴィジョン)」を持ち出し、同書に出てくる音楽たちを幻視音楽(Visionary Music)として包括した。筆者はこの領域を最近研究している。厳密にいえば、欧州発のポスト・インダストリアル・ミュージックを調べる上で何度もまたいでいる分野ではあったのだが、表面的な意匠以上の関連性を見いだす機会に乏しかった(単に自分が怠惰なだけ)。しかし、『Electric Eden』を読み、そこに登場する音楽を生かしていた人々のことを知ってみれば、音楽の範疇に留まらず、文学の域にまでその視線を向けるようになった。過去に一読した程度で終わっていた英文学古典、たとえばC.S.ルイスやJ.R.R.トールキン、怪奇小説と呼ばれる分野ならばアーサー・マッケンといった作家たちの諸作を幻視音楽のコンテキストをもって読み返してみれば、そこに隠れていた神秘の発見に事欠かなかった。マーク・フィッシャーいうところのポピュラー・モダニズムから、ネオフォーク運動に至るまで、「西欧的」憑在論が指向していた過去に、これら文学の色彩は濃淡の差異あれど見渡すかぎりに満ちている。今回はトールキンを題材に一つ。

『ユリイカ』1992年7月号「トールキン特集」に掲載されている論考の一つに、ナイジェル・ウォームズリーによる『トールキンと六〇年代』がある。1983年に書かれたもので、題名通り当時の文化からJ.R.R.トールキンおよびその著作の影響を見出す内容だ。ウォームズリーはこの論考内で、1965年に『指輪物語』がペーパーバックで復刊されて、68年までの3年間に300万部を超える売り上げを記録した事実の背景に60年代の時代精神があったと指摘している。その精神とはフラワー・ムーヴメントと括られる現象群に通底していた自由と解放、近代化によって損なわれていく人間性の回復を希求する姿勢を形作ったものだ。これはウィリアム・ブレイクが「エルサレム」で産業革命によって変化する社会を懸念し、ウィリアム・モリスやリチャード・ジェフリーズといった人物らがモダニズムに警鐘を鳴らした19世紀から続いている。第二次世界大戦を終えて再出発した英国社会を支えたのは、父権的キリスト教義由来の公共の発展であり、都市開発を含めたモダニズム運動であった。しかし、これとアンビバレントな関係でありながらもブレイク~モリス的な近代化への反動もポピュラー文化のあちこちに浸透していたのだった。本記事では割愛するが、上の両義的な性格を持った文化が、90年代から芽生えてくる英国文化における憑在論の源泉である。80年代から加速するサッチャー/レーガン時代以前の風景、たとえば公共デザインから子供向けのエンターテインメント(ケルト文化が残る郊外と都市生活の対比が強調される)は60年代に物心ついた子供たちに浸透し、成人したのちにその残像が浮かび上がってきたのだった。

ウォームズリーは「60年代の時代精神」のアイコンとしてフラワー・ムーヴメントを持ち出し、LSDによるリゼルギッシュな体験と『指輪物語』が想像させる光景、ブレイク的にいうならばヴィジョンの間に共通するものがあると断言する(前出の論考内ではトールキンとLSD発明者アルベルト・ホフマンを並列さえしている)。さらに『指輪物語』の復刻が米国でも人気を博した理由に、当時のヒッピーたちが都市化されていない平原に「中つ国」的な可能性を見出したことも挙げている。だからこそヒッピーたちは郊外へキャンプをはり、自分たちが現代のホビットのつもりで生活していたのだ、と。

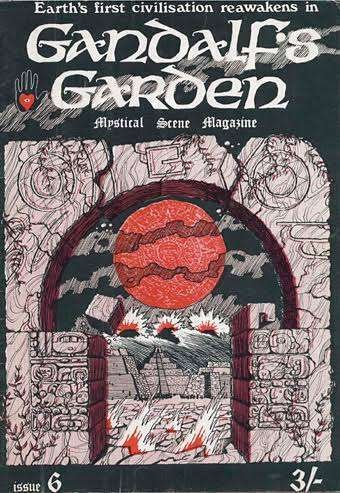

ウォームズリーがいうように、60年代に盛りを迎えていた文化にはトールキンのアイデアが反射しているように感じられる。西海岸ヒッピー文化の影響を強く受けた手刷り雑誌は英国でも『International Times』や『Oz』が出回っていたが、これらと並んでカルトな存在感を放っていた雑誌が『Gandalf's Garden』(上画像)である。チェルシーで同名の店舗兼寄り合い所的空間をオープンしていた神秘主義者マズ・マレイたちが自主発行していたもので、ニューエイジ前夜といえる知的ないし精神的な交流が図られていたようだ。雑誌名だけでなく、投書コーナーでは「〇〇街のフロド」というように暗号として『指輪物語』の登場人物の名前が用いられていたことからも、秘密結社的なニオイがする。

ヒッピー文化以外にも、トールキン自身がエスペラントについて講演内で好意的に言及したことも60年代の運動との接続として記憶しておきたい。トールキンはエスペラントの出自、学者たちが作った思考実験的なそれを持たないこと(これはトールキンのアカデミア内の評価が低いことを指摘する者たちへの反発も含んでいるかと思われるが)を称賛している。『指輪物語』内で使われるエルフ語など、自ら創造した準の世界にリアリティを与えるため人工言語を編んだトールキンがエスペラントに注目するのも納得がいく。『指輪物語』が復刊前夜の1964年に米国ESP diskはレーベル第一弾としてエスペラントによる童謡のレコードをリリースしていることは、異なる者同士が繋がることへの可能性が現代のように激しく求められていたことを想像させる。ESPから繋げれば、Pearls Before Swineが同レーベルからリリースした『Balaklava』のエンドロール「Ring Thing」は、『指輪物語』を巡るトールキンの一節を歌詞にした曲であった。1967年には米国からトールキンの朗読レコード『Poems And Songs Of Middle Earth』がリリースされていることも見逃せない。

Pearls Before Swineやスウェーデンのボー・ハンソンなど、英国外からのリアクションが出てくることからも想像できるが、トールキンと合流した英ポピュラーカルチャーで最たるものといえばロックだったのだろう。ウォームズリーも論考内でロック・クラブ「UFO」や「Middle Earth」を例示し、その影響力を強調している。Middle Earthとは当然「中つ国」にちなんだ名前であり、バリー・マイルズとともに『International Times』を創刊したことでも知られる写真家ジョン・ホプキンズが67年11月から短期間オープンした場だった。ホプキンズといえば英国60年サイケデリックの触媒的存在で、Middle Earth以前には9か月だけ存在した伝説のクラブ、UFOをジョー・ボイドとオープンしている。Soft MachineやPink Floydはこれらのクラブで演奏し、デヴィット・ボウイはMiddle Earth最期の日のステージ上でパントパイムを披露した。

ウォームズリーは65年からの3年間、『指輪物語』のペーパーバックが売れ続けていた時期を、そのまま60年代の1フェーズに見立てている。彼の理屈では、都市から離れて逃避的な形で現実に抵抗を続ける時代から、路上に繰り出し対抗すべき現実、ここでは権威と呼ばれる存在に対峙するそれに移行したのが68年であった。5月パリで頂点を迎えた市民革命や、67年10月のチェ・ゲバラの死によって沸き上がった自発的な闘争の気運は、ペーパーバックとLSDで瞑想する人々を突き放した。それを後押しするかのように、田園趣味あるいは自然崇拝的な態度は60年代から推し進められてきた都市開発と似た性格を帯びるようになり、田舎のコテージの地価上昇や中流階級の趣味としての自然回帰(オーガニック食品など)を招いた・・・という具合だ。

後追い世代だからこそ言えることなのは承知の上だが、ウォームズリーは68年以降のトールキン的幻想とロックを結びつけた存在を見落としていた。それは目に見えて世間に衝撃を与えた存在が少ないことを考えれば仕方のないことである。たとえばThe Incredible String BandやKareidoscopeはThe Beatles『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』以前から録音を始めており、前者は68年のウッドストックに、後者は69年のマン島ロック・フェスティヴァルにも出演している。しかし、その人気は英国内に留まるものであり、ヨーロッパ周辺諸国ひいては世界各国の革新を求める動きと足並みをそろえているようには、事実を並列できるようなった今日から見ても、そうは映らない。

70年代に入り名前をT-Rexに改めたTyrannosaurus Rexは、『Electric Warrior』でヒットした。しかし、ヒット前の彼らが振りまいていた牧歌的かつ幻視的な空気は、どうしても国際的な知名度を得た後になると霞んだように見えてしまう。たとえば1969年の『Unicorn』裏ジャケットには、当時の知的ソースとなる書物を抱えたマーク・ボランたちの写真が使われている。そこに並ぶのはウィリアム・ブレイクやハリール・ジブラーンといった宇宙の神秘を覗いた詩人や、コティングリー村で撮影された妖精の写真集だ。

英国へと遅れてやってきたサイケデリックの波をそうたらしめたのは、ラジオDJジョン・ピールが上に挙げたTyrannosaurus Rexのような意趣をしっかりと拾ってたからだろう。『Unicorn』B面ラストの「Romaly Soup」は、ボランが書いた詩を当時『Night Ride』というラジオ番組を担当していたピールが朗読している。ピールがホストを務めていたこの番組は、BBC所蔵の電子音楽や詩人を招いての朗読を深夜帯に放映するというラディカルな内容であった。後にパンク~ポストパンクの伝道師としてカリスマ化されていくピールの偉業、捕まえなければそのまま飛び去ってしまうタンポポの綿毛をしっかり受け止めることはすでに始まっていたのである。(パンク以前のピールの功績についてはこちらも)

70年代末から80年代前半のポストパンク最盛期、ピールのラジオおよびスタジオ内でのライヴ演奏「John Peel Session」がシーンの最先端を示していた。ヒッピー嫌いなパンクのイメージが根付いたことは、当然トールキンの文学も刺激に欠ける過去として置き去りにされていかれそうなものだが、意外なことにケルトを主とした幻想の世界は再び文化的源泉として見直されていく。それを促進したのがゴス・シーンと、Psychic TVを筆頭とした所謂インダストリアル経由のサイケデリック・リバイバルであった。グラムロックを核にしたゴスは、幻想めいたギグ≒演劇の方程式をロックに持ち込み、その名の由来であるゴート族に象徴される古代ゲルマンの光景を幻視した。ここに生前ラテンやギリシャ由来の言語に嫌気がさしていたトールキンが、自身の出生的ルーツである北方を志向していた事実との繋がりを見いださないわけがない。そして、ゴスを象徴するイベントといえば、Spacemenのメンバーらが始めたバットケイヴだが、同時期に開かれていた同種のイベントに「Alice In Wonderland」があった事実も、ロックと文学の交配が途絶えていなかったと思わせるに十分である。

Psychic TVの首謀者ジェネシス・P・オリッジは典型的フラワーチルドレンであり、英文学というよりはむしろ米国のサイケデリック実験史をコンパスにしていたのだが、北方へのまなざしという点でKilling Jokeのジャズ・コールマンやThe Fallのマーク・E・スミスらと一致していた。三者はそれぞれ別の経路にてアイスランドへと到達し、サッチャリズムによって「西」へと傾いていく世相に背を向けて、はるか北へと飛び出した。

80年代のトールキン再評価は直接的な言及がなくとも地下でひっそりと行なわれていた。上に挙げたゴスやPsychic TVはもちろんのこと、より純度の高い復興運動とも呼べる規模の結果を残したのは、Current 93のデヴィット・チベットであった。ウォームズリーが『トールキンと六〇年代』を発表して間もない1985年ごろ、シャーリー・コリンズなどのブリティッシュ・フォークに感嘆したデヴィット・チベットは、父権的キリスト教の世界にとって代わられたケルトの女性的とも呼べる側面に神秘を感じた。月(月経)をモチーフにした86年の『In Menstrual Night』以降は、音楽性が文字通りのアコースティックとなっていく。

60年生まれのチベットにとって、65年に復刻された『指輪物語』は原風景的に彼へと根付き、インダストリアル・ミュージックという表現にいったんの区切りを迎えた時期にケルト~古代ゲルマンの文化という像として去来した。ロンドン市内に点在した仲間たちとのフラットで、LSDや興奮剤をたしなみながら古英文学や北欧神話の読書にふける共同生活は、まさにウォームズリーが指摘していた文学とサイケデリアが溶け合っていた時間の再生である。

その集団メディテーション的な日常は、87年の『Imperium』というアルバムで厳かに記録された。アルバムの随所でアラン・スティーヴェル(70年代からのケルト音楽復興立役者)の『Renaissance Of The Celtic Harp』がサンプルされることで、徹底した「過去の復興」が実践されている。やがてオカルト版アルヴィオン・バンド(アシュリー・ハッチングスが指揮を務めたグループ)といった風格を携えるようになったCurrent 93は、60年代の英国人にとって身近な「東」であったモロッコ~ネパール~インドに交流を伸ばし、80年代末には日本にまでも到達した。行く先々で彼らを繋いだのはトールキンはじめとした文学、さらにサイバーパンクと形容されるテクノロジーと精神の旅への意識であった。

最後にアラン・スティーヴェルについて。彼はブルターニュ地方の伝説、絶滅の危機に瀕している(ケルト系の土着民族としての)ブルトン人文化やブルトン語の継承に尽力している。1970年の『Reflets』や『Renaissance Of The Celtic Harp』は、ケルティック・ハープの伴奏に多数の楽器を導入したことで、当時すでに古臭く一本調子であったとされるハープ音楽をアップデートさせた。スティーヴェルは世界的な名声を得て、アーサー王伝説などの古英伝承を音楽に置換している。

ブルトン人の文学はトールキンも大いに参照していたようで、ブルトン人たちが伝承を基に謡っていたとされる物語(レー)にならい、『領主と奥方のレー』という作品を残している。ブルターニュ地方の伝説として名高い幻の都市「イス」は、トールキンの中つ国のように存在しない事実だが、人々の内面で真実として生き続ける神話であり、ケルトという媒介を通じて両者は結びついている。