90年代邦楽から11枚

twitterで80年代ベストアルバムという企画が回ってきたのでなんとなく自分でも考えていたのだが、どうせ記事にするのなら最近書籍にもなった90年代邦楽という枠でやってみた。選出基準はお気に入りかつ、他所で挙げられているのを見かけないものにした。ほぼすべてストリーミングサービスには登録されていない。

シジマ / 1971いのししコースター (1999 日本クラウン)

かつて大阪でワルシャワというガールズバンドを組んでいた奥村かよのソロプロジェクト。98年にカフェ・オ・レーベルから出したEPに次いでリリースされたアルバムで、これ以降活動に進展はない。Creationレーベル+ローファイ宅録といった趣のザ・90sな音楽だが、1Kアパートにてうろ覚えで演奏されるスケールの小ささがクセになる。「SPANK AGE」は国内シューゲイザーの名曲。セガのゲーム『ROOMMANIA#203』で収録曲「Shell」が流れる(ラジオから聞こえるのがたまらんね)ことから知った作家だが、提供陣の中では数少ない行方不明者の一人であり、その結果まったく情報を得ないまま20年以上付き合い続けているアルバムとなった。奇妙なジャケットはインド旅行時に撮影した沐浴の写真らしい。

DJ Krush &近藤等則 /Ki-Oku (1996 Sony)

ソニー発のテクノコンピ『Pacific State』にはテクノを名乗っておきながらKrushのヒップホップ・トラックが入っている。「何がAで、何がAじゃないか」という定義付けの燃料が注がれ始める寸前こそ、そのジャンルの最高速度。フューチャージャズなどのジャンルにも足をまたいでいた当時のKrushは、アーティストを点として追い続けるリスナーの視界を無理やり俯瞰させるかのようだ。チルアウト的な分、Audio Sportsよりもこっちの方を聴き直す気になる。

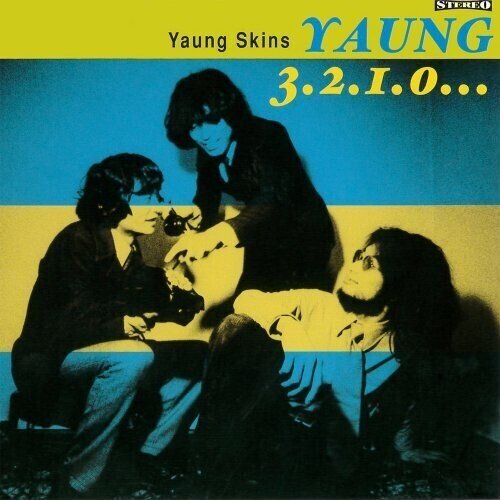

Yaung Skins / YAUNG 3.2.1.0... (1998 KOGA)

元フレデリック~デキシード・ザ・エモンズの岩島篤史がフロントのヤンスキ(ピアノ、ベース、そしてハチマさんのドラム)は、ギターを捨てたモッズによるドラムンベース。エモンズ的ロックンロールがもたらすのは笑い泣きだが、ヤンスキのそれは騒ぎの後の煙草のような脱力感がある。エモンズではエレキの残響と一体化していたボーカルが、ここでは絞り出すようなかけ声になっていて、そのせいかまるで異国の言語のように聞こえてしまうのだが、海外圏のシティポップ~ディスコブギーブームに加わるには、ちょっとモンドすぎるかもしれない。グルーヴィーとは1曲目「Come On Sunday」とDECKRECのコンピに入ってた「SHE'S A RAINBOW」にこそふさわしい。

Scoobie Do / Doin' Our Scoobie (1999 DECKREC)

まだモッズスーツを着る前の4人(ナガイケジョー加入前)によるファースト・アルバム。ザ・ヘアの影響と言ってしまえばそれまでなのだが、一人で夜道を歩いている時の頭の中を反芻するような詩世界と、アティチュードではなくフォルムとしてのR&Bを追求するオタク気質が交配した独特のブルースがすでに出来ている。自分が昭和の和モノやいわゆるブラック・ミュージックのルーツを遡らなかったのは、この折衷的な結果が始点になってしまってどちらか片方だけでは物足りなく感じてしまったからかもしれない。「December Song」は何度聴いても泣けるし、「都会」は今自分が生きている時代を忘れさせてしまう。

Magick Lantern Cycle / Chimæra (1993 Durtro)

バロウズやピンチョンが物語によって映し出した景色を発現させる儀式。必要だったのはQUEENも照らせないほどの深い暗黒と、ヒカシューがユーモアを犠牲にして得たかのような速度だった。演劇とプログレッシヴ・ロックの融合は目的ではなく、精神の挑戦の過程だ。静岡でプレスされたとある自主レコードが英国に渡り、さらに旧ユーゴ圏やロシアへと拡散していった伝説、いや事実から生まれた虹蜥蜴の夢。『90年代ディスクガイド──邦楽編』に載るべきだった一枚。

ヒカシュー / レトロアクティヴ Remix (1996 Eastworld)

ヒカシューの楽曲をFrogman周りのアーティストたちがリミックスした企画。四つ打ちやブレイクビーツになるのは必然だが、フロア仕様にしただけの粗雑なリミックスにまで落っこちていないのは、最高のサンプルこと巻上公一の声のおかげだろう。どんな音の個性も殺さない(=他に邪魔されない)ウワモノあるいはパーカッションが、トラックとの阿吽の呼吸を見せている。珍しくジャングルな横田進、サワサキヨシヒロの悪ふざけしすぎなモンタージュと色々だが、Quadra(ヒロシワタナベ)の「瞳の歌」は、後のデトロイト路線を先に聴いていた身としては衝撃であり、個人的に一枚で二度おいしいと感じた事件であった。98年に出たクラフトワークのトリビュート『MUSIQUE NON STOP』とセットで聴きたい。

DumDum TV / Aum Cult Special (1995 Dustbin)

ひたすらテープを放流するのみで何も語らないダムダムTVこそ、「当時における」オウム総括の成功例であり、情報過多時代の生存術としてのアートを実践できている例ではないか。2020年に突如リリースされたアルバムでもそれは変わっていなかった。明らかに勝手な都合で刑が執行された2017年以降、このテープの存在感も増し続けている。

JON (犬) & Utsunomiä / ( ) (1998 Hören)

ドクターこと宇都宮泰による実験に終わりはなく、それはリスナーにとっても同じである。After Dinnerの1st、『高貴寺ライヴ』、テニスコーツの諸作などを経た後に戻ってくると発見(というにはか細すぎる違和感と謎)に立ち会える。この作品にはジョン(犬)という超自然がいるのだから尚のこと。何を聞いているのか・何を聞いていたのかという問いが、官能や堅苦しさを介さずしてやってくる。一言で表すなら「不思議」。ジャケットに使われた粘土のオリジナルを拝んだことがあるのはちょっとした自慢だ。

渡邉浩一郎 / まとめてアバヨを云わせてもらうぜ (1991 自主リリース)

『ユリイカ』98年3月号にてわかったことだが、もともとは周囲にいた人物たちで作った自主追悼盤だったらしく、それが高円寺マニュエラの委託きっかけで反響を呼んだ、とのことである。音楽自体は70年代末~80年代のもので、個人的にはこちらの方がFrictionより日本版ノーウェーヴしている。長い時間を経た後に発表されても奇盤(録音参加者の顔ぶれもすごいし)として注目を浴びただろうけど、このCDが凄いのは渡邊氏本人の逝去からすぐにリリースされ、レコ発までも企画されたところにある。なんでもかんでもCDにして売ってしまう時代より少し前に生まれたインディ葬、そのエネルギッシュな時間にリスペクト。

田中公平 & 浜口史郎 / ハーメルンのバイオリン弾き 魔曲全集 Ⅱ (1997 ポニーキャニオン)

アニメサントラからも一枚。田中公平が自分のルーツであるクラシック(編曲は浜口史郎)と、古典であるそれらに並んでも遜色ないように意気込んだというオリジナル楽曲をパッケージ。一曲のアレンジが多いのは、納期と収録時間との闘いを想像させるが、別の曲に編み込むなどの職人技が冴える。悲壮な物語に即したのか、とにかく短調が多く、数少ない晴れがましき曲に気が向いても、やがてぬか喜びと知る。ストラヴィンスキーのようにダイナミクスが展開を作る曲が多かったらJGサールウェルも気に入ってくれたと思う(本人にCDあげたけど今のところ反応なし)。アニメ本編ではクラシックが物語上重要な要素だったので、音楽だけが取りざたされるサウンドトラックの宿命から一歩逃れて、立派な作品の一部として受け止めるべき一枚だ。コロナ禍以降、ストリーミングサービス上でクラシックの再生回数が増加傾向にあるというニュースを見たので、アニメサントラ再評価の波に乗じてアナログ化してもいいと思う。1曲目の「未完成協奏曲」は私的アニソンナンバーワン。

Serani Poji / manamoon (1999 Triad)

『ROOMMANIA#203』から学んだことは数知れず、小学生ながらにサウンド、ヴィジュアル、コンセプトもろもろひっくるめての「デザイン」であることを漠然と理解した。ゲーム内にポスター一枚と音源だけで登場し、現実でもこうしてアルバムをリリースしたセラニポージは、早すぎたボーカロイドまたはlo-fi hiphop動画サムネイルの女の子である。『サウンドストリート』で「逆さ戦メリ」が取り上げられたことでも知られるセガのコンポーザー、ササキトモコが福富幸弘プロデュースで作ったクラブ経由のポップスに、後のCECILことゆきちが徹底的に感情を抑えた声を乗せるシュルレアリスティック・ポップ。病み気味なプログラマーが主人公の歌謡ハウス「僕のマシュ...」やライカ犬を歌ったような「宇宙船はどこへいった?」は現代版マーダーバラッドとさえ呼べる詩世界。ストーリーなんてありはしない「まなもぉん」や「もじもじ」のように甘く味付けされた意味不明が、今日の自分の血肉になっていることを日増しに実感する。