業界激震の措置命令、機能性の表示に根拠なしって…そんなのアリ?

2023年6月30日、さくらフォレスト㈱への措置命令は業界を混乱に陥れました。

この事案は、いわば明治維新の契機となった桜田門外の変のような、歴史上重要な事件であります。

混乱を少しでも避けるため、措置命令を読み解くうえで必要な「機能性表示食品の基本」についてnoteにしておきます。

機能性表示食品の販売や広告に関わる方には、改めて確認してほしい内容です。2分ほどで読了できますので、ささっと確認するのにピッタリです。

毎度おなじみ、とにかくわかりやすいをモットーに解説します。

どんな措置命令が出たの?

今回の措置命令について、ニュースからの引用です。

機能性表示食品のサプリメントで、科学的根拠に乏しい機能性を表示したとして、消費者庁は30日、サプリを販売していた通販業者「さくらフォレスト」社(福岡市)に景品表示法違反(優良誤認)で再発分を含むサプリ「きなり匠」と「きなり極」について、容器包装や自社のウェブサ防止などを求める措置命令を出したと発表した。

消費者庁によると、同社はDHA・EPAなどの成イトで「中性脂肪低下」といった機能性を「匠」は昨年1月から、「極」は遅くとも2020年6月から表示し、販売した。しかし、調査したところ、例えばDHA・EPAの含有量が少ないなど、同社が機能性の根拠として提出した学術論文などが示す数値を満たしていなかったり、論文の引用が不適切だったりした。

景表法が禁止する優良誤認表示を行っていたとして下された措置命令です。

優良誤認表示は、品質に対するウソ。実際よりも品質を良く見せて消費者を著しく誤認させる表示のことです。

今回は商品について具体的にどのような表示がNGと言われたのでしょうか?

ニュースからの引用です。

さくらフォレストが販売している機能性表示食品「きなり 匠」と「きなり 極」の2製品について、広告で「高めの血圧を下げる機能性サプリ」「血圧をグーンと下げる」「中性脂肪を低下させる機能性取得〇」などと表示していたとしている。

さくらフォレストは、消費者庁の求めに対して、表示の根拠資料を提出していたが、表示の合理的根拠としては認められなかった。消費者庁は、2製品について、景品表示法上の優良誤認に当たると認定した。機能性表示食品の根拠資料を表示の合理的根拠として認めず、不当表示と認定した、今回の措置命令は、波紋を呼びそうだ。

なるほど、「高めの血圧を下げる機能性サプリ」「血圧をグーンと下げる」「中性脂肪を低下させる機能性取得〇」といった表示に対してクレームがついたわけですね。

でも、機能性表示食品は届出制、あらかじめ消費者庁に対して表示の根拠を届け出たうえで機能性を表示し販売しています。

機能性表示食品の根拠資料を表示の合理的根拠と認めず

って、どういうこと????

ここが腑に落ちなかったという方が多いのではないでしょうか??

行政の匙加減で一度でたOKが覆るなんて、納得がいかない!かもしれませんがこれには理由があります。その理由については次へ。

後出しじゃんけん可能なシステム

一旦販売認めたにも関わらず、どうして後から表示の根拠に対してダメ出しがあるのか??

機能性表示食品は届出制、ここにヒントが隠れています。

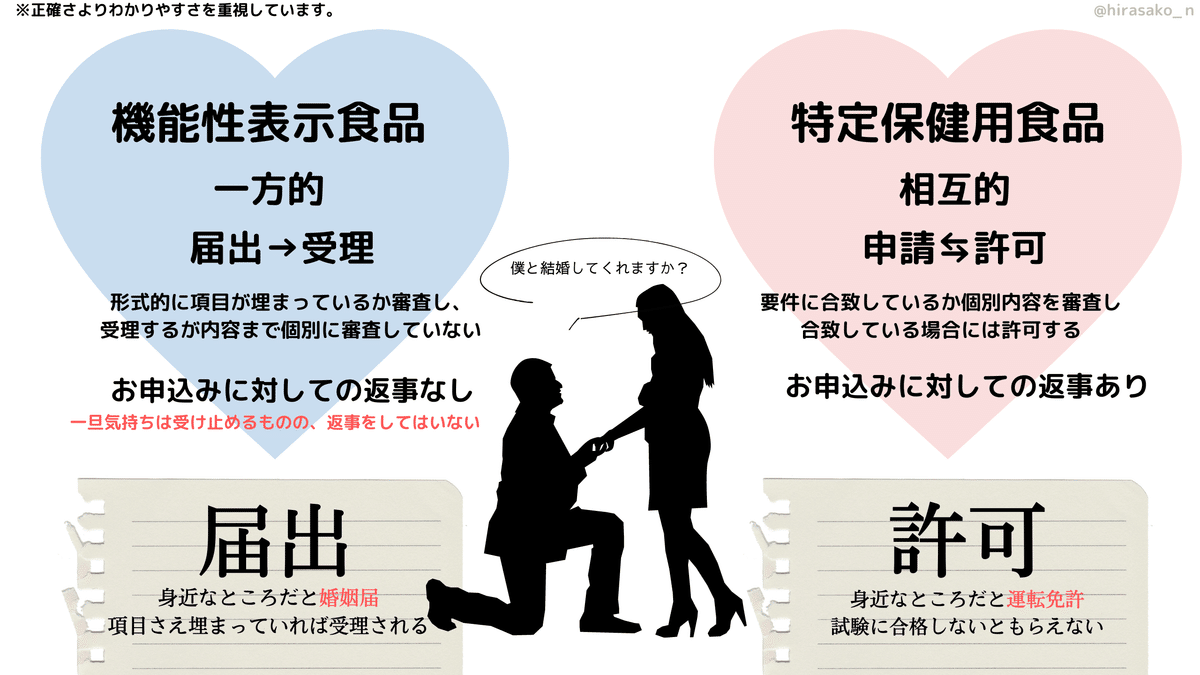

届出制度というのは、許可制度とは違い一方的な仕組みになっています。

わかりやすい図にすると

機能性表示内容に対する届出は、一旦受け取りはするもののその内容について個別に審査するものではありません。

「受理」というのは、不備がない状態であることを確認しただけであり、不備がないとは『機能性の根拠に不備がない』ことまでを担保するものではないのです。

一方許可の場合には個別の審査がありますが、許可に比べて簡略的・形式的に審査できる分、円滑に販売に結び付けることが可能です。

届出の後にもかかわらず、消費者庁からクレームがつくのは事後チェック指針という規制があるからです。

これは、2020年4月1日から運用が始まった規制で、業者による自主点検への取組の円滑化を図ることを目的としています。

この事後チェック指針により、消費者庁は「表示がおかしいな?」と思ったら後出しじゃんけんで堂々とクレームを入れられます。

機能性に対する表示について根拠を求めた結果、「十分な根拠があるとは言えない優良誤認表示」とされてしまったのが、今回の事例です。

この措置命令で、何がどう変わる?

平和な日々※が一転、措置命令はコワイ。

今後は機能性表示食品を販売するときには「機能性の根拠」にも目を向ける必要が出てきてしまいました。※届出制度について

事業者においては、根拠となる論文について改めて確認しておきたいところです。

機能性表示食品は、健康食品とは異なり、商品や商品に含まれる成分の機能性を謳えるところにマーケティング的な強みがあります。

ただ、今後は謳いうる根拠が信用にたるものかを検討する必要があります。

より厳しい戦いになるのでしょうか。どのように戦っていくべきか、私も考えながら動向を見守りたいと思います。

子のお昼寝タイムに書き上げました。

(起きてしまったから今は実母にお願いしていますが)

これから夕飯の支度をします。さぞ適当な内容になるでしょう。

ひらさこ家に同情の♡をどうかお願いいたします。

ひらさこ