アートメイクの現在地。タトゥーは非医行為、アートメイクは医行為。

【アートメイク】人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術

汗や水でも「落ちないメイク」として人気のアートメイク

代表としては眉に施すものがありますが、他にもリップ、アイライン、生え際に描き入れるヘアラインなどがあります。

タトゥーとの違いは皮膚のどの範囲まで着色するかです。

アートメイクの場合は皮膚の表皮に色を入れます。ターンオーバーにより色素が排出されるため着色期間は1~3年と言われています。

タトゥーの場合はより深い肌の真皮層に色を入れるため着色期間は半永久的です。

今回のnoteの主役は、この【アートメイク】です。

先日重要な通知が厚労省から出たので、その整理のために書いています。

完全に自分の頭の整理のために書いていますが、興味がある方ももしかしたらいるかもしれません。

アートメイクの現在地とタトゥーその他アートメイク以外の場合についても、どのように解釈されているかがわかる大変マニアックなnoteとなっております。

生意気にも裁判判例の解説も含みます。いつもに比べ、やや難解です。

施術領域をざわつかせる通知の正体を知りたい!!!という方だけ覚悟を持ってお読みください。

美容医療など、自費診療の広告表現に関するご相談はこちらにどうぞ!!

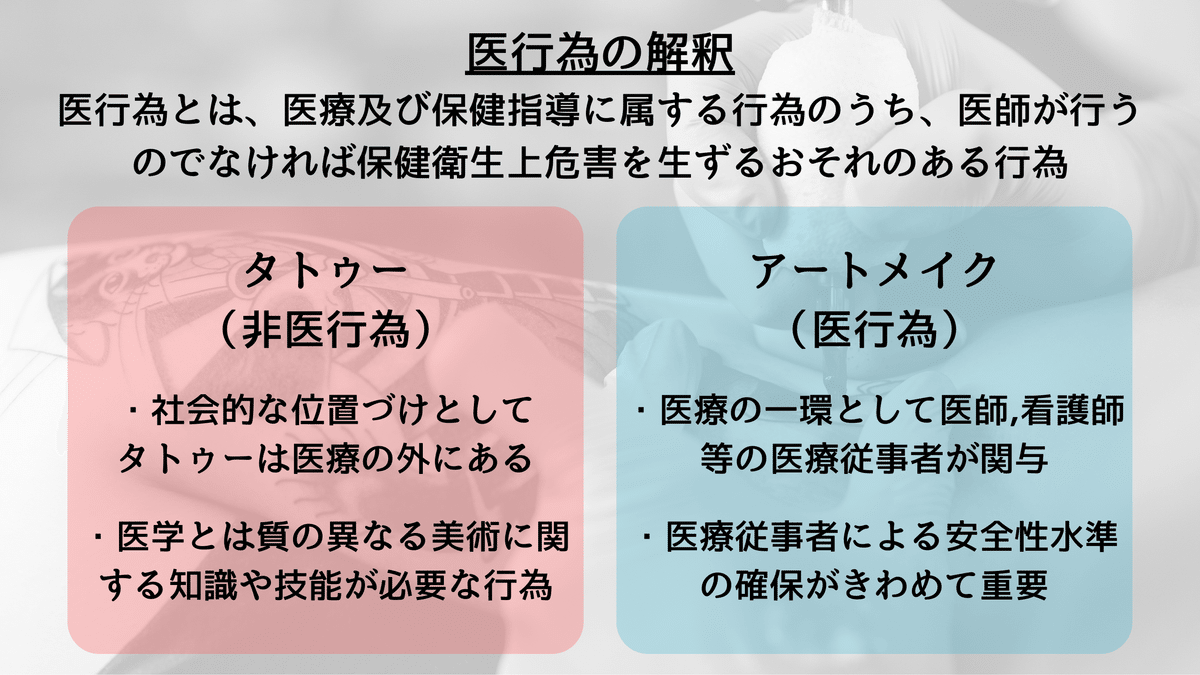

アートメイクは医行為との見解

アートメイクは医師法上の医行為に該当する

これは2023年7月3日、厚生労働省が出した見解です。

医師法17条の解釈について福島県から問い合わせがあり、それに対する回答を厚労省が行いました。

アートメイクについては、医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があり、一定の侵襲性が認められることや、医療従事者による安全性水準の確保がきわめて重要と考えられることから、医行為該当性が肯定できるものと考えられる

アートメイクをめぐっては、2001年に医師免許を持たない者が行う針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医師法17条違反にあたるという旨の通知が厚労省から出ています。

また、2011年には国民生活センターからエステサロン等で医師免許を持たない者がアートメイクを施術し健康被害が出た事例が報告されています。

7月3日に出た厚労省の見解の中では、タトゥーについても述べられています。

タトゥーの担い手は歴史的に医療の外に置かれてきたものであり、そのこと自体が、タトゥーの社会的な位置づけを示すものとして理解されうる

なぜタトゥーについて述べられているかというと、医師法17条の運用について検討する手前で、重要な決定が出ているからです。厚労省(行政)ではなく、最高裁(司法)からの決定です。

司法はタトゥーを非医行為と判断

医師免許を持たない者が行う針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医師法17条違反にあたる

国民生活センターの報告にあるようなエステサロンなどで施されるアートメイクについては医師法違反ということです。

では、彫師によるタトゥーは、医師法17条違反にならないのでしょうか?

針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

まるでタトゥーかのように思えます。

司法権の国家最高機関、最高裁が出した結論は

2020年9月、最高裁でタトゥーは非医行為であり、医師免許を有さず行うことができるです。

事件概要▼

大阪府吹田市の彫師の男性は2015年までに4回、医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われました。

1審ではタトゥーを入れる行為が医行為に当たると判断し有罪。しかし2審では医行為ではないとして無罪になります。

結論は最高裁に持ち越され、最高裁は検察側の主張を退け男性の無罪が確定したというわけです。

前述の通り、タトゥーは皮膚のより深い層に対し針を入れて着色を施します。危険性も伴うはずです。

なぜ最高裁はこのような判決を下したのでしょうか??

1審では、医行為=保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為

タトゥーを入れる行為は皮膚障害などの危険性もあるので医行為にあたると判断しました。

2審では、1審の判断に理解を示しつつも、タトゥーを入れる行為は医療及び保健指導に属する行為ではないから医行為に当たらないとしました。

そして最高裁は、タトゥーを入れる行為が医行為に当たるか判断する前提として、行為の方法や作用だけでなく、目的や状況、実情、それに社会における受け止めを考慮し、社会通念に照らして判断すべきとの考え方を示します。

その上でタトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医行為とは考えられてこなかった。

医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為で、長年にわたって彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できないと指摘し、医行為にはあたらないと判断しています。

裁判長の補足意見も参考になりました。

タトゥーの施術が医行為だと解釈した場合、日本でタトゥーの施術を職業にする人が消失する可能性が高い。タトゥーの施術による保健衛生上の危険を防ぐため法律の規制を加えるのであれば、新たな立法によって行うべき

マキシマムザホルモンの上ちゃんに憧れる少年たちは美容クリニックの煌びやかな店内で墨を掘る未来を期待してはいません。

文化としてのタトゥーを守ったかたちの判決となり、彫師と若きはらぺこたちが胸をなでおろし幕を閉じました。

タトゥーを入れる機械は、医療機器ではないのか?

さて、ここで薬機法にあやかりご飯をいただいている私はふと疑問に思います。タトゥーを入れる行為は非医行為だとすると、タトゥーを入れるための機械についても医療機器に該当しないのか?

これについては、最高裁判例を受け、先に厚労省から通知が出ており、非医療機器だそうです。

医行為であるアートメイクを施術できるのは誰?

一旦整理します。

いい加減、アートメイクが医行為なのはわかりました。

では、医行為をしてもいいのは“誰”なのでしょうか?

医師法17条は、こう定めています。

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

医業=業として医行為を行うことです。

医師のみが医行為をできるのだとすると、医師免許のない看護師についてはアートメイクを施すことはできないのでしょうか??

これについて保健師助産師看護師法では次のように定められています。

療養上の世話・・・医行為ではない。看護師の本来的な業務であり、医師の指示を受けることなく看護師が単独で行うことが認められている。

診療の補助・・・医師の指示があった場合のみ、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示するなどの医行為を行うことができる

診療の補助にあたる行為であれば、医師の指示のもと看護師が医行為を行うことも可能です。

アートメイクが診療の補助に該当するか否かという点についても見解をいただきたいところですが、福島県からの質問はあくまで医師法17条の解釈についてなので、特に見解は出ていません。

美容行為の規制は美容師法

アートメイクの代表格と言えば眉アートメイクで満場一致かと思われます。

エステサロンではアートメイクを行うことはできませんが、眉カットデザイン・眉ワックス・眉パーマ・眉エクステといったメニューを受けることができます。

このようにエステサロンにおいて提供できる眉に対する施術サービスは無資格で行うことができるのでしょうか??

医行為の次は“美容行為”です。

「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

まつ毛エクステについて、美容師免許が必要と判断された通知においては、美容とは通常首から上の容姿を美しくすることと解されていると述べられています。

眉毛エクステについても同様に、美容師免許が必要が必要と考えられます。

眉毛のカットについても結髪なので美容師免許が必要です。

では、眉のワックス脱毛についても美容師免許は必要なのでしょうか??

これについては厚労省からの明確な回答は出ておらず、店舗がある地域を管轄する保健所により判断が違うようです。

美容行為の定義である“化粧等の方法により、容姿を美しくすること”になんでも含めてしまっては美容師免許を持たないエステティシャンは職を失います。

厳密に規制しきれない実態があり、なんだかさっきのタトゥーのお話しと似ていますね。

まとめ

アートメイクの現在地と、ついでにエステの眉施術サービスについても整理しました。一連の流れを見てわかることは、トラブルが多発すると規制のメスが入るということです。

特に、美容・健康・医療のジャンルでは健康を害する恐れがあるので国としても黙っておけません。

広告表示によって騙されて買う場合の被害もそうですが、行為による被害も規制によって防ぐ努力がされています。

美容医療のハードルは年々下がり、エステとの垣根はもうほとんどないような肌感覚です。

手軽になったのはいいけれど、使用される機械などは医療ベースなので取り扱いによっては危険性を伴います。

何を前提に、どこまで、誰ができるのか?時代に合わせた法規制なり緩和が進むことを願いつつ注視していきたいなと思った次第です。

私は書ききって満足しましたが、最後まで読まれた方は満足できる内容だったでしょうか?満足したよ~!というときには♡を送ってもらえると力になります。

それでは、また!

ひらさこ