【共同執筆】あるなしクイズ#1

涼:

いきなりで悪ぃんじゃけど、クイズ作ったけんやってみてくれん?

まぁ簡単なあるなしクイズじゃけん八重ならすぐ解けると思うわ。

「ある」の共通点を答えていってな。

じゃぁさっそく始めるで!

こんな感じのを何問か作ってみたけん楽しんでや。

八重:

お!かなり本格的なあるなしクイズじゃが。

早速じゃけどやらせてもらうわ。このあるなしクイズは全部漢字ではなくて、「木の芽」っていう漢字+ひらがなのパターンもあるけん、漢字に関する共通点ではなさそうじゃな。

そうなると、一回変換してみるのが大事じゃけん、「みず」「こえ」「むね」「きのめ」"Mizu" "Koe" "Mune" "Kinome"とかで考えていくんじゃろうか。

お?これって全部"ま行"か"か行"で始まる言葉じゃな。他には…水意外がeで終わっとんな。英語だとeで終わる言葉が多いけど、この文字列を見る限り英語への変換は無理か。

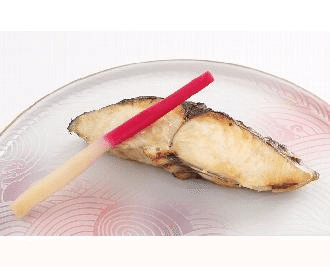

考えとる間に雑学も披露させてもらうと、「木の芽」といえば山椒の葉よな。山椒って別名を「椒(はじかみ)」っていうんじゃけど、よく焼き魚に添えられとる赤と白の生姜、これが一般的な「薑(はじかみ)」って認識しとる人が多いと思うんよ。「はじかみ」自体は元々辛味があるものの事を指しとったらしいわ。

閑話休題。

色々考えたんじゃけど、こういうのはどうかな?

あるの単語の最初の文字を「う」に変換したら、別の言葉になる!

(水→渦、声→上、胸→畝、木の芽→鵜の目)

涼:

すごい熟考してくれてうれしいけど、違うでしかし!

でも、うに変換して言葉になるのも事実じゃけん「うっ…」て感じじゃわ。

想定解があるけん、そっちにたどり着いてな。

ヒント①木の芽は「このめ」と読んで、俳句の季語に使われることが多い。

ヒント②【ある】に追加 → 「虚勢」

ちなみに、1回目間違いでヒントを出して、2回目間違いで答え教えるわ。

八重:

俳句の季語…このヒントはまさかと思って閃いたんじゃけど、

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声

古池や 蛙飛びこむ 水の音

どっちも松尾芭蕉が読んだ句、声も水も入っとるでな。

つまり!「ある」の共通点は松尾芭蕉が『おくのほそ道』で詠んだことのある言葉!あとの言葉は知らんけど多分芭蕉のことじゃけん詠んでくれとるじゃろ。

ちなみに松尾芭蕉の芭蕉はバナナ(甘蕉)のことを指しとるっていうのは有名な話じゃけど、今普通にスーパーで売られとるバナナと全然違って食用に向いてねぇっていう豆知識あるで。

涼:

ヒントがアダになってしもうたわ。

ここまで考えてもらっておいてな答えじゃけど心して聞いてな。

正解は…

「ある」の共通点は全て『張るもの』じゃな。

水を張る、声を張る、胸を張る、木の芽張る

まぁあくまで俺の用意した答えじゃけん、別解はあるかもしれんけどな。

松尾芭蕉ももしそうじゃったら謝るわ。

ちなみに岡山には皮ごと食べられるもんげーバナナっていうのがあるんじゃけど、高すぎて食べたことはねぇわ。

八重:

ほんまじゃが、木の芽が張るっていう言い方は完全に盲点だったわ。

芽は生える・萌える・吹くとかいう言い方でしか使わんと思っとったら、木の場合は張るんじゃな。

言われてみれば俺はいつも虚勢を張っとるし、正解しとくべきじゃったわ。

何問か作ってくれたっていうけど、これは次回の問題にも期待しとこうかな。

続き