着物の構造を学ぶ設計図『着物マップ』①きっかけ編

「誰でも着物が理解出来る型紙を作ろう」

そう思い付いてから1年、遂に着物の設計図が完成しました!

「袖底の縫い代って最低何寸?」

「掛衿の柄合わせってどこで見るの?」

着物の仕事に携わる職人さんや問屋さんから、ちょこちょこ聞かれる事がありました。

その場でその事についてだけ答えるのは簡単です。でも前々から、「職人さんや売り場に立つ人にもっとお仕立てについて知ってもらえたら、色んな行き違いやミスが防げると思うのになぁ」と和裁士仲間とよく話していました。

欲しいのはどんな情報?

どう表現すれば伝わる?

布?紙?サイズは?

作っては修正して、壁にぶち当たっては停滞して、忙しくて放置して、でもやっぱり頑張ってみよう、って立ち上がって。

遂に!完成しました!

この設計図に詰め込んだもの

①着物の全体像(原寸大だと大きすぎ・長すぎで全貌が入ってこないから、2分の1サイズで)

②方眼紙をベースにする事で、斜めの線などを分かりやすく

③身丈・裄・身幅のS・Ⅿ・Ⅼサイズを設定して、サイズが変わればどこが変化するのかを各色の線で表現

④どのサイズでも必ず縫い代に隠れる部分はどこなのか(生地難や染め難はどこに隠せるのか、サイズ直しをする時にどこを確認すればいいのか)を視覚的に伝える為

⑤柄合わせの説明

⑥お仕立てする時に、何故その行為をしなければいけないのか、制限があるのは何故なのかの説明

⑦変わった着物をお仕立てしたい時に、どのくらいのサイズの生地がそれぞれ必要になるのか計算しやすくする為

和裁の情報をてんこ盛りにしてみました。

着物の構造を学ぶ会、開幕です

こちらは紙バージョン。折り紙でお仕立てを学ぶ会です。

臨場感を出して伝える為に、今回は実際の講座の様子をお届けいたします。

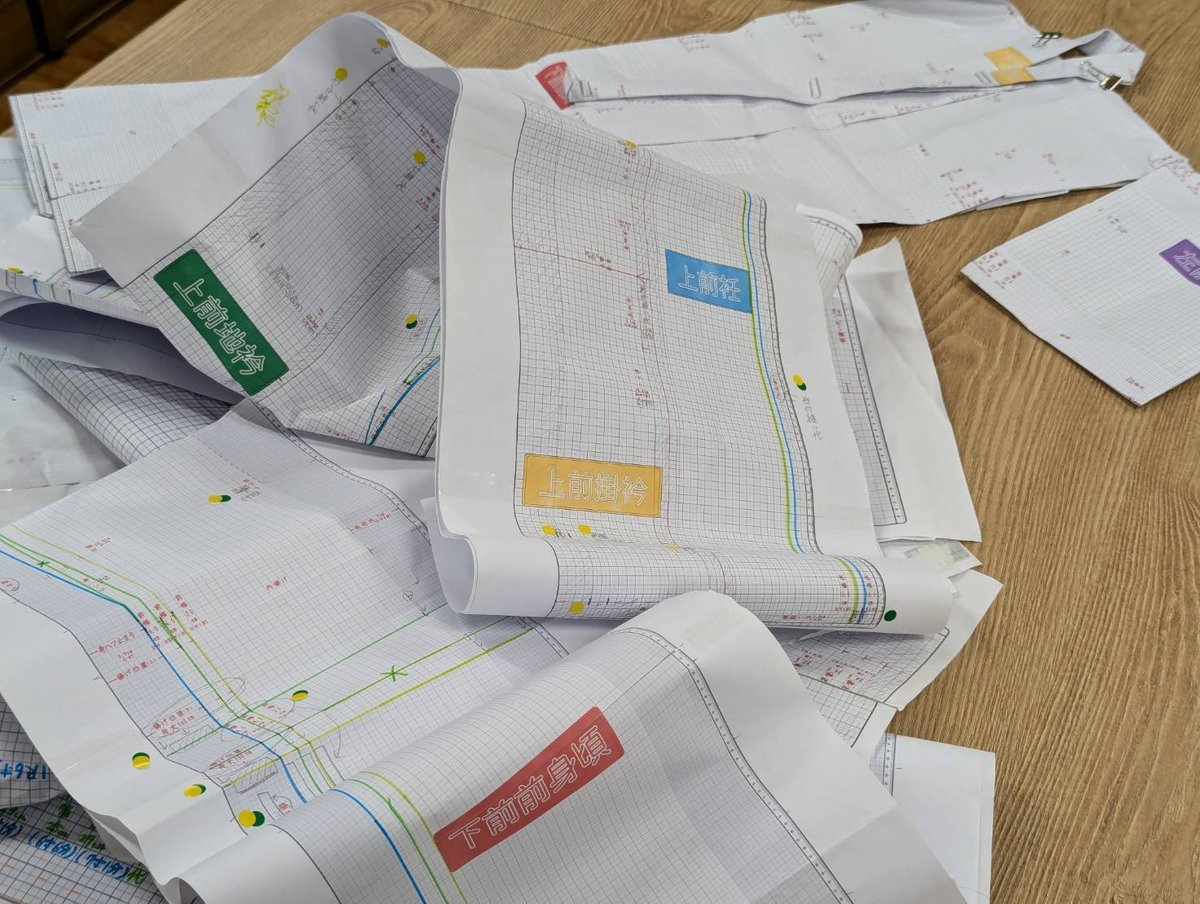

机の上には、左袖・右袖・上前身頃・下前身頃・衿衽に分かれた設計図の紙たち。

ではまず、好きなシールを選びましょー!

ここで、突然のテスト!

どことどこを縫い合わせるのか、同じ絵柄のシールを貼っていきましょう。

ざわつく参加者。

当たり前のようにカンニングしあう。

……ではまず、背縫いから貼りましょうか。

貼りながら、上前衽・下前衽・地衿・掛衿をハサミで切り分けます。

こうして、全部で9ヶ所シールを貼り終えました。

ポイントの柄を持ってくる場所6ヶ所にもシールを貼ります。

これで下準備が完了!

裁断する時の見積もりや柄合わせの仕方などをサラッと実演して、いざ組み立てへ。

まずは袖作りから

他の部品はハンガーにかけて避けておきましょうね。

お仕立てする時に並縫いをする位置で山折りにしていきます。グレー部分が縫い代になるので、視覚的にも分かりやすいと思います。折った所をテープ糊で貼り合わせていきましょう。

この折り紙講座では、並縫いする場所を糊で貼り付けて、くけをする部分は折るだけにしています。折りすぎるとビリビリに破れちゃうし、グレー部分に書いてある文字が隠れちゃいますからね。

これで、袖が完成!

次は身頃と衽!

ハンガーにかけてある部品を袖と交換して、次は身頃と衽を折っていきましょー!

縫い代が倒れる方向を考えて、キセがかかる方や折りぐけをする位置で山折りにしていきます。斜めに折った場所がひきつれて、うまく収まらないでしょう? 布であればコテで伸ばす所ですが、紙なのでハサミで切り込みを入れて落ち着かせます。

ここまでで、朝の部が終了! ご飯食べてエネルギーチャージしよう!

いよいよ組み立てていきますよ

さあ、昼の部だよ!

最初に貼ったシールの同じ絵柄同士を合わせて、背縫い、揚げ縫い、脇縫い、衽付けの順で貼り合わせていきます。

くけは折れる範囲で再現して、紙に直接メモを書いていきましょう。

続いて衿付け!

まずは山折りしてから、掛衿を地衿に乗せて、端から端まで真半分に折ってバチ衿を作ります。衿の中に収納する身頃と衽の縫い代を、この細い衿の中に入れるくらい、頑張って折り畳んでください。

衿付け点線に従って衿を沿わせて、めっちゃ折り畳んだ縫い代をかぽっと挟み込んで糊付け。衿肩明周辺は紙だと沿わせるのは無理なので、いい感じに折っておきましょう。

せっかく今まで丁寧に折って貼り付けてきたのに、ここで破れるー!

そこかしこで悲鳴が上がります。

ここまで来たら力技だよ。

最後は袖付け

糊で貼り合わせても完成して畳んでたら取れてしまいそうなので、袖山だけをホッチキスで止めてしまいます。これも力技。

完成だーーー!

4時間の講座で、30分程余裕を残して皆さん折り上がりました。

その後は、質問&相談タイム。

着物の構造を学ぶ設計図『着物マップ』の折り紙講座、いかがだったでしょうか

職人さんや呉服店の販売員さんたちと、お互い理解しながら話が出来るように。

着物好きの皆さんが、より着物を知って、もっと着物を好きになれるように。

和裁士の願いを込めて作った、着物のお仕立ての全容が詰まった設計図。

次回は、この講座に参加された方たちの感想を大公開します。

折り紙は縫えない方でも構造の勉強が出来るように作ったのですが、実はデジタルプリントで布バージョンも作っています。実際に縫い試しながら、仕組みの設定を考えている所です。こちらは近日公開予定!

折り紙講座は現在燈織屋の店舗のみで開催しておりますが、出張講座も対応可能です。呉服店・問屋・組合などの研修で、作る側・売る側の理解を深めるお手伝いが出来ればと思っています。もしご興味あればご連絡ください。

9月の開催日は23日(祝月)!

ご予約はこちらから↓