ワイルドなウィンターアクティビティ~バックカントリースキーに挑戦!~

今年の冬は久々に雪の多い年になっていますね!交通網を麻痺させるため都市部では嫌われ者になりがちですが、アウトドアの世界では涙が出るほど嬉しい出来事です。(笑)

そんな雪の多い今年、冬のアクティビティを楽しむために“バックカントリースキー”の研修会にへ。今回は、夏の野外指導者研修でもお世話になったWEAJが主催する3日間の研修会に参加してきました!今記事ではバックカントリースキーというアクティビティを簡単にご紹介しながら、その研修会の様子も併せて紹介させていただきます。

(夏の野外指導者研修/WEAJについては👇の記事もあわせてご覧ください!)

バックカントリースキーってなに…?

バックカントリースキーは、ゲレンデとは異なり、リフトなどの設備を使わず、整備されていない雪山を自分の力で登り、その後に滑走を楽しむアクティビティです。山頂や目的地から新雪やパウダースノーを滑り降りるのが特徴で、滑る場所の自由度が高く、広大な自然の中で楽しむことができます。ただし、ゲレンデのような整備がされていない分、雪崩のリスクなどの危険が伴います。そのため、専用のギアや安全装備、そして雪崩に対する知識や対策が必須です。また、地形や天候を読み解く力や経験も重要になります。一方で、自分の力で山を登り、普段では滑れない場所を滑ることで得られる達成感や冒険感は、このアクティビティの大きな魅力です。また、バックカントリースキーはリスクが大きいため、単独での行動は推奨されていません。原則として複数名のグループで行動することで、事故が発生した際に迅速な対応ができるようにしています。

バックカントリースキーの“3種の神器”

上記でも解説したように、バックカントリースキーには大きな危険・リスクが伴います。特に雪崩は、遭遇すれば命に大きく関わるリスクになります。もちろん雪崩に遭遇しないような知識や事前の計画が大切ですが、自然環境下に“絶対”はないわけで…。そんな雪崩に遭遇した時の対処法を事前に学んでおくことが、バックカントリースキーを楽しむための第一歩ということです。

そんなバックカントリースキーに欠かせないアイテムが以下の3つ。この3つがあれば、“もしも”グループが雪崩に遭遇した時に素早く捜索することができます。

◎雪崩ビーコン/アバランチトランシーバー

雪崩に巻き込まれたときに、自分の居場所を他の人に知らせたり、埋まった人を探すための電波発信・受信装置です。通常は「発信モード」で持ち歩き、救助時には「受信モード」に切り替えて埋まった人の位置を特定します。

◎ゾンデ棒/プロープ

雪崩で埋まった人を探すために雪に刺して使う細長い棒です。アバランチトランシーバーで大まかな位置を特定した後、ゾンデ棒を使って正確な場所を確認します。軽量で折りたたみ式なので持ち運びやすくなっています。

◎スノーショベル

雪崩で埋まった人を救助するために雪を掘る道具です。軽くて頑丈な素材でできており、持ち運びやすいように折りたためるものが多いです。アバランチトランシーバーやゾンデ棒と一緒に使うことで、迅速に救助することができます。

これらのバックカントリー“3種の神器”は、お守りのようにただ持っているだけでは効力を発揮することなく終わってしまいます…。この神器の役割を理解し、適切に使うことができたときに初めて、自分の命を守り、人命を救助することができます。ちなみに雪崩事故の死因第1位は「窒息」。雪崩に埋もれた人が生存できる時間は15~20分程度と言われています。この時間の間に救助するためには、やはりトレーニングが必要になるわけです。

今回参加した研修会の1日目には、それらの道具の確認から実際の救出の一連の流れをトレーニングがありました。ただ“探して掘り出す”だけの作業、ですが、一歩雪上に出るとまずは深雪に足を取られ前に進まなくなります。当日の現地の積雪は2~3mくらいありましたから、一歩足を踏み出せば腰くらいまでは簡単に埋まっていきます…。埋没者を捜索する「ビーコントレーニング」では、目標10分以内に埋没者発見・発掘を目指して挑戦し、無事に9分で発掘することができましたが、この時点ですでに汗だく。(笑) 複数名での埋没者の掘り出し・搬出のシミュレーションにもチャレンジ。終わった時にはクタクタで、自分が遭難者になりそうでした…。

氷点下なのに汗だくになるトレーニングです。

バックカントリースキーの道具

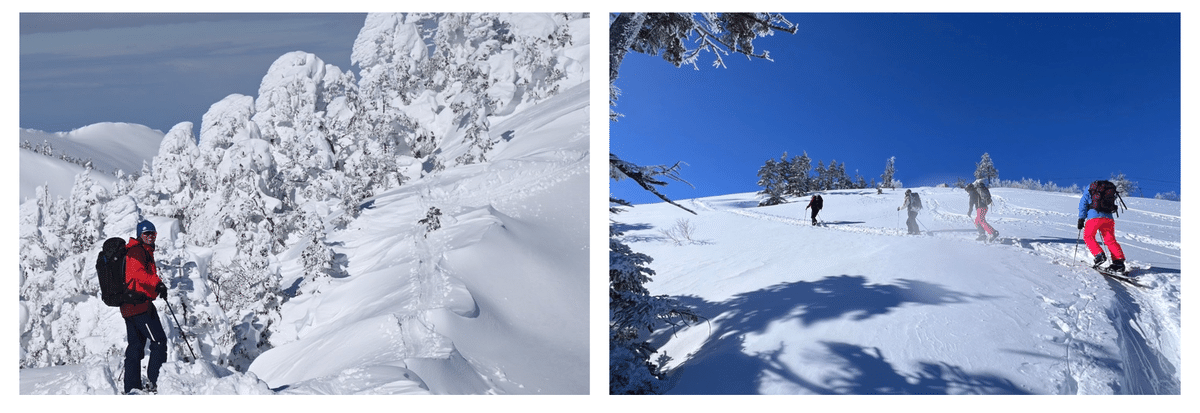

そして研修2日目には、実際の雪山に入って実践トレーニング。前日の夜に天候やスキー場情報、ルート確認などの計画を行い、いざ入山!1日目の降雪から打って変わって超快晴!

まずは、自分たちが滑走するためのポイントへハイクアップ(登行)しなければなりません。前述したように現地の積雪は2m超、圧雪がされていないところをハイクアップするわけですから、当たり前ですがツボ足状態だと、沼地のようにどんどん雪のなかへ埋もれていきます。ここで出てくるバックカントリースキー必須アイテムが「シール」という道具です。

◎バックカントリー用スキー/ファットスキー

バックカントリー用のスキーは、ハイクアップをしなければいけないこと、非圧雪のパウダー状の雪の中を滑走するため、通常のゲレンデで使用するスキーよりも軽量かつ板幅が太目に作られているものが一般的です。また、ブーツを固定するビンディングは、板を履いての歩行がしやすいようにヒールフリー(つま先だけが固定され、踵が浮くように設計されたビンディング)になるものがほとんどです。

◎シール/クライミングスキン

シール(クライミングスキン)は、スキーの裏に貼る滑り止め用の道具です。これを使うと、雪山をスキーで滑らずに登ることができます。一方向には滑りやすく、逆方向には止まる特殊な素材でできており、バックカントリースキーには欠かせないアイテムです。

以上の2つの道具を駆使すると、雪山を登り、スキー滑走も楽しむことができます。研修当日は雲がない晴天!森林限界付近では白と青のコントラストが綺麗で、辛くなりやすい登りも楽しく登行することができます。ルートの途中では、これもまたバックカントリースキーには欠かせない知識と技術である「弱層テスト/ピットテスト」のトレーニングもありました。

◎弱層テスト(ピットテスト)とは…?

弱層テストとは、雪崩が起きやすい雪の層(弱層)があるかを調べる方法です。雪面を掘って層の状態を観察したり、上から圧力をかけて崩れるか確認(=コンプレッションテスト)します。これにより、その場所の雪崩リスクを判断する重要な手段です。

そして、いよいよドロップポイント(滑走開始ポイント)に到着!天候の後押しもあり、滑走前に最高の景色を拝むことができました。もちろんスキー場からの景色もいいですが、このバックカントリーでしか行くことのできない場所からの景色は別格です。何より、バックカントリースキーの醍醐味は、まだ誰も滑っていないコースに自分のターン弧を描くこと。フカフカの雪上で林間を駆け抜けるスリルと爽快感は、ゲレンデでは味わうことのできないバックカントリースキーの楽しみ方です。

ひの自然学校の目指すもの

ここまで読んで、「そんなリスクを冒してまでやること?」とか「ゲレンデスキーだけでも十分楽しいじゃん」と思った方もいるかもしれません。はい、それもその通りです。ゲレンデスキーでも、自分の好きなスピードで滑り、好きなようにターンするだけで、スキーの楽しさを十分に味わえます。ですが、バックカントリースキーには、バックカントリースキーでしか見ることのできない景色や、味わうことのできない達成感、爽快感があります。だからこそ、その危険やリスクに向き合い、知識を深め、トレーニングを積み、経験を重ねていくことで、それらを回避・コントロールできるようになり、新しい世界が広がるのです。

私たち「ひの自然学校」のスキーキャンプでは、子どもたちにスキーを指導する際に明確なゴールを掲げています。それは、「自立したスキーヤー」を育てることです。スキーには、基礎スキー、アルペンスキー、競技スキー、フリースタイルスキー、クロスカントリースキー、など、さまざまな種類があります。今回ご紹介したバックカントリースキーもその1つ。それぞれに異なる道具や技術が必要ですが、私たちはその大前提となる、安全にスピードをコントロールして滑る技術を体験してもらうこと、また、さまざまな斜面、斜度、雪質、天候に対応する力を身につけてもらうことを重視して指導し、生涯スポーツとしてスキーを楽しめるスキーヤーを育てることを目指しています。このスキーキャンプを通じて、「スキーが楽しい!」「スキーが好き!」と感じてもらえたら、それだけでも大成功です。そして、ここでの体験がきっかけとなり、スキーの多様なスタイルや魅力に興味を持ってもらえたら、私たちとしてもこれ以上に嬉しいことはありません。

記事:若泉わか(ひの自然学校サステナブル レスポンシビリティマネージャー)