テレキャスターの夢 Part1

※2023年3月にOFUSEにて配信されたコラムを編集し再掲したものです。

親愛なる友だちへ、ひねもです。

最近、自分でギターをいじり始めた。

その話しを”テレキャスターの夢”と題して書こうと思います。

Part8くらいまで続く連載型コラムになる予定です。

いつも以上に話しは脱線しまくりますのでよろしくお願いします。

ギターを発見

昨年10月に実家に帰省した際、前のバンドで使っていたテレキャスターを部屋の隅で見つけた。

人生で初めて買ったギター。

状態はボロボロ。

当時ライブでかなり手荒に扱っていた。

全箇所を楽器屋さんで修理屋するとなるとその費用で新しいギターが買えてしまう。

ならばダメで元々で自分で修理してみようと思ったのです。

まずはそのテレキャスターとの出会いから。

初めてのエレキギターはハードロック

初めてMYギターを買うというのは人生において一大イベントだ。

それまでは父親のお下がりのフェルナンデスのストラトタイプのギターしか持ってなかった。

モデル名は忘れてしまったが

リアがハムバッカー

フロントにシングル2発

ボディが光沢あるレッド

マッチングヘッド

ピックガードが黒

のいわゆる80年代ハードロック風な見た目のギターだった。

たしか先が黒いアームも付いてたはず。

エディ・ヴァン・ヘイレンがロックの入り口だった僕としてはこういうスタイルが一番好きでもおかしくはない。

しかしヴァン・ヘイレンは最初の扉を開けてくれた事に間違いはないが、その後ザ・バンドやチャック・ベリーやローリングストーンズなどが好きになった。

なので、このギターはカッコいいが自分のやりたいこととはなんだか雰囲気が違うな〜と思い始めたのだ。

エディ・ヴァン・ヘイレンのギター

通称:フランケンシュタイン

色んなギターをバラしてパーツを寄せ集めて作ったという風貌と、包帯でグルグル巻きにされたようなペイントからその名前が付いた。

ちなみに豆知識としては初期のフランケンギターの中にはダンエレクトロのネックが採用されているものもある。

さらにちなみにだがランディ・ローズもダンエレクトロネックを使っていたそうな。

安価で手に入るという理由もあるだろうが、限りなくフラットな指板のため弦高を下げることができテクニカルなプレイがしやすかったのでは?との見解も。

エディは普通の指板をわざわざフラットに加工していたらしいので、ダンエレクトロを見て”これだ!”と思ったのだろう。

ヴィンテージのギブソンのピックアップとフェンダーのボディにチープなダンエレクトロネックの組み合わせとはとても不思議な感じだが、美術品ではなくプレイヤーとして実用性を追求していたからこそのチョイスになるほどなあと思う。

欲しいギターは?

自分が欲しいギターはなんだろうということになる。

最初はやはり憧れから入るもので

ヒーローと同じ形のギターが欲しい!

と、ただそれだけ。

機能とか良し悪しとかはわからなかったので。

それがテレキャスターだった。

エレキギターとは何か?

まずは簡単にエレキギターの話しを。

名前の通り電気を使うギターのことだ。

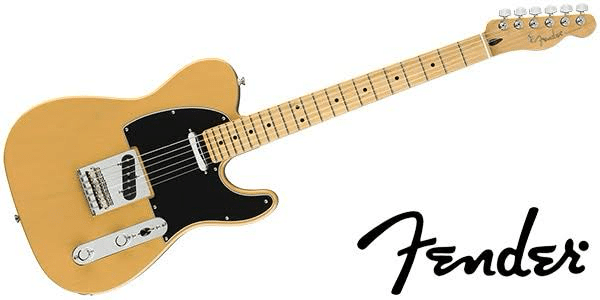

”初のエレキギター=テレキャスター”

のイメージがありますが

正しくは

”世界初のソリッドボディで量産型のエレクトリックギターがテレキャスター(エスクワイア/ブロードキャスター)”

なのです。

このギターが誕生するまでを簡単におさらいしましょう。

アコースティックからエレクトリックへ

ギターには大きく分けてアコースティックとエレクトリックがある。

アコースティックギターが先にあった。

それが時代と共に徐々にエレクトリック化していく。

最初の電気化はアコースティックギターにピックアップを載せる事だったのです。

こうした仕様もエレキギターのジャンルに入る。

例えば

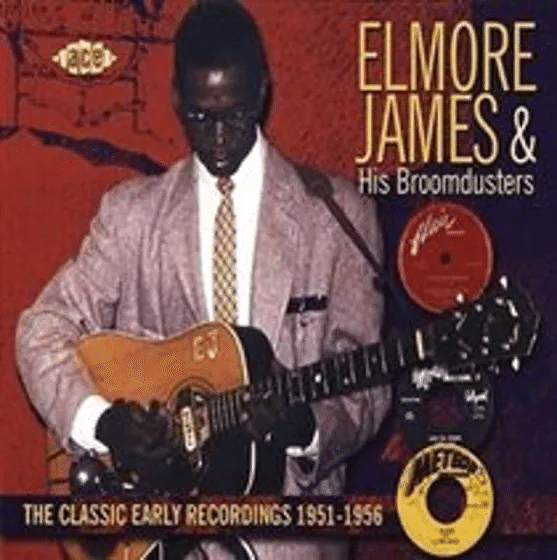

”エルモア・ジェイムス(1918-1963)“

の使用ギターは

元々はアコギですが後付けでピックアップが載せてあるのが写真からわかる。

この改造によって電気を使って大音量での演奏が可能になっている。

自分でやったであろう強引なピックアップの付け方がたまらない(あとEJのドットイニシャルがかわいい)

そこからさらに進化する

進化と書いてしまいますが、あくまで技術面での話しです。

どのギターが優れているかではないのでご理解の程よろしくお願いします。

まずは”フルアコースティックギター”が誕生。

アコースティックと呼ばれているが、エレキギターである。

日本では“箱モノ”とも呼ばれている。

1930年代頃に登場したらしい。

全体的にアコースティックギターの要素がかなり残っていて、空洞部分が同じくらいある。

かなり分厚く、そして大きい。

ついにソリッドボディギター登場

エレキギター=ソリッドボディギター

のイメージが強い

その後、共鳴部がない“ソリッドボディギター”が発明される。

今では当たり前だけど、当時は革命的アイディアだったのです。

それまでは

“ギター=ボディが分厚くて中が空洞”

弦を掻き鳴らしたときに内部で音が共鳴する。

それが穴から出ていって

”音が鳴る”

という認識だった。

しかしソリッドボディギターは1枚の木の板にピックアップが付いているだけという。

え?

共鳴部が無い、、、。

これで音が鳴るの、、、?

と当時の人たちは驚いたのです。

余談

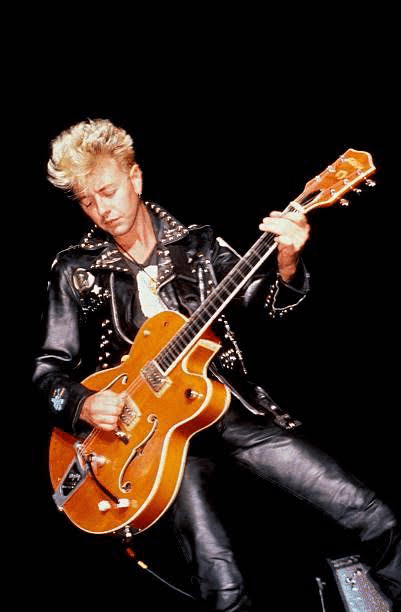

”セミアコースティックギター”

1950年代後半に登場。

先程のフルアコースティックギターに比べると厚さがスリムで空洞部分も少ない。

ソリッドボディギターとちょうど中間といった形状のため”セミアコースティックギター”と呼ばれる。

初のソリッドボディギター?

この革命的な”ソリッドボディギター”を誰が発明したのかという話しになる。

一説にはビートルズやザ・フーが使っている事で有名なリッケンバッカー社の

”フライングパンギター”

が初の”ソリッドボディギター”ではないかと言われている。

1932年に開発された。

かなり個性的な見た目で、あまりにも最先端過ぎて当時は受け入れられなかったらしい。

このフライングパンギターはソリッドボディではあるが、楽器としてのジャンルは“ラップスティール”である。

ラップスティールは膝の上に載せてスライド奏法で弾くギター。

現在主流の肩から吊り下げて演奏するギターとはちょっと違うスタイルなのだ。

もうひとつのソリッドギター

この他にもうひとつ重要なギターがある。

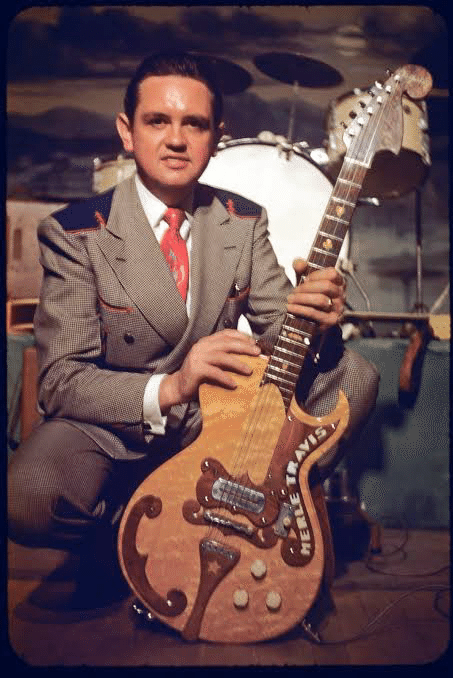

ビグスビー社の開発した”ビグスビー=トラヴィスギター”だ。

1947年頃に作られた。

これが

“世界初のいわゆるソリッドボディ型で実用性のあるエレクトリックギター”

と言われている。

厳密に言うとソリッドボディではあるが、内部はくり抜かれており“セミソリッドボディ”となっている。

見た目はレスポール、テレキャスター 、ストラトキャスターなどを全て混ぜたような雰囲気だ。

先程のラップスティールギターがボディの空洞無しで演奏できるならば普通のギターでも可能なのでは?

とビグスビーさんはトラヴィスさん(カントリーギタリスト)のために共鳴部がないギターを開発するのです。

トラヴィスギターのその後

ここからは専門用語が増えていくので、わかっているとは思いますがギターパーツの名称を復習しておきましょう。

現在のペグ6個が1列になる配列を考えたのもビグスビー社が最初らしい。

それまでは左右に3つずつ振り分けられた形のみだった。

ビグスビーさんはトラヴィスさんの要望で1列になるように開発した。

これもそれまでのギターには無いアイディアだった。

ビグスビーさんが作ったこの超革命的ギターをトラヴィスさんはフェンダー社のレオ・フェンダーさんに”数日間貸した“と言い伝えられている。

そして、、、

フェンダー社はエスクワイア(のちのテレキャスター )を開発する、、、

、、、のです。

1949年にエスクワイアが誕生。

進化版として1950年に”ブロードキャスター”が販売される。

品名がグレッチ社の製品と被ってるということでモデル名が消し“ノーキャスター”として製造を続ける。

その後”テレキャスター”という名前になり大量生産が開始される。

そして、その後ストラトキャスターが開発されて大ヒット。

テレキャスターは継続して販売されマイナーチェンジをし続ける。

また派生系としてシンライン、カスタム、デラックスなど様々な種類がある。

そうしてエレキギターと言えばフェンダー!と言われるほどの大成功をおさめるわけです。

ビグスビーのビブラートユニット

またビグスビーさんに話しを戻します。

現在ではビグスビー社はエレキギター製造より”ビブラートユニット”の方が有名です。

元々はバイクをカスタムする会社を経営していたビグスビーさんは、ギター業界に参入してからバイクの部品を使ってビブラートユニットを開発する。

バイクパーツが由来なだけにビグスビー社のビブラートユニットはゴツくてカッコいい。

今でもビグスビーのビブラートユニットは世界中のプレイヤーから愛用されています。

ビグスビーの呪い?

一昔前まではフェンダー社のギターにビグスビーのビブラートユニットは取り付けにくい、また取り付けると呪われるという伝説がありました。

フェンダーに取り付けられるのは一般的には通常のシリーズとは違う”Fマークの入ったビブラートユニット”になっています。

ビグスビー社のビブラートユニットは種類が豊富なのでこれ以外にもフェンダーに付けられる製品もたくさんあります。

しかし、大事なのはそこではなく、、、

何が言いたいかというと

自分のソリッドボディギターのアイディアをパクられた、、、のではないかとポール・ビグスビーさんはレオ・フェンダーを恨んでいて、、、

、、、なのでフェンダー社のギターには取り付けにくくなっている(のではないか?)というわけです。

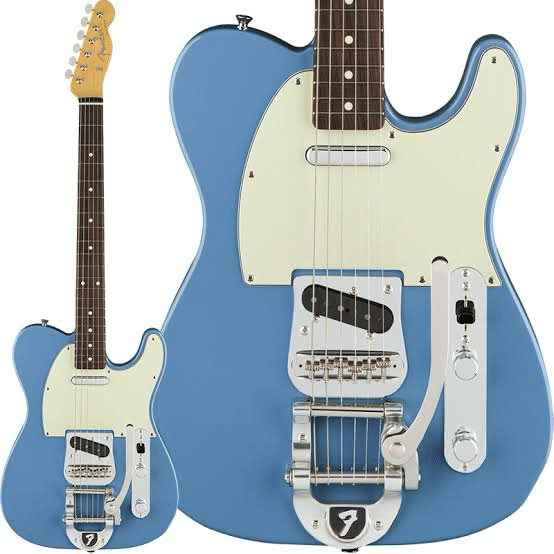

何十年も経った今ではフェンダーギターに最初からビグスビーユニットが付いた公式モデルもあります。

しかし1950年代は犬猿の中だったとか、そうじゃないとか。

それ故にフェンダー社のギターにビグスビーを付けると呪われるという都市伝説があるのです。

話しは戻ります。

以上の経緯を踏まえるとテレキャスター(エスクワイア/ブロードキャスター)は

「世界初の“量産型”のソリッドボディエレクトリックギター」

と呼ぶのが良いのではないか?と思うのです。

今回はここまで。

ブラザー、シスター、次は憧れのテレキャスター の話しです。