謎のビザールギター

※2023年6〜9月にOFUSEにて配信されたコラムを編集し再掲したものです。

親愛なる友だちへ、ひねもです。

THE MOTOROLLERZのケイスケさんからギターを預かった。

僕が

“ハウンド・ドッグ・テイラー&ザ・ハウスロッカーズ”

をリスペクトして自分のバンド名を付けていることに気付いて

“テイラーの愛機と似たギターを持っているけど使うかい?”

と言ってくれた。

(アー写をオマージュした)

そのギターを修理する過程を記したい。

謎のビザールギター

ライブの日に持ってきてくれたのがこちら。

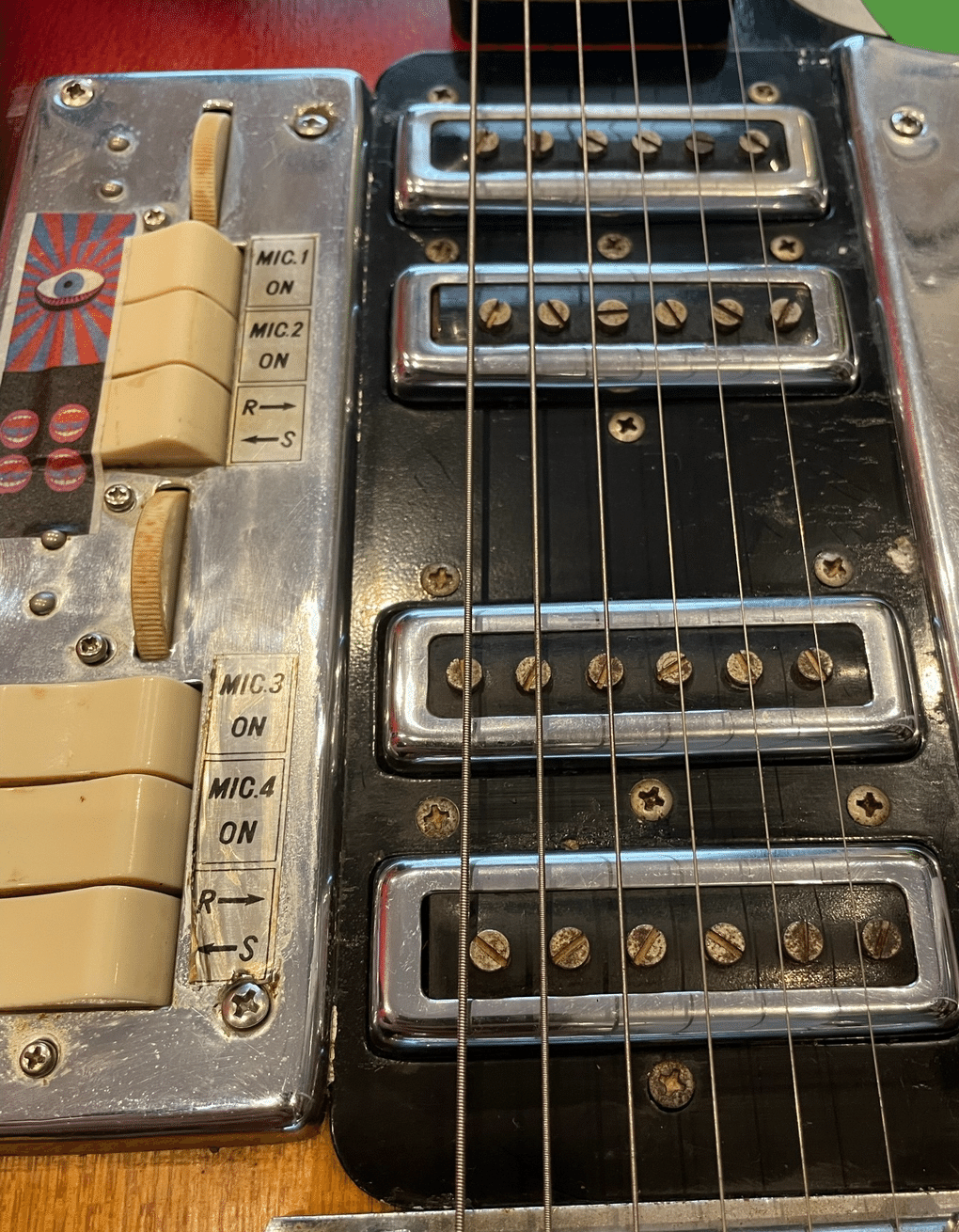

ヴィンテージ独特の乾いた雰囲気。

サンバーストの美しい塗装。

鉄製のガードや特大のギターヘッド。

めちゃくちゃカッコいい。

いわゆる“ジャパンヴィンテージ”や“ビザールギター”と呼ばれる1960年代の日本製エレキギターだ。

テイラーが使っているギターと全く同じ仕様では無いが、特徴的な特大ギターヘッドやスイッチやピックアップが似ているので同時期に造られたものだろう。

(ジャケもオマージュした)

1960年代の日本はエレキギター製造黎明期。

海外に向けての輸出も盛んだったらしい。

何十種類も輸出用のブランドがあったとか。

テイラーのギターもそうして海を渡った輸出用日本製ギター。

たくさんブランドがあって断定はできないが、おそらく製造は”カワイ楽器”で輸出用ブランド名は“キングストン”ではないかと言われている。

ギターの本場のアメリカ黒人ブルースマンが日本製ギターを使っているのは不思議な気もするが当時はよくあることだったらしい。

日本製は造りが良くて安いので重宝されたとか。

時代はずっと後になるが“ジョン・スペンサー&ザ・ブルースエクスプロージョン”のジョンもこの文化を継承している。

大都会ニューヨークを拠点にしたアメリカのバンドだが、日本製60年代の安価なギターをずっと愛用している。

ハウンド・ドッグ・テイラー&ザ・ハウスロッカーズ

テイラーは残念ながらあまり知名度のないミュージシャンで動いている映像はとても少ない。

これはハウスロッカーズを率いての貴重な映像。

ベースレスのトリオ編成。

全員で音をぶつけ合う演奏スタイルにはかなりの影響を受けた。

フロント2人のギターは音の立ち位置が目まぐるしく入れ替わる。

片方がソロを弾き出したらリズムに回る柔軟性。

その隙間を埋めつつ主張するドラム。

全員が主役で目立っている。

崩壊寸前のギリギリでの調和。

ヒリヒリしたムード。

危ういチューニング。

そして大事なのは

“すこぶるゴキゲン!”

なことだ。

“ブルースはユウウツを吹き飛ばす”

という僕の思っていることを体現してた。

これだ!こんなバンドがやりたい!!と思った。

テイラーのソロ出演だとココ・テイラーやリトル・ウォルターなど超売れっ子スターミュージシャンに囲まれてめちゃくちゃ緊張しながらスライドを弾いている映像もある。

テイラーが立ってギターを弾いている貴重な映像だ。

残されたいくつかのライブ盤を聴く限りとても明るいよく笑うオシャベリな人らしく軽快なMCをたくさん挟みながらライブを進行してる。

なので、このテレビ出演はかなり緊張していると思う。

修理の方向性

話しを戻す。

そんなリスペクトするテイラーと似た仕様で半世紀以上前のヴィンテージギターが僕の手元にやってきた。

楽器に特別なコダワリは無いし、とにかくヴィンテージが好き!というわけでもないので、ここまで年数が経ったギターを触るのは初めて。

ライブで使える状態に調整したい。

古いギターをじっくり触る機会はなかなか無いので貴重な経験だ。

ケイスケさんにはパーツを替えたり本体を削ったりしちゃいますが大丈夫ですか?と確認したら

“ヴィンテージギターではあるが大事に飾って眺めるものではなく、これはストリートの、ロックンロールのギターだから好きにイジっていいよ”

と言ってもらえたのでオリジナルを重視せず、状況に応じて現行品と入れ替えてライブで使える状態を目指すことにした。

修理①ペグ

まずはペグが見るからにひどい状態。

ブッシュが無かったり割れていたりする。

トルクもかなり重く力を入れないと回らない。

60年以上も頑張ってきた貴重なオリジナルパーツではあるが使える状態ではない。

新品にしてしまうことに。

現代のエレキギターではまず見かけない形のペグ。

というかこれはクラシックギター用なのでは?と思う。

1960年代の日本のエレキギター産業はまだ黎明期で手探りな部分も多かったはず。

あくまで僕の考えだがそれまでのフォークギターやクラシックギターの知識や部品も流用して使っていたのでは?と推測する。

穴のサイズは8mmだった。

今は10mmが主流だが昔は8mmが多かったらしい。

もちろん現行品で8mmもたくさん出回っている。

新たな穴空け加工は必要無かった。

フェンダー系ギターペグを取り付ける。

ペグ交換はスムーズに終了。

修理②ナット

次はナット交換。

これがなかなか凄い状態だった。

厚紙かなにかを折りたたんで挟みボンドを流して固定してあった。

弦高を高くしたかったのだと思うがこの処置の仕方は初めて見た。

後述するが、ネックジョイント部分に厚紙を挟む対応は普通にある。

だがナットに厚紙は聞いたことがない。

ロッド部分まで流れ込んでいて癒着してしまっている。

かなり大胆な処置だ。

ヴィンテージギターは長い年月の中で何人もの手に渡ってきたので、様々な改造がなされている場合が多い。

だが今までのオーナーには申し訳ないがこれは流石に...と思った。

このナットもおそらくオリジナルパーツだが新しいのを付けることに。

オリジナルを元にアタリをつけて削り出す。

弦高がかなり高めなので、元々より低めにした。

まぁまぁうまくいった。

修理③シャフト

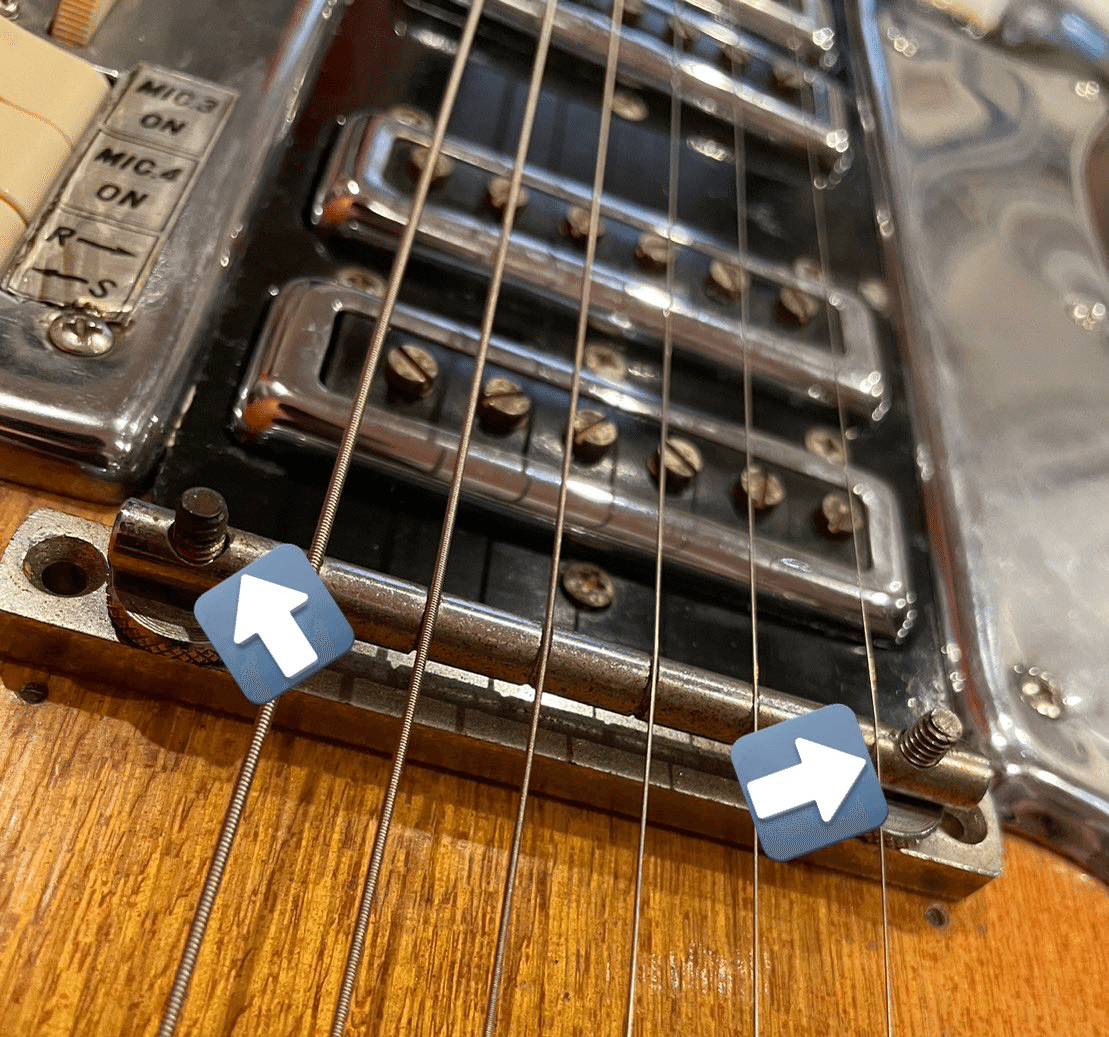

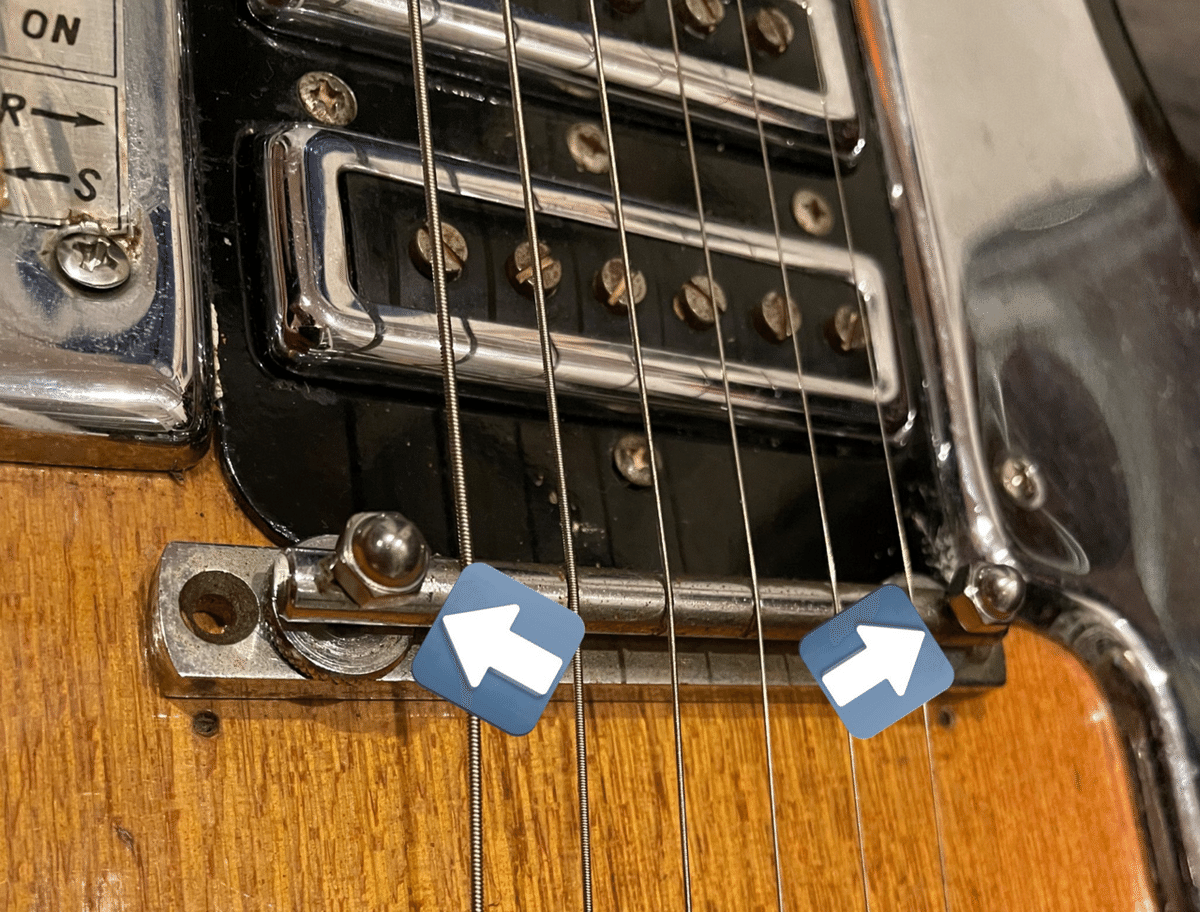

当時はブリッジミュート奏法が一般的ではなかったのか、ブリッジに手を乗せれる雰囲気じゃない。

限界まで下げているからか突起が手に当たりかなり弾きにくい。

ここに手を載せてミュートして弾くことは想定されていないように感じる。

いつか皮膚が引っかかって流血しそう。

なのでホームセンターで”ふくろナット“を購入し装着した。

ちなみにブリッジ自体が可動式で、これも現代ではかなり珍しい仕様。

現代ではネジで固定されているのが普通。

そして弦1本ずつ調整できる。

しかし、このギターは切れ込みを入れた鉄の棒が横たわっているだけ。

エレキ製造黎明期ならではの作りだと思う。

ストリングガイドの仕様

ストリングガイドも全弦にテンションをかける仕様。

ブリッジもストリングガイドも1本ずつの微調整はできない。

大らかと呼ぶべきか。

様々なパーツから時代を感じる。

修理④ネジ交換

ネックに対して素人の僕がやれる作業はこの辺りで限界。

あとはネジを可能な限り新品に取り替えて、金属はピカールで磨いた。

それだけでも随分と雰囲気が良くなる。

ネジは長い年月の中で無くなる度に適当に付け替えられたらしく、それぞれ長さがバラバラだった...。

空回っている箇所も幾つかある。

60年も経ってるとネジも劣化が激しく穴がナメまくっていて交換も一苦労。

先人達も力いっぱい回した痕跡が随所に窺える...。

修理⑤ネックジョイント

ネックジョイントは4本の内1本はネックの中で腐敗して折れていて取り出せなかった。

3本しか締まらない。

調整をしても弦高は6mmくらいあった。

普通のギターは2nmくらいなので3倍もある。

ネックジョイント部分に”シム”を咬ました。

ジョイント部分に何かを挟んで角度を稼ぐ。

この場合は”厚紙”で大丈夫。

よくあるのはタバコのパッケージなど。

入るサイズにハサミで切って挟むだけ。

挟む厚さの計算が複雑で、学生時代に習った”サインコサインタンジェント”が出てくる。

あの授業は意味があったんだ...と今更ながら思う。

弦交換の手順

面白いと思ったのは弦交換にマイナスドライバーが必要になる。

毎回カバーを外す必要がある。

今は欠損しているが元々はアームが付いていた。

あくまで推測だがどうしてもアームを付けたいがために色々と補強する必要が出てきたのではないか?

そのおかげでブリッジが複雑なシステムになった気がしてしまう。

アームカバーだけマイナスのネジなのが不思議だ。

弦交換のためだけに小さなマイナスドライバーを常に持ち歩く必要性があるってめちゃくちゃ不便だと思う。

しかもそのカバー穴を付けるために真ん中にパイプがあり弦交換がしにくい。

そうまでしてアームが必要だったのかな?とも思うが、この時代のギターヒーローはきっとザ・ベンチャーズなのだ。

あのテケテケサウンドはもちろんだが”ビヨンビヨン”ないし”グゥーン”というサウンドに憧れた当時のギターキッズはアームは絶対欲しかったアイテムだと思う。

妄想イメージは“青春デンデケデケデケ”

本家モズライトは高額で買えなくて日本製ビザールギターだとしてもアームは絶対に譲れない要素だった。のではないかな?と思う。

ベンチャーズは今見てもめちゃくちゃかっこいい。

モニター無し、アンプにマイク無しでこの演奏と音ってどういうことなの?といつも思う。

当時の人が憧れてアーム付きギターでバンドを始める気持ちはすごくわかる。

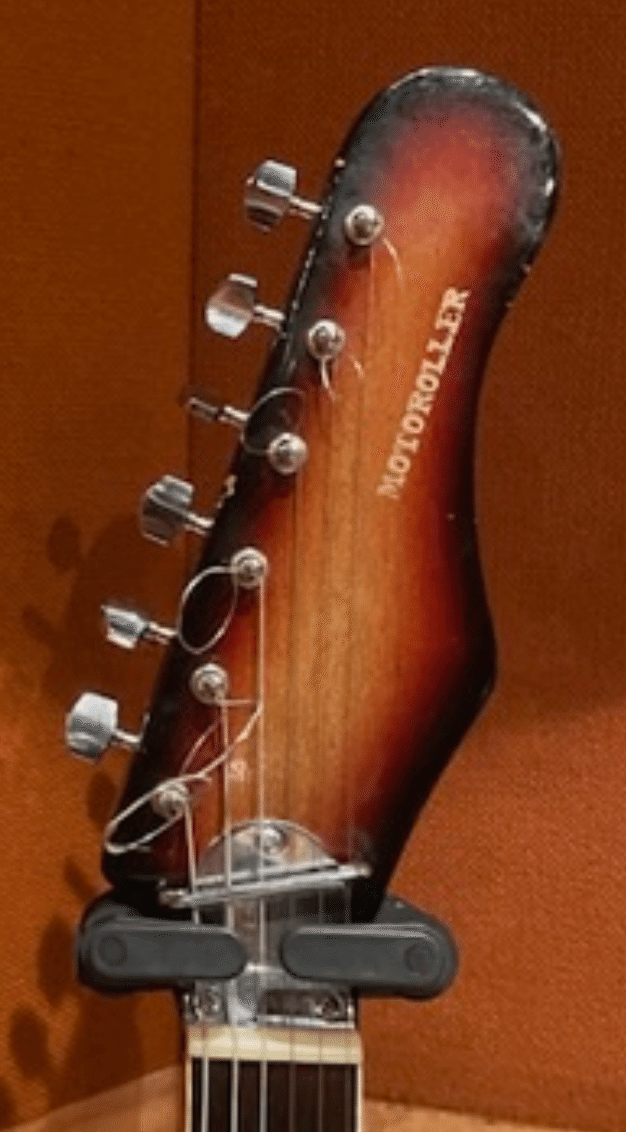

ギターヘッド

普通のギターケースじゃ納まらない特大ギターヘッドもたまらない。

おそらくチューニングを安定させる目的だと思うがちょっとやりすぎ...。

ペグまでの距離がありすぎて普通のギター弦の長さだと1弦は届くのがギリギリ。

かなりスリリング。

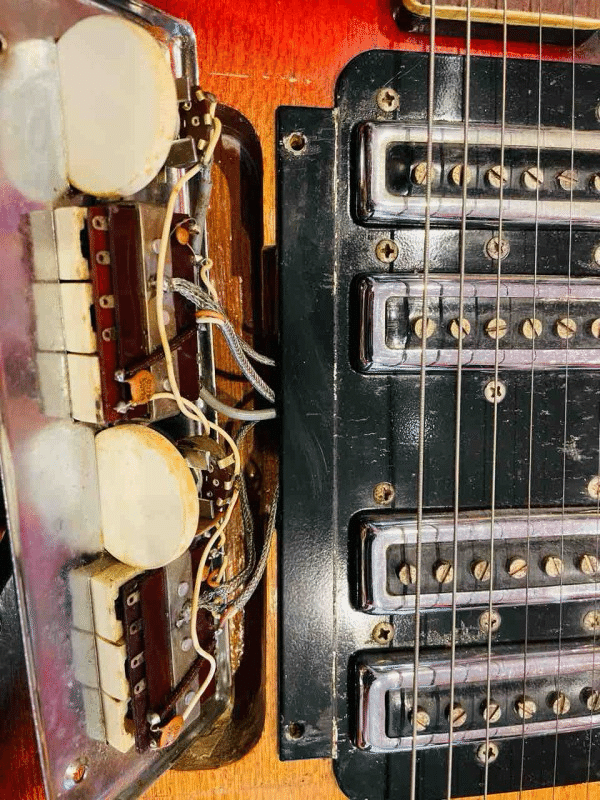

修理⑥線材&ポット

電装周りはジャック交換はされていたが、他はおそらくオリジナルのまま。

製造から半世紀以上経っても問題なく普通に使えている。

海外製品とは全く違う独特な配線やスイッチパーツもオリエンタルな雰囲気がある。

線材とポットは全て交換した。

ボディバック

バックの傷を見るとかなり高い位置で構えてたことがわかる。

それこそ当時のオーナーは青春デンデケデケデケみたいな構え方で弾いていたのではないかと思う。

ここまで擦れるという事はこのギターでたくさん練習したはずだ。

モデル名は不明

このギターがカワイ楽器製造なのかはよくわからない。

ヘッドにブランド名がないため情報がない。

Googleで画像検索をかけても同じモデルが見つからず。

見た目が似た古い国産ギターはたくさん見つかるが、全く同じ形は見つからない。

ネックジョイントにMADE IN JAPANの刻印があるので日本製には間違いないはず。

なので、発売したブランドはグヤトーンやテスコやトーマスかもしれない。

製造はフジゲンかもしれない。

この時代は工場は同じでも最終的に発売するメーカーが違ったり、また輸出するブランドは違ったり、入り乱れていてほとんど同じ仕様のギターが全く違う名前で売られていることも多々ある。

ドラクエの新キャラみたいに。

なので、もしかしたら海外に輸出された後に様々な人の手を渡って再び日本に戻ってきたのかもしれない。

詳細は謎のまま。

そこも含めてケイスケさんの言う通り

“ロックンロールのギター”

なのだと思う。

スタジオへ

ペグやナット、ビス、ジョイント、電装系などを修理した後スタジオに持っていった。

歪ませて鳴らすと昔のビザールギター特有のハウリングはあるものの普通に鳴ってくれる。

僕はリードは弾かないので、これで充分だ。

ライブで使ったら...

2023年7月12日の神田THE SHOJIMARUでKさん主催のライブでこのギターを使ってみた。

リハーサルでは力を抜いて弾いていたからか特有のハウリングはあるものの楽器自体のコンディションは問題が無いように感じていた。

しかし本番でいつも通りに弾いたらトラブル発生。

“シムの噛ませすぎ&ネックジョイントビス欠損”のせいかネックがしっかり固定されていなかったらしくボディから浮いてくる。

1曲目はなんとか弾けたが、2曲目では弦高が高くなりすぎて音が鳴らなくなる。

ライブにトラブルは付き物で色々と経験したことがあるが、演奏中に徐々にネックがボディから外れていくのは初体験。

どうにも対処できなかった。

共演のThe Memphis Bellの古賀くんからギターを借りてライブはなんとか最後までやれた。

奇跡のダブルレスポール

レスポールは音がすごく良かった

修理⑦アンカービス

これではライブじゃ使えないというこで、ネックジョイントの補強を考えた。

ネック自体を変えることも考えたがサイズが特殊なため合うものは見つからない。

色々と調べたら”アンカービス”というのがあると知った。

ネック側の穴を広げて、太いネジを通して強く固定する。

写真を撮り忘れたのでbeforeしかないが...

木材自体がだいぶ傷んでいてネジを回すと木屑が出て空回っていて締まり切らない。

ドリルで穴を広げてアンカービスを装着。

しっかり締まるようになって弦高も標準よりちょい高いくらいにまで調整できた。

アンカー加工についてはこちらのブログが詳しいです。

再びライブで...

2023年8月11日の東高円寺UFO CLUBでのジマさん誕生日イベントで再度ライブで使ってみた。

ハウリングは気になるものの、ネックは問題なく最後まで演奏できた。

修理⑧ポッティング

ここまできたらハウるピックアップもどうにかならないかと調べた。

”ポッティング”というテクニックを発見。

ピックアップに隙間があるとハウリングしやすいため、蝋で塞ぐというやり方。

現代のギターはほとんどが出荷時点でこの加工がされているが昔は違ったらしい。

ヴィンテージと現行品で音が違うのは木材や乾燥など様々な理由があるが、ピックアップの造りが違うのも要因だとか。

蝋は手作りキャンドル用が売られているのでAmazonで購入。

パラフィン100%ではなくステアリン酸が混ざった物が良いらしい。

最初からミックスされたものも売っている。

耐熱容器を湯煎してピックアップを浸す。

マスキングしておくと余計な部分に蝋が付かなくて便利。

ネジ穴に針金を通しておくと出し入れしやすいです。

修理⑨配線

ポッティングし終えたピックアップを再び繋ぎ直す際に思った。

ピックアップ4つも必要かな?と。

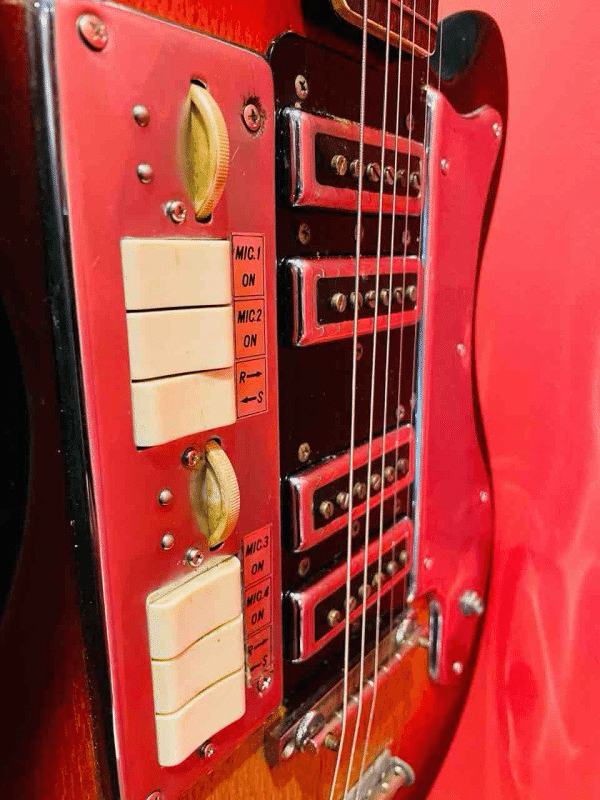

スイッチが独特で各ピックアップは独立していてMIC1-4までがある。

全てONにするとピックアップ4つがミックスされた状態。

フロント×2とリア×2という考え方らしく、2つに別れている。

それと全体のボリュームとトーンのポットが1つずつある。

“R→ ←S”は最初はさっぱり意味がわからなかったが、調べたら”リズム→ ←ソロ”という意味らしい。

当時はエフェクターが一般的では無かったためギターソロ時にはトーンを絞って音を太くして弾いていたとか。

そのため強制的にトーンをゼロにできるボタンが付いているらしい。

言われてみると昔のブルースマンはファットで力強い音色でソロを弾いている気がする。

あの音が好きなのだと思っていたが”エフェクター無しアンプ直”で様々な状況に対応するためのテクニックだったらしい。

この複雑な配線は僕には必要無いので全てカットした。

普段からギターソロは弾かないし曲中でリアとフロントを使い分けたりもしないので...。

色々と取り除いて”1vol1tone”のシンプルな配線に変更した。

弾いてるときに当たりやすい四角いスイッチ(モテギスミスちゃんは”お豆腐スイッチ”と呼んでいた)はダミーで触れても反応しないようにした。

ピックアップを3つ外したので重量も軽くなった。

修理⑩ストラップピン

書き忘れていたがストラップピンの位置が独特だったのでボディバックに穴を開けて新しくピンを取り付けた。

ギブソンSGのようにしてある。

ギターヘッドにロゴ入れ

名無しのままなのはかわいそうなので前オーナーのバンド名から“MOTOROLLER”と名付けた。

コンデンサー交換

ここまできたら半世紀以上前のコンデンサーも新しいものに交換したくなりマロリーにした。

音の違いは...よくわからない...。

ついでにピックアップ位置もリアからリア寄りのセンターに変えてみた。

ライブでの使用3回目

2023年8月27日の四谷OUTBREAK!でこの調整で使用。

ネックは良好で弦高も低め。

ポッティング効果かハウリングもかなり抑えられた。

共演の方々から”良い音しているね!”とお褒めの言葉をいただけるくらいまで仕上がった。

レコ発でも使用

問題なくライブで使用できるコンディションになったと判断してレコ発ライブでも使った。

THE MOTOROLLERSも出演してくれていたので、ケイスケさんに見せたい気持ちもありつつ。

ハードなライブにも耐えれるギターになった。

モトローラーギターのその後

素人改造ながらライブで使える状態まで復活したモトローラーギター。

その後はピックアップの出力が気になり出してDANELECTROからピックアップを移植。

サイズが合わなかったのでピックガードも自作。

一連の流れから1ピックアップの潔さに目覚めてしまい、手持ちのギターを全て1ピックアップ使用に改造し始めました...。

今後の予定

ヘッドが巨大過ぎて1弦がギリギリでしか届かず

“チューニング中に切れるor少し弾いたら切れる”

で、何回も弦交換が必要。

昨今、弦が値上がりしていることもあってどうにかしたい。

ギターに詳しい方に聞きたい。

1弦と2弦のペグだけ右側の下辺りに移動は可能でしょうか?

その場合はストリングガイドも新たに必要でしょうか?

名前が判明

Instagramを見ていたら同じ見た目のギターを投稿している方を発見した。

このギターを”Demian VN-4”と呼んでいる。

その名前で検索するとYouTubeで動画も見つかる。

VN-4があるのだから当然VN-2もある。

どうやら1960年台のテスコらしい。

輸出用のブランド名が”Lindel”もしくは”Demian”

モデル名は”VN”

そして”バリトンギター”と書かれている。

あっ...。

だから普通のギター弦じゃダメだったんだ...。

ブラザー、シスター、ギターの旅は続く...。