夏休みの宿題を最後まで残す理由を数学的に考える

夏休み中盤にさしかかったところで、七月中に宿題を終わらせるという目標は消えていき、迫り来る提出期限を頑張って忘れようとする日々に没入する。

というわけで自分に対する言い訳も含めて夏休みの宿題を最後まで残す理由を数学的に考えていく。

前提条件

まずいくつか計算をするにあたって前提条件をいくつかはっきりさせます。

夏休みの長さは七月下旬から八月下旬までの40日間とします。

計算で考慮する項目は以下の通りです。

ちなみにどう計算するかというと、開始日と期間を入力するとどれくらい宿題を効率よくできるかという関数を作成して、最低値をとります。

関数の形式としては

開始日から算出する点数+やる期間で算出する点数

開始日で考える

やる気

夏休みの宿題で最も戦わなければいけないのはめんどくさいという感情です。

めんどくさいって結構大きいので配分は10点分にします。最初地味に七月中に宿題終わらせるとか言ってやる人もいるので序盤は少し点数が高いものの下がって、でも最後は何があってもやる気は出るので上がる仕組みにしました。

課題試験

夏休みの終わりには基本的に課題試験というものがあるため、その課題試験に向けて宿題を行うことも重要です。夏休み初めよりも終盤でやる方が確実に覚えていることを考慮して上と似たような関数にはなりますが、課題テストの点数なんて宿題が終わらずに怒られることと比べたら対して重要ではないので全体的に配分を落とします。

期限が来る恐怖

やっぱり期限が近づく急に恐怖を感じるので最後の方だけ一気に上がる関数を使います。課題試験よりは重要ですが、めんどくさい感情よりは遥かに重要でないので配分は6点にします。

点数が高い方が良いので下がっていく方向になります。

マウントを取れる

宿題を始める時期が早かったり遅いと周りにマウントが取れます。

要するに早く始めたら親とか先生とかに三者面談でもう宿題を始めていることを主張できますが、同時に遅いと友達にまだ宿題始めてないんだという強い自信を示すことができます。中盤に始めると周りと同じなので最初と最後だけ急に上がるシステムを使います。

ただぶっちゃけどうでも良いので配点は3点です

早く始めれば優等生

先ほどのマウント関数とは別で早く始めれば始めるほど優等生という謎の風潮が世間に存在する以上、これは考慮せざるを得ません。

しかし逆に優等生が嫌われる風潮も存在するため相殺して点数配分は6点にします。本当は8点分くらいあるけど早く終わっても友達とかから優等生といじられる可能性もあるので6です。

開始時期まとめ

というわけで開始時期に関する関数を全部足し算すると、、、

やはり一番最初に始めるか最後で詰め込むのが最も合理的な戦術。一番最初のタイミングを逃したら諦めて次に行くのが良い。

宿題をやる日数で考える

次に、いつ始めるかとは別に何日間で宿題を終わらせるのが最も良いか、ということに着目していきます。

1日の作業量

1日の作業量は数学的に言えば日数と反比例する。

そして1日の作業量が多ければ多いほどだるい。シンプルにやる日数が大きければ大きいほど良いのは当たり前の事実である。あと反比例のグラフは結構扱いにくいので反比例っぽいグラフを使用する。

これを日数が増えれば増えるほど点数が上がるように反転すると以下のようになる。

作業開始時に消費するエネルギー

人とは不思議な生物でいくら辛い作業でも簡単な作業でも最初に始めるのにかかるエネルギーはだいたい同じである。そのため、宿題をするにあたっても活動日数が多ければ多いほどその使用するエネルギーの総量は増えるはずである。なので普通の一次関数の式で以下のようになる。

エネルギーは少ない方が良いので反転させて:

課題試験

課題試験は、というか勉強全般は、長い期間でゆっくりやったほうが脳にいろんな情報が蓄積されるので、課題試験という面では毎日コツコツやった方が圧倒的に有利だ。ただあまりにも長いと最初にやったことを忘れるという現象を起こす可能性があるため、以下のようなグラフになる。

睡眠時間

あまりにも短い期間でやろうとすると睡眠スケジュールに影響を及ぼすためそこも考慮する。ただこれはラスト数日でやる人のみ影響して他は特に影響しないためものすごく傾斜が急なグラフにする。配点は課題と睡眠は同じくらい大事なので5点とする。

宿題をやる期間まとめ

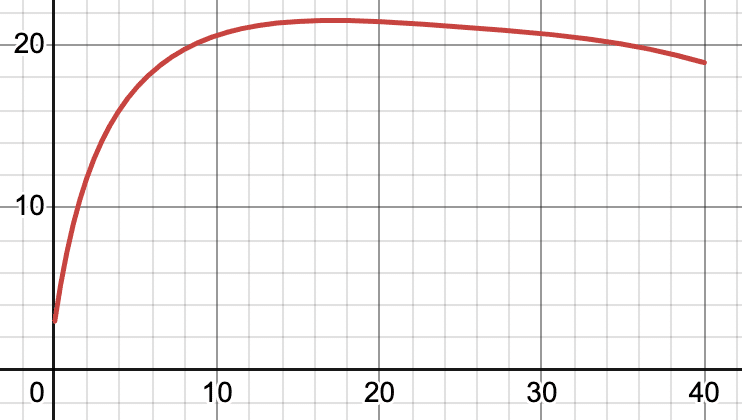

と、全てのものを一つの関数にまとめるとこうなる↓

やはり数学的に見て短い期間で全てやり切るのはよくないということがわかった。しかし長期間やりすぎてもやる気や課題試験の影響で、あまりよくないと言える。20日を目安に宿題はやった方がいい。

両方組み合わせて考える

最終日まで使うと仮定すると

まずは単純に宿題をやり始めてから目一杯最後まで使った時の計算をして、いつ宿題をやり始めるのがベストかをグラフで算出してみる。

思ったよりもめっちゃ合理的なグラフが出てきてちょっと嬉しい。一番最初に始めるのが最も良い。それは誰もが知っている事実ではあるが、そんなこと誰が一体やるのでしょうか。というかその忍耐力はどこから出てくるのでしょうか。

0日目から始めると点数が33.0点

8日目から始めると点数が26.7点と最低

33日目から始めると30.4点と別にそこまで悪くないとのこと

ちなみに僕がいつも始めている2日前は28.3点。実はそんなに35日目から変わらなくて少し面白い。7月20から8月31までの40日間を夏休みとするのならば、今はちょうど8月12日なので23日経っていることになる。

23日地点だと28.4点になるが、これだと始めるのは勿体無いので、やりたい気持ちは100%絶対ありますが、論理的に考えてここは一旦待ちます。

7月中に宿題終わらせると果たして良いことがあるのか

というわけで七月中に宿題を終わらすとなった時に唯一の利点は0日目に始めると点数が34.9点となり、そこの一瞬だけ得をする。しかし、それ以降はどんどん下がっていって七月中に無理に終わらせようとすると遅れれば遅れるほど悪化していく現状である。

最も良い点数は

ちなみに自分で頑張って(数学を使わずにdesmosの関数と勘でゴリ押した結果)最も高い点数を取るのには、初日から始めて17日で終わらせるコースが最も点数が高かった。

点数は35.7点。

結論

最終的に言えることは三つ

夏休み一杯あるのなら一番最初から始めるのが最も良い戦略

もうすでに夏休み中旬にいる人は中途半端に途中で初めてストレスを増やすよりも33日目の8月22日から開始するのが最も良い戦術

こんな計算してる暇あるならさっさと数学の宿題をやるべき

というわけでこれを読んでいる高校生・中学生・小学生・大学生のみなさんはこの記事を使って親に論理的に宿題を後回しにしている理由を語りましょう。

この記事を読んでいる保護者の皆さんには学生として宿題をやれというとやる気がどんどん削がれていくのであまり言わないようにしましょう。(言う気持ちは全然わかりますが)

読んでくれてありがとうございました。

計算式一覧

こちらが使ったdesmosのファイルです。気になる人は関数とかいじってみたください。