<提案書>北茨城市 気候危機対策実行計画 案

こんなん書きました。っていうnote。

地元の北茨城市で「ゼロカーボンシティ宣言」なるものを出したので、俺が勉強してきたことが活かせるかもしれないと思って書きました。結構、ゴリゴリです。

いわゆる「ゼロカーボン」ってのは、菅首相とか小泉環境相とかも言ってる「2050年までに二酸化炭素の排出量をゼロにします」ってやつ。

出典とか注釈は、noteにはあんまり書いてません。※印は消し忘れです。図表も結構省いてます。元データは後でアップします。

全文はfirestorageです↓。

https://firestorage.jp/download/77ba5fd7df0bf3144bdfce351153d9104a25a22e

ほとんど1人で書いたので、いろいろ間違ってるかもしれません。その時は訂正します。

全地球的な気候危機に対する「ゼロカーボンシティ宣言」

北茨城市でのゼロカーボンシティ宣言

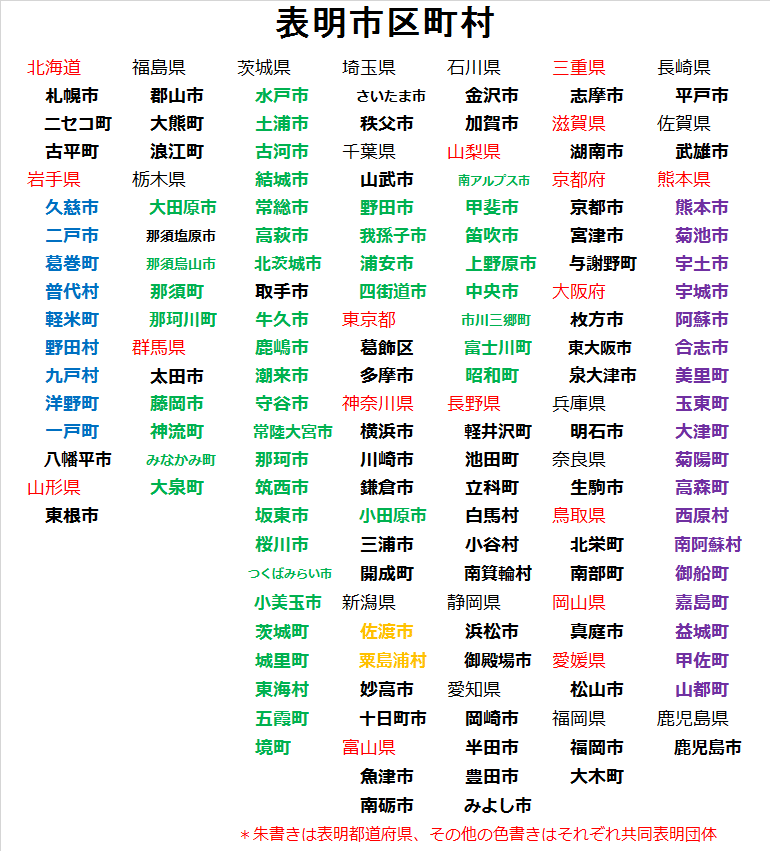

北茨城市は7月28日、北茨城市長 豊田稔氏を会長とする「廃棄物と環境を考える協議会」のもと、関東地域を中心とする45市町村と共に「ゼロカーボンシティ宣言」を出されました。地球温暖化や気候変動の問題が喫緊の課題として世界中から注目されている中で、「2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする」という宣言を多くの市町村と共に出されたことは、市を牽引する立場や将来世代に対する責任の現れとして、大いに賛成・賛同するものです。

北茨城市におけるこれまでの地球温暖化対策を見てみると、「地球温暖化対策の推進に関する法律」において努力義務とされている実行計画区域施策編の策定もされており、さらには、2050年を見据えた計画となっていることから、地球温暖化対策において積極的な姿勢があると言えるのではないかと思います。同時に、「ゼロカーボンシティ宣言」についても、国内でいち早く宣言したと言えます。こうした経緯からも、北茨城市は地球温暖化という全地球的の課題の中で、率先した姿勢があるものと見受けられます。

そして、「ゼロカーボンシティ」の達成に向けた取り組みについては、9月議会での蛭田議員の質疑を参考にすると、環境産業部長により「環境基本計画のブラッシュアップを図る」ということが明言されています。

そうした中で本提案書は、北茨城市に関わりのあるいち市民として、ゼロカーボンシティ宣言に即した実行計画のきっかけの一つになれば幸いと思い、その内容を提案させていただくものです。

出典:四街道市(右から3番目が北茨城市長の豊田稔氏)

北茨城市でのこれまでの地球温暖化対策

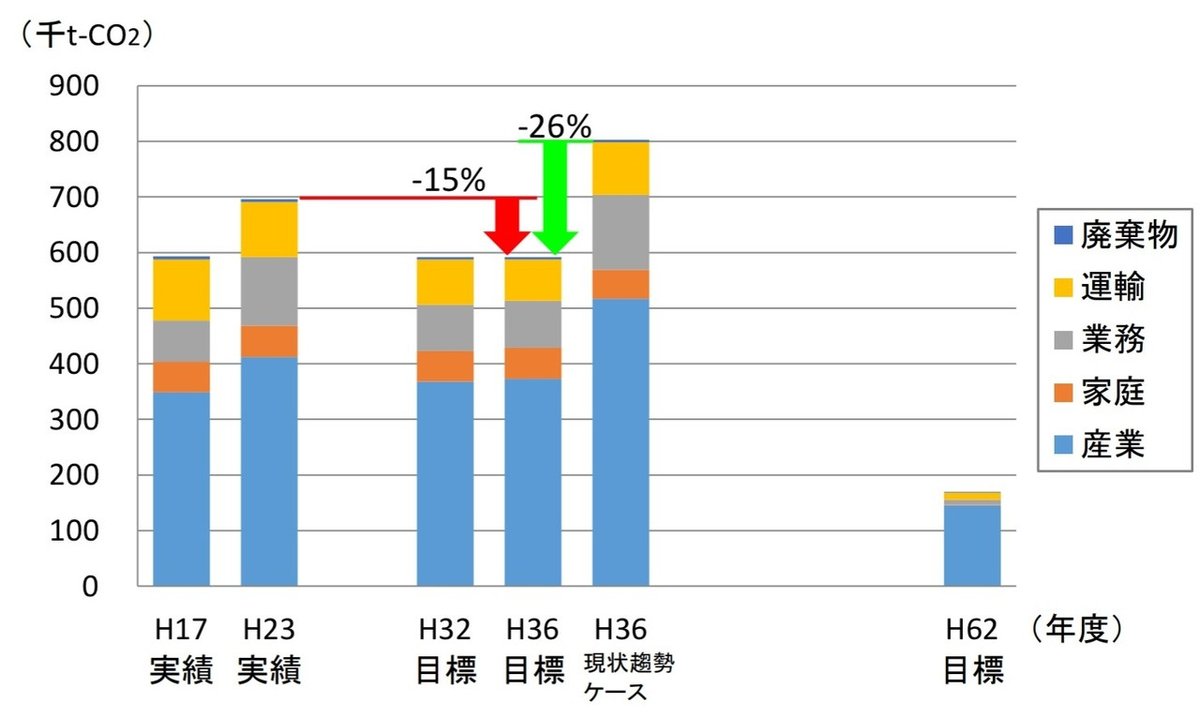

2015年に策定された環境基本計画における具体的な二酸化炭素の排出削減量は、目標年度である2024年度において、現状趨勢ケースとの比較で26%削減である210.9千t-CO2の削減が目標とされています。また、具体的な取り組みについては、(1)地球温暖化対策の推進に向けた人づくり・環境づくりの推進、(2)CO2削減につながる暮らし方や事業活動の広報、(3)再生可能エネルギーや効率的なエネルギー利用の推進、(4)地球温暖化に関する情報収集や適応策の推進が挙げられています。

9月議会の蛭田議員の質疑の中で環境産業部長は、「本計画策定から5年が経過し、策定当時と比べて様々な環境変化が生じてきている部分もある」と回答しています。確かに、産業における技術開発は日進月歩であり、行政の施策についても、様々な地域で個性豊かな取り組みが数多く取り組まれています。一方で、急速に進展している地球温暖化について、今までの取り組みでは不十分ではないか、という指摘も数多くされています。

北茨城市の環境基本計画における地球温暖化対策も、客観的な見方をすれば、いくつか指摘できるものではないかと思います。例えば、排出削減量の数値目標においては、2005年度との比較で約0.3%の削減でしかなく、国の目標である2020年において2005年度比の3.8%削減という目標よりも低い目標であると言わざるを得ません。また、具体的な取り組みについても、より具体的で実効性・地域性を合わせ持ち、かつ野心的な取り組み内容が必要であると考えます。北茨城市だからこそできる施策、というものがもっとあるのではないかと思います。

出典:北茨城市

気候危機と呼ばれる実態

地球温暖化と気候変動

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次報告書によれば、「温暖化には疑う余地がなく、20世紀半ば以降の温暖化の主な要因は、人間の影響の可能性が極めて高い(95%以上)」と報告されています。

地球温暖化による気候変動には、気温の上昇、異常気象の発生、降雨パターンの変化、海面水位の上昇などが挙げられます。近年においても、日本各地で観測史上最高気温が相次いで記録されたり、35℃を超える猛暑日・酷暑日と呼ばれるような日が増えています。

気温の上昇傾向を、世界・日本そして北茨城市のデータを下記に示します。いずれのグラフにおいても、上昇傾向が見られます。

また、専門家で作る気象庁の「異常気象分析検討会」は、今年7月の豪雨は異常気象であり、地球温暖化の影響である可能性が高いとの見解を出しています。

北茨城市の降雨パターンについても、下記のグラフを見ると、2000年代後半以降で、1時間あたりの最大降水量が底上げされているように見ることができます。これも、地球温暖化による降雨パターンの変化、いわゆるゲリラ豪雨とも言われるような現象の一つなのではないでしょうか。

二酸化炭素の排出実態

北茨城市内での二酸化炭素の排出量は、平成23年度時点(2011年)で約700,000t-CO2を排出しています。今後については、現状と同じ趨勢では増加することが見込まれています。

温室効果ガスの排出量を部門別で見ると、市内では産業部門の排出量が約半分を占めており、日本の部門別排出量と比べても高い割合であることがわかります。

日本国内の二酸化炭素の排出量の推移は、2009年以降上昇したものの、2014年からは減少してきています。

また、平成22年度の国勢調査の人口データをもとに一人当たりの排出量を算出すると、日本国内の一人当たり排出量が9.50(t-CO2/人)であるのに対して、北茨城市内では13.43(t-CO2/人)となり、全国よりも排出が多いです。

出典:全国地球温暖化防止活動推進センター

他自治体での主な取り組み

気候変動への対策は、多くの地域・市町村で取り組まれているものであり、それぞれの地域の自然特性や社会特性に合わせて、様々な対策が取り組まれています。

そこで、北茨城市と人口規模が比較的近い自治体を中心に、各自治体の地球温暖化対策実行計画の内容をまとめました。再エネの活用・開発から、建物・設備関係の省エネの取り組み、交通を含む都市計画、消費者としての行動、森林などの自然環境、廃棄物・リサイクルの分野まで、多くの施策が取り組まれています。

ここで重要なことは、地域の実情と目指すべき将来を踏まえた取り組み内容の策定が求められることだと思います。決して他自治体のまね事や短絡的な事業実施ではなく、また、将来を見通さない保守的な取り組みとなってしまっては、せっかくのゼロカーボンシティ宣言の取り組みが台無しになってしまいます。

「二酸化炭素の排出量実質ゼロ」ということに立脚しつつ、地域の実情にも真摯に向き合っていく取り組みが必要だと考えます。

経済構造の転換に伴う地域経済の発展

北茨城市経済の状況

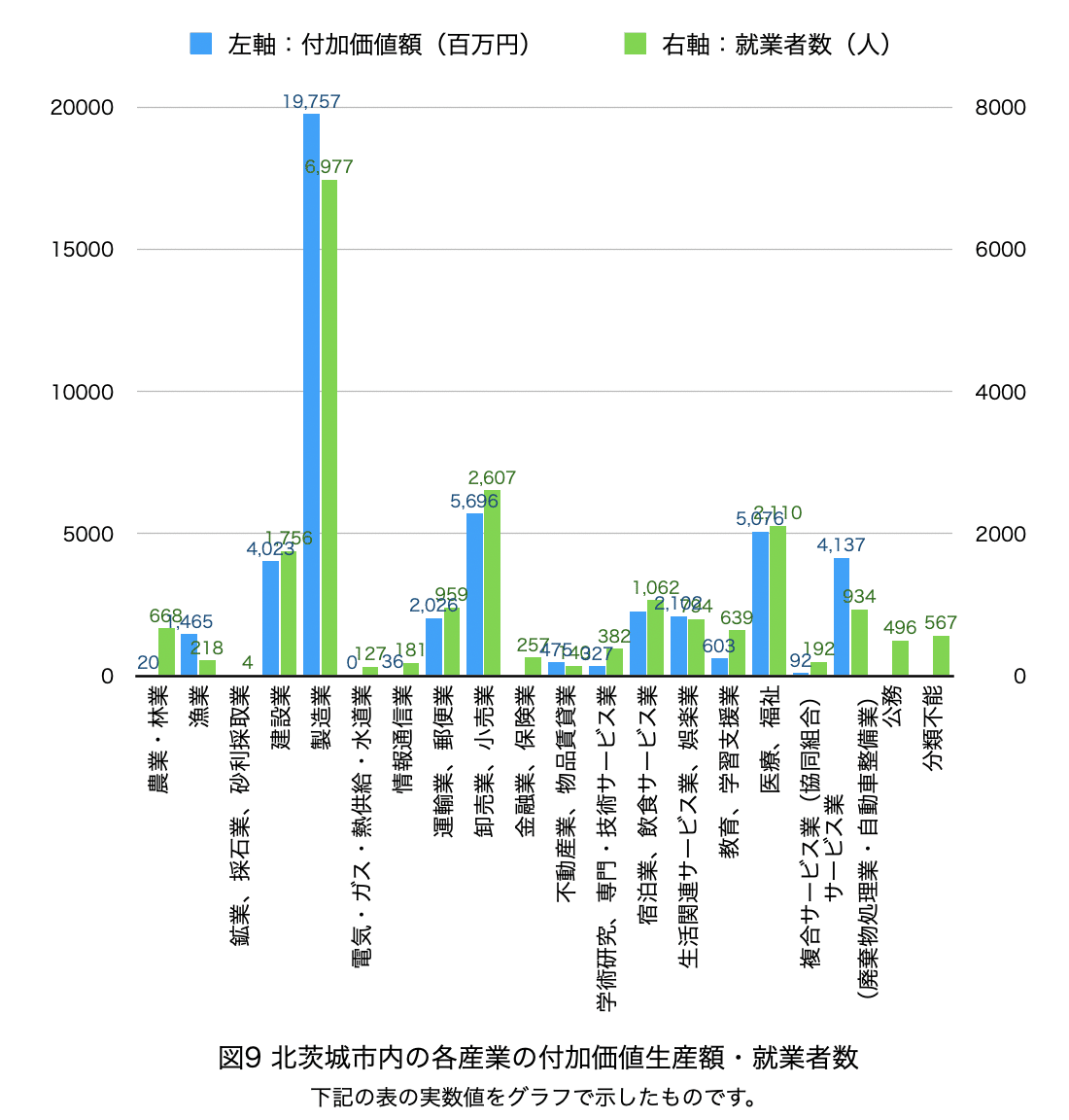

北茨城市内の経済構造は、付加価値生産額から見ると、40%以上を製造業が担い、次いで卸売業・小売業が約12%、医療・福祉が約10%となっています。

より具体的に市内の経済状況を把握するために、製造業と、それを担う市内の工業団地について、従業者数の面から簡単な試算をしてみます。市内における製造業就業者数が6,977人に対して、工業団地の従業者数は5,068人であり、約70%が工業団地の就業者数です。つまり、市内経済の25〜30%は工業団地に依存していることになります。

データ出典:総務省・経産省、国勢調査

北茨城市もかつては、工業団地への誘致によって人口が増えた時期があったかもしれません。同時に、工業団地に誘致していきたような企業は、市外の企業も多くあると思います。しかしそれは、安い労働力を求める企業の海外進出によって、地域経済を担うような効果は薄れていく可能性があることを意味します。また、製造業は一般的に景気変動の影響を受けやすいく、コロナ禍をはじめとした経済の状況に左右されやすい産業であると言えます。企業の業績が悪くなれば、工場は撤退せざるおえなくなります。北茨城市のように、地域外企業を工業団地に誘致して依存している市では、その影響を大きく受けることが考えられます。

また、付加価値額において製造業に次ぐ卸売業・小売業、医療・福祉の分野は、地域内の人口規模に左右されやすい産業と言えます。お店や病院等に通う人がいなくなれば、経営も成り立ちません。このような産業も、製造業、ひいては地域外企業の影響を受けやすい産業と言えます。影響を受けやすいのは他の産業も同じです。特に宿泊業・飲食サービス業や生活関連サービス・娯楽業、サービス業(廃棄物処理業・自動車整備業)についても同様ではないでしょうか。

つまり、工業団地・地域外の企業に依存しているような現在の北茨城市の経済は、市内で自立している経済構造とは言えません。将来、リーマンショックや東日本大震災、コロナ禍のような経済低迷の危機に瀕した時、北茨城市の経済は立ち行かなくなる可能性があります。同様に、そのような不安定な経済状況・就業環境では、市内で働きたいと思う人はすくなくなる一方ではないでしょうか。人口の流出の大きな原因の一つです。地域外の企業や景気変動に左右されやすいような経済構造から、より地域内で足腰の強い地域経済を構築する必要があるはずです。

そうした中でも北茨城市は、農林漁業が盛んで※、自然環境が豊かなまちです。

千葉大学の倉阪研究室と認定NPO法人環境エネルギー政策研究所は、「永続地帯」という研究を共同で行なっています。「永続地帯」とは、ある区域で得られる資源によって、その区域におけるエネルギー需要と食糧需要のすべてを賄うことができる区域のことです。

この同研究の2018年度での報告書では、北茨城市の食品自給率および再エネエネ自給率はそれぞれ224.8%(県内5位)と55.6%(県内8位)です。表面上の数字ということに注意する必要はありますが、市内のポテンシャルを表す一つの指標になると考えます。

今後重要になってくることは、このようなポテンシャルを十分に活かすためにも、流通や仕入れ元、消費行動などの経済構造を転換していくことではないでしょうか。

漏れバケツモデル

イギリスにあるNew Economic Foundationというシンクタンクが地域経済の実態に関するモデルの一つとして提唱しているのが、漏れバケツモデル(Pluggin the leaks)です。地域経済の活性化を目的として実施される施策でも、実施のキャシュフローを追うと、地域内に留まるお金は少なく、投入したお金のほとんどが最終的には地域外もしくは大都市に流れてしまっているという実態を表しているモデルです。

この状況をより良くする方法は二つ、投入する量を増やすことと、漏れる原因を塞ぐことですが、最も有効な方法は漏れる原因を塞ぐこと、つまり地域外に出て行くお金を減らすことです。これまでも実施してきた地域活性化施策をより有効なものにして行くためにも、この視点こそが地域内経済の循環に寄与するのではないでしょうか。

地域内乗数効果

漏れバケツモデルにおいて地域外支出を減らすことと並んで重要な視点が、「地域内乗数効果」です。極端な例として、1万円の事業において二つのパターンを考えてみます。一つ目は、その事業を地域外の企業に発注した場合です。1万円は、そのまま地域外の支払いとなってしまい、企業収益および、従業員への支払いと可処分所得の支出先、税収などの経済効果が地域の外に出て行ってしまいます。事業期間中に発生する多少の費用が地域内に落ちる程度です。対して、地域内の企業に発注した場合を考えてみます。事業を引き受けた企業の収益や従業員の可処分所得、税収などによって地域内の経済を潤すことになります。

この二つのパターンの地域内への支払い割合をそれぞれ「20%」と「80%」で試算してみると、最終的には4倍もの差が発生します。特に、電気代などのエネルギーの支出先や建築業などにおける材料の手配などは、それぞれ大きな市場を有しており、特に注目するべき課題ではないでしょうか。

電気代という地域外への支出

漏れバケツモデルにおいて大きく注目される支出は電気代です。今の日本の電力の購入先は、主に東京電力をはじめとした、いわゆる一般電気事業者と呼ばれる大企業です※1。東京電力は東京に拠点を置く企業ですので、北茨城市での電気代も、そのほとんどを東京の企業に支払っていることになります。

ここで、市内の電気代を簡単に試算してみます。一般家庭3人以上の世帯における、年間の電気代は約10万円と言われています※2。北茨城市の世帯数は、平成30年度で16,904世帯ですので、年間で約17億円もの電気代が、主に東京電力に支払われています。もちろん、工業団地等を含めた産業部門の電気代も同様です。市内の全ての電気代を合わせると数十億円にまでなるかもしれません。

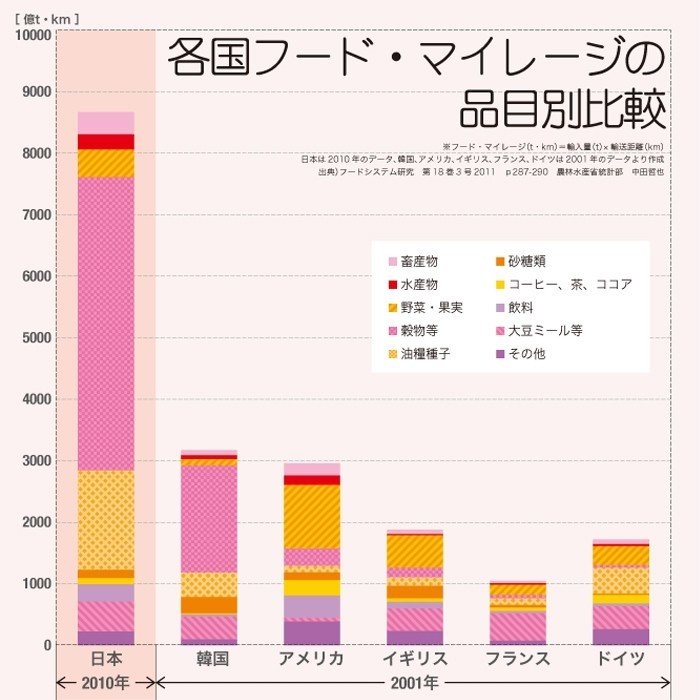

化石燃料と長距離輸送という前提

戦後日本の発展は、国内は資源が乏しいという認識と島国である利点のもと、資源・食料・エネルギー源の多くを船舶・空輸などの輸入に頼ってきました。港や空港についた輸入品は、充実しすぎている高速道路・一般道などの道路網で各地に輸送されていき、全国の需要を満たしています。このような構造は、確かに日本の急速な発展に貢献してきたと思います。

しかし、それは全て輸送の燃料である化石燃料が前提となった構造であり、二酸化炭素の排出と一体になっている構造です。その特徴を示すのが、フードマイレージというものです。フードマイレージとは、ある食品がどこからどのくらいの距離を移動してきたのかという指標であり、重さ×距離で表されます。日本は先進国の中でも飛び抜けており、特に食品の移動においてかなりの量の二酸化炭素を排出していると言えます。

同様に、カーボンフットプリントという概念があります。これは、ある食品が生産から廃棄されるまでのライフサイクル全体で排出される二酸化炭素の量を算出したものです。国内でも、2008年ごろから取り組みが始まっており、イギリスやISO(国際規格)などでも取り組まれています。今までは当たり前で気にも留めてこなかった部分において、商品ごとの二酸化炭素排出量を「見える化」し、低炭素な手段に転換していこうということが進められています。

出典:全国地球温暖化防止活動推進センター

このような構造を変えることのできる手段は、地産地消です。これまで地産地消は、農業における所得向上の手段として検討されてくることが多かったですが、食べ物の移動距離や過剰な二酸化炭素の排出量削減という観点で見ても、ゼロカーボンの達成に貢献できるのではないでしょうか。

この構造は、食品に限らずエネルギーについても同様です。電気や熱のエネルギー源のほとんどを地域外から仕入れており、その過程でも二酸化炭素を排出しています。日本中に張り巡らされている鉄塔や高圧電線という大規模な設備の導入の過程でも、多くの二酸化炭素が排出されてきました。そのため、エネルギーの分野においても、地産地消という観点が重要になると考えます。

地域資源の積極的な活用

「日本は資源が無い国」と言われ続けて数十年経っているように思います。確かに、現代社会を成り立たせているのは石油などの化石燃料であり、日本で大量に採取することは難しいです。しかし、化石燃料に頼りすぎた結果が地球温暖化であり、気候危機です。あまりにも化石燃料に頼りすぎたのだと思います。まさに、石炭・石油時代の惰性の中にいるのではないでしょうか。

そうした中でも、日本、特に農山村にはたくさんの資源があります。かつては熱や動力として利用されていたバイオマス資源や水力資源が、現代では木質バイオマス発電、小水力発電の開発可能性として注目されています。このような再エネ開発は、地域資源を活用した地域活性化の手法として、日本全国で見られる取り組みですし、世界的にも当たり前のような取り組みです※1。

このような、地域が地域資源である再エネ資源を開発していく取り組みは、第5次環境基本計画において、その重点戦略の一つ「地域資源を活用した持続可能な地域づくり」としても取り入れられています※2。地域の経済社会活動は地域のエネルギーやコミュニティなどの多様な地域資源の上に成り立つということを基本的な考え方とし、地域こそが環境・経済・社会の統合的向上モデルの実践の場として期待されています。地域の特性に応じた太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱などの多様な再エネ資源を活用することで、足腰の強い地域経済や雇用の促進といった地域活力の維持・発展に貢献するとしています。

同様に、地域資源を活用した地域経済の発展は、蛭田議員が9月議会で要望した「地域循環共生圏」とも合致するものです。

出典:資源エネルギー庁

ゼロカーボンシティに関するの概観

ゼロカーボンシティ宣言とは

環境大臣の小泉進次郎氏は、現在の異常気象はすでに気候変動ではなく気候危機である、という認識のもと、2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする取り組みを推進しています。東京都・山梨県・横浜市・京都市などから始まったとされるこのような取り組みは、8月31日現在で152もの都道府県・市町村が表明しています。

そうした中でも、北茨城市との協同表明団体は図中で44(+小田原市)団体と、目を見張るものがあります。

出典:環境省

「実質ゼロ」とは

一般的には、二酸化炭素の排出量と吸収量がプラスマイナスでゼロとなることを「実質ゼロ」と言います。

実質ゼロの目指すためにまず必要な認識は、今までのエネルギー消費は化石燃料を前提とした経済構造の上にあったということです。そのため、エネルギー消費≒二酸化炭素排出という構図になります。しかし、二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すためには、そもそもの「化石燃料を前提とした経済構造」の転換が不可欠です。そうすると、二酸化炭素を排出しない、いわゆるクリーンエネルギーが社会のインフラを支えることになります。

現在の二酸化炭素排出量(≒エネルギー消費量)の状況からの新たな再編成方法としては、大きく三つあります。1.排出量を減らすこと、2.排出しない方法をとること、3.吸収量を増やすことです。

一つ目はいわゆる「省エネ」です。そもそものエネルギー消費量を削減することは、エネルギー源である化石燃料等の使用量を削減することにも直結します。次は「創エネ」で、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の活用です。エネルギー源を再エネに置き換えることで、二酸化炭素の排出と一体となっていたエネルギー消費の、根底の部分から変えることができます。最後は「森林吸収量の増加」です。森林は、二酸化炭素を吸収する光合成と排出する呼吸を繰り返しながら、幹の中に炭素を固定して生長していきます。

これらの方策を原則として、ゼロカーボンを達成するための施策を検討していく必要があります。

もちろん、それぞれの方策には特徴や重要性などを踏まえた優先順位があるはずです。

省エネは、そもそものエネルギー消費量を削減させるという意味で、最優先であると考えています。全体のエネルギー消費量を削減させることで、化石燃料の使用量削減だけでなく、創エネによる再エネ電源の開発規模の検討、森林吸収量の推定などの他の方策の足がかりになると考えます。

創エネの主な取り組み内容は再エネ開発であると考えています。前述したように、再エネ資源は地域の資源です。その資源を再エネ電源として開発しつつ、地域内経済を支えるような産業と位置付けることが肝要であると考えています。そして、後述するような、再エネ事業の「意思決定」と「利益の使途」において地域コミュティが主体となるような再エネ開発を着実に進めることが重要です。拙速よりも巧遅であるべきです。

森林吸収量を確保するためには、健全な森林が必要になると言われていますので、それを担う林業の振興と一体で進めることが重要であると考えています。そのために、本提案書では省エネの一つとした建築分野における建材の地域材利用の促進や、創エネにおける木質バイオマス利用の推進とともに、森林吸収量の確保を検討していくことが重要です。

ここで、北茨城市の森林吸収量の推定をしてみます。一般的な40年生スギ人工林の一年間の二酸化炭吸収量は、1haあたり8.8t-CO2と言われており※、北茨城市の林野面積は8.8haですので、年間吸収量は約112,000t-CO2と試算できます。この二酸化炭素吸収量を活かすことで、実質ゼロの達成に貢献すると考えています。

つまり、ゼロカーボンの達成のためには、現状で排出している約700,000t-CO2(2011年度)を2050年までに0t-CO2にすることを目的として、北茨城市内の経済や資源、地域コミュニティに立脚した施策が必要であると考えます。

省エネ施策

照明機器は今すぐにでもLEDへ交換

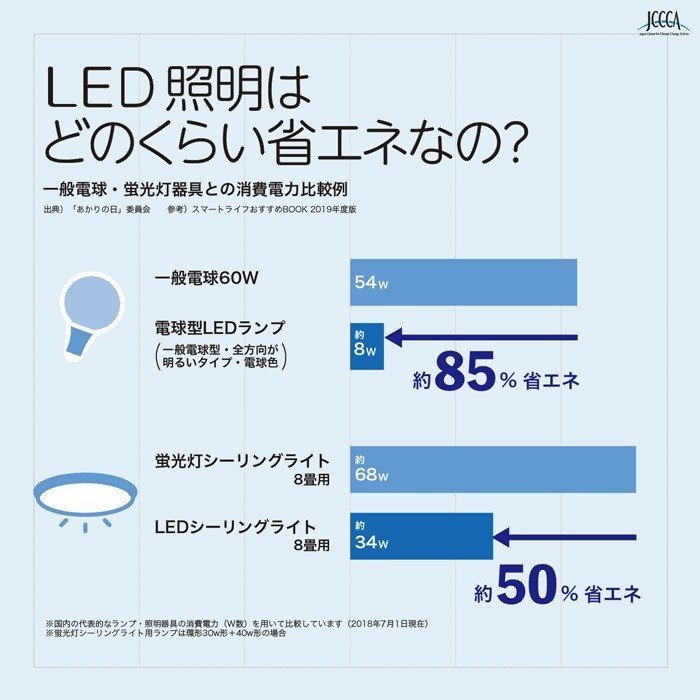

LED機器の省エネ性能は極めて高く、電球をLEDに交換することで80%以上の省エネ効果が見込まれます。また費用対効果においても期待が大きく、多くの場合は数年で初期費用を回収できます。LEDの普及率は、全国で34%※と言われており、政府目標で2030年までに100%を目指しています。

私が以前手がけたテナントビルでのLED交換工事の際の費用対効果では、個数こそ882個と多かったですが、年間の二酸化炭素排出量で見ると126.36tのCO2削減に貢献しました。また、年間電気代を約600万円削減することができ、約3.5年で初期費用を回収できています。

北茨城市においても、数年で初期費用が回収することができることから、行政の施設を中心に導入することが有効だと考えます。費用対効果の算出には、個数および機種、点灯時間がわかれば計算できますので、図面・機種の交換記録の確認と、簡単な現地踏査を実施し、表計算ソフトを活用すれば算出できます。

同様に、民生・産業部門に対しても、補助金等の施策を通してLEDの普及を進めて行くことで、照明において大きな省エネ効果を期待できます。

出典:全国地球温暖化防止活動推進センター

空調も高効率機器へ転換

空調機器関する省エネ施策はいくつかあると思います。1.無駄のない使用、2.省エネ機種への更新、3.フィルターの定期的な清掃、4.教育・福祉施設への導入です。

エアコン等の空調機器はLEDほどの費用対効果は期待しにくいですが、10年前の機種からの更新で約7%※1、フィルターの清掃で約5%※2の省エネ効果が期待できます。

また、近年の夏の暑さや冬の寒さへの公共としての対策には、教育・福祉施設への導入が求められていると思います。

[補足]

エアコンのフィルター清掃には省エネ効果だけでなく、衛生的・快適さにも影響します※3。

フィルターにホコリなどが溜まることで、雑菌の繁殖や匂いのもとになります。特に、病院や福祉施設では、衛生面の確保が求められると思いますので、重要なことかと思います。

OA機器の適正な利用

ノートパソコンやデスクトップパソコンについても、適切な方法で使用することで省エネ効果が見込まれます。

電熱機器の原則禁止

電気を熱に変えることは、エネルギー効率が良いとは言えません。菊池市では、電気ポッドやコーヒーメーカー、ストーブ等の電熱機器の使用を原則禁止しています。

エレベーターの使用低減

エレベーターの使用も電気を消費します。出来るだけ階段を使用することで、省エネ効果が見込まれます。

省エネ建築による建物性能の向上

北茨城市における家庭部門の二酸化炭素排出量はおよそ1割で、約5〜7万t-CO2の排出量です(前掲図7より)。この家庭部門の排出量削減に有効なのが、省エネ建築の取り組みです。特に、戸建住宅における省エネ施策は、大きく新築とリフォームとで二つの手段があります。

まずは新築において、ZEH(Zero Energy House:ゼッチ)を基本とすることが重要であると考えます。ZEHとは、家庭内において、エネルギー消費量よりも太陽光発電などでの生産量が上回ることを指し、経産省・国交相・環境省の後押しもあり、近年、住宅分野で大きく成長してきているものです。つまり、ZEHの普及率を100%にすることで、実質的に家庭部門のエネルギー消費量をゼロにすることができます。

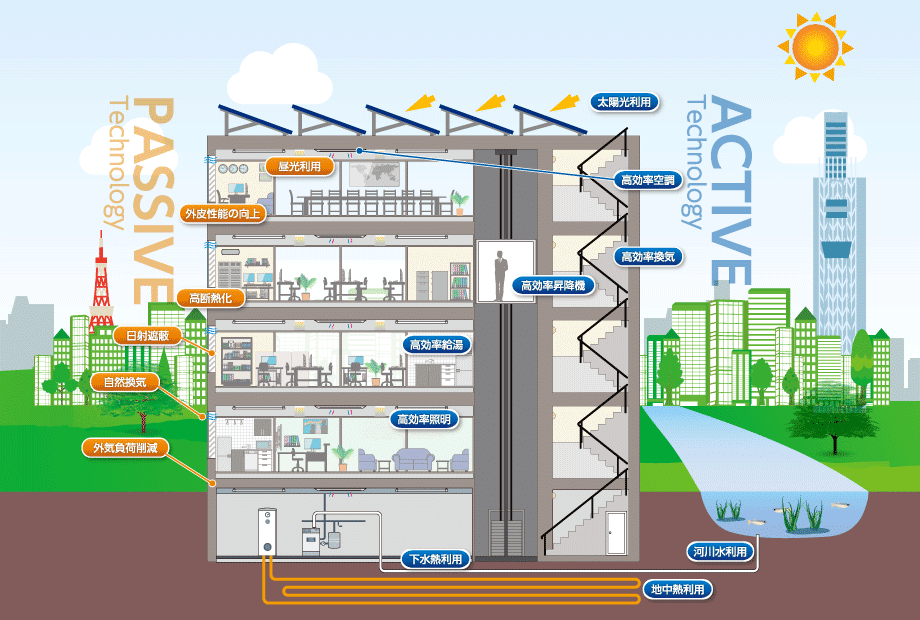

ZEHでの取り組みは、大きく分けて4つです。省エネとしての「負荷の抑制」「太陽熱・地中熱利用」「設備の高効率化」と、創エネの「再エネの導入」です。

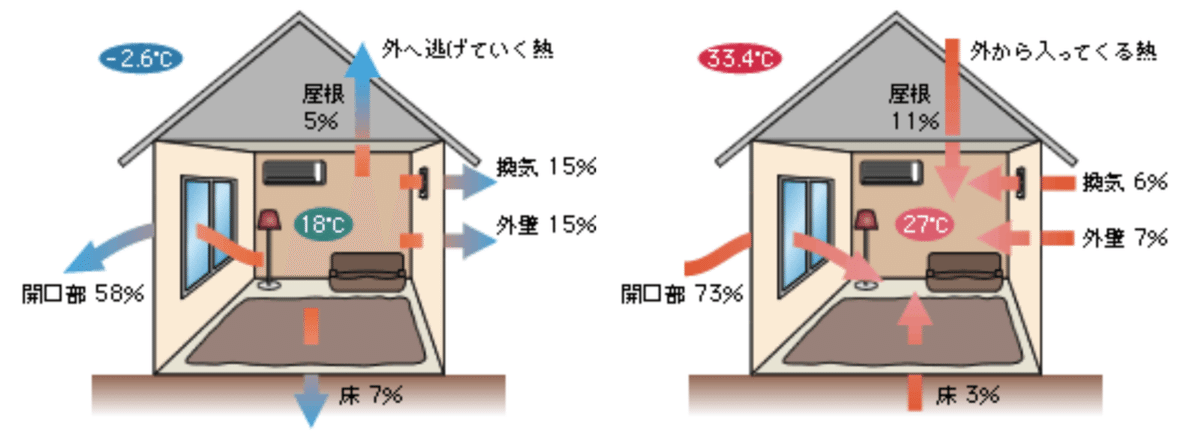

エネルギー消費量の減らす手段は、高断熱(内/外断熱)、高気密、二重窓などによる開口部の断熱、高効率設備の導入などです。躯体の高断熱化と開口部の断熱化・日射遮蔽により、エアコン等の空調機器でのエネルギー消費を抑えることができます。また、照明・空調・給湯・換気などにおいても、高効率でエネルギーを効率的に使うことのできる設備を導入します。そしてエネルギー生産は、屋根置き太陽光などが挙げられます。太陽光発電や蓄電システムでエネルギーを生産し、ゼロエネルギーの家を実現させることができるのがZEHです。

同時に、エネルギー消費量が少ないということは、光熱費の削減につながります。関東圏において※1、戸建ての既築住宅からZEHの新築住宅に引っ越した場合、年間で約16万円の削減になります。住宅の耐用年数が40年だとすれば、総額で約640万円の削減になります。光熱費の削減は、同時に二酸化炭素の排出削減にもなりますので、単純な計算で年間約3t-CO2程度の二酸化炭素の排出量削減※2が見込まれます。

出典:一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

ZEHは、新築時に高断熱構造や高効率設備を導入すため、初期費用がかかります。既存の新築は、坪単価が40〜60万円と言われていますが、ZEHの場合は坪単価で約80万円と言われています※1。総額では、500万円程の追加費用となります※2。しかし、前述の通り、ZEHにおける光熱費削減効果は、単純な数字だけを比較すれば、初期費用および毎年の光熱費の合計は同程度となることが考えられます。その上で、二酸化炭素の排出量を削減していますので、ゼロカーボンシティの取り組みの一つとして有効ではないでしょうか。

資源エネルギー庁が公開してる資料によると、ZEHの普及の課題には「顧客の予算」「顧客理解」「体制不足」が挙げられています。また、前年度の同様の調査との比較において、前年度では「体制不足」が最多であったのに対して、今回の調査では「顧客の予算」となったという指摘があります。この結果から、ZEH普及に有効な施策として、初期費用への補助をはじめ、市民への普及啓発、ZEHを設計施工できる業者(いわゆるZEHビルダー/プランナー)の増加が重要ではないでしょうか。

そこで、市の取り組みはとして、二酸化炭素の排出量削減を目的とした、ZEHへの補助金施策、市内工務店・設計業務者への情報発信、市民への普及啓発活動を進めていくことはいかがでしょうか。

[補足]

ZEHのメリットは、エネルギー消費量の削減や二酸化炭素の排出量削減だけではありません。この他に大きく二つ、健康増進効果および、地域内経済の循環があります。

健康増進効果は、具体的にはヒートショックの軽減、快適な睡眠、綺麗な室内空気などが挙げられます。ヒートショックとは、居室のほか、浴室や廊下、トイレなどにおいて温度差があり、特にお年寄りの方がその温度変化に対応できずに心臓発作などで亡くなってしまうことです。これは、建物全体の断熱性能が低く、個々の部屋で個別に空調管理していることに起因します。2006年には、ヒートショックで亡くなった方は14,000人と言われており、交通事故での死亡者7,000人よりも多いです※1。つまり、ZEHによって建物の断熱性能を向上させることで、個々の空調管理ではなく建物全体の温熱環境を均一にすることで、ヒートショックの被害を低減させることができます。同様に、エアコンの稼働時間の削減、窓際の結露防止などの効果もあるため、快適な睡眠、喘息などを引き起こすカビの低減などの効果があります。

経済効果では、前述した地域内乗数効果の通りです。ZEHの新築が3000万円だとすると、市内の工務店に3000万円の発注があります。材料費が1000万円で材料の手配が市内であれば、市内の建材屋さんに1000万円の発注です。工務店の従業員や職人さんが市内の方であれば、給料や可処分所得が市内で循環していくことが考えられます。

つまり、ZEHの補助金施策と工務店や市民に対する情報発信を一体として進めていくことで、ZEHを通して地域経済の発展、ひいては地域活性化への道筋がある考えます※2。

以上のような観点を踏まえ、今後ZEHは全国的に広がっていく可能性は高いと考えられます。そこで、ほかの地域よりも充実したZEHに対する優遇施策があれば、それに合わせて市内の着工棟数の増加や、それを目的とした産業・人口の流入なども期待できるのではないでしょうか。

ZEHは、経産省・国交相・環境省などの省庁によっても進められており、毎年、補助金の対象になっています。2020年度の補助金では、経産省と環境省の共同事業である「ZEH補助金」で一件あたり70〜175万円程度までの補助を出しており※1、国交省の「長期優良化リフォーム推進事業」では一件あたり100〜300万円の補助を出しています※2(省エネ性能以外も補助対象となっているため、比較的高額になります)。また、ここ数年間、数十億円以上の規模で予算が組まれており、今後も補助金施策は継続されるのではないかと考えられます。

そこで、北茨城市自体の施策として、これらの補助金に上乗せする施策はいかがでしょうか。大きな初期費用に対する補助金ですので、個別での助成よりも、既存施策に合わせた施策が有効であると考えます。

北茨城市の2018年度の新築の着工数は、238棟です。震災以降は200〜250棟を推移しています。極端な例ですが、この新築のすべてをZEHにした場合、二酸化炭素の削減量は、714t-CO2となります。また、一棟に対して50万円の補助金を出したとすると、総額で1億1900万円です。これは極端な数字ですので、実際には数千万円規模で実現可能な施策ではないでしょうか。

戸建て住宅の耐用年数は30年〜40年とされることが多いです。これを踏まえて2050年を見据えると、今後建てていく新築のほとんどは2050年まで使い続けられることになります。つまり、エネルギーの消費量の少ないZEHは、ゼロカーボンのために今すぐにでも始めるべき施策ではないでしょうか。

北茨城市の世帯数は、2020年に入ってから微増しており、7月1日時点で17,034世帯です。戸建てと集合住宅の両方を含む世帯数だと思われますが、これらの既築住宅に対しても、リフォームを行うことで、前述のZEHと同様の性能を付与することが可能です。

戸建て住宅は、一般的に10年単位で外壁・屋根の改修が必要と言われています。既存の外壁や屋根に塗装を施すだけの場合もありますが、場合によっては外壁材・屋根材を交換する必要もあります。その際に断熱リフォームを実施することで、断熱性能の確保、二酸化炭素排出量削減の効果を生み出すことが可能です。

既築の約17,000世帯を2050年までに全てZEH並みの性能にリフォームする場合、毎年60世帯のリフォームが必要になります。

リフォームにおける断熱工事は新築に比べると割高です。以前、仕事の一環で、戸建て住宅の断熱リフォームにおいて外断熱工法と二重サッシによる開口部の断熱、その他雨樋等の取り替えを含むリフォーム工事の相見積もりを取得した場合、設計費・施工費合わせて、およそ500〜800万円でした。これは、既存の住宅に合わせたきめ細かい設計・施工が求められるためです。

前述の国交省が出している長期優良化リフォーム推進事業は、まさにリフォームを対象とした補助金であり、建物の性能を確保しながら資産価値を向上させていくことが目的です。その一つに省エネ対策が組み込まれています。

断熱リフォームは、基本的に割高です。しかし、住宅の各部位における熱損失(冷房使用中の外からの暖気、暖房使用中の外からの冷気)を見ると、リフォームするべき優先順位があります。一般的に、熱損失が大き部位は窓などの開口部であり、全体の熱損失のうち、60〜70%が窓によるものです。そうした開口部においては、二重窓やLow-Eガラス、樹脂サッシ、外付けブラインドなどは特に効果が高いと言えます。

大掛かりな断熱リフォームが難しい場合は、開口部のみのリフォームも有効なため、それを対象とした補助金の施策も有効ではないでしょうか。

出典:一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

[補足]

適切なリフォームは、建物の資産価値を向上させることができ、空き家問題への解決に貢献すると言われています。

日本国内には多くの空き家が存在し、年々増加し続けています。これは、日本の住宅施策の失敗とも言われており、人口は減少傾向であるにも関わらず新築の供給が多すぎることが原因です。そうした中で中古住宅をリフォームしていく市場を作ることは、空き家問題の解決のために必要ではないでしょうか。

北茨城市の空き家バンクに登録されている物件は、築30年〜50年程度で1000万円程度の物件が多いです。それらを500万円〜1000万円でリフォームすれば、2000万円程度の資産価値になります。市内の新築住宅の多くは、1500〜2500万円の物件が多くあります。中古住宅だとしても、例えば同じ2000万円でも建物性能の低い新築物件と性能の高い中古物件とでは、経済効果・健康増進効果もある「省エネ住宅」という付加価値があれば、市場として成り立つのではないでしょうか。

マンションなどの集合住宅においても断熱リフォームは可能です。例えば内断熱という方法を使えば、一室単位でのリフォームが可能です。ただし集合住宅の場合は、施工範囲に注意が必要です。断熱工事が必要なのは外皮、つまり外気と接している壁や天井になるため、中層階と最上階、角部屋などで施工範囲が異なります。

集合住宅は、入居者の退去時に壁や天井のクロス等を交換する原状回復工事を行います。その際に、断熱リフォームを行うことが有効ではないでしょうか。

集合住宅においても窓など開口部の断熱リフォームは有効です。特に、市営住宅や復興住宅などにおける経年劣化の一つとして、結露によるカビの発生等が多いと思います。そういう場合に備えて、開口部だけもリフォームすることで、窓サッシ周りの温度差が解消され、結露を防止できます。住宅の価値低下を抑えることと合わせて、二酸化炭素の排出量削減に貢献できるのではないでしょうか。

ZEHだけでなく、ZEB(Zero Energy Building:ゼブ)という取り組みもあります。基本的な考え方はZEHと同じで、建物内におけるエネルギー消費量よりも生産量が上回る建物のことをZEBと言います。

市内の二酸化炭素排出量の割合の多くを占める産業部門・業務部門における施策として、ZEBの可能性・重要性は極めて高いと考えます。また、ZEHよりも大規模となるため、省エネの手段は多くなります。前述のZEHの省エネ方法の他にも、昼光を利用した室内照明や地中熱・下水熱利用、高効率昇降機、セントラルヒーティング※1、壁面太陽光発電などが挙げられます。規模が大きく難しい内容であり、着実な計画策定が必要だと考えますが、2050年のゼロカーボンに向けて、ZEBを当たり前とした施策を進めていく必要があると思います。

そうした中でも行政施設での導入事例は多く、環境省のポータルサイトでは、土佐市の学校給食センター、津山市の総合福祉会館、高島市の庁舎などの事例が紹介されています※2。

行政施設は地域の顔となることが多くあります。ゼロカーボンシティ宣言に合わせて、市内でも特徴となるZEBを建設を進めていくのはいかがでしょうか。

出典:環境省

化石燃料への依存から脱却することが必要な交通部門

交通部門は、市内の二酸化炭素の排出量において、貨物自動車と乗用自動車を合わせて約10万t-CO2を排出している部門です。そして、ほとんどをガソリンに依存している部門です。排出の原因となる車両の台数は、2018年度の総台数が38,987台、乗用における普通車が8,916台・小型車が9,339台、軽自動車は15,213台、貨物は2,222台であり、市民一人当たりでは2.2台です。

2050年までの30年間に約4万台の自動車を電気自動車に置き換えるとすると、毎年1,333台もの置き換えが必要になります。一台が400万円だとすると、毎年5億円が必要となります。4万台を置き換える費用は、単純計算で160億円です。

しかし、電気自動車を導入する際には注意が必要です。ガソリン車から電気自動車に置き換えるとした場合でも、その電気が火力発電由来では、二酸化炭素を排出することには変わりありません。後述するような再エネ電源への大きな転換を伴わなければ、電気自動車への転換はゼロカーボンに貢献しません。電気自動車を推し進めていく際は、再エネ開発と一体でなければなりませんので、注意が必要です。そこで、再エネ電源を前提として電気自動車に置き換えていく場合の二酸化炭素削減効果は、一台当たり年間2.5t-CO2となります。

燃料自動車・水素自動車においても、自動車からは二酸化炭素を排出しないですが、水素を作るために二酸化炭素を排出します。ですので、安直な燃料自動車の導入は表面的なパフォーマンスにしかならず、実質的な二酸化炭素の排出量削減にはあまり貢献しません。さらに、水素は貯蔵・輸送を含めてに発展途上の技術ですので、注意が必要です。

また、電気自動車・水素自動車ともに、電気・水素を供給するステーションも必要となりますので、着実な計画策定が重要です。

ガソリン自動車を電気自動車などに全て置き換えることは、すぐに実施できる施策ではありません。そうした中で取り組みやすい施策は、エコドライブ・公共交通の充実等が挙げられると思います。

これまでの北茨城市の地球温暖化対策実行計画にも、エコドライブという取り組みがあります。10個の取り組みが紹介されており、1,優しいアクセル、2,加減速の少ない運転、3,早めのアクセルオフ、4,エアコンの使用を控える、5,アイドリングストップ、6,暖機運転の適切化、7,道路交通情報の活用、8,タイヤ空気圧の確認、9,不要な荷物を降ろす、10,駐車場所の注意です。

これらエコドライブによる二酸化炭素の排出量削減効果を、武雄市の地球温暖化対策事務事業計画を参考にすると、およそ40〜200kg-CO2/台の削減効果が見込まれます。市内の台数に対して単純計算を行うと、10,000t-CO2の削減効果が期待できます。しかし、エコドライブは、各運転者の意識などに左右されるため、施策として有効であるとは言いにくいのではないかと思います。

ノーマイカーデーやライドシェアは、車の使用を減らす手段として有効です。今ある自動車の稼働率を下げることは、二酸化炭素の排出量削減に直結します。その具体策の一つが、公共交通であり、巡回バスなどです。

現在も市内では、コミュニティバスが磯原駅や大津港駅、南中郷駅を中心とした路線で走っています。地域内の公共交通は、お年寄りを含む市民の足として確保していくべき取り組みだと思いますし、現在の運行ルートも、何度も変更・調整をしてきた結果かとは思いますので、そのような地域の実態に随時合わせていくという行政の姿勢は必要であると思います。

そこで、視点を少し変えて、巡回バスは、ライドシェアという観点から交通分野における二酸化炭素排出量を削減するため手段として有効ではないではないでしょうか。特に、車の利用が多い箇所・ルートへの巡回バスには可能性があると考えます。

出典:北茨城市

二酸化炭素の排出量削減を目的とする巡回バスは、例えば、市内に5箇所存在する工業団地への通勤に対する活用です。

各工業団地での従業員者数は、それぞれで400〜1600人程度、合計で5,479人です。単純な計算で通勤における二酸化炭素の排出量を計算してみますと、全体で年間約1,650t-CO2になります。同様に、ガソリン代は一台当たり年間16,250円です。工業団地への通勤にかかるガソリン代だけで、全体で約9000万円です。

ここで、磯原工業団地の某工場の従業員の全てが中郷ニュータウンから通勤すると仮定して、巡回バスの事業計画のシミュレーションをしてみます。まず、その某工場の駐車場に停まっている車の台数から、従業員数を450人だとします。その従業員のうち、何人に利用していただけるかを考えます。毎日の通勤に巡回バスを使うとして、その利用料を年間で1.5万円と設定すれば、ガソリン代よりも安いため、400人程度の利用者は集まるのではないでしょうか。30人乗りの中型バス5台で4往復、おそらく出勤時間に差があると思いますので、一台あたり20人乗って5台×4往復で実現可能ではないでしょうか。一般的にも年間契約は事業計画を立てやすい収益方法ですので、実態に即した運行計画を立てれば、低価格での提供可能であると思います。

収益を考えてみます。年間1.5万円なので、400人で600万円です。10年続ければ6000万円の収益となります。中型バスの相場は700〜1000万円ですので、5台で3,500〜5,000万円です。もちろん、バスは他のルートでも使用可能ですし、工場は他にもあります。幸い、市役所は磯原工業団地の近くにありますので、今回試算したルート以外でも利用料での収入は上がると思われます。人件費・ガソリン代を含め、事業としてプラスになることが期待できるのではないでしょうか。

北茨城市は、全国と比べても製造業の割合が多く、また、工業団地としてまとまった立地をしています。その通勤の実態を精査して、実態に合わせて構築する公共交通は、収益を伴った上で、二酸化炭素の排出量削減に貢献できるのではないでしょうか。自動車に依存し、ガソリン代を地域外に支出し続けるという現在の経済構造からの転換が、ゼロカーボンには必要です。

さらに、巡回バスによる通勤を、電気自動車への移行のインセンティブとして活用することはできないでしょうか。例えば、通勤に巡回バスを利用するたびにポイントが付くとします。そのポイントが一定以上になれば、電気自動車を購入する際の補助金が出る、という仕組みです。2050年までにガソリン車をゼロにし、代わりに電気自動車を普及させる。その移行期間として、このような公共交通・巡回バスの取り組みは有効ではないでしょうか

ただし、公共交通の計画は非常に煩雑で、緻密なものが求められるかと思います。しかしそれは、これまでの都市計画の失敗や行政の怠慢ではないでしょうか。数十年後を想定しないニュータウン計画や団地開発、容易な土地の用途変更によるスプロール化現象、対策を怠ってきた空き家対策とドーナツ化現象、「空き地=企業誘致」のような短絡的とも言える施策、地域内の仕事を企業誘致に頼ってきた結果が、自宅と職場が遠く、通勤を自動車に依存せざるおえないという構造を作ってきたのだと思います。今のままではダメだと思います。実態と将来の目標に即した取り組みを期待いたします。

創エネ施策

太陽光発電の適切な利用

太陽光発電は、固定価格買取制度が始まって以降、日本全国で導入が進んでいる創エネの施策です。他の再エネ電源と比較しても、その導入量は極めて高いもので、住宅と非住宅を合わせると再エネ全体の8割を超えます。

しかし、発電時に二酸化炭素を排出しないというだけの理由で無闇に推し進めていいものではありません。太陽光発電のメリット・デメリットなどの特性を踏まえて、地域の実情に合わせた適切な利用が重要なはずです。そうした中で、デメリットとして強調されているのが、地域外への利益の流出とトラブル発生の実態です。国内これまでに開発されたメガソーラーのうち8割近くが太陽光発電所の立地している県の外にある事業者です。これは、地域資源である土地や太陽光による利益が県外に流出していることに他なりません。

また、再エネ事業による地域とのトラブルも多く報告されています。全国の都道府県・市区町村を対象としたアンケートでは、FIT施行後の再エネ電源の増加に伴い、景観・光害・騒音・土砂災害・住環境の悪化・低周波振動・雑草の管理などのトラブルが、2017年には500以上の団体から報告されています。

北茨城市内において現在までに開発が行われてきたメガソーラー事業は8件です。これらの開発は、山を切り開く開発が多く、市街地からの景観にも大きな影響を与えています※。

このような実態は、地域の資源である土地を利用して、地域外の企業が利益を搾取している実態と言えます。地域資源の流出は、ある種の漏れバケツの一つであり、今後はより積極的な地域による地域資源の活用が重要ではないでしょうか。

以上を踏まえた上で、ゼロカーボンシティへおよび地域経済への貢献のための太陽光発電開発を考えると、以下のような取り組みが重要ではないでしょうか。一つは、屋根置き型の太陽光の促進です。土地を占有するメガソーラーと違い、既存の住宅や施設の屋根を活用することで公害問題を軽減させることができます。今後も、住宅向けの太陽光発電の補助金を進めていき、より拡充させていくことも重要だと考えます。もう一つは駐車場の利用です。駐車場内に架台を設置して太陽光パネルを並べることで、土地の有効活用にもなります。

行政の取り組みにおいて、屋根置き型の太陽光発電の大きな可能性があるのは行政施設の屋根です。なぜなら、行政の判断と予算編成だけで実施できるものだからです。一般家庭や産業向けの太陽光発電の推進ももちろん重要ですが、実行するのは個人の判断に依存します。ですので、行政が自ら実施できる取り組みから始めるのはいかがでしょうか。

市内の行政施設のうち、屋根を活用できそうな施設は、市のHPを参考にすると63箇所もあります。これらの施設において、屋根置き型の太陽光の試算をしてみます。63施設の屋根の面積の合計を概算で出すと、約5万m2もの面積があります。屋根の形状を踏まえて、半分の面積の太陽光発電を設置できるとして、1,5m2あたり200Wの発電容量で試算してみますと、およそ3,300kWもの容量になります。年間の発電量にすると378万kWhとなり、約1000世帯分の発電量です。二酸化炭素排出の削減量は1,770万t-CO2以上となります。工事費用は、全部で10億円ほどです。太陽光発電は、FITの活用よりも自家消費の方が良いため、節電効果は年間で8000万円ほどになります。つまり、13年で工事費が回収でき、それ以降は収益となります。太陽光発電の稼働年数は20年以上であるため、費用対便益おいては、金額面でも二酸化炭素削減効果でも非常に有効です。

ここまでの数字は、北茨城市のHPでの行政施設のみです。しかし市内には、地域に密着しているような公民館はまだまだあります。県や国が所有・管理している施設もまだまだあります。行政施設・公共施設の屋根には、大きな可能性があるはずです。

全国に先駆けて行政施設の屋根貸し事業に取り組んできた長野県飯田市で特に注目されているものが、市内の再エネ事業者との公共施設の目的外利用に関する20年間契約です。

飯田市の太陽光市民共同発電事業の主な仕組みは、まず事業主体であり市内の再エネ事業者であるおひさま進歩エネルギー株式会社が、事業資金を市民などの出資者から募ります。その出資をもとに、太陽光パネルを設置する公共施設に対してパネルを無償で設置します。パネルの設置を受けた公共施設は、太陽光パネルによる余剰電力を中部電力に売電します。そして、公共施設が中部電力から受け取る売電収入はおひさま進歩エネルギーに支払われ、そのお金は出資者に対して利益配分金として支払われます。

ここで重要なことが、20年間という公共施設の屋根の目的外使用を認めることで、事業としての信用性が増し、出資を得やすく、事業として確実性の高いものになるということです。現在であればFITがあり20年間の固定価格での売電が約束されていますので、太陽光発電事業のリスクは非常に低いものとなっています。しかし飯田市のこの取り組みは、FITが施行される前の取り組みであるということに注目しなければなりません。つまり、太陽光と公共施設という、地域資源とも言える再エネ資源は地域・市民の共有財産であり、行政が積極的にその資源を活用し、再エネ開発を進めていこうとしたことが重要であり、最も注目されている部分です。

そして、その最たるものが地域環境権です。これは「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」において定められているもので、「自然環境および地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギー資源を再生可能エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境のもとに生存する権利」とされているものです。

北茨城市において飯田市の取り組みが参考になるかはわかりませんが、前述のような地域資源を資産に変えていく過程には、そもそも二つの着眼点があったとされます。一つは、自然エネルギーは地域の資源であり、市民の共有財産であるということ、もう一つは、地域のニーズと資源量に応じた事業を検討する必要があるということです。この二つの着眼点に即するためには、地域資源をある程度は市が管理することと、地域に根ざしたサービスを提供する必要があります。そうすると必然的に、再エネをはじめとしたエネルギーシステムの整備・運営を「新たな公共領域」とすることが必要になるのです。再エネ開発が公共的サービスとして展開されていくということです。

その後の具体的な政策ツールは、条例であったり、新たな公共領域を明確にする要綱、実際に活動していくための主体構築、活動を支援していくファンド・基金などです。その条例の一つが、前述した「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」であり、地域環境権です。

出典:飯田市

太陽光発電が利用できる場所は、森林などの未利用地や建物の屋根だけでなく、駐車場にも大きな可能性があります。

県内の阿見町にある阿見プレミアム・アウトレットや、千葉県酒々井町にある酒々井プレミアム・アウトレットでは※1、駐車場の上部空間にメガソーラーを設置しています。

阿見プレミアム・アウトレットは首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の牛久阿見ICを降りてすぐという立地もあり、来場者の多くは車を利用します。そのため、収容台数3200台という大規模な駐車場を有しています。その駐車場の一角に1,000kW者規模の太陽光発電が設置されています。

事業費は3.6億円、年間発電量は想定が115万kWh、2016年度の実績では125.5万kWhとされています※2。発電した電力は売電せず、施設内で全量消費されています。二酸化炭素の削減効果とともに、電気代の削減となっており、十数年間の電気代節約分で事業費が回収できる計画となっています。

駐車場に太陽光パネルを取り付けるメリットは、発電や有効な土地利用だけではありません。雨天時の車の乗り降りの際に屋根代わりになるという利便性もあります。

しかし、阿見プレミアム・アウトレットでは、プレスと呼べれるパネルと基礎を固定する筋交いが車の乗り降りの際に邪魔になってしまうという問題がありました。その経験を踏まえて取り組まれたのが、酒々井プレミアム・アウトレットでの太陽光発電です。酒々井の事例では、プレスは使用せずに、直行する架台によってパネルと基礎が取り付けられています。これにより、駐車場の利便性がさらに向上したとされています。その代わりに地下の杭が、阿見では4mが2本であったのに対して、酒々井ではより太い杭1本を5mの深さまで打ち込んでいるといいます。

北茨城市にも、このような活用ができる駐車場は、公共施設を始め数多くあるのではないでしょうか。

出典:自然エネルギー財団

市内公共施設の駐車場を活用した太陽光発電について、事例として市役所の駐車場に設置する場合を試算して考えてみます。

まず、阿見の事例から面積当たりの設備容量と費用を算出すると、容量が100W/m2、費用が3.6万円/m2となります。利用できる市役所の駐車場の面積を5000m2だとすると、設備容量が500kW、費用がおよそ2億円と試算できます。年間の発電量はおよそ57万kWhになります。全量を市役所内などでの自家消費とすると、削減できる電気代は年間で1200万円になりますので、初期費用の回収は17年となります。二酸化炭素排出量の削減効果は、年間で270t-CO2です。

屋根置き型に比べて基礎工事の費用が嵩みやすいですが、後述する災害対応のためにも、自立した公共施設・市役所として、駐車場での太陽光発電開発を進めることも選択肢の一つとしてあるのではないでしょうか。

[補足]

太陽光発電には、今後の展開に大きな可能性があります。前述のような行政施設は、災害時には避難場所になる場所です。そういった場所において太陽光発電による自給自足のシステムは大いに重要で、市の行政機能として意義の高い取り組みではないでしょうか。

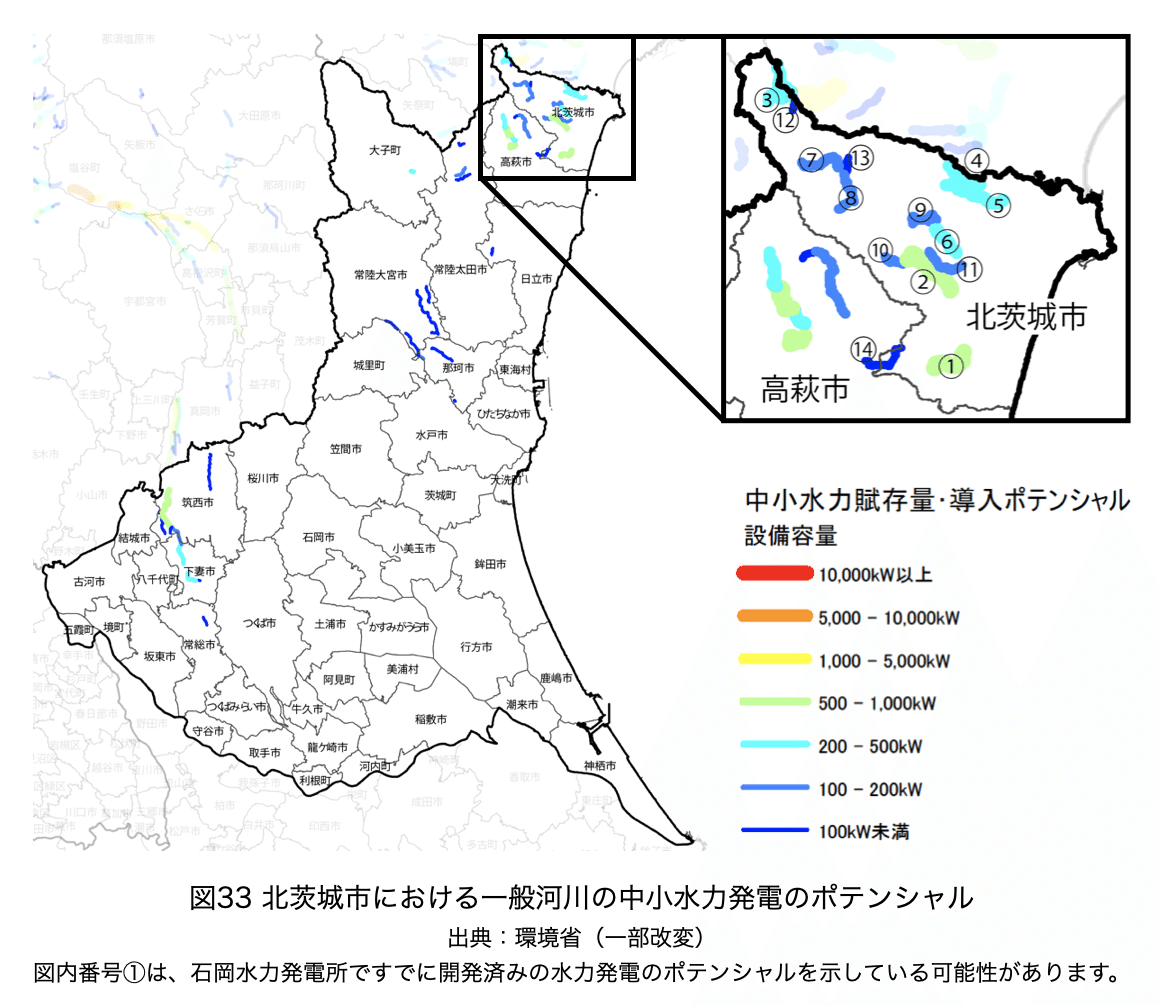

中小水力発電の推進

ダムなどで発電する大規模な水力発電とは違い、一般河川や既存の水路、水道施設などを活用する中小規模の水力発電が大きく注目されています。水の流れを活用する中小水力発電は、昼夜・年間を通して安定した発電が可能であり、設備利用率は50〜90%と言われています。これは、太陽光発電と比較すると5〜8倍もの比率の電力量を発電できることになります。後述する開発可能な地点を検討すれば、地域資源の効率的な活用と、ゼロカーボンシティおよび地域経済に貢献できると考えます。

中小水力発電の開発が可能な地点は、「落差」と「流量」が確保できる場所です。そのような場所を環境省は、一般の河川を対象とした中小水力発電のポテンシャルとして公開しています。これを見ると、阿武隈山地を擁する北茨城市は、県内随一とも見て取れるポテンシャルがあります。大北川だけでなく、木皿川、花園川、里根川、四時川にいたるまで、そのポテンシャルは市内の随所に見られます。設備容量も、数10kWから1,000kWまで、決して小さくない規模です。

市内には、すでに100年以上も運用されている石岡水力発電所があります。

石岡水力発電所は1911年に発電を開始した水力発電所です。計画された当時は日立鉱山の経営が始まっており、様々な分野で機械化が進む中で電気の需要が高まっていました。電源開発のために茨城県内・福島県内の流域が調査され、大北川が注目されることになります。そうした中で石岡水力発電所は久原鉱業所により開発され、日立鉱山への電力供給を担っていました。太平洋戦争時には国家総動員法の流れで国家の管理下に置かれ、関東配電株式会社に統合されました。戦後は東京電力の所有となり、その後は姫川電力・東京発電と所有が移転していき、幾度の改修を経て、現在に至ります。

石岡水力発電所は国の重要文化財にも指定されており、産業技術史の観点で高い価値があるとされています。鉄筋コンクリートを用いた発電設備としては国内で初めての施設であり、とりわけ本館は日本国内の最古級の鉄筋コンクリート造建築物として貴重な施設です。

水力発電としての設備は、有効落差が161.1m、最大使用水量が3.9m2/s、発電機は最大出力5,540kWの横軸フランシス水車を備えており、常時出力は1,100kWとなっています。水路の総延長は約3.5km、うち導水路が2.9km、水圧鉄管が568mです。このほかの構成設備としは、取水堰堤、沈砂池、水路橋、水槽、調圧水槽、発電機室、変圧器室があります。

前述の環境省のポテンシャル図を参考にすれば、このような規模や、それに続くようなポテンシャルは、市内にまだまだ存在するということがわかります。

出典:水力ドットコム

上記の環境省によるポテンシャルを全て開発することを想定した際の簡単な試算をしてみます。小水力発電の開発費用は、100kWあたりでおよそ2億円と言われています※1。例えば、500-1000kW規模では、開発費用が20億円になります。FITを活用した売電では、200kW以上の小水力発電のFIT価格が適用されますので、kWhあたり29円です※2。年間の発電量では、設備稼働率を80%とすると700万kWhの発電量となり、売電価格は年間で2億円になります。初期の開発費用を10年で回収できる事業計画が策定できます。もちろん、開発費用にも規模の経済が働き、20億円よりも抑えられることが考えられますので、費用の回収期間も短縮させることができます。さらに中小水力発電は、適切な管理運営を行えば20〜50年程度は稼働させ続けることが可能ですので、収益性は非常に高いと言えます。

ただし、稼働期間の管理費や人件費、修繕費等も発生します。しかし、それは地域内での雇用の創出としても捉えられます。これら踏まえても、中小水力発電開発は、地域経済に対して、非常に意義のある取り組みではないでしょうか。

中小水力発電の事業収支や計画策定については、個々の開発計画に大きく左右されますし、計画策定には、その土地の実情に沿ったものが必要になります。つまり、地域の資源である水力資源は、そこに住む方々が一番よく知っています。地域資源を地域のために活用する時には、そこに住む方々が主体となるべきではないでしょうか。

国内での小水力発電開発の事例としては、岐阜県郡上市石徹白(いとしろ)地区での取り組みが参考になります。日本三名山の一つである白山の麓に位置し、文化的・歴史的もその影響が大きく、また、岐阜県の中でも日本海側に流れる九頭竜川水系に属する地区です。石徹白は人口およそ300人、世帯数は100世帯あまりで、高齢化が進んでしまっている地区です。

この小さな地区で、まちづくりのための小水力発電が取り組まれてきました。開発は地区の人が中心となり、時には大学やコンサルタントなどの外部の知恵を借りながら、総事業費2億3000万円の事業を遂行させました。最大出力は125kW、計画年間発電量は61万kWh、最大使用水量は0.143m3/s、有効落差104.5m、発電機は立軸6射ペルトン水車です。

最大の特徴は、事業の立案から推進までを地域の人が中心になっていることです。用地の取得のためには全国の土地所有者と折衝し、発電設備等の建設は地区の土建屋さんが担い、電気設備の保守点検も地区の電気屋さんが担っています。さらに、事業主体である農業用水農業協同組合は地区のほぼ全世帯が出資している協同組合であり、そこで集まった資金は800万円ほどです。そして、この組合の理事らが保証人となって6,000万円の融資を受け、他には補助金が充てられて建設が行われました。発電した電力は全量を売電しており、年間収入は数千万円になります。その収益は組合理事や保守点検業務への支払い、耕作放棄地の手入れのための資金、そのほかの地域振興策にも充てられています。

地元の方々自らが、事業の構想から資金調達、組織の意思決定、施工、保守点検、利益の使徒の決定に至るまで、その事業のバリューチェーン全てにおいて地域の主体が据えられている事例として、全国的にも珍しく、様々なメディア、学術界から注目されている取り組みです。

稲作が盛んな北茨城市では、先人の知恵の賜物で、市内の至る所に水路が整備されています。その一つ、十石堀は、その歴史的・技術的・社会的価値が評価され、昨年に世界かんがい施設遺産に登録されました。かつての農民自らの発意・計画、自然地形の巧みな利用による持続可能な用水路とされており、建設された1699年から約300年以上もの間、地域の人たちによって維持管理されてきています。

しかし北茨城市も全国の農山村の例に漏れず、農家の高齢化が進んでいます。今までは農家が自主的に担っていた十石堀の維持管理が、今後は難しくなっていくことは想像に難くありません。そうした中で、十石堀の新しい価値創造として小水力発電の開発を進めることは、歴史ある十石堀を将来に残していくためにも、大きな意義があるのではないでしょうか。

木質バイオマスの活用

市内の燃料由来の二酸化炭素排出の実態を推計するためには、暖房や給湯のほか、自動車による排出※1、事業所などからの排出を調査する必要があります。また、オール電化などをはじめとした電力と熱の相互利用もあるため、推計することすら簡単ではありませんので、二酸化炭素の排出量を削減するという目的だけで木質バイオマスの活用を進めることは難しいかもしれません。

しかし、森林における二酸化炭素排出量削減への効果は、二酸化炭素の吸収能力だけではありません。周知の通り、薪やチップは燃料であり石油の代替手段となるものです。化石燃料による火力発電から、木質バイオマスを活用した発電所へ置き換えていくことは、ゼロカーボンの達成のためにも重要ではないでしょうか。木質バイオマスは、熱利用と発電利用ともに有用性があり、二酸化炭素の排出量削減への期待が高いと言えます※2。

そのため、一般家庭にしろ事業所にしろ、暖房や給湯などの熱利用の燃料由来の二酸化炭素は、木質バイオマスの活用で削減することが可能であり、木質バイオマス発電は、化石燃料に頼らない発電方法です。

そもそも、森林の二酸化炭素の吸収能力を確保するためには、森林の適切な管理が必要です。代替燃料としても木質バイオマスと、健全な森林形成のための施策は両立できるものだと考えます。市内で多くの面積を有する森林こそ、適切な管理、活用が必要ではないでしょうか。

出典:苫小牧バイオマス発電株式会社

北茨城市の近隣地域、特に福島県内・茨城県内でも、多くの自治体で木質バイオマスの活用が進んでいます。森のエネルギー研究所が公開している情報によると、福島県内で18箇所、茨城県内で13箇所です。その内訳を見ると、輸入材や石炭との混焼もいくつかありますが、国内調達を主とした発電所が多くあります。木質バイオマス発電における燃料の集材範囲は、1000kWあたりで半径50km程度と言われています。阿武隈山地を有する茨城県・福島県には、十分すぎるほどの、木質バイオマス利用のポテンシャルがあるのではないでしょうか。

自治体での木質バイオマス発電所開発の具体的な取り組み内容をいくつか見てみたいと思います。

お隣の大子町では、2,000kW級の発電所と1,000kW級のガス化発電所があります。前者は「だいごバイオマス発電所」と呼ばれ、大阪に本社のある株式会社クリハラントという事業者によるもので、発電能力は1,990kWで、年間発電量は1,346万kWh、発電方式はボイラータービン方式、使用燃料は間伐材・リンゴの剪定枝、製材残材などの木質チップです。年間の木質バイオマス燃料の使用量は、約3万トンです。また、地域への雇用効果は、運転員として7人が正社員として雇用されています。

後者の「だいご森林(もり)の発電所」は、事業主は東京に本社のある株式会社エジソンパワーであり、発電能力は1,100kW、年間発電量は845万kWh、発電方式は二塔流動床ガス化方式、使用燃料は間伐材由来のチップであり、その年間使用量は1.2万トンです。また、6人の正社員が地域から雇用されています。

熱利用の具体例も見てみます。

常陸大宮市での熱利用は、主に3つの温浴施設においてバイオマス熱利用を行なっています。これまでの経緯としては、2009年から2010年にかけて、市内では「常陸大宮市バイオマスタウン構想」の作成、茨城大学、県、市、林業、製材業、温泉施設関係者からなる「バイオマス利活用推進協議会」の設置、市内の3つの温浴施設での導入シミュレーションと経済性の検討、原料調達システムとコストの検討を行い、震災を挟んで2012年から2017年にかけて工事から供用開始までの事業を行なってきました。

事業の中で最初に取り組まれたのが、2013年の「ささの湯」におけるチップボイラーの導入です。ボイラーの規模は300kWで、事業費が3.2億円です。同時に、燃料であるチップを製造するための施設の建造も行われています。次の事業が、2015年の「三太の湯」および「四季彩館」へのチップボイラーの導入です。ボイラーの規模は400kW×2台で、事業費は4億円です。全体の総事業費は約7.2億円で、約半分が補助金で賄われています。

年間の発熱量や熱需要の数字が公開されていないため二酸化炭素の排出量削減効果を推計することはできませんが、化石燃料の代替手段としては貢献していますし、シミュレーションを踏まえた地域経済への期待もあります。また、上記の推進協議会のように、コンサルタントに丸投げではなく、地元や大学、行政などのステークホルダーが共同で事業を進めてきたという、その過程にも大きな意義があるのではないでしょうか。

鮫川村では、2011年から、村内の山から切り出した木材を地域内で循環させる取り組みを行っています。地域内の山林所有者、森林組合、森林ボランティアなどにより生産される間伐材・林地残材などを集積場である「まきステーション」に搬出してもらい、地域通貨で買い取ることで、森林整備の促進、温室効果ガス排出削減および地域経済効果に資する仕組みのことです。このような地域内でのシステムづくりは、「まき循環システム」とも呼ばれています。

鮫川村の薪ステーションでは、薪を1tあたり6円で買取り、地域内で使用できる地域内通貨で支払われます。この地域内通貨を使うことで、村内の店舗などで買い物ができます。買い取られた薪は村内の温浴施設の薪ボイラーで使用されています。ボイラーの設備容量は公開されていませんが、年間の木材使用量は290tで、年間買取額は180万円程度とされています。従来の灯油による給湯から薪ボイラーに移行したことで、燃料代は1000万円以上の削減効果があると言います。総工費は3億円となっているため、年間の燃料代削減量および温浴施設の入館料をもとにすれば、20数年間で初期費用は回収することができます。

もちろん、その過程は「まき循環システム」が担っていますので、林業の振興や地域内経済などの地域への貢献も大きく期待できます。

出典:福島民報

北茨城市内の林業は、盛んとは言えない状況かもしれません。市の統計には林業単独での数値がありませんので、内閣府が運営しているRESAS(地域経済分析システム)を参考にすると、2015年度の林業の総収入は3.3億円程度とされています。しかし、森林組合は数百人規模で存在し、製材所も市内各所にあります。僕の高校生時代の同級生も、北茨城市内で林業に勤めています。また、熱の需要も、通りゃんせなどの温浴施設から、観光客向けの宿泊施設などにも多くあります。

北茨城市内には、木質バイオマス利用を進めていく上での、供給と需要が十分にあるのではないかと思います。必要なのは、計画の策定と予算の執行と仕組みづくりです。その過程には、常陸大宮市のように、コンサルタントに丸投げではなく地元や大学、行政などのステークホルダーが共同で事業を進めていくことで、地域内での自立的な事業と透明性の高い予算の執行が行えるのではないでしょうか。また、鮫川村のような、地域内で循環する仕組みづくりは、外部要因によらない足腰の強い産業・経済を構築することに貢献するのだと考えます。

こうした中で参考になる視点が、電気代と同様に、化石燃料を初めとした燃料代を全て地域外に支払ってきた状態を、地域内の循環に置き換えていくという発想です。今まで地域外に漏れていたお金を、少しでも地域内で循環させていくことが重要です。

もちろん、地域内のガソリンスタンドやガス屋さんを廃業に追い込むような、急進的な施策は間違いです。小さい規模で少しづつ始めていき、実現可能・持続可能な事業から始めることで、地域の実情に沿った取り組みを進められるはずです。最初は、補助金ありきのボイラーから始めてもいいかもしれません。その事業の中で、地域内の林業がどこまでの規模を賄えるのかを検証し、植林までを含めたカーボンニュートラル(二酸化炭素の排出量と吸収量のバランス)の過程の推計・算定を行い、その知見をもって今後の事業採算性を図っていくことで、地域経済と地球温暖化防止に資する木質バイオマス事業が可能なのではないでしょうか。

前述の化石燃料を取り扱ってきたような業者さんに対しては、新しく始めるバイオマス事業に出資していただいて、継続的な事業運営を担っていただくような施策も必要だと考えます。また、今までの小売屋さんは、専門的なノウハウや既存のネットワークを持っています。そのような地に足のついた知見は、地域経済のために不可欠なはずです。

地域のポテンシャルと実情に合わせた、地域経済と二酸化炭素の排出量削減に貢献する木質バイオマス事業は可能だと考えますし、不可欠ではないでしょうか。

風力発電の開発可能性

小水力発電と同様に、北茨城市には県内随一とも見て取れる風力発電のポテンシャルがあります。特に、小川地区をはじめとした山間部には、8m/s〜9m/sもの風力資源があります。

同程度のポテンシャルを持ついわき市西部の三和地区・遠野地区・田人地区では、5つの開発計画が進んでおり、その合計は78機、245,030kWもの規模になります。前掲の表15 再エネ累計導入量で比較すると、今後開発が予定されているFIT認定容量のうち約3%が、いわき市山間部の3地区に集中してるほどの出力規模です。

また、茨城県の南東部の海岸線沿いにおいても、陸上/洋上ともに、風力発電の開発が進んでおり、神栖市〜鹿島市の臨海工業団地には風力発電が立ち並んでいます。また、鹿島港における洋上風力発電については、国直轄の事業が計画されているなど、今後大きな取り組みが進められようとしています。

福島県でも茨城県南東部には、地域固有の事情があるからこそ開発が進んでいるという現状がありますが、北茨城市内にも、それほどの風力資源が眠っていることは事実です。決して、資源に恵まれていないわけではありません※。

風力発電の開発費用は、1kWあたり35万円程度と言われています※1。1機あたりの出力規模が3,000kWだとすれば、約10億円です。3,000kWの風力発電の年間発電量は、設備利用率を20%として計算すると500万kWh程度です※2。FIT価格が18円ですので、年間収益は9500万円ほどになります。初期費用の回収期間は、維持費等を含めても十数年程度と見込むことができます。風力発電の耐用年数は一般的には20年〜30年程度は稼働すると言われていますので※3、FITを前提とすると、他の再エネ電源と同様に収益性があると言えます。

先述のいわき市内の風力発電開発事業を概観すると、初期費用の確保がいかに重要か、ということが伺えます。1kWあたり開発費用が35万円ですので、それぞれが概ね数百億円規模の事業であると言えます。初期費用を回収するための十数年が経てば、毎年数億円の収益になります。このような大規模事業は大企業だからこそ実現可能であると言えますが、国や都道府県・市町村にとっての再エネ開発は、その社会的背景を踏まえても、大きなお金を導入してでも率先して取り組んでいくべきではないでしょうか。

出典:東京大学 飯田誠

洋上風力発電には、着床式と浮体式という二つの方法があります。着床式は、海底に基礎を打ち込んで施設を建てるのに対し、浮体式は浮きを利用して施設を海面に浮かせる方法です。浮いている施設はロープなどで海底と繋がれており、流出しないようにされています。洋上に建設することで、居住環境への影響を考慮する必要は無くなりますが、建設費用は、陸上風力と比較して、2倍程度になると言われています。

ここで問題になるのが、漁業との兼ね合いです。市内の洋上で風力のポテンシャルが高いのは北部に集中していますが、その付近には大津漁港・平潟漁港が稼働しており、実際の漁業も広範囲で行われています。そのため、洋上風力発電を今までの漁業を阻害しないという条件が必要になるかと思いますので、様々なステークホルダーとの協議が必要になることが予想されます。

また、洋上風力発電は、欧州などでは大規模な開発が進んでいますが、日本国内においては技術開発途上であることも考慮する必要があります※。もちろん、ゼロカーボンの達成のためには必要な技術であるため、その技術開発に率先して取り組んでいくことは意義があると思います。

出典:wikipedia

風力発電には課題も多くあり、バードストライクや低周波障害などが挙げられます。バードストライクとは、渡鳥をはじめとした野鳥が回転しているプロペラにぶつかってしまう事故のことで、風力発電開発による生態系への影響として懸念されている事象です。主な原因には、鳥類から見た時のプロペラの視認性の低さが考えられますが、その関係性は明らかにされておらず、また実際にバードストライクが発生したという事例はあまり多くありません。しかし、鳥類の生息域は地域によって様々です。海岸線と山間部では鳥類の飛行ルートも変わってくると思います。風力発電の高さ・大きさによっても、影響を受ける鳥類の種類も変わってきますので、バードストライクの危険性や安全性については一概には判断できなものと考えます。対策等を検討する段階で、地元の生態系を把握している野鳥の会などの団体の知識等にも依拠した検討が不可欠です。

低周波障害とは、プロペラの回転によって生じる音の一種で人が聞き取れる音域よりも低い低音によって、頭痛や不快感、体調不良などを引き起こす障害のことです。日本においては、風力発電と民家との距離を確保することなどで対策を講じている場合がありますが、法律などで明文化されてはいないと言われています。そうした中で、地元の立場から地域ごとにガイドラインを作成しているところもあります。

また、地域外資本による開発と地元の人との関係性にも焦点が当てられる場合があります。地域外資本による風力発電は、地元の人にとってはある意味で他人事になります。目の前の風力発電が、地元に対して何かしらの恩恵を直接的にもたらすわけでもありません。そのような生活環境では、低周波は不快感を増長させ、企業と地元との軋轢を生じさせることになります。風力開発という事業そのものと、地元との繋がりの重要性を伺わせる事例が報告されています。対して、欧州などの風力発電開発が進んでいる地域では、低周波障害が日本ほどには問題になっていません。その中では、地元住民による風力発電開発では、低周波等の騒音すら身近なものに感じるようになるという指摘もあります。地元の人たちが、自分たちで計画を策定し、お金を出し、その利益を享受できるという状況であれば、騒音すら、風力発電が正常に稼働しているという認識につながるということです。

低周波障害の問題は、個人差も大きく、明確な因果関係が認められにくいというのが現状だと思います。特に大企業と地元との関係においては、その力関係によって揉み消される可能性も否定できず、それを防ぐ仕組みも不十分であると言わざるを得ません。だからこそ、風力発電開発を進める際の環境アセスメント等の検討段階において、地域の特性を十分に踏まえた入念な計画策定が最重要であり、地元の声を真摯に受け取ることが求められているのではないかと考えます。

風力発電の実際の開発事業を見てみると、様々な問題が噴出していることも事実です。特に、事業主体と立地する地元との関係において、認識の齟齬や軋轢が生じていることが指摘されています。

先述したいわき市内の事業のうち「三大明神風力発電事業」は、地域外企業であるユーラスエナジーという会社が事業主体となって進められていますが、その進め方は地元の声に真摯に向き合うようなものではなく、また、地元を分断するような状況も起きています。このことを地元紙の月刊政経東北が詳報しています。

建設予定地である遠野地区で有機農業を営んでいる農家は、風車による土砂災害の増長と水質汚濁を懸念しています。建設予定地は、国のハザードマップでは土石流危険渓流にしてされており、いわき市のハザードマップでも危険箇所のすぐ近くです。また、この地区は上水道が整備されておらず、生活用水は沢水で賄われています。これらを指摘する農家を初め、建設予定地区では、生活環境に対しする正当な懸念を抱いているにもかかわらず、企業側では具体的な対策を講じていないのが現状です。このような状況を踏まえて地元住民が実施したアンケートでは、8割の人が反対していると言います。しかし、地区を代表するはずの区長会が、地元住民との議論を経ずに企業に計画賛成の同意書を送付していたことが発覚し、地元住民からは反発の声がさらに広がっています。

事実、事業主体であるユーラスエネジーの広報担当者は、この事業による地域振興策について「一般的には建設工事の下請けやメンテナンスといった仕事の創出や地域への寄付などが考えられます」とコメントしています。先述したとおり、大規模な風力発電事業は毎年数億円規模の収益を生み出します。しかし地域への恩恵は、一時的な工事の仕事や付属的なメンテナンス業務など、「その程度」でしかありません。

数百億円規模の事業で、企業にとっては収益事業となる風力発電開発によって、地元は翻弄されています。地域に土着している資源を地域外の企業が開発していく中で、その地元の声が届かないのはあまりにも理不尽です。そうならないためのルールづくりや、そもそもの仕組みを再考する必要性にも目を向けるべきではないでしょうか。

出典:月刊政経東北

このような地元不在の再エネ開発は、国内でもいち早く再エネに取り組んできた岩手県のとある町でも現れています。この町は、標高1,000m級の山々に囲まれ、豊かな風力資源に恵まれている町であり、2000年以降、行政が主導した再エネ開発が行われてきました。

町内の住民を対象としたアンケート調査が、それらの実態を報告しています※。町の中でも特に、最初の風力発電が建設された地区における再エネに関するアンケート結果では、再エネに対する意識はあまり肯定的ではない実態が指摘されています。また、今後の再エネ開発への参加意欲は、同時にアンケートを実施した他の地区よりも際立って低かったことが明らかにされています。その理由として、自らが関与しない再生可能エネルギー施設とコミュニティとの結びつきが希薄で、再生可能エネルギー開発をコミュニティの足元からは遊離した他人事として捉えられているのではないか、ということをうかがわせます。

これまでの再エネ開発の事例を見ていくと、地域との関わりにおいては第一に、「地域との結びつき」の重要性をうかがい知ることができます。

繰り返しになりますが、再エネは地域の資源です。地球温暖化防止という美名のもとで、ただ量的に再エネを開発していくことは、根本的な解決にはなりません。地球温暖化が将来の富の先取りだとすれば、これまでの多くの再エネ開発は地域外資本による地域の富の搾取です。

地域に資する再エネ開発のヒントになるのが、世界風力エネルギー協会(WWEA)の「コミュニティパワー」※1やPHP総研の「地域貢献型再エネ事業」※2といった定義です。

「コミュニティパワー」は、デンマークなどで取り組まれている市民風車の取り組みを背景として考えられた、地域に資する再エネ開発の定義です。収益事業である再エネ事業において、1)地域内のステークホルダーが事業の大部分を所有し、2)地域内組織が事業の意思決定権を持ち、3)事業による社会的・経済的利益の大部分を地域に還元するという3つの特徴のうち2つを満たすことと定義とされており、そして、このようなコミュニティパワーは、コミュニティが主体になる民主的なエネルギー開発であるとされています。

「地域貢献型再エネ事業」は、再エネにおいて量的な導入量と、公益的課題に対処する質的な期待がされているという背景から、地域資源の再エネを有効活用することによる地域課題への具体的な貢献の仕組みを明らかにするための定義です。定義の一つ目は、事業および利益配分の意思決定において地域が主導権を持てるだけの出資比率を有しているかであり、二つ目は、事業による地域への利益が、固定資産税などの最低限の利益を超えているか否かです。この二つの基準を用いて、再エネ事業を「外部主導型」「協働型」「地域主導型」とタイプ分けし、後者の二つを地域貢献型再エネ事業と定義しています。

これらの考え方を参考にすると、地域に資する再エネについて、事業主体への出資状況や資本構成、運営に対する意思決定や関与の実態という「事業の所有」と、事業によって生み出される社会的・経済的利益について、地域還元の実態といった「利益の使途」が重要であると考えられます。地域のための再エネとする場合は、地域による再エネ事業の所有と、地域への利益の使途が必要な条件であると言えます。

ゼロカーボンの中でも創エネの分野は、資源開発の一環であると考えています。これまでの日本全国の再エネ開発の事例を見ていくと、外部資本による量的な開発は、企業の収益事業にしかなっておらず、当の地元は置き去りにされ、さらには「新たな公害」とも言えるような弊害を生じさせています。北茨城市での再エネ開発でこのような公害を発生させないためにも、地域内での合意形成を作りながら、「事業の所有」と「利益の使途」という観点に立った再エネ開発こそが重要であると考えます。

再エネのさらなる活用方法

最後に、実現可能性は低いですが、再エネ利用の発展的な取り組みを、いくつかまとめた形で提案したいと思います。

北茨城市では現在、高萩市と共同でゴミ処理施設の新設を進めています※。北茨城市の清掃センターは稼働開始以来40年が経過し、経年的損傷が大きくなっていました。高萩市では焼却施設を持っておらず、一般廃棄物の処理のほとんどを民間に委託していました。このような背景のもと、北茨城市と高萩市では、広域化での適切な廃棄物処理を行うことを目的として、ゴミ処理施設の新設が進められています。また、予算には補助金の活用も計画されており、そのための設備性能の検討がされています。

ゴミ処理施設の整備計画の中では、「エネルギー回収施設」と呼ばれている焼却施設から毎時27,670MJもの熱量を発生させる計画になっています。この熱量を活用することで、補助金活用の基準適合および、熱エネルギーの有効活用・エネルギー回収の促進を図るとともに、循環型社会形成を促進する施設を目指すとされています。

しかしその余熱利用は、補助金活用のための条件である11.5%程度しか活用されない計画となっています。施設内での熱利用が20%ほどと見込まれていますが、それらを合わせても発熱量の70%ほどはそのまま放熱される計画です。これでは正直「もったいない」と言わざるを得ません。せっかくの資源や、電気を作ることができる能力をただ放熱させるのは、循環型社会の理念にも反しているのではないでしょうか。

この余熱のさらなる利用を足がかりとして、発展的な再エネ利用の手段をいくつか考えてみます。

まずは、発電規模の増強です。今の焼却場の計画では880kWの発電容量とされいます。これは、逆潮流ができない送電網の容量に規定され、自家消費できる容量として計画されたものです。そこで、既存の送電網に逆潮流ができないのであれば、新しい送電網を自営線として整備し、すぐ隣の中郷工業団地や高萩市の工業団地に電力を供給する事業に取り組んでしまおうという提案です。

日本における電力事業は、バリューチェーンの川上から順に、発電事業・送配電事業・小売事業という分類がされています。発電事業については、電気を発電する事業であり、メガソーラー事業者は風力発電事業者などが当てはまります。

小売事業については、いわゆる新電力やPPS(Power Producer and Supplier)と呼ばれている事業で、需要家との間で電力を直接売買する取り組みです。2016年の電力自由化以降、様々な民間企業が参入している領域であり、また、福岡県みやま市や静岡県浜松市などをはじめとした行政においても取り組まれている事例もあります。

送配電事業は、その名の通り、電力の送電と配電を担う事業です。その中でも特に、自営線などの設備を用いて特定の需要家に対して送配電事業を行う事業者のことを、一般送配電事業者に対して「特定送配電事業者」と呼ばれています。例えば東京電力などは一般送配電事業者であり、日本全国の送配電網を所有し、各地の電力の送配電事業を担っています。対する特定送配電事業者の例としては、六本木ヒルズ周辺の再開発地域における電力配電事業などが挙げられます。その事業を担っている六本木ヒルズエネルギーサービス株式会社では、発電手段としてのガスエンジンと、特定の需要家へ配電するための自営線(配電網)を所有し、需要先との電力の売買を行っています。また、燃料であるガスを貯蔵しておくことで、緊急時などにおいても電気を確保することができる仕組みとなっています。

つまり、六本木ヒルズでは、発電・送配電・小売までを一体的に取り組んでおり、東京電力の送電網との接続はありますが、電力供給網として自立した仕組みを持っています※。

このような一体的な電力事業の仕組みを、焼却場や工業団地を核として取り組んでいくということです。事業スキームは至って単純で、供給元である焼却場から需要先である工業団地等まで、電線や電柱での自営線、配電用の設備等を整備し、電力を供給していくものです。この構想ですと、供給元と需要先が近場ですので、自営線の距離も短く、設備投資費用も抑えられると考えます。そしてさらに、工業団地を利用している各業者との小売事業も担うことができます。電気代として域外に流出しているお金を阻止し、地域内経済の循環に貢献できる構想であると考えます。一方の企業にとっても、世論の後押しもあり、事業活動における再エネ電源への転換は、インセンティブとして十分な検討要素になるはずです。

具体的な事業の内容を検討してみたいと思います。

まず、需要家への安定した電力供給のためには、東京電力の送電網と接続するなどの手段で、需要量を確実に確保する必要があります。このような手段は「バランシンググループ」とも呼ばれており、東京電力だけでなく、他の小売事業者とグループを組む場合もあります。

この他にも、発電機能そのものの確保が重要です。ここで、先述した発電規模の増強の具体的な構想も考えてみます。既存の焼却場の計画では、1日あたりの焼却受入可能量が80tであり、40tづつの炉が二つあります。また、全炉点検時などのバックアップとして、予備ボイラーが整備される予定となっています。以下に示すように、これらを熱源・蒸気生成元とすると、既存の880kWから3,000kWまでは十分に増強が可能であると考えます。

まず、80t/日の焼却によって毎時の発熱量は27,670MJになります。この発熱量のうち、既存の計画では11.5%を発電に用いることになっており、その発電規模が880kWです。つまり、全発熱量を発電に用いるとすると、最大で7,652kWもの発電能力を持ちます。ただし実際には、熱の施設内自家消費分や変換効率等もありますので、ここではその70%の発電規模として5,356kW(2炉分)と想定します。また、炉の点検が実施される場合があるらしいので、1炉あたりの2,678kWを基本と考えるのが妥当です。この2,678kW相当の発電能力と、予備ボイラー分の発電能力を合算して、常時3,000kWの発電能力を持つことは十分に可能ではないでしょうか。

以上の発電能力の規模感については、計算方法の妥当性に注意が必要ですが、焼却場の設備稼働率の74%を援用すると、年間発電量は約2000万kWhとなり、一般家庭の年間需要で見ると、5,500世帯分以上の発電能力であり、小売事業による売り上げは4億円ほどになります。

ここで、予備ボイラーについても検討を深めてみます。予備ボイラーの燃料は、おそらくは化石燃料であると考えられます。つまり、ゼロカーボンシティ宣言に反するような計画となっていると指摘できます。この予備ボイラーも、木質バイオマス利用とするべきではないでしょうか。もちろんそのためには、前述したような、地域内での木質バイオマスの市場を構築しておく必要もあります。しかし、二酸化炭素の排出量を考慮すれば、予備ボイラーまでも木質バイオマスに置き換えることが妥当ではないでしょうか。

さらに考えられるのは、予備ボイラーを、予備ではない木質バイオマス発電として、主力の熱源に据え置いてしまうことも検討できます。電力の需要先である工業団地の電力需要量がどの程度なのかは想定することすらも難しいですが、3,000kW以上の需要に応える場合には、木質バイオマス発電での電力供給も必要になってきます。

木質バイオマス発電をメインにすることで、さらなる発展を構想することができます。木質バイオマス発電の基本的な仕組みは、薪やペレットを燃焼させて水を沸騰させ、その蒸気の圧力でタービンを回して発電するものです。タービンを通った蒸気は、復水器と呼ばれる設備で、気体である蒸気から液体の水に戻されます。その際、熱は廃熱されるのことが多いですが、お湯としては十分に活用できる温度である場合があります。つまり、100°Cの蒸気でタービンを回した後でも、80〜60°Cの熱を取り出すことは可能であるということです。

熱の品質は温度であると言われていますが、温度が下がっていくにつれて、それに合わせた利用形態で何度も利用することができるのです。これを熱の「カスケード利用」と呼びます。60°Cのお湯であれば、通りゃんせのお湯の加温として活用することができるのではないでしょうか。この他にも、暖房に用いることもできますし、20°C程度である上水を直接沸かすよりも、60°Cの熱を通した上水を沸かす方が省エネです。

このような電気と熱の両方を活用する仕組みは「コジェネレーション」と呼ばれており、木質バイオマス発電における高効率な仕組みとして注目されています。発電から熱利用まで、そのエネルギーをフローで捉え、できるだけ無駄なく活用することが、ゼロカーボンの取り組みでもあると言えるのではないでしょうか。

出典:コハラ株式会社

熱供給が通りゃんせに行えるのであれば、工業団地等の熱需要にも応えることができるようになるかもしれません。焼却場・木質バイオマス発電所を供給元とし、通りゃんせ・工業団地を需要先とした「地域熱供給事業」です。

地域熱供給は、ヨーロッパの特に北欧などの寒い地域で盛んに取り組まれているものであり、個々の需要家で個別にボイラーなどの熱源を持つのではなく、特定の地域内での熱供給を一括で行い効率的に行うことのできる仕組みです。日本でも札幌や苫小牧などで取り組まれている事例があります。これらは寒い地域ですので、一般家庭やオフィス、店舗等で大きな熱需要があることによって実現させることができると言えます。

しかしその仕組みを単純に示せば、まとまった需要先と、その需要を満たすことのできる供給元があれば、事業として成り立つと言えます。前述の六本木エネルギーサービス株式会社は、実は電力の送配電と合わせて熱供給事業も行っている事例でした。つまり、焼却場や木質バイオマス発電所の排熱という供給元と、需要家である工業団地での熱需要を調査することができ、熱輸送用の設備の費用等を含めて検討することできれば、地域熱供給の事業計画を立案することができます。熱輸送設備は、断熱された配管を埋設することが一般的ですので費用はかかります。ですが、今までのように地域外の化石燃料に頼ったままでは、気候危機の深刻化し続け、地域内のお金の流出はしたままです。この状況は、どこかで変えなきゃいけないのではないでしょうか。

地域熱供給は、熱というエネルギーを最初から最後までフローで捉えることで、今までは化石燃料などの外部に依存していた構造を、地域内経済をより循環させていく構造にすることができる仕組みと言えます。

焼却場や工業団地を地図で確認すると、すぐ近くには、今は廃校となってしまった中郷第二小学校があります。ここまでの電力事業・地域熱供給事業を踏まえながら、中郷第二小学校の活用方法も考えてみたいと思います。

北茨城市内でも、廃校利用の取り組みがあり、元の富士ケ丘小学校はギャラリーとしての「期待場」、関南小学校は生涯学習センターの「とれふる」として、それぞれ活用されています。このような取り組みを、中郷第二小学校でも取り入れようということです。

肝心の中身ついては、大きく二つのテーマを提案させていただきます。一つは保養施設です。ここまでの通り、焼却場でのエネルギー生産を核として、豊富な熱源や電力を環境に優しい方法で生み出すことができています。同時に、保養施設の重要なポイントの一つは温熱環境であり、つまりは快適な住環境と言われています。一般的に冷えは万病の元と言われており、今までの老人ホームなどでも、寒さ対策として膝にブランケットをかけて過ごしているというのを多く目にします。足元が冷えるというのは、健康を害する大きな要因となり得ます。そうした現状を踏まえて、寒さ対策を一つの売りにした保養施設を作るというテーマです。保養施設の具体的な内容としては、老人ホームや介護施設、託児所など、いろいろな形態が考えられ、老後の快適な生活を支える施設や、子ども達が健全に成長できるような施設、といった快適な温熱環境とそれによる健康増進の施設は、市内においても需要があるのではないでしょうか。

焼却場や木質バイオマス発電からのコジェネレーションの熱を有効活用し、高齢化社会を支える施設、また、子どもを豊かに育む施設として中郷第二小学校を活用することを提案いたします。

二つ目のテーマは自給自足の施設です。環境負荷の少ない豊富なエネルギー源は、ここまでの通りです。また、もう一度地図を見てみると、中郷第二小学校の北側は田んぼが広がっています。一方で、本提案書の中でも紹介させていただいた「永続地帯」は、エネルギーと食べ物の生産量と消費量のバランスがポイントでした。つまり、中郷第二小学校を拠点・中心とした、エネルギーや食べ物を自給自足できるような地域コミュニティづくりを目指すことも可能ではないでしょうか。

ここで、「トリジェネレーション」という仕組みも提案いたします。コジェネレーションは、先述した通り木質バイオマス発電の過程における熱電併給の仕組みですが、さらなる活用方法としてトリジェネレーションを位置付けることができます。燃料を燃やした際に発生する二酸化炭素をも活用するものであり、例えば、農業用ハウスへ二酸化炭素を供給することで、作物の光合成を促進させることができるというものです。ここでも、発電から熱、二酸化炭素の利用まで、そのエネルギーをフローで捉え、できるだけ無駄なく活用することができる仕組みと言えます。中郷第二小学校の前に広がっている田んぼや畑といった土地と、焼却場や木質バイオマス発電の施設と、トリジェネレーションという熱・電気・二酸化炭素を活用する仕組みを基にして、食べ物とエネルギーを自給自足できる地域コミュニティを構成できるのではないかと考えます。

二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする施策のまとめ

本提案書では、現状のゼロカーボンに関する取り組み内容の不十分さと、地域経済が外部に依存したままになっているという認識のもと、2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることと地域内経済を循環を目指して、省エネと創エネの分野において何点かの提案をさせていただきました。

まず優先すべきは、省エネです。特にLEDは、現在の性能を鑑みれば費用対効果はダントツです。行政施設での機器交換はもちろん、既存の防犯灯の交換費用への補助金は、拡充しながらも引き続き実施していき、補助金の範囲を民生・産業分野にまで広げることが重要だと考えます。行政・民生・産業の全ての分野においてLED化率の100%を今すぐにでも目指すべきです。

エアコンの高効率機器への交換は、まずは現状の把握と交換計画の策定が必要だと考えます。現在稼働している機器でも、消費電力が大きかったり、冷房/暖房能力の低下が見られると思います。また、個別空調の場合は、冷媒に関して製造期限が過ぎている場合もあります。そのため古い機器については、冷媒の補充などができず、機器そのものの交換が必要になる場合があると思われます。同様に、冷媒や機器特性によって、天井裏などに敷設されている冷媒菅の仕様が異なる場合があります。エアコンの交換工事は、一般的に既存冷媒管を流用しますが、天井裏や壁を貫通して敷設されている冷媒管を取り換える必要がある場合は、大掛かりな工事になる可能性もあります。これらを把握した上で、予算との兼ね合いの中で交換計画を策定することが第一かと考えます。

OA機器や電熱機器、エレベーター使用などの対策は、本文にも示したとおり、数字で見てみると「やらないよりはマシ」という印象です。取り組みとしては比較的単純ではありますが、あまり効果が期待できな施策を下手にルール化することは、個人のモチベーションの低下にも繋がりますので、一方的な施策には注意です。

省エネの中でも特に重要なのが、建築分野です。夏が暑く湿気の多い日本では、これまで通気性を重視したような建築が多く、断熱性や気密性は重要視されてきませんでした。そうした現状を変えるための施策が必要です。例えば、本文でも示したような補助金による誘導施策の他にも、市独自の建築基準の設定による市内の建物性能の向上というルール化の施策もあるかもしれません。そして、地域経済を担うための協議会のような市内業者の繋がりも大きな役割を担うと考えます。建物性能の向上には、設計段階における断熱や気密のシミュレーション、建材の選定、施工段階における丁寧な工事など、建築全体の一体的な取り組みが重要です。そのため、市内の設計事務所や工務店、建材屋さんなどによる、省エネ建築のための協議会を作ることで、市内の取り組みを推進させることが可能だと考えます。さらに、不動産屋さんなども一緒になることで、市内の空き家対策や資産価値向上といった役割も担えるかもしれません。

交通分野のゼロカーボン化は、より長期的な施策が必要になると思います。約4万台のガソリン車を電気自動車に置き換えることは、市民の協力が第一になります。市民の経済状況に踏まえながらの長期的な施策と、その過渡期を支える取り組みが必要であると思います。

創エネについては再エネ開発が主な取り組みであり、ゼロカーボンの観点に立てば、市内の消費エネルギーに合わせた発電能力を確保することが重要です。そして最も重要なことは、繰り返しになりますが、再エネ資源は地域資源であるということを前提にした再エネ開発です。そうした中で、地域資源を活かしたまちづくりの手法としてよく挙げられるものが、「地元学」や「地域のあるもの探し」です。地域住民が現地を歩いたり地図などを眺めながら、「ここにはこれがある」「あそこにならあれがある」といった再認識を促す手法です。さらに、環境省が公開している資料や学識経験者による地域の分析、客観的な魅力の再発見などとも組み合わせながら、地域の価値を再考してまちづくりに繋げていくという手順を踏み、地域の中で埋もれていた資源が再エネ資源として再認識されることがよくあります。陳腐な表現をすれば、「新しい価値の創造」です。

また、再エネ開発のその取り組み易さから、太陽光→小水力→バイオマス→風力の順で取り組むことが、地域が主体となる再エネ開発にとってはちょうどいいと言われています。これには、費用などの規模の大きさの問題だけでなく、土木工事や電気工事などの必要な技術の地域内での発展、合意形成のための利害関係者の範囲の大きさなどにおいても、概ね上記の順番が妥当であると言われています。そして、様々な主体を巻き込み、再エネ開発という収益事業を通して地域にお金が回る仕組みを作りながら、再エネを地場産業の一つと位置付けることが、ゼロカーボンと地域内経済の循環の両方を達成させることために、ベストな取り組みであると考えます。

森林の二酸化炭素吸収量の確保のためには、森林の適切な管理が重要であると言われています。そのためには、森林の管理を担う林業が採算性のある産業になることが必要であり、地域材を建材や薪・チップなどとして活用する仕組みづくりが不可欠です。そのため、建築分野や木質バイオマス利用などの施策との一体的な取り組みが必要になるかと思います。

以上のように、地域内で生産・流通・消費されている資材やエネルギー、そしてお金の流れを把握・分析していくことで、ゼロカーボンおよび地域内経済の循環に貢献できるのではないでしょうか。

ゼロカーボンを超えたまちづくりの展望

経済思想の一つに、「FECの自給圏」というものがあります。

これは、F:Food(食糧)、E:Energy(再エネ)、C:Care(福祉・医療)を地域内で自給していくことこそが地域の自立に重要であるという考え方であり、経済評論家の内橋克人氏が提唱しているものです。弱肉強食の市場原理至上主義(新自由主義)が、地域社会の衰退や貧困、社会の分断をもたらしてきたということを背景にした提言であり、FとEとCをできるだけ地域内で自給することで、コミュニティの生存条件を強くし、雇用を生み出していくことで、地域が自立することにつながるというものです。

グローバルという地球全域にまで拡大した資本主義経済は、人間が生きていく上で不可欠なものをお金で買えるものに置き換えて、それによる利益を蓄積させて成長してきました。利益の蓄積が第一目的である資本主義は、利益とならないものを二の次とし、様々な弊害を地球上に生み出し、将来に押しつけています。気候危機がその一つであることは言うまでもありません。

地球上に様々な弊害を生み出している分野のうち、食糧やエネルギーは、その最たるものです。熱帯雨林や森林を切り開き、農薬や化学肥料に依存した工業的な農業生産によって安い食べ物が作り続けられています。家畜の生育も機械化され、生き物が工場のパーツの一つとなったような方法で食べ物が作り続けられています。そうした生産現場は、広大で安価な土地や労働力の安い地域に多くあり、そして、二酸化炭素を排出しながら、日本まで運ばれてきています。食べ物は、北茨城市内でも米・野菜・肉・魚と、豊富な食べ物を生産しているにもかかわらず、そうした安く作られている外部への依存を続けています。そして日本での食料自給率は40%未満であり、食料安全保障という観点からは危機的状況と言わざるを得ません。生活の根幹となる食べ物が、自分たちの手でコントロールできる状態になっていません。

原子力発電の推進は、放射性廃棄物や使用済み核燃料の処理方法を未来に先送りにすることを前提に進められてきましたが、いまだにそれは解決していません。設備効率の面から見れば大消費地である東京に立地することが最適解であるはずなのに、事故リスクや被曝労働を伴うために地方に押しつけてきました。福島第一原子力発電所の事故も、いまだ緊急事態宣言が発令されたままの状態ですし、汚染水・処理水・トリチウム水の処理方法についても、海洋への放出を巡って議論が続いたままです。石炭火力発電所は、発電効率がいくら高まったとしても二酸化炭素を増やし続ける技術ですし、天然ガスの特徴は、他の化石燃料に比べて二酸化炭素の排出量が少ないということでしかなく、二酸化炭素を増やす技術です。そして、再エネをただ量的に拡大していっても地域の自立にはなりませんし、新たな公害を生み出す可能性すらあります。

グローバル資本主義経済の流れの中で形成されていった「大規模集中型」の社会システムは、食糧もエネルギーにおいても、安定的でもなければ自立的でもなく、持続的な仕組みでもありません。そして、石油・石炭時代の惰性の中にいる私たちの目の前には、気候危機という現実が迫っています。

さらに、コロナ禍の中で、人々の生活の根本を支えていたエッセンシャルワークやケアの分野が不可欠であるということが、誰の目にも明らかになりました。身近な買い物の場であるコンビニやスーパーなどの接客業、流通や宅配を支える配送業、病院や介護施設などの命を預かる仕事などは、今の日本社会を下支えしているインフラです。いくら証券取引や資産運用などの資産経済で数字上の経済が回っているように見えても、生活を直接支えるのは実態経済です。広告業やコンサルタント業、ICTがいくら高給取りと言っても、食べ物がなければ生きていけませんし、エネルギーがなければ仕事もできません。

同様に、人間社会の発展には教育も不可欠です。コロナ禍によって、今までも課題とされていた「オンライン授業」や「少人数学級」などの取り組みが推進されようとしています。また、今までの詰め込み型教育の見直しとして、2022年度からの「総合的な探究の時間」の導入も決まっています。更なる指摘として、都心部と地方とでは明らかな教育格差があり、その格差は世代をまたいで再生産されるとさえ言われています※。これまでのような、敷かれたレールに乗っていれば安心という時代でも、お金さえあればどうにかなるという時代でも無くなってきています。

数年前に「地方消滅」という、日本創生会議の増田氏が提唱したものが、大きな議論を巻き起こしました。「センシティブすぎる表現だ」という批判も多くありましたが、人口が東京などの大都市圏に集中し続けていることは厳然たる事実であり、経済や教育における格差が拡大し続けているのも事実です。その先にあるのが東京の一人勝ちであり、地域の消滅です。北茨城市も例外ではないのではないでしょうか。

今の経済は、「外部不経済」と呼ばれるような、公害や環境破壊、低賃金労働などを外部に押し付けることを土台として成り立っています。その弊害は、気候危機や地域消滅を突きつけています。

しかし、そうした中でも、コロナ禍において「北茨城市だったから何不自由なく生活できた」と感じる人は多いのではないでしょうか。食べ物も資源も、生活の糧となるものは市内には揃っているはずです。あとは、それらを活用して自立していく仕組みを作っていくことが必要です。

本提案書の内容は、そのほとんどが市の権限で取り組める内容だと考えています。もちろん、ゼロカーボン達成のための予算や計画年数の規模は大きくなると思います。しかし、広域な行政管理区域を担う「県」や、国家を担う「国」からのトップダウンな受け身の取り組みではなく、地域の実情に近い「市」という行政規模だからこそ、建築・交通分野を含むエネルギー施策や、豊かな農山漁村資源を活かした文化の醸成、そして人々の健康で文化的な生活に立脚した「持続可能なまちづくり」を構築できるのではないでしょうか。もし北茨城市に個性があるのだとしたら、それは、風光明媚な自然環境に立脚した「天心が想い 大観が描き 雨情が詠んだ 北茨城」だと思いますし、持続不可能な日本経済の中で拠り所となる「桃源郷」なのだと思います。

「北茨城市ではイノベーションが起きた」と言われるような取り組みは、私たちの小さな取り組みの積み重ねなのではないでしょうか。

Illustration by Freepik Stories:https://stories.freepik.com/