(まとめ)架空鉄道の作り方

最近、鉄道ヲタクらしいことをしていなかったので、少し鉄分補給をすべく、こんなまとめを書いてみました。

鉄ヲタ向けなので、鉄道関連の専門用語は説明していませんので、ご注意を。

まず、架空の古代日本を妄想します。

と言っても、して欲しいのは旧令制国時代の国名を考えて欲しいだけです。

例:海治国…海に面したヤマト全体を外的から『見張る』役目を負ったクニ。という意味を込めました。

もう1つ、当時の日本は中華帝国の影響下にあったので、○州のような中華風の略称を付けました。

これも考えてください。

例:海州

本当はこの時点でおおよその地形図を画き、国府(今で云う役場)、国分寺、国分尼寺、護国寺、一ノ宮神社の位置も決めると、よりそれっぽくなります。

護国寺は北東、つまり鬼門の方角に建立してください。

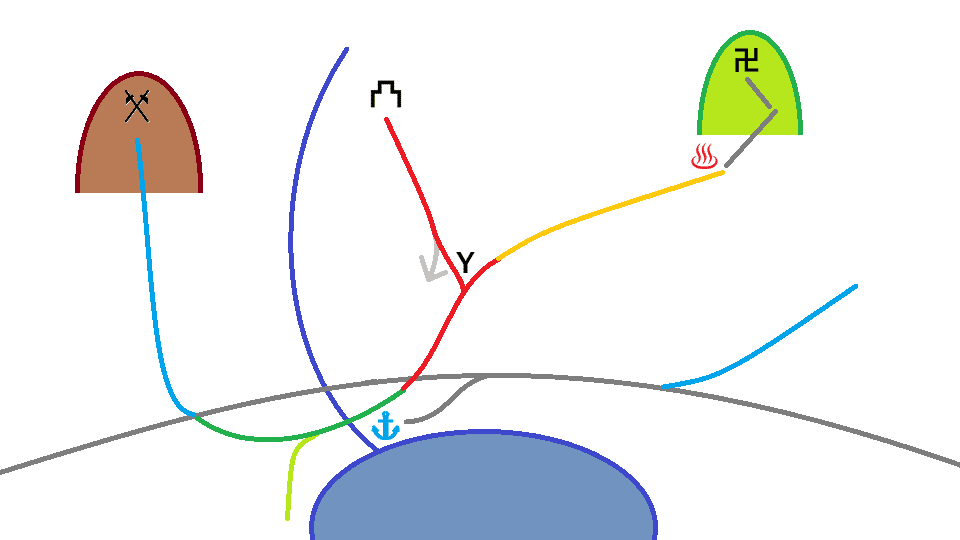

今回は地形図モドキを画きました。

そこに江戸期の街道筋や各施設を加えてください。

私はここで護国寺を建立してみました。

もちろん、山上です。

他に山裾の温泉街、炭坑、城下町、港町、追分(Y)を追加しました。

城下町が川上にあるのは、この地形だと港町近くの土地が三角洲になる筈だからです。

要は洪水対策です。

隣に流れる川は水運に使われたことにします。

そこに、先に敷設されていそうな鉄道・軌道を書き込んでください。

灰色が国営鉄道、水色が民鉄、緑が市電、黄緑が市電に直通する民営の軌道です。

国鉄・民鉄が狭軌、市電・民営軌道が標準軌です。

赤が自社路線です。

市電直通を狙い、標準軌で、とりあえず人の居る追分まで敷設しました。

許可は鉄道省ではなく、内務省に貰いました。

なので社名は『海州電鉄』とでも付けましょうか。

ちなみに、『電鉄』は『電気鉄道』の略ではありません。

戦前に阪急の社員が頭を捻って作った全く新しい新語です。

鉄道史は複雑怪奇なのですよ。

鉄道会社の子会社を設立して、標準軌の路線を敷設させ本社路線に直通させました。

国が地方鉄道に補助金を出していたからです。

関東の鉄道会社が実際に行った裏技です。

京急は成功しました。黄金町駅以南は湘南電気鉄道という子会社に敷設させた路線です。

京王は失敗しました。

隣に甲武鉄道が既に通っていたからです。

温泉街から山寺と化した護国寺までケーブルカーとロープウェーで結ぶことにしました。

もちろん、新設した子会社に任せます。

城下町から追分経由で港町を目指すライバル会社の登場です。

そんな時はTOB(株式公開買付)で堂々と吸収合併してしまいましょう。

ピストル堤を見習って。

無理矢理、自社路線に繋げたので、末端に少し廃線ができてしまいました。

遊園地を作って、そこまでの路線も新規に開業してみました。

時が経ち、戦局の悪化で遊園地線・ケーブルカー・ロープウェー・民営軌道が不要不急線として廃線を強制させられました。

遊園地は軍に接収され、弾薬庫となりました。

陸上交通事業調整法に則り、海州電鉄が中心となる新会社『海州鉄道』が誕生。市電を除いた

周辺他社が合流しました。

港町地区が絨毯爆撃に遭いました。

戦後、遊園地・遊園地線・ケーブルカー・ロープウェーが復活しました。

民営軌道は路線を市に譲渡して、バス会社として再起を図ることになりました。

そして、海州鉄道は離れていた右のローカル線との直通を計画します。

農村地帯にニュータウン計画が持ち上がったためです。

しかし、ニュータウンは川沿いにできることとなり、あっさり計画を変更。

遊園地線を延伸してニュータウンに繋げました。

モータリゼーションを受け

国鉄の貨物専用線が廃線され、市電も海州鉄道直通区間を海鉄に譲渡して、残りを廃線となりました。

譲渡区間も暫くして地下化され、港町駅は地上ホームと地下ホームに別れました。

炭坑線の廃線も検討されましたが、国鉄が引き受けてくれました。

右の農村地帯に空港ができることになりました。

でも、この頃には海鉄にも国鉄にも、空港までの延伸する余裕はありませんでした。

なので、鉄建公団に敷設してもらい、第三セクター化しました。

海鉄と国鉄との短絡線も作ってもらい、港町都市部から空港までの三社直通シャトル便を運行します。

港町駅ー中間駅(遊園地線分岐駅)間の乗車率200%越えを受けての高架下のすったもんだをしているうちに、遊園地が老朽化。

三セク線沿線に移転することになります。

ちなみに、高架下は国の圧力もあって実行に移されました。

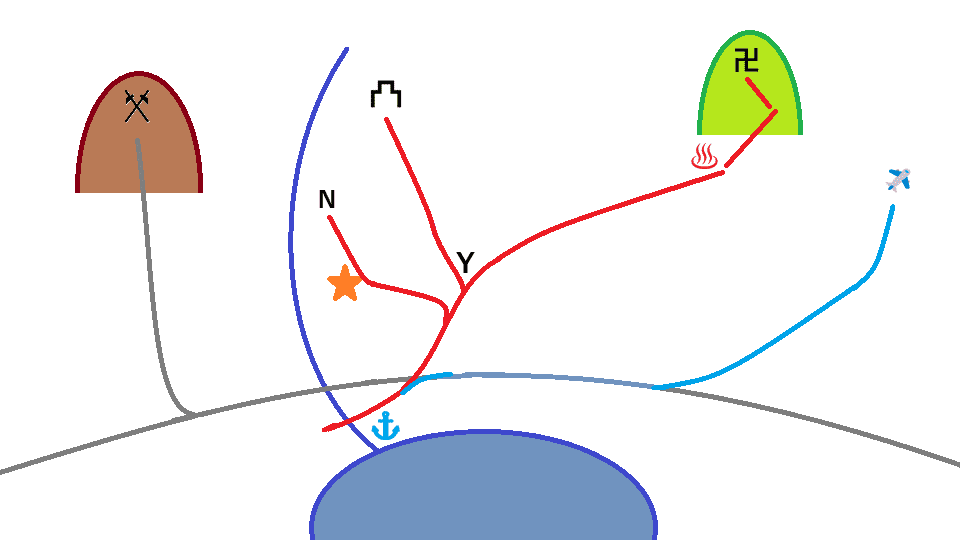

最終的にこうなりました。

この架空鉄道の架空路線図です。

いいなと思ったら応援しよう!