統計からみる、死からはじまるリデザインプロジェクトの必要性

前回は、私たちが死からはじまるリデザインプロジェクトを企画した理由についてお話しました。

今回はプロジェクトの必要性を、統計から見ていきたいと思います。

■多死社会について

日本は今や「多死社会」を迎えつつあります。

参照:https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no546/

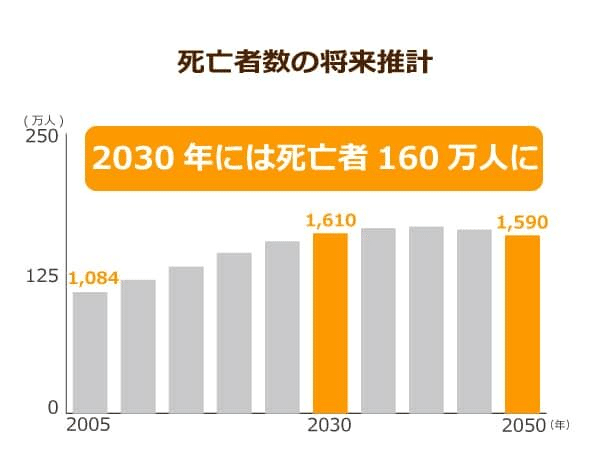

2030年に年間死亡数は160万人を超え、その後2050年ごろまで160万人台で推移していく見込みです。

死者が増えるというのは、悲しむ人たちがたくさんいるとも言えます。

■葬儀の縮小化

葬儀も縮小化されています。

2019年から新型コロナウイルスが流行し、葬儀の縮小化をより加速させているようです。

参照:https://www.yoriso.com/corp/news/201015-2/

前回の記事で紹介したキリシマ君のケースのように、親族以外が参列できないという変化がおきています。

葬儀に参列することが減るというのは、故人を偲ぶ機会が少なくなっているとも言えます。

故人を偲ぶ機会が減ること自体がいけないことではないのですが、

前回の記事で登場したキリシマくんの例の通り、Twtitterで亡くなったことを知るだけでどうしようもない気持ちになる…要は、キリシマ君の死を悲しむと同時に偲ぶ機会を持つこともできない。

そういった人たちは

「亡くなったことは理解できるけど (前に進むにも どう進んだらいいのかわからない、どうこの気持ちを処理していいのかわからない」という傾向にあります。

私たちは、このもやもやを心のわだかまりといっています。

こういった死別によって、心のわだかまりをもった人たちが、どんどん増えていく未来があるのではと思っています。

プロジェクトの必要性については、以上となります。

次回はどのように解消していくのか…についてお話します。

いいなと思ったら応援しよう!