創作地図作成備忘録

昨年、とあるツイートを見かけた。

これをこうして……。 pic.twitter.com/kCp3OTWLVq

— 草詩(ナギorゆらい) (@SousiNagi) October 20, 2019

見て思った。めっちゃ楽しそうじゃん。

というわけで、創作世界地図を作ってみたので、その手順を(試行錯誤も含め)備忘録的に記していく。

なお、合言葉は「適当、なんとなく、雰囲気で」である。

手順

使用アプリ:ibisPaint X

大陸の設定

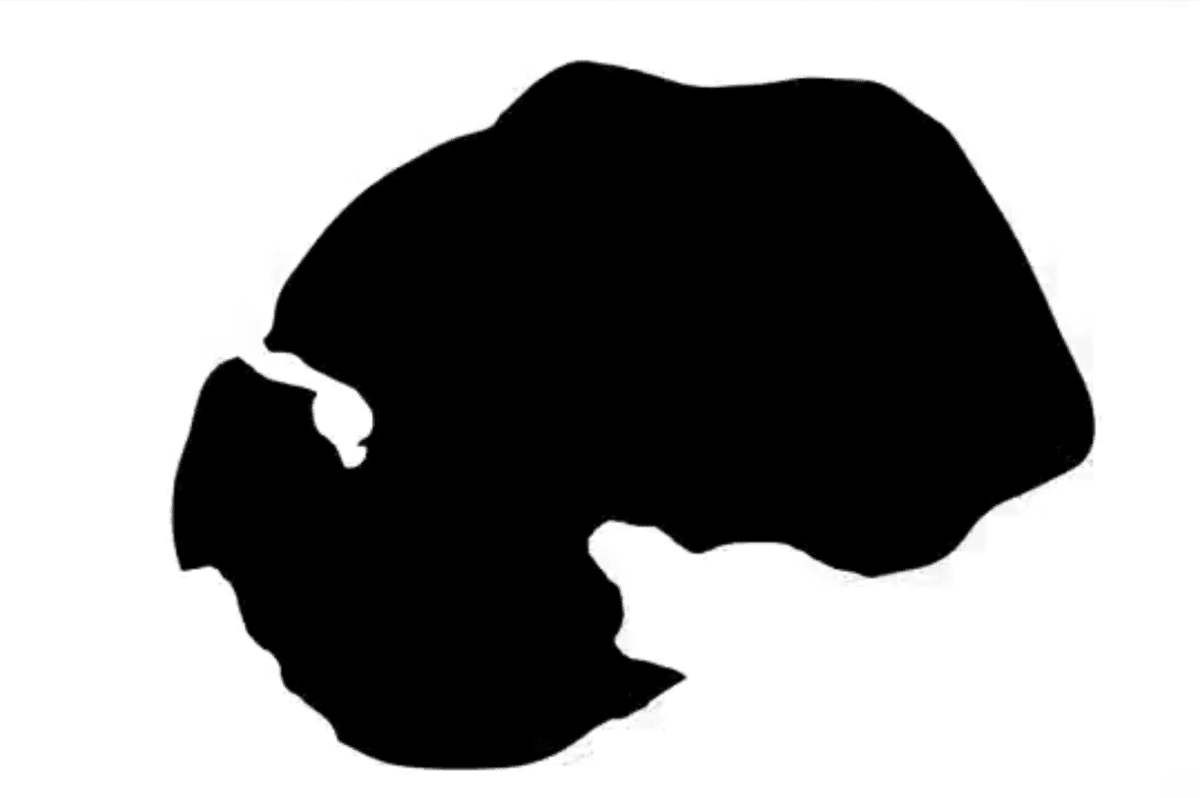

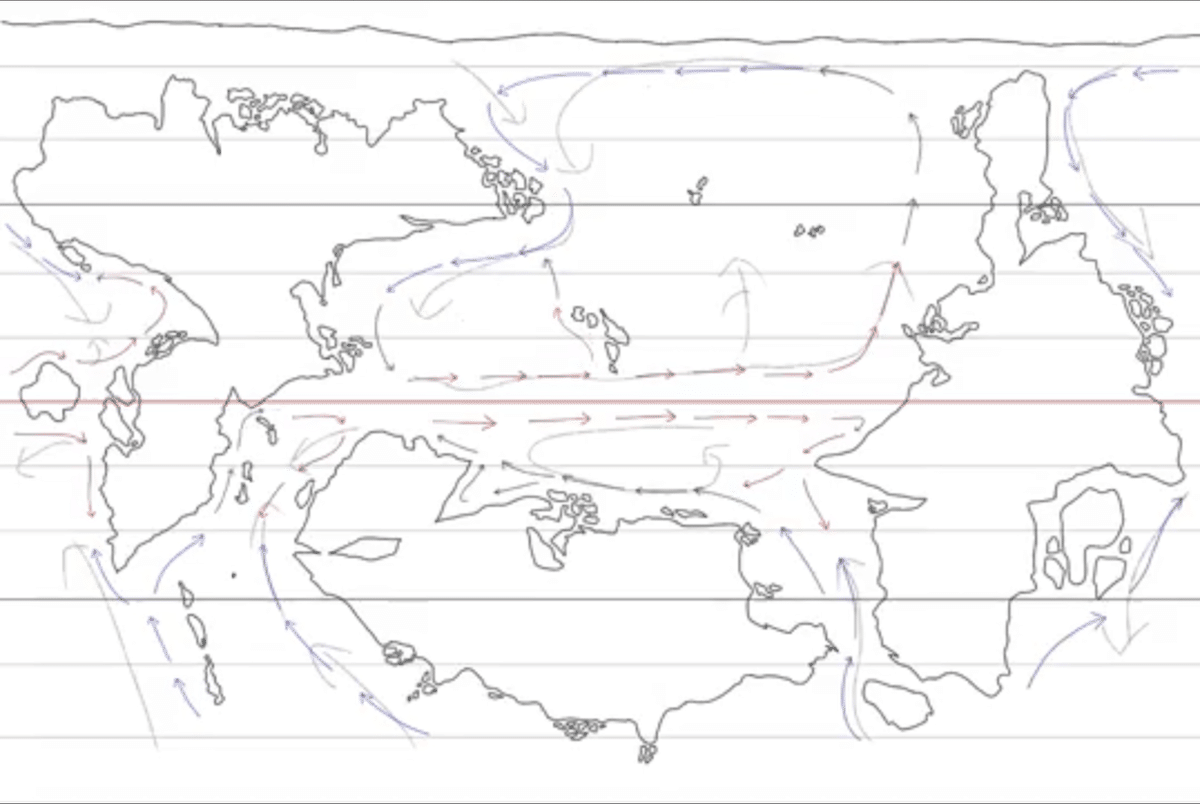

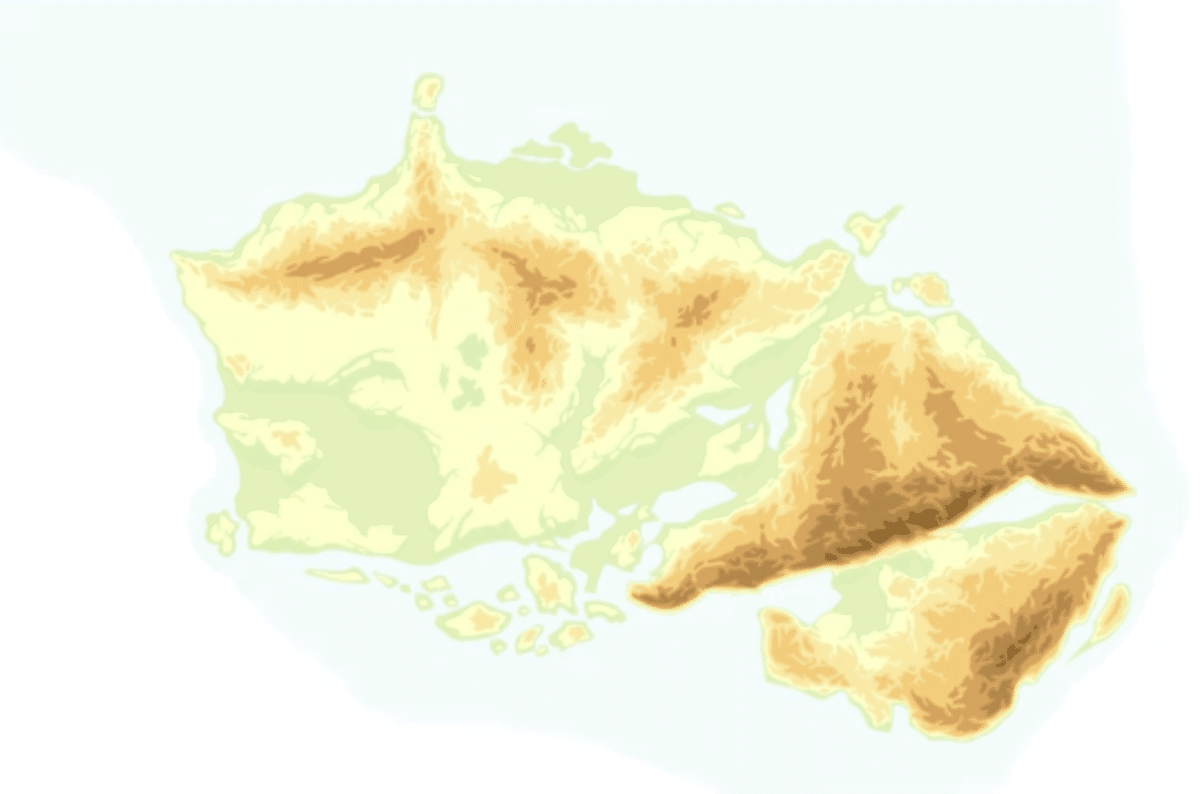

まず、土台を作る。超大陸を書き、それを分割していく。適当に動かして散らばらせて、いくつかの大陸を合体させる。

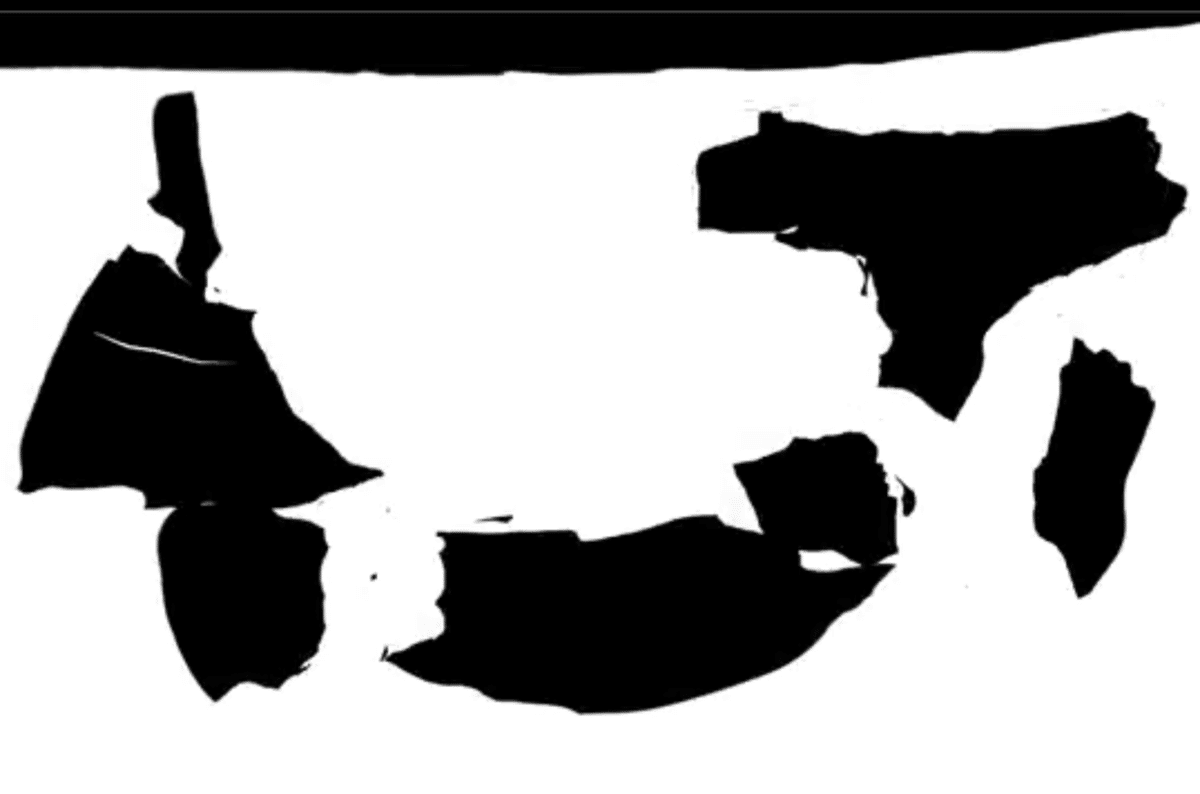

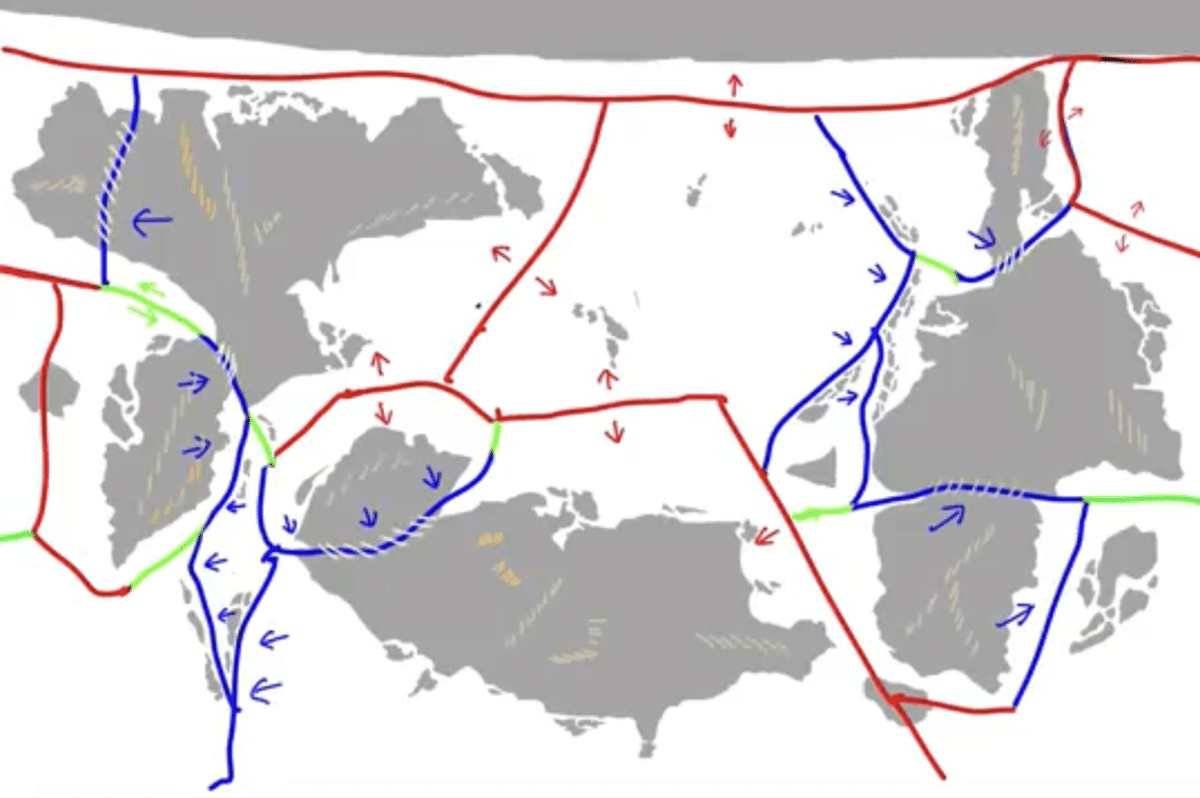

この時点で、元の超大陸からいくつかの大陸に分裂・合体している。超大陸→大陸の動きに合わせて、プレート境界を書き込んでいく。書き込めたら、それを3種類に分けていく。

次に、プレートの動きからできるだろう島を書き込んでいく。具体的にいえば、海洋プレートと大陸プレートが衝突する部分にできる弧状列島や、海嶺が海面上に露出してできる島など。

あとは、単調になっている海岸線を削っていった。

周辺環境の設定

大陸ができたのでその周りの環境を設定していく。

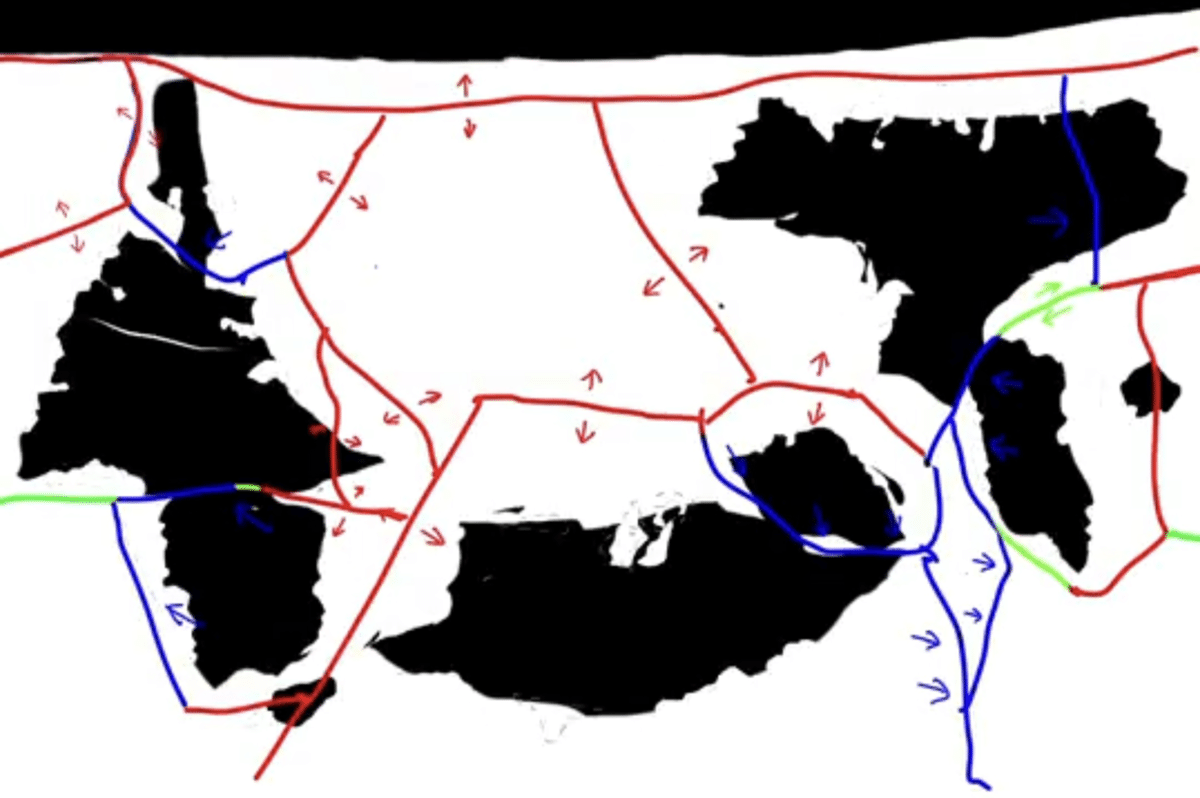

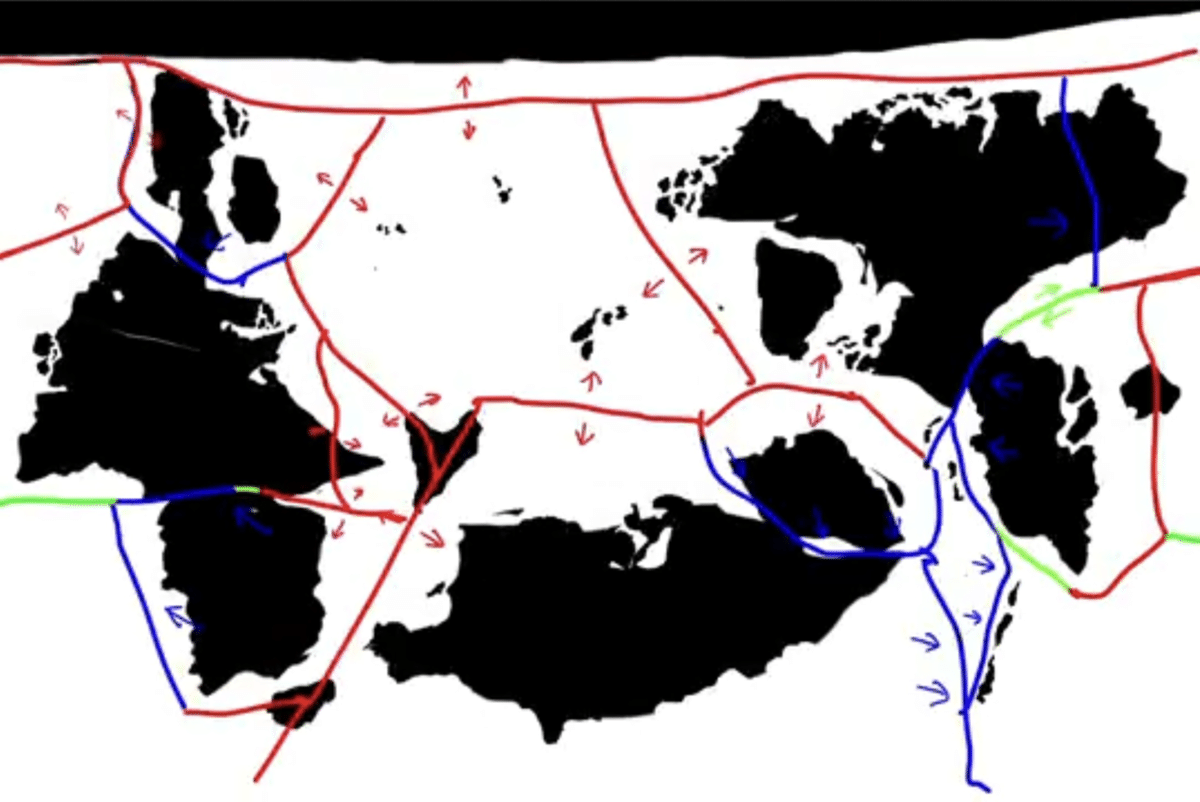

まずは海流。コリオリ力とやらが働いて、北半球では右回り、南半球では左回りになるらしい。それで、赤道付近で温められた暖流が高緯度海域に上っていき、極付近で冷やされた寒流が低緯度へとおりてくる。

暖流と寒流がぶつかる場所はいい漁場になるらしいので、いくつか海流をぶつけるポイントを作っておく。

次に風……なのだが、貿易風やら偏西風やら季節風やらがよくわからなかったので、今回は断念した。無念。

大陸内の書き込み

大陸周辺環境をなんとなく書き込んだので、大陸内部を書き込んでいく。

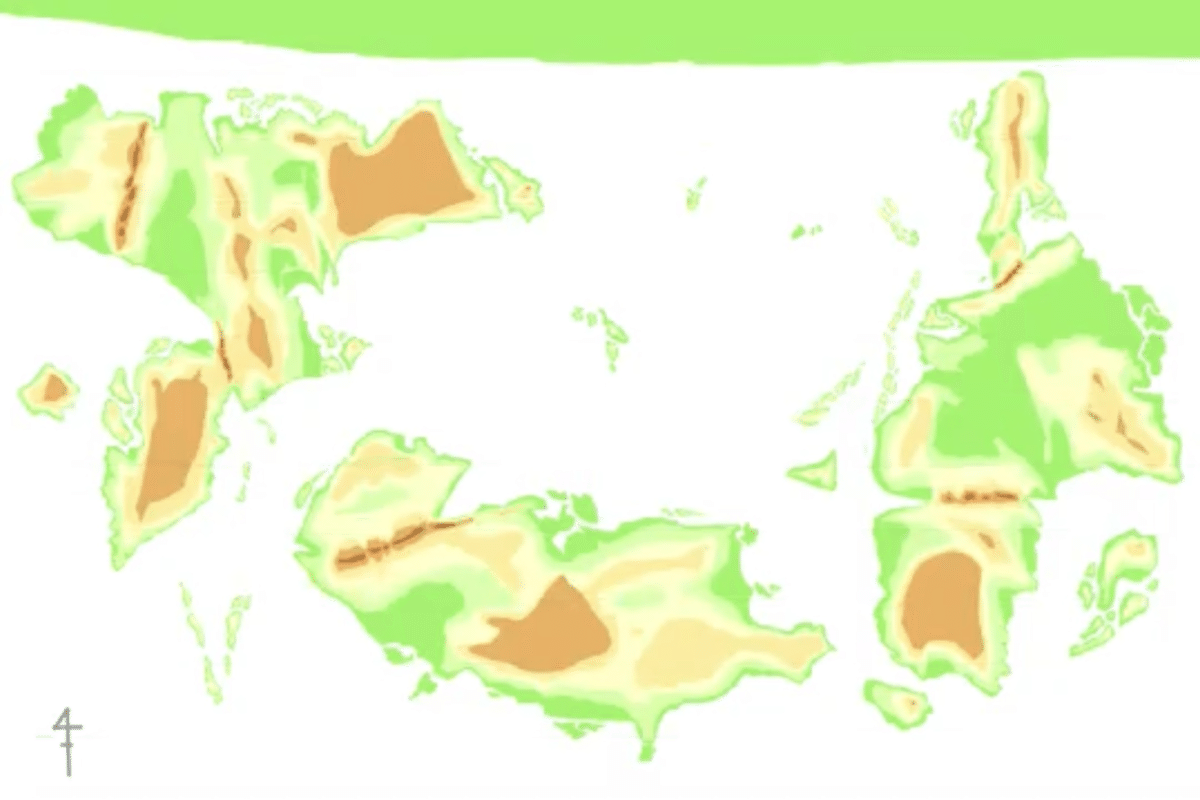

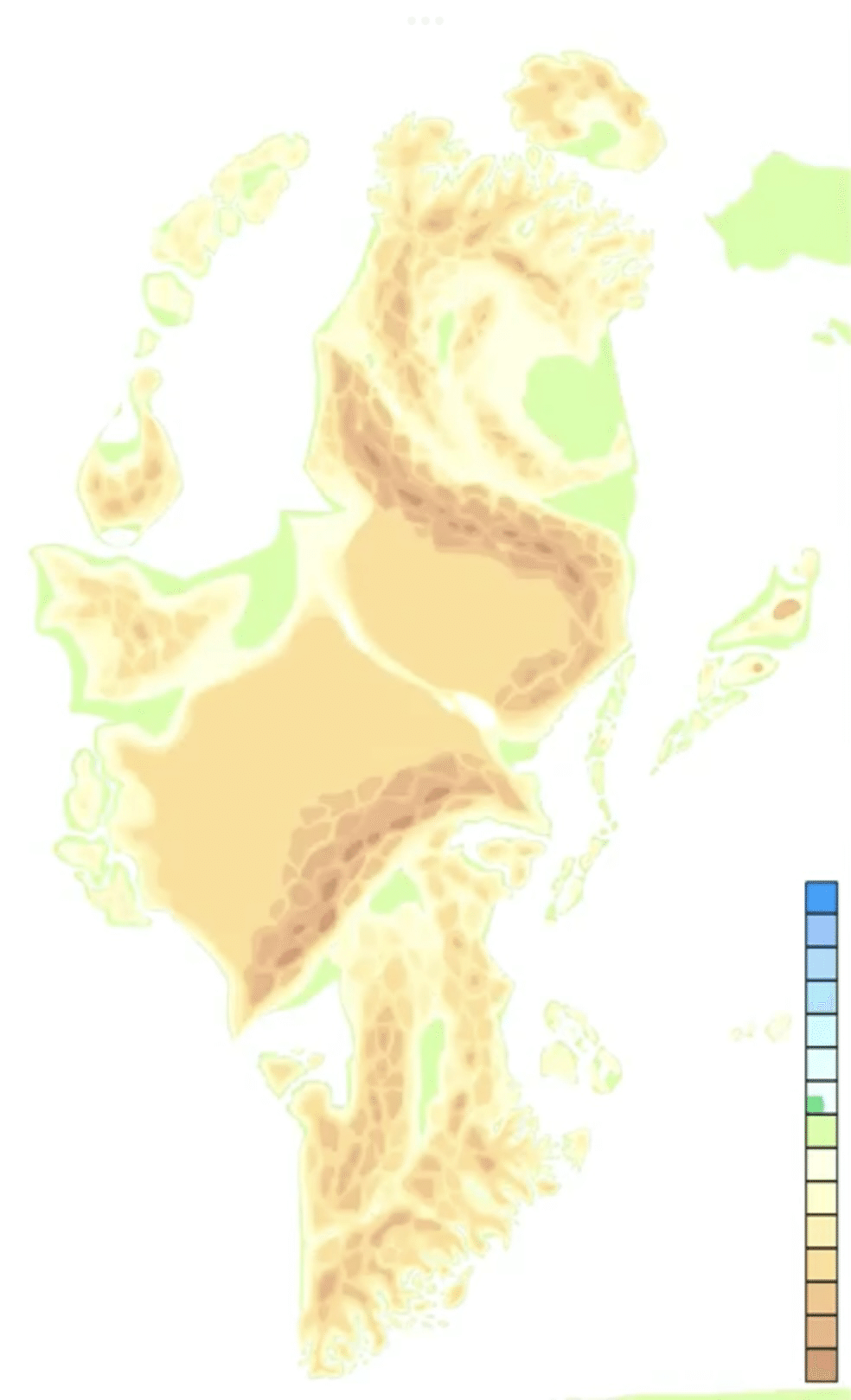

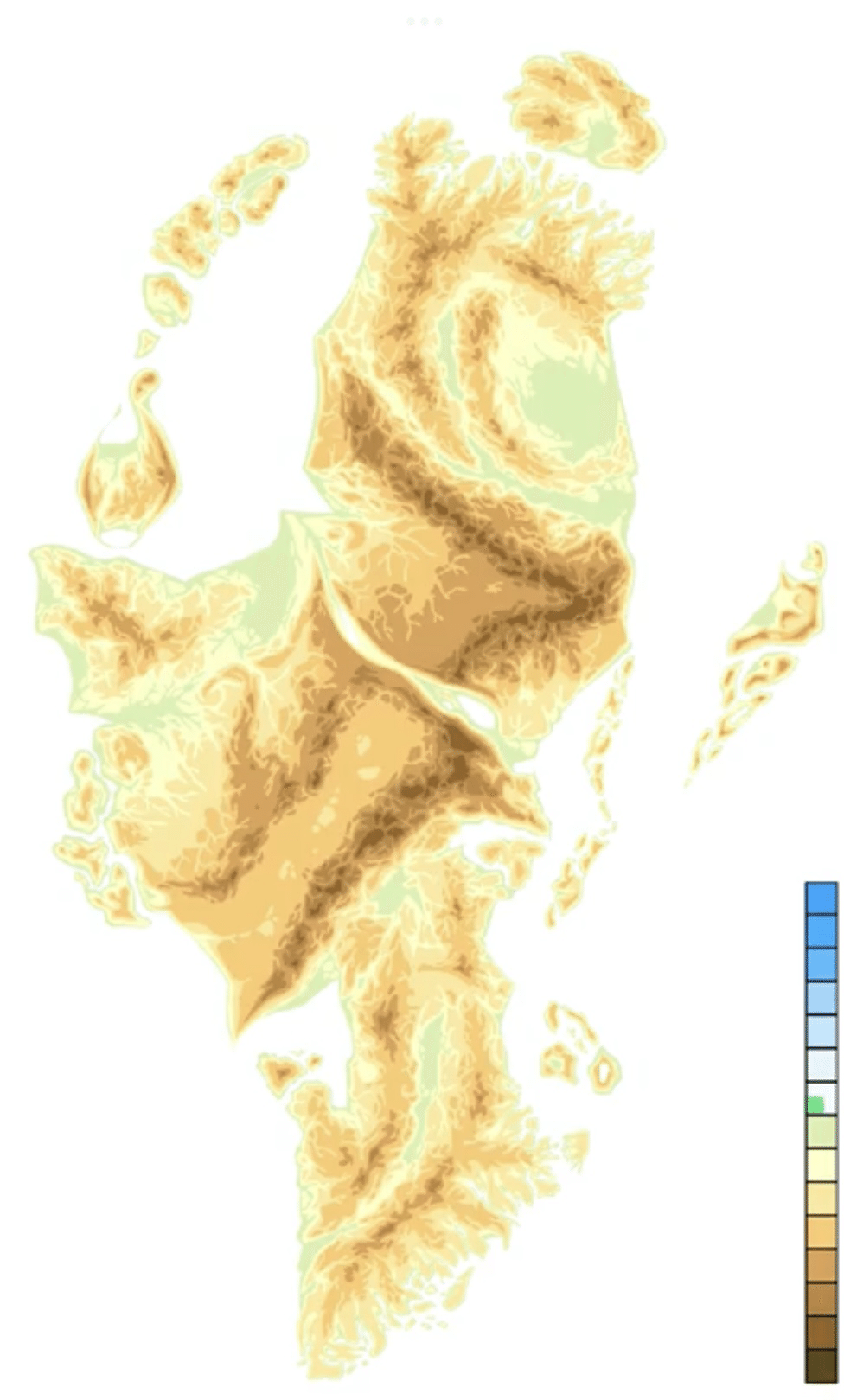

プレート境界を見ながら、山脈を配置して、おおまかに標高図を書いていく。なお、この標高図は最終的には、ほとんど影も形もない。ここでは、山脈、平野、高地のバランスを意識していた。

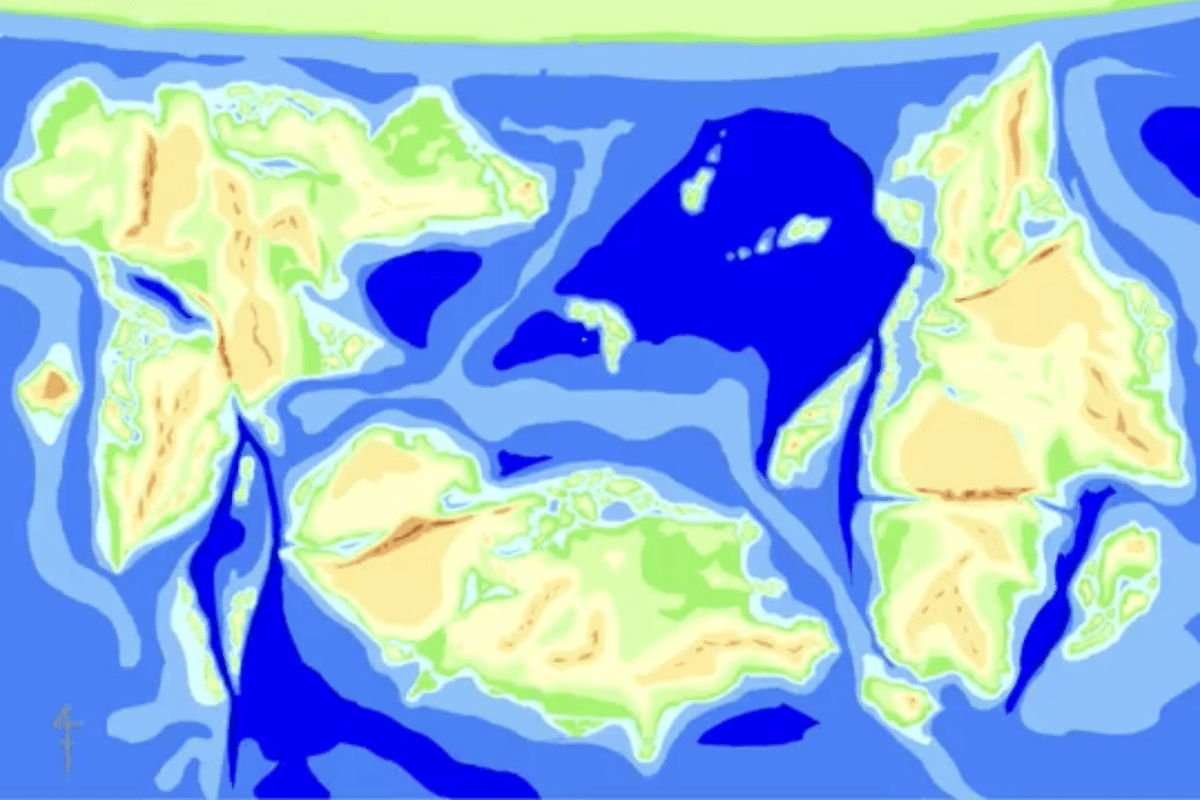

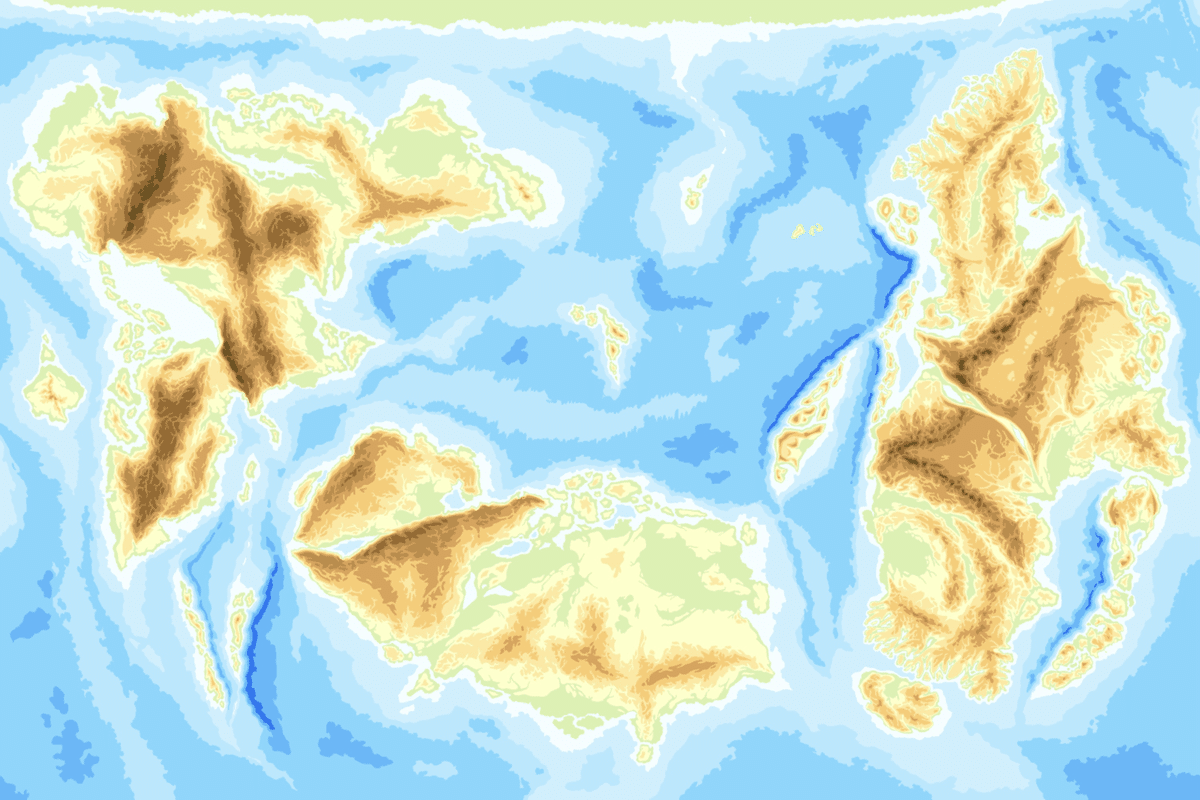

それと同時に海深図も書いていく。こちらも標高図と同じく、最終的に原形はなくなる。このとき、浅瀬と海溝(狭まる境界)ばかり意識していたため、中間の深さの場所がおろそかになっていた。あと、海嶺(広がる境界)がよく分からなかった。

何はともあれここで、一旦全体図が完成した。

各大陸の書き込み

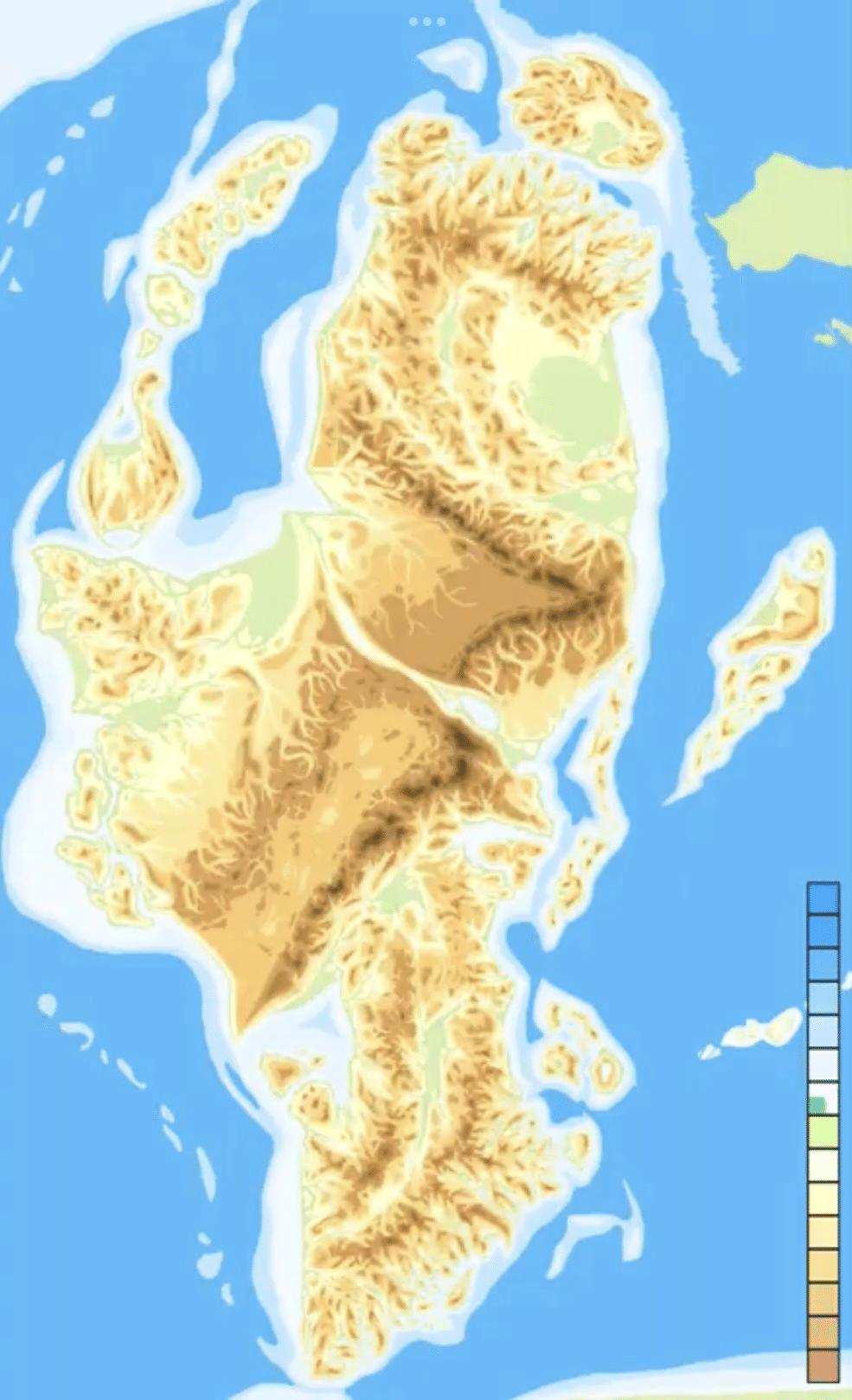

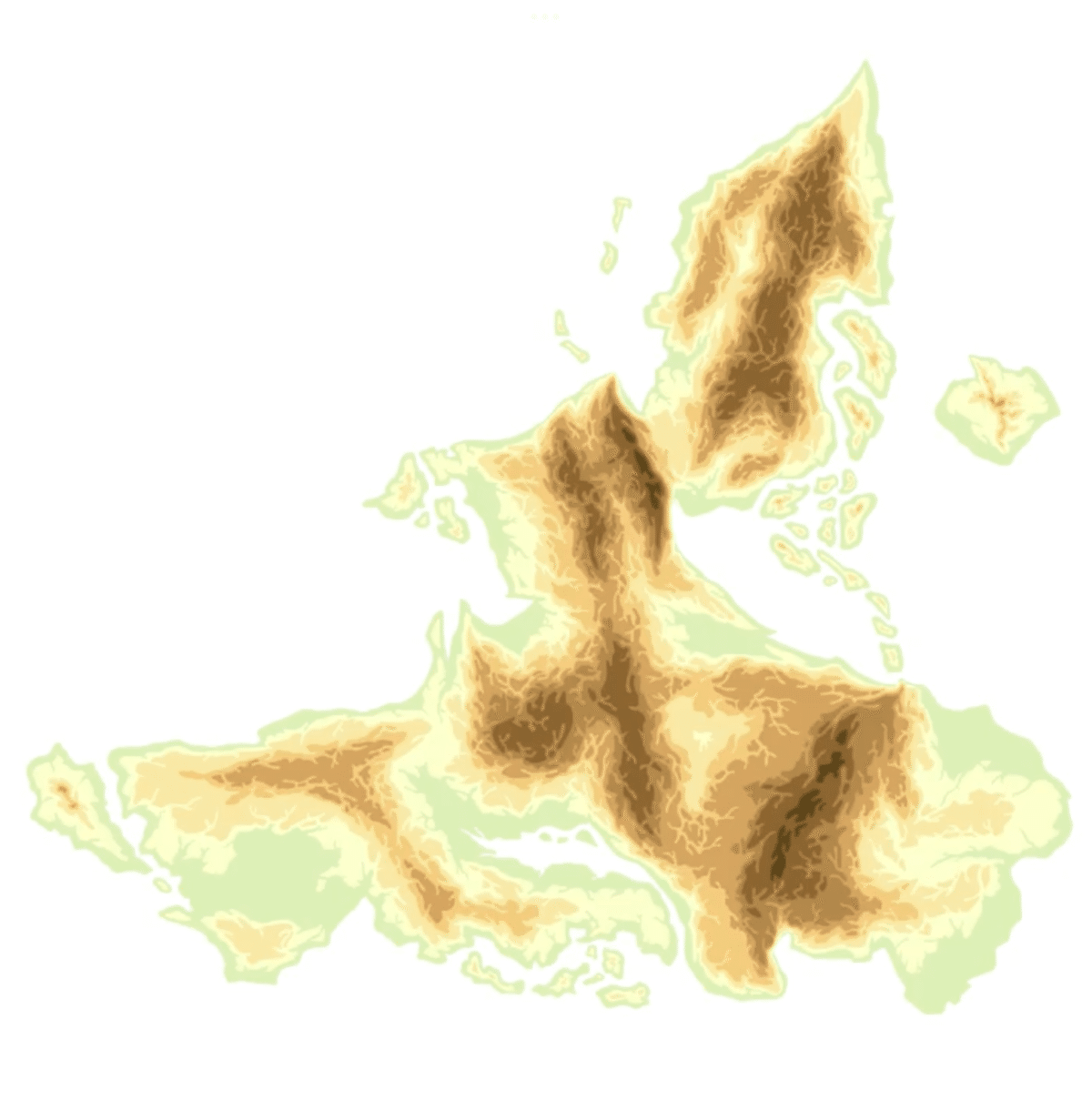

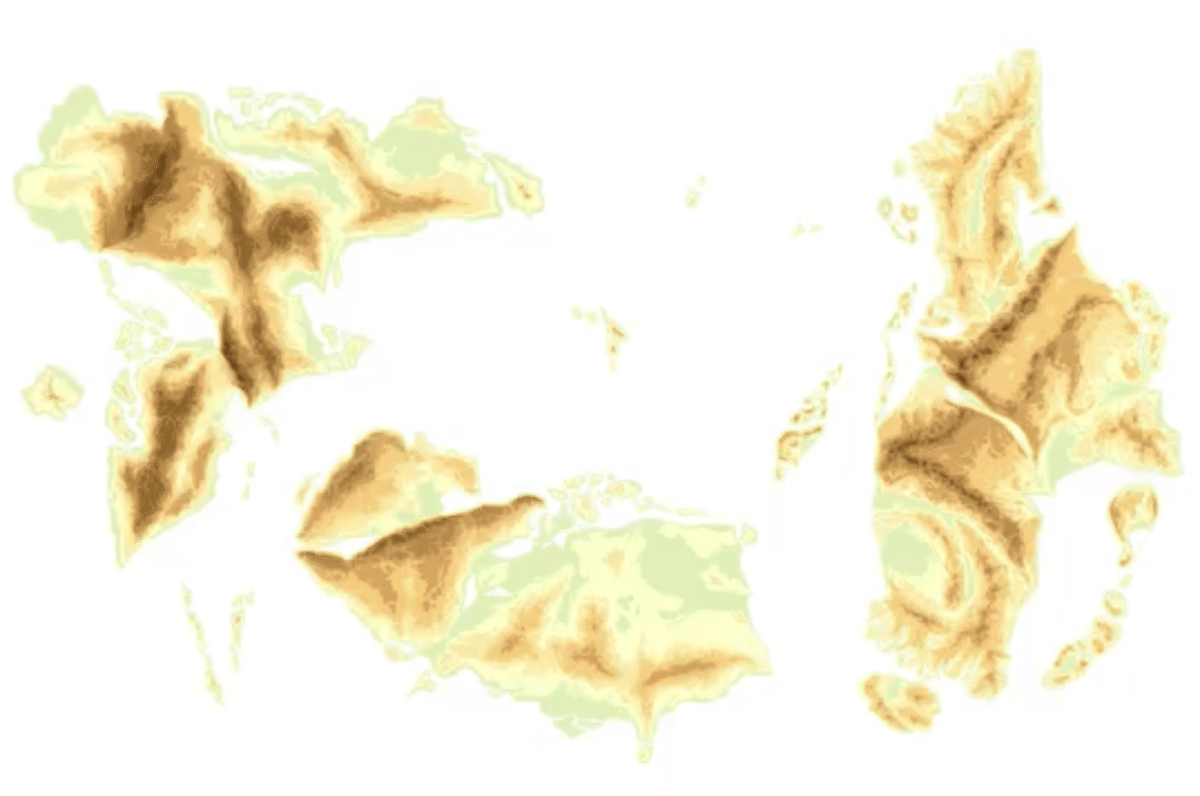

一枚の大きなキャンパスでは、細かいところが書きづらい。というわけで、3つの大陸をそれぞれ別のキャンパスに移して書き込んでいく。

東→南→西の順番で書いていった。

東大陸の標高図を書き込むに当たって、3回ほど書き直した。妥協する自分と投げ出したくなる自分との戦いが凄まじかった。

ここでは標高図を3種類の書き方で書いていき、最終的に3番目の方法に落ち着いた。

① 標高の高い場所は山頂なのだから、山の頂点を点と置いて、そこから末広がり的に 標高の高いところから低いところへ書いていく。

② ①とは逆に、標高線が入り組んだ線になる場所は川なのだから、川の線を書き込んで、標高の低いところから高いところへ書いていく。

③山頂と川を意識しつつ、まとまりのある図になるように、標高の高いところから低いところへ書いていく。

高→低で書いた1・3番目と、低→高で書いた2番目。それぞれ長所と短所があった。

高→低では、先に書いたレイヤーの下に必ず色を塗っていかなければならないから、段々と海岸線が迫ってきて断崖絶壁が生まれやすく、また平野が潰れやすい。

低→高では、逆に、塗った部分の上にしか積み上げられないから、山頂付近が急峻になりすぎる。

なので、基本的には3番目のやり方で書きつつ、最後に、低→高で確認していくことにした。

南大陸と西大陸も3番目のやり方で書き込んでいった。試行錯誤は東の大陸で終わらせていたから、効率的に書き込めていけた。だが、その分単調な作業となり、思考停止状態であった。ここでも投げ出したくなる自分との戦いが勃発した。

再集合

とはいえ、すべての大陸を書き終わったので、一つのキャンパスに戻していく。ここで、書いていなかった島々の標高図を書き込んでいった。

そして、海深図に再挑戦(ここまで計3回やって断念してた)。

標高図、海深図ができたので、全体の微調整を行っていく。左右にキャンパスサイズを伸ばして、端がつながるように書き加えたりもした。

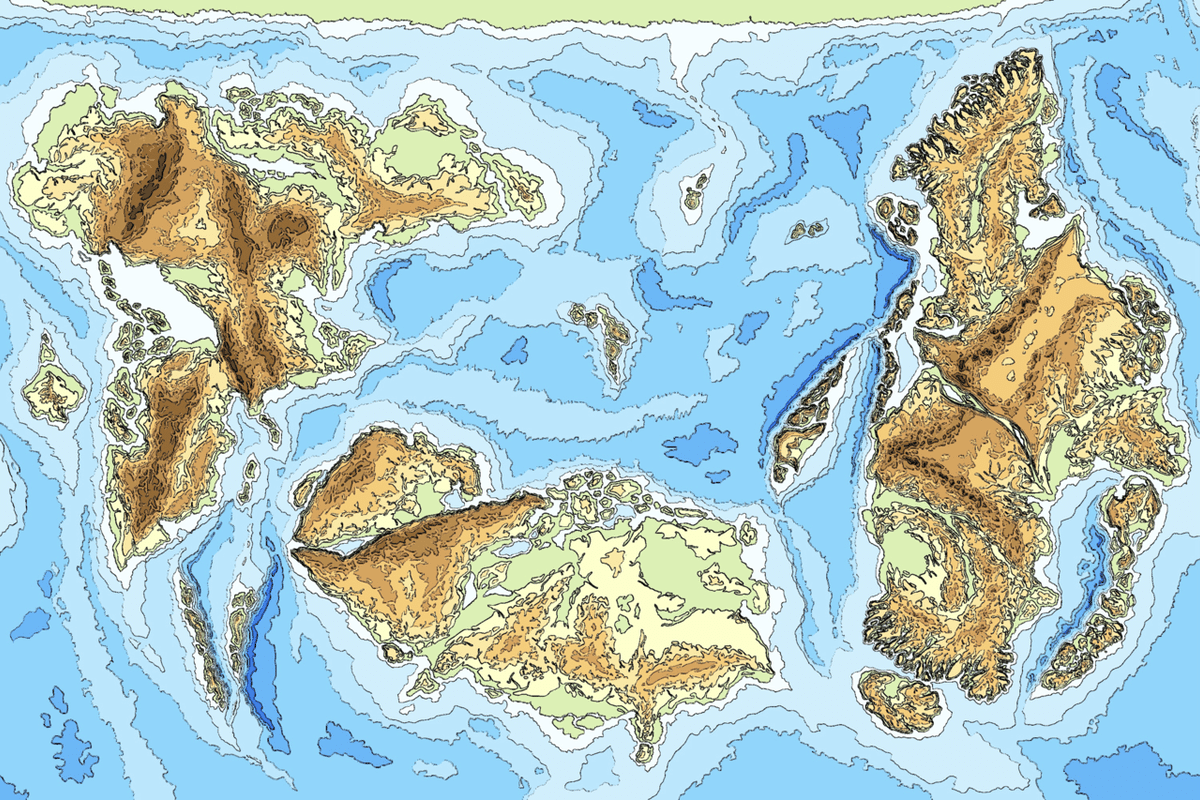

最後に、フィルター機能を使って、輪郭線を加える。完成!

感想

総作業時間は約200時間。

もう本当に疲れた。

でも、やってる最中つらいながらも楽しかったし、やり終えたときの達成感は凄かった。