股関節痛の原因組織と評価【前方・後方編】

股関節は下肢と体幹を繋ぐ関節であり、歩行など抗重力位において重要な関節です。

股関節疾患において、大腿骨骨折は臨床的にもかなり多く、骨折が治癒したとしても痛みが残存する症例も少なくありません。

また、骨折がなかったとしても股関節痛を訴える方もおられます。

そのような場合、股関節痛の原因組織にはどんなものが考えられるのかを理解し、その原因組織を評価し、その組織に対して介入することが必要です。

ストレッチやROMex、筋力exなどをしていても中々良くならないのは、原因組織をしっかりと特定できていないから。

そこで、今回は股関節痛における原因組織と評価の方法について解説します。

股関節痛の原因組織

股関節痛の原因組織として以下のような組織が挙げられます。

<筋肉>

・大腿直筋

・腸腰筋

・大腿筋膜張筋

・大殿筋

・中殿筋

・大内転筋

・長内転筋

・短内転筋

・薄筋

・梨状筋

・内閉鎖筋

・外閉鎖筋

<滑液包>

・腸腰筋滑液包

・腸恥滑液包

・大転子滑液包

<脂肪>

・下前腸骨棘部

(参考文献①)

これらの組織の中でも、どれが症例の股関節痛に関係するのかを評価しないといけません。

今回は、股関節を前面、後面、内側、外側の4つに分けて、それぞれの痛みにおける評価の方法を解説していきます。

全部紹介すると長くなるので、今回は前面と後面について解説します。

股関節前方の痛み

<股関節前方の痛みの評価>

・パトリックテスト

・ゲンスレンテスト

・トーマステスト

・エリーテスト

・インピンジメントテスト

それぞれ股関節前方の痛みを評価します。

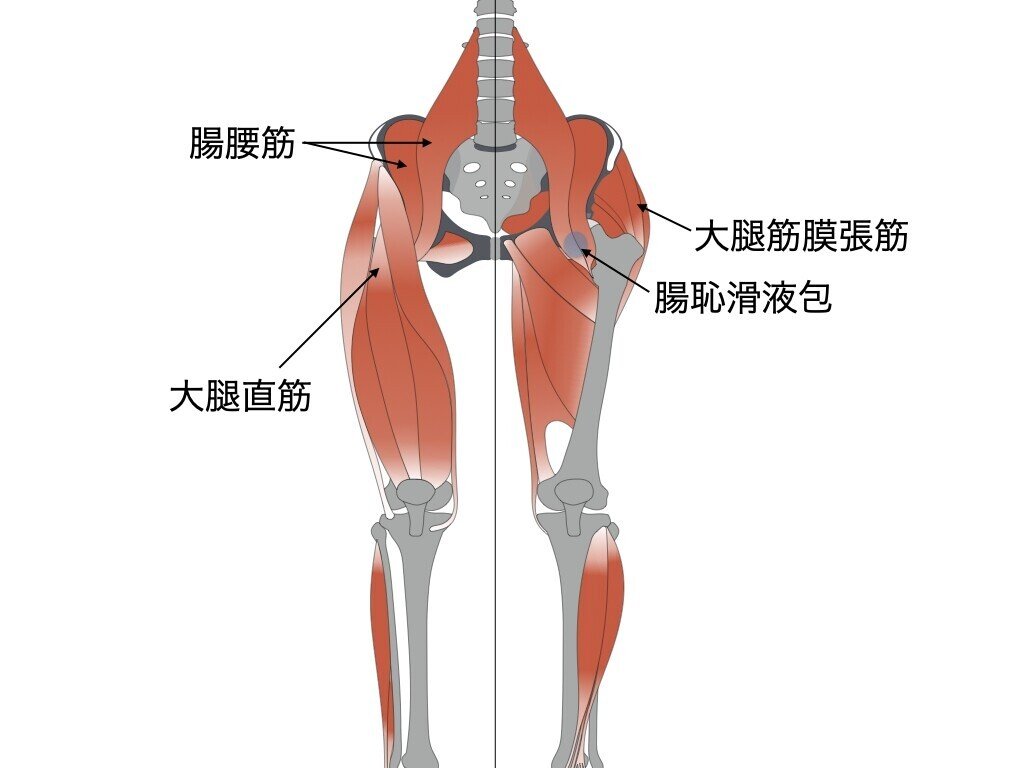

股関節前方の痛みに関わるのは、以下の組織です。

・大腿直筋

・腸腰筋

・大腿筋膜張筋

・腸腰筋滑液包

・腸恥滑液包

上記のテストで股関節前方の痛みがある場合、スカルパ三角と大腿直筋の起始部の圧痛を評価しましょう。

スカルパ三角は上部が鼠径靭帯、内側が長内転筋、外側が縫工筋から構成される三角形の空間です。

スカルパ三角内は大腿神経、大腿動静脈が走行しますが、動脈より1横指上外側で腸腰筋を触れることができます。

ポイントは、圧痛があり安静時も疼痛がある場合は、腸腰筋滑液包や腸恥滑液包の炎症が考えられるため、リハビリだけで対応できない場合は医師との連携が重要となります。

圧痛があり、安静時は痛みがなくて関節運動時に痛みがある場合は、大腿直筋あるいは腸腰筋、大腿筋膜張筋が原因の痛みが考えられます。

この場合は、問題となっている筋肉の緊張を落とす、柔軟性の改善が必要になります。

大腿直筋、腸腰筋、大腿筋膜張筋はそれぞれトーマステストを応用して評価することもできます。

伸展側の下肢の肢位を変えることで評価します。

伸展側下肢の膝関節屈曲位→大腿直筋

伸展側下肢の股関節内外転中間位、内旋位→腸腰筋

伸展側下肢の股関節内転・外旋位→大腿筋膜張筋

それぞれの筋肉が最も伸張される肢位へ誘導することで、個別に評価しています。

腸腰筋

大腿直筋

大腿筋膜張筋

股関節後方の痛み

<股関節後方の痛みの評価>

・SLRテスト

・ボンネットテスト

・両下肢挙上テスト

それぞれ股関節後方の痛みの評価をします。

評価のポイントとしては、以下の通りです。

・坐骨神経の影響を評価(梨状筋症候群のテスト、外旋六筋の柔軟性評価)

・股関節後方筋群の圧痛評価(大殿筋、梨状筋、閉鎖筋群)

股関節後方の痛みで多いのは、坐骨神経痛や梨状筋症候群と呼ばれる坐骨神経領域の痛みです。

なので、坐骨神経に関わる痛みなのか、筋肉による痛みなのかの鑑別が必要です。

坐骨神経は、梨状筋下孔から梨状筋の深側を走行する部分で、圧迫や摩擦などのメカニカルストレスにさらされることで、坐骨神経領域に放散痛や異常知覚が出現する場合があり、これを坐骨神経痛や梨状筋症候群と呼びます。

また、坐骨神経は梨状筋の深側を走行したのち、上・下双子筋、内閉鎖筋、大腿方形筋の浅側を走行します。

梨状筋部分では、坐骨神経は梨状筋によって浅側から圧迫を受ける形でしたが、この部分では、坐骨神経が浅側を走行するので、逆に深側から突き上げられるようなストレスを受けます。

このような、梨状筋以外の外旋六筋による坐骨神経への影響を骨盤出口症候群と呼ばれています(参考文献②)。

梨状筋に浅側から圧迫されるのはイメージしやすいかと思いますが、外旋六筋によって深側から突き上げられるのはイメージしにくいかもしれません。

例えば、股関節屈曲時、坐骨神経は伸張され深側の外旋六筋に押し付けられる形となりますよね。

この時、外旋六筋の柔軟性が乏しいと、坐骨神経を受け入れるだけの余裕がなく、硬い外旋六筋に坐骨神経が押し付けられることになります。

逆に、外旋六筋の柔軟性が十分にあれば、坐骨神経は押し付けられても、筋肉の弾性で受け入れられる余裕があるので、坐骨神経はそこまで強く押し付けられないことが言えます。

つまり、神経の浅側も深側も組織の柔軟性は必要だということです。

また、梨状筋症候群における評価で、Martinらは以下の2つのテストを組み合わせることで、感度91%、特異度80%と報告しています(参考文献③)。

Seated Piriformis stretch test

1.端座位で股関節を90°屈曲位とする

2.膝を伸展させる

3.膝伸展位のまま、股関節を内転・内旋させる

4.坐骨神経領域の疼痛で陽性

Active Piriformis test

1.患側を上にして側臥位となる

2.下腿近位に抵抗をかけ、患者には股関節外転・外旋してもらう

3.坐骨神経領域の疼痛で陽性

Seated Piriformis stretch testはボンネットテストとほぼ同じなので、座位で難しい場合はボンネットテストで代用するのも良いかもしれません。

骨盤出口症候群の評価において、外旋六筋はそれぞれ以下の肢位で伸張されるため、各肢位へ誘導して柔軟性を評価しましょう。

・大腿方形筋

→股関節屈曲+外転+外旋

・外閉鎖筋

→股関節屈曲+外転+内旋

・梨状筋、上・下双子筋、内閉鎖筋

→股関節屈曲+内転+内旋

そして、梨状筋、閉鎖筋群の触診は難しいですが、習得すると評価も進めやすいので、是非練習してください。

参考文献

1.加谷 光規:股関節痛の原因組織:股関節鏡から学んだこと 日本運動器疼痛学会誌 2021;13:94-99.

2.Gunther Windisch et al : Piriformis muscle: clinical anatomy and consideration of the piriformis syndrome. Surg Radiol Anat. 2007;29(1):37-45.

3.Hal David Martin et al : Deep gluteal syndrome. J Hip Preserv Surg. 2015;2(2):99-107.

ライタープロフィール

松井 洸(まつい ひかる)

理学療法士、リハ塾運営者(月間最高PV22万)

ご質問はLINE@までどうぞ!

登録者900人越えのLINE@で週2~3回専門的な情報を発信しています!

ご質問も随時受け付けていますので、ご登録お願いします!

ここから先は

リハ塾マガジン

臨床で感じるなぜ?を解決し結果を出したい人のためのWebマガジン。 機能解剖、生理学、病態やメカニズムの理解、そこから考えられるアプローチ…

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜

365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?