妄想旅行家、旅に出る②金刀比羅宮編

前回に引き続き、机上の妄想旅行家が遂に重い腰を上げて向かった旅の話をしよう。前回は旅の一日目に訪れた大塚国際美術館のことを書いた。今回は旅の二日目の目的地であった金刀比羅宮(ことひらぐう)のことを話していこう。

◇

7月2日。16時半に大塚国際美術館を出た後、僕は鳴門駅に向かい、鳴門線と高徳線を乗り継いで高松へ出た。そして高松市内のホテルで一泊し、翌3日10時、琴平電鉄に乗って金刀比羅宮へと向かって行った。

香川県琴平町にある金刀比羅宮は「こんぴらさん」の名称で親しまれている神社である。主祭神は大物主神で、後に崇徳天皇が合祀された。大物主神は農業・殖産・医薬・海上守護など様々なものを司る神であるが、金刀比羅宮では特に海の神様として広く親しまれている。崇徳天皇は平安時代後期の天皇で、保元の乱の後讃岐に流され、その地で没した。金刀比羅宮に合祀されたのは亡くなってから間もなくのことで、以来「こんぴらさん」はますます信仰を集めるようになったという。その信仰が更に高まったのは近世のことで、金刀比羅宮は伊勢神宮と並ぶ参詣スポットになっていたらしい。

——といったことは訪れる直前に調べてやっとわかったことで、僕はただ何となく、小さい頃から名前を聞いていた「こんぴらさん」に一度行ってみたいというだけであった。

ところで、事前に調べているうちに大変なことがわかった。金刀比羅宮は階段の段数がとにかくすごい。表参道の入口から御本宮までで785段、更に奥社まで足を伸ばすと1,368段も上ることになるのだ。元々陸上長距離をやっていたので、足にはそこそこ自信があるものの、700段、1,300段という数字を聞くと、身構えずにはいられない。大変なことになったぞと思いつつ、僕は琴電琴平駅から表参道の入口に向かって歩き始めた。時刻は11時を回ったところであった。

駅から参道の入口までは商店街を歩いて10分程度であるが、僕は回り道をしたので、30分ほどかかって漸く辿り着いた。「こんぴらさん 表参道口」と書かれた道標に従って進むと、土産物屋や酒蔵、観光案内所、そしてうどん屋などが立ち並ぶ石畳の道があり、その突き当りからいよいよ階段が始まった。

最初は階段と坂道を交互に繰り返す緩やかな道だったが、100段目を過ぎる頃、突然勾配が急になった。ここから大門まで一之坂と呼ばれる急勾配が続くが、その間に階段はなんと200段以上ある。当日琴平町は曇りで気温もそれほど高いわけではなかったが、シャツは瞬く間に汗まみれになり、ズボンのポケットに入れていた境内マップはふやけてしまった。僕はハンドタオルを片手に握りしめて、見上げるような位置にある大門を目指した。

大門に着いたところでふと振り返ってみると、来た道の向こうに琴平の町が見渡せた。その眺めは少なからず、上ってきた疲れを癒してくれた。これから更に上っていくと、もっと良い景色が見られるのではないかと、神社と関係のない期待を俄かに覚えながら、僕は先へ進んだ。

大門から暫くの間、階段はなく殆ど傾斜のない石畳の道が続く。そこは桜馬場と呼ばれる場所で、この日はすっかり緑の葉をつけた桜並木が参道を爽やかなものにしていた。桜並木が終わると再び階段が始まった。途中にオシャレなレストラン&カフェがあったが、さして気には留めなかった。

そうして上ること30分、立派な建物が姿を現わした。それは重要文化財に指定されている旭社という建物で、向かいには旭社を正面から望むように休憩所が設けられていた。ただし、旭社は御本宮からの帰りに参詣する場所になっており、行きの道と帰りの道とはロープで分けられていたので、僕は旭社の前を素通りするようにして参道を進んでいった。そして最後に100段の真直ぐな階段を上り、御本宮の前に出た。

海上守護の神様に「あまねく天災から我々をお守りください」という、正しいのか間違っているのかわからない願掛けをして、御本宮から離れると、参道から少し外れたところに舞台のような四角いスペースがあった。そこは展望台であり、讃岐平野が見渡せるばかりでなく、遠くには瀬戸大橋を望むこともできた。期待以上の眺めを静かに喜びつつ、随分上ってきたのだなということを改めて感じた。

さて、展望台から御本宮の方へ向き直ると、元来た道を別にして道が二手に分かれている。一方は帰り道であり、もう一方は奥社への参道である。参道を下り途中の建物に立ち寄ろうか、それともこのまま神社の一番奥まで進んでいこうか——僕はしばし考え、結局後者を選んだ。それほど頻繁に金刀比羅宮を訪れることもないだろうから、この際先の先まで行ってしまおうと考えたのである。

奥社へ通じる参道は、ひたすら森の中を上っていくような道であった。御本宮までの参道は人の多く行き交う道で、大門までは両脇に商店が立ち並んでおり、神域に入ってからも施設が点在していたが、奥社への道は幾つかの末社を除けばひたすら木々が並んでいるというだけの道で、行き交う人も殆どいなかった。曇天の下、木々に覆われた石畳の道を、僕は淡々と上っていた。

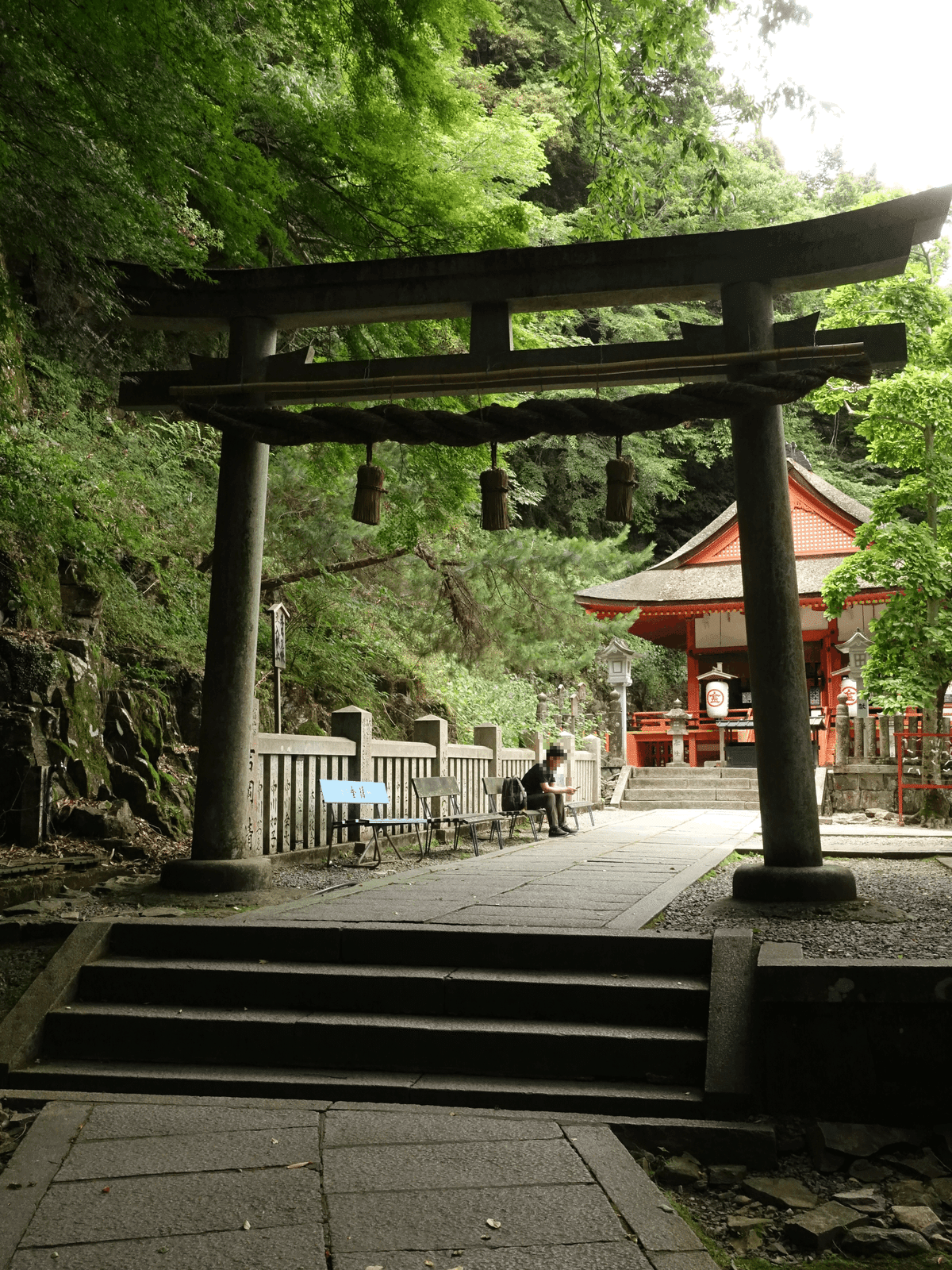

参道の中間辺りに、白峰神社という崇徳天皇を祀った神社があった。社殿は朱に塗られており、境内に植えられた楓の若々しい緑とのコントラストが美しかった。僕は手を合わせ、また先を急いだ。

御本宮を出て20分が経過した頃、階段の先に建物が一つ見えた。いよいよ奥社に辿り着いたと思ったが、それは単なる休憩所で、そこから折り返すようにして参道が続いていた。そこから奥社の手前まで、急勾配の階段が続いた。僕はすっかり息を弾ませながら参道を進み、漸く奥社に到着した。時刻は12時40分を回ったところであった。

金刀比羅宮の奥社は、正式には厳魂神社(いづたまじんじゃ)といい、近世の金比羅信仰の礎を築いたと言われる厳魂彦命を祀っている。金刀比羅宮の守護神とされているらしいが、僕は地域の守り神が祀られているのだと勘違いし、地域の守護と、そこからどう飛躍したのか、暮らしの安寧をお願いしようとした。

そこで、少しはっとするようなことが起きた。

手を合わせ目を閉じてから、願掛けの言葉を探っているうちに、「我々が行き先を見失い、惰性に流され、漫然と日々を過ごすのではなく、意思と目的と行動力をもって、未来へ進んでいくことができますように」という文章が不意に浮かび上がった。僕はすぐさま、それが「我々」に関する願いではなく、他ならぬ自分自身についての願いであることに気が付いた。それも、今の自分にとって、最も切実な願いであることに気が付いた。それがいきなり明確な文章となって立ち現れたことに、僕は驚いた。

ともあれ、言葉が浮かび上がるままに願っていると、突然、閉じた目の向こう側で、世界が明るく、暖かくなるのを感じた。一礼して目を開けると、それまでどんより曇っていた空に、ほんのり晴れ間がさしていた。

もちろんそれは偶然に過ぎない。僕が願い事をしている間にたまたま雲間が切れて、差した陽が僕の顔に当たったというだけのことである。それでも僕は嬉しかった。自分の願いが聞き届けられたような喜びと安堵があった。

それから下山する間、僕はしばしば、道の上に木漏れ日を見つけた。たまたま路面の色が明るかったのではなく、近付けば自分の影が浮かび上がったので、確かにそれは木漏れ日であった。

信じてみよう。僕は心の底からそう思っていた。

奥社から御本宮に戻ると、13時を回っていた。僕はそれから旭社にお参りすると、あとはもうひたすらに参道の入口へと下りて行った。それから昼食を摂った。昼食はもちろんうどんであった。元々僕が金刀比羅宮のことを知ったのは、小さい頃家の近所に「こんぴらうどん」といううどん屋さんがあったのがきっかけだった。だからここに来た時はきっとうどんを食べようと決めていたのである。

それならうどんをめいっぱい食べれば良かったのだが、店に入ってメニューを見た途端、かやくご飯や天ぷら付きの定食に目を奪われてしまい、うどんは一玉しか口にすることができなかった。品数の多さに目移りし、本来の目的を見失う辺り、僕はつくづく欲張りであった。

食事が済むと、他にやることも見当たらなかったので、そのまま高松に戻ることにした。琴電琴平駅に着き、2両編成の電車に乗り、ロングシートに腰掛けると、程なく発車時刻が来て、電車はゆっくり動き出した。駅を出るとすぐにカーブがあり、そのカーブで後ろの窓を振り返ると、つい先ほど上った金刀比羅宮を抱く山々が徐々に遠ざかっていくのが見えた。

その瞬間、僕は不意に寂しさを覚えた。高松に戻れば、後は瀬戸大橋線で岡山へ行き、新幹線に乗り換えて関西へ、家へ帰るだけだ。あと少しで、この旅が終わる。そう思うと、急に落ち着かない気持ちになった。

しかし、それは本当に旅の終わりだったのだろうか。

旅とは非日常であると言われる。家と仕事と普段から付き合いのあるコミュニティとから成り立つ日常を抜け出して、違う場所へ行く。旅にこうしたイメージを持っている方は少なくないだろうし、それは決しておかしなことではないと思う。しかし、日常を抜け出すというのは、それほど容易なことではない。

もう幾分前のことになるが、電車に乗って日帰りで出掛けた時、着いた先でレストランに入り、ご当地の名物を食べながら、どうも平日と心持ちが変わらないように感じた。その時、物理的に遠くへ行ったところで、旅が始まるとは限らないのだと悟った。どれだけ遠くに出掛けても、僕がこの身を引っ提げている限り、そこは日常に変わり得る。だとしたら、それは移動であっても旅ではない。

今回道中記をつけるに当たり、僕は便宜上「旅に出る」という言葉を使ってきた。日帰りではなく泊りがけで出掛ける、出張やイベントのためではなくそれ自体のために宿泊するというところで、今までの外出とは違うのだと言いたかったというのもあった。

しかし、改めて旅を「日常から抜け出すこと」と捉え直した時、僕の旅は一体どこで始まっていたのだろう。大塚国際美術館で名画を鑑賞している時の僕は、普段と同じような意識の流れの中にいたのではないか。金刀比羅宮に詣で、1,300段の階段を上っているのと、家の周りを縦横無尽に歩き回るのとは、本質においてどれほどの違いがあったのだろう。僕はただ、いつもよりちょっと広い範囲を動き回っていただけなのかもしれない。

だが、高松へ戻る琴電から琴平の山々を振り返り、自分でも説明がつかない寂寥感に襲われたあの時には、僕は旅をしていたと思う。僕はそこで明らかに、自分はこれから帰るのだと思っていた。それは、自分が今いるこの場所は、帰り着く日常とは区別された特別なものであるという意識の裏返しに違いなかった。

僕の旅は、漸く始まったのかもしれない。

そんなことを考えたのも束の間、歩き疲れていた僕はいつしか、ロングシートにもたれかかり眠りに落ちていた。そして次に目を開けた時には、感傷とは無縁の、ぼんやりした僕がいた。

高松に着いてから家に帰るまでの道のりは、先に記した通りである。

以上、7月2日から3日にかけて、大塚国際美術館と金刀比羅宮を回った一泊二日の旅の話をお送りしました。前回の最後に、こぼれ話を後でまとめて書くと記していましたが、書きたいことはもう書いてしまったので、ここで筆を置こうと思います。

見知らぬ場所へ行ってみようという気持ちは続いているので、またぽつぽつ出掛けては、旅行記を書いていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。

それでは、今回はこれにて。

(第60回 7月10日)