第1849回 いろんな鳥 ⑵

※https://prcm.jp/album/241cf2640d5cc/pic/55799185より引用のお菓子な鳥のイラスト

①http://bs7.cocolog-nifty.com/canadianrocky/2019/04/post-b0e5.htmlより引用の子だくさんのカイツブリ(体長約26㌢)

①のカイツブリはよく、テレビなんかでもカモの仲間という表現がされますが、カイツブリはカモの仲間ではありません。変わっているのは、尾羽の尾の本羽を欠き、機能的な尾を持たないといい、潜水には櫂のような、お尻近くから生えた脚を使い、潜る時間はせいぜい15~20秒程度です。脚がお尻近くから生えているので、歩行しずらく、巣は岸辺から垂れ下がった枝を利用することが多く、①の写真のように水上に浮巣を作ります。水位の変動に備え、補助巣を作る。最大14個の例もあります。交尾は巣上だけで行われ、逆マウンティングというオスが交尾を誘い、メスが上に乗ることもが二割程度あるといいます。カイツブリの仲間で普通に見られます。暑い日には親が巣上で羽を振り、卵に風を送る風送りをします。

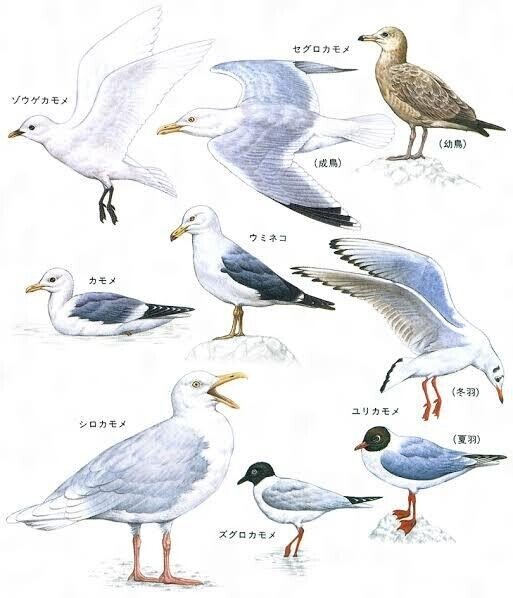

②-1.https://kotobank.jp/word/カモメ-46943より引用の色んな総称で呼ばれる「カモメ」

②-2.https://www.advan-group.co.jp/times/kamome_umineko/より引用のいわゆる「カモメ」と呼ばれる左がカモメ(体長約45㌢)と右がウミネコ(体長約47㌢)

②-1.の総称の「カモメ」で日本で普通に見られるカモメの仲間は「カモメ基本8種」と呼ばれ、シロカモメ、ワシカモメ、オオセグロカモメ、セグロカモメ、ウミネコ、カモメ、ユリカモメ、ミツユビカモメです。目の周りの眼瞼の僅かな色の違いで互いの種の違いを区別し、オスはメスより少し大きく、個体差があるので数字は重複しますがメスは自分より大きなオスを選ぶのでつがいでは大きい方がオス。②-2.目付きが悪いウミネコ。

④https://jp.123rf.com/photo_49249833_若い紋付きカンムリカラカラ-カラカラ-plancus-を歩く.htmlより引用の歩いて狩をするカンムリカラカラ(体長約53〜63㌢)

④のカンムリカラカラは主として南アメリカや中央アメリカの鳥であり、アメリカ合衆国南部にも飛来します。ハヤブサの仲間にしては珍しく歩いて狩りをします。ハヤブサと違って、カラカラは速く飛ぶ空中の狩人ではなく、トビみたいに主に腐肉食を食べ、歩くので爪の湾曲は小さいです。

⑤https://blog.goo.ne.jp/chobin_0129/e/e32c96062c2f293d35ec5e686e467b28より引用の川底を歩くカワガラス(体長約22㌢)

⑤のカワガラスは同じ歩くと言っても、写真のように真冬でも川底を歩きます。その産卵期は北海道で五月、埼玉県では三月、奈良二月、熊本県一月と年中繁殖期みたいなものです。餌である水生昆虫の幼虫が一番多いのは四月ですが、餌の量だけでなく、温度が重要。尾腺が発達し、密な綿羽に包まれた体で寒さも平気。翼は短く、他の陸生鳥類よりヘモグロビン濃度が高いといいます。また、開閉する鼻孔により、水中での水の浸入を防ぐので、川の流れに逆らって歩いてもへっちゃら。鳴き声も急流の周波数が2kHzなので、それより高い4.0~6.5kHzの声を出します。白い上瞼を、求愛や威嚇にも利用します。一年で二回繁殖することもあり、二回目は同じ巣を使います。同じ巣を何年も使うことも多いです。オスはメスよりやや大きく、メスもさえずります。一夫多妻。

⑥-1.http://www.forest-akita.jp/data/bird/30-kiseki/kiseki.htmlより引用の綺麗好きなキセキレイ(体長約20㌢)

⑥-2a.https://www.google.co.jp/amp/s/coffeeto.exblog.jp/amp/18714468/より引用のクロジ(体長約17㌢)の成鳥

⑥-2b.https://www.google.co.jp/amp/s/coffeeto.exblog.jp/amp/18714468/より引用のクロジの幼鳥

⑥-3a.https://www.birdfan.net/pg/kind/ord17/fam1711/spe171101/よりさえずるコマドリ(体長約14㌢)

⑥-3b.https://www.birdfan.net/pg/kind/ord17/fam1713/spe171301/より引用のさえずるウグイス(体長約16㌢)

⑥-1.のキセキレイはセグロセキレイやハクセキレイより綺麗好きで、ヒナの糞は水溜りや流れの中に捨てに行きます。⑥-2a.〜2b.のクロジは日本では、本州中部以北に留鳥として生息し繁殖します。また冬季は南方や平地に移動する漂鳥としての個体も多いです。北海道には夏鳥として渡来し、本州中部以西には、冬鳥として渡来します。また写真のようにオスが完全な成鳥羽になるのは3年目の秋。⑥-3a.のコマドリは三鳴鳥の一つで、日本固有種の夏鳥ですが、渡来直後から2~3週間は毎日1,500回ほど鳴きます。これは同じく三鳴鳥の帝王ウグイスのさえずりの毎日3,000回の半分。

⑦-1.https://www.birdfan.net/2010/08/06/5732/より引用のキョクアジサシ(体長約39㌢)

⑦-2.https://amanaimages.com/info/infoRM.aspx?SearchKey=02314003812より引用のクロハサミアジサシ(体長約40〜50)

⑦-1.のキョクアジサシは南極と北極を行き交う世界最長ランナーの渡り線です。しかし、南極圏で繁殖、生後1~2年の若鳥は北極圏には行かず、南半球に留まるようです。その仲間の⑦-2.の

クロハサミアジサシは下クチバシが長く、水面近くの魚を捕まえますが、ヒナのクチバシは上下同じ長さ。これはイスカの成鳥のクチバシは左右互い違いになってますが、幼鳥はなっていません。