第1978回 色んな鳥のクチバシ ⑵

①https://ameblo.jp/jyonasan117/entry-12276695647.htmlより引用のスズメの顔にイスカのクチバシを組み合わせた合成写真

①は合成写真で、スズメの顔にイスカのクチバシを組み合わせて造られた偽造写真です。今回のテーマは前回の「鳥のクチバシの話し」のように、鳥類全体的を見渡して、こんなクチバシの形状があって、そのクチバシがもたらすことで、鳥にとってはこんなメリットがあり、そんなクチバシを持つ鳥はこんな鳥ですよ。とか、みたいなものでした。今回は鳥それぞれのクチバシをピックアップしてみようかと思います。どんな鳥のクチバシが登場し、またその鳥を身近なご存知の鳥とか。

②-1.http://bulbulmt.cocolog-nifty.com/blog/2017/11/post-7e30.htmlより引用のつがいのイスカ(左がメス、右がオス共に体長約17㌢)

②-2.https://www.google.co.jp/amp/s/sarobetsu.exblog.jp/amp/238362980/より引用のイスカのクチバシのアップ

②-3.https://www.google.co.jp/amp/s/mmatomo.exblog.jp/amp/30560834/より引用のつがいのナキイスカ(左がメス、右がオス共に体長約15㌢)

②-3.https://mimiu.net/wp/?paged=6より引用のつがいのハシブトイスカ(左がメス、右がオス共に体長約17㌢)

②-1.の写真のイスカのクチバシの先端が交差したクチバシを横に動かし、てこの原理で裸子植物であります松の球果(松ぼっくり)をこじ開け、中の種子を舌で抜き出し、まだ青いうちに食べます。クチバシが右に食い違う個体群と、左の個体群とがあります。この差異は採取する球果の鱗被が時計回りにねじれているか、逆周りにねじれているかに関連しているようです。左側で交差する個体は反時計回り、右側で交差する個体は時計回りで種子を取り出します。まだ、松ぼっくりを食べることが出来ないヒナのクチバシは捻れていません。クチバシは使っていくうちに捻れるので、巣立ち後一週間ほどして、餌を自分で採るようになってから捻れます。舌もそれに適応した形になっています。普通の鳥はクチバシを上下だけに動かせるが、イスカは上下だけでなく、左右にも動かすことができます。顎の筋肉はクチバシを横に動かせるよう非対称になっている。下クチバシの曲がっている側の筋肉がより発達しています。下クチバシだけが曲がります。曲がっているのは下クチバシの先の嘴鞘(ししょう)だけで、骨は曲がっていません。下北半島では下クチバシが左に曲がっている個体が多いようです。下クチバシが右に曲がった個体は松ぼっくりを右趾で押さえ、左の個体は左趾を使います。松ぼっくりをしっかり押さえるよう、趾は強く大きいです。昆虫などを啄むことはできないので、ヒナのときから一生を通じて種子食です。松や杉類は種子の実り具合が年により、また地域により異なりますので、冬鳥として飛来数が著しく異なります。そのため同じ地域に留まって生活することが難しいのです。食料の豊富な地域を求めて絶えず移動します。豊富な食料が刺激となって繁殖が開始されます。食料が豊富であれば、冬でも繁殖します。冬に繁殖した場合、親が不在になるとヒナの体温は低下しますが、ヒナは一時的な冬眠状態になります。カエデなどの種子や新芽を食べることもあります。虫こぶの中から、寄生している昆虫の幼虫を掘り出すこともあります。中型種のイスカはマツ、トウヒ

固い実を食べ、またイスカの仲間として、小型種として、ナキイスがいて、カラマツの柔らかい実を食べ、大型種のハシブトイスカは最も固いスコッチパインの実を食べます。イスカは飼育下でアオカワラヒワとの交雑例があり、交雑で生まれた個体のクチバシは交差しないと記録があります。

③-1.https://www.kobe-oukoku.com/friend/detail/371/より引用のオオオニハシ(体長約61㌢)

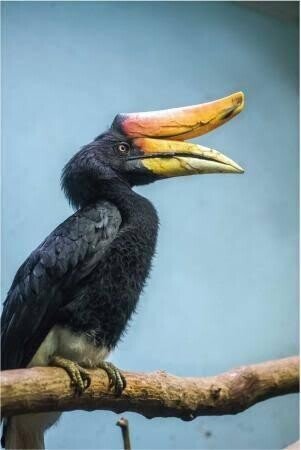

③-2.https://www.nhdzoo.jp/animals/naka.php?animal_uid=379より引用のサイチョウ(体長約90〜125㌢)

鳥類を展示しています花鳥園などでは有名なオオハシとサイチョウ。その③-1.の写真のオニオオハシのクチバシにはハニカム構造といって、蜂の巣のように六角形の孔が並んだ構造となっていますので、軽くて丈夫で、体重620㌘に対して、クチバシの重さは15㌘で、オスのほうがクチバシが大きく、クチバシが温かいです。クチバシは体の表面積の30~50%を占め、鳥類最大です。クチバシの血管網への血流量を調節でき、暑くなると放熱されます。また③-2.の写真のサイチョウの仲間は

クチバシの突起(カスク)はディスプレイのとき、声を響かせる役割があります。内部は海綿質で見た目より軽い。これらが熱帯に生息する特徴です。

④-1.https://www.birdfan.net/2018/01/12/58738/より引用のタシギ(体長約27㌢)

④-2.https://ganref.jp/m/cdm9nt/portfolios/photo_detail/3511754より引用のヤマシギ(体長約35㌢)

④-3.https://www.naturingnews.jp/?p=14436より引用のハシマガリチドリ(体長約20〜21㌢)

④-4.https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/photo/17/110800273/?ST=m_photoより引用のエトピリカ(体長約39㌢)

④-5.https://www.birdfan.net/2008/03/21/2323/より引用のつがいのタンチョウ(左がメス体長約130㌢、右がオス体長約140㌢)

種が多いシギチのクチバシの登場です。シギチはシギとチドリの仲間に別れますが、そのシギ全体としては④-1.の写真はタシギですが、クチバシが細い骨でできていますので、クチバシの中ほどから先までを曲げ、上下に動かすことができます。また④-2.の写真のヤマシギはクチバシの先端の骨にはたくさんの神経の穴が開いています。チドリの仲間のハシマガリチドリはクチバシが右に湾曲する個体が80%(12度の角度)の数字があり、小石の下にいる虫を捕るのに役立つクチバシです。石をどかすときに、上空を警戒できるので、天敵に襲われにくいと言う利点もあります。ツノメドリ類(④-4.の写真はエトピリカ)は上クチバシと舌が釘状の突起で縁取られています。一度に沢山の魚を咥えることが可能で、62匹の記録もあります。

ツルの仲間(④-5.の写真はつがいのタンチョウ)は

クチバシの骨は隙間が多く、クチバシ自体を曲げることができ、細かな動きが可能となります。

⑤-1.https://www.birdfan.net/2020/02/21/77443/より引用のシメ(体長約19㌢)

⑤-2.https://www.birdfan.net/2016/01/15/39869/より引用のモモイロペリカン(体長約160㌢)

⑤-3.Twitterより引用のヤリハチドリ(体長約12〜13)

⑤-4.https://www.google.co.jp/amp/s/kitamoto72.exblog.jp/amp/30839116/よりヨタカ(体長約29㌢)

⑤-1.の写真の怖い顔で有名なシメは、太いペンチのようなクチバシにかかる力は50㌕です。1㎠あたり14㌕の破砕圧力を出します。人がリンゴをかじる力に相当します。顎の筋肉が発達しているので頭も大きいです。⑤-2.の写真のペリカン(モモイロペリカン)は下クチバシが伸びる皮膚でできていて硬くはありません。下顎の骨は細くしなやかで左右にたわんで大きく広がります。⑤-3.の写真のヤリハチドリは体長より長い10.5㌢の長いクチバシです。蜜を吸うトケイソウ属の一種の花は11.4㌢です。⑤-4.の写真のヨタカのクチバシの長さは10㍉、幅7㍉と小さいのですが、口は目の下まで深く切れ込んでいて、実際には四倍程にもなり、顔とほぼ同じ大きさまで口を開ける事ができます。