第1894回 花鳥風月のような花 ⑴

☆https://community.camp-fire.jp/projects/view/367278より引用の花鳥風月のイラスト

神戸に色んな鳥を飼育し、触れ合いさせる「花鳥風月」という施設がありましたが、今では「神戸どうぶつ王国」と名前を変えて営業しているようです。今回の①のタイトルイラストに使わせて頂いた「花鳥風月」はその施設の案内ではなく、自然の中の草花には鳥の名前が付いていましたり、また名前には鳥を感じるようなところはないのですが、その花の形や葉の形やその草花の生えています姿が鳥の容姿に似ているものなどがあると思います。そんな草花を探してみようと思います。

①-1a.https://www.ootk.net/cgi/shikihtml_s/shiki_485.htmより引用のウグイスカグラ

①-1b.https://www.google.co.jp/amp/s/sarobetsu.exblog.jp/amp/239551740/より引用の藪中のウグイス

①-2.https://www.ootk.net/cgi/shikihtml_s/shiki_2710.htmより引用のミヤマウグイスカグラ

私たちがもっとも良く知る鳴き声「ホーホケキョ」の春の風物詩のウグイスは声聴こえど、姿なしの典型的な鳥して有名ですが、そんなウグイスがさえずり始めるころに花が咲き、ウグイスが隠れますから「ウグイスガクレ」がウグイスカグラになったという説や、実を食べるウグイスの様子が神楽を舞うようだからなどの諸説があるそうです。ミヤマウグイスカグラによく似ていて、どちらもウグイスカグラに含める説もあるようです。

②-1.https://love-evergreen.com/zukan/plant/13601より引用のカリガネソウ

②-1b.https://blog.goo.ne.jp/hidebitaki/e/daff85ade5b5fad92205673d7ba8288bより引用の空飛ぶカリガネ

②-2.http://hhossy3887.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-c0c6.htmlより引用のガンクビソウ

②-3.https://mikawanoyasou.org/data/sajigankubisou.htmより引用のサシガンクビソウ

カリガネソウは雄しべと雌しべが弓のように飛び出ている姿を雁の飛んでいる様子に見立てて名付けられ、花の形がおもしろいことから栽培されたものが花屋さんで売られているそうです。ガンクビソウは、山道の脇で目立たない花が下を向いています。この形がキセルの雁首に似ていることから名付けられました。サシガンクビソウも山道の脇で目立たない花が下を向いています。花の形をキセルの雁首に見立てたガンクビソウに似ていて匙形の葉がついていることから名付理由です。

③-1a.https://www.neko-net.com/hana/archives/8163より引用のキジムシロ

③-1b.https://mobile.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/detail/1345.html?transfer=pc_to_mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2Fより引用のメスのキジの抱卵

③-2a.http://www.okadanouen.com/zukannormal/kujakusou.htmlより引用のクジャクソウ

③-2b.https://okazaki-kanko.jp/animal/77より引用の羽を広げたクジャク

イチゴの花の様なうなキジムシロは小葉は先端の三枚が大きく広がっています。花が散った後、座布団を広げたように葉が伸びる様子を、雉の座る枯れ草が産座のようになった筵(むしろ)に見立てて名付けられたそうです。滝のように咲き乱れる様は、春のユキヤナギのようでもあります。クジャクソウは野菊の様な小さめの花を枝に連ねて咲かせる様子が、クジャクの羽を広げた姿と見立てて「クジャクソウ」と名付けられたといわれます。

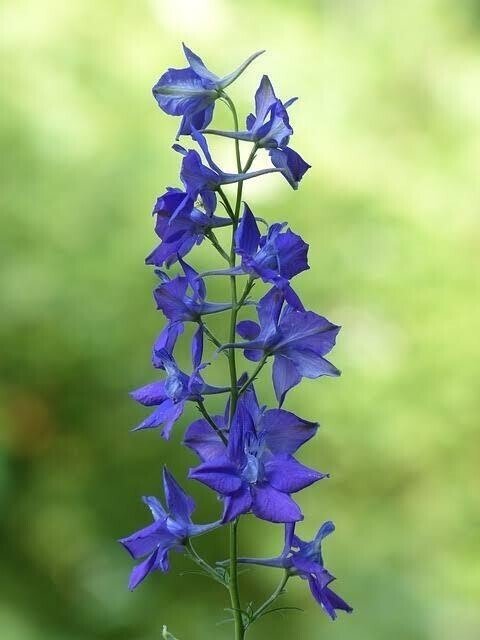

④-1.https://botanica-media.jp/485より引用のチドリソウ

④-2.https://blog.goo.ne.jp/juli-peko/e/85632ed72232b42d654a00d06c00d9ffより引用の花弁を広げたチドリソウの花

④-3.https://plus.amanaimages.com/items/FYI00376129より引用の群がるチドリ

チドリソウは花のかたちがチドリの飛ぶ姿を連想させることにちなみます。 別名は同じくツバメに例えてヒエンソウとも言います。また洋名はラークスパーというようです。これはヒバリ(ラーク)の爪痕(スパー)という意味で、花の後ろに突き出た細い突起が蹴爪というニワトリやキジのオスの脚の後ろ側にある確執の突起に似ている事に由来するといわれます。チドリ、ツバメ、ヒバリ、キジ。

⑤-1a.https://greensnap.jp/article/8015より引用のホトトギス

⑤-1b.https://blog.goo.ne.jp/8beino269/e/737c971caa17f947f325934ecad973f4より引用のホトトギス

⑤-2a.https://www.ootk.net/cgi/shikihtml_s/shiki_797.htmより引用のヒヨドリジョウゴの花

⑤-2b.http://yama-hiko.sblo.jp/s/article/186785396.htmlより引用のヒヨドリジョウゴの実

⑤-2c.http://www.birdfan.net/2019/12/27/75995/より引用のヒヨドリ

植物のホトトギスのほうは、ユリ科で林縁や傾斜地のあまり日当りのよくないところに生育し、 花の咲く時期は秋で、花びらにある斑紋が鳥のホトトギスの胸の斑紋と似ていることからその名がつけられたそうです。 何度見てもそうかなと思いますが。またヒヨドリジョウゴの名前は、この実を鳥のヒヨドリが好んで食べ、酒飲みの強い人(上戸)が酔って顔が赤くなったところから見立てこの名がついたそうです。古名はホロシ(保呂之)でしたが、江戸時代にはヒヨドリジョウゴと呼ばれるようになり、ホロシは使われなくなくなりました。